利用遥感进行隧道建设生态环境动态变化监测

魏德照,潘建平

(1.国家测绘局重庆测绘院,重庆 400015;2.重庆交通大学土木建筑学院,重庆 400074)

利用遥感进行隧道建设生态环境动态变化监测

魏德照1,潘建平2

(1.国家测绘局重庆测绘院,重庆 400015;2.重庆交通大学土木建筑学院,重庆 400074)

为了深入了解隧道建设对环境的影响,利用遥感技术对山区隧道建设和运营过程中的环境问题进行监测,选择了合适的遥感图像,利用不同时相的遥感图像,对公路隧道建设和运营过程中的生态环境信息进行解译,从而获得隧道生态环境的动态变化信息。通过植被指数提取,遥感分类和信息提取等技术手段,获得隧道生态环境的动态变化,结果与隧道实际调查信息相吻合,有重要的应用价值,拓宽了遥感在交通中的应用。

隧道建设;生态变化;遥感监测

我国是一个多山的国家,隧道在公路建设中的建设和营运在为国民经济带来快速发展的同时,也以各种各样的形式破坏和污染着环境。伴随着特长、大断面隧道的出现,隧道区域内的植被、水域、居民地等都在出现不同情况的变化,其对生态环境的影响也越来越受到重视。

传统的生态环境监测存在着许多不足,如数据更新困难,监测数据缺乏空间分布信息,实时性差。遥感技术因其能够进行大面积实时监测,时效性强,信息量大,信息客观、真实,数据综合性与可比性好等特点,在环境领域的应用越来越广。经过多年的实践,遥感技术现已成为环境动态监测中不可缺少的地理空间信息获取、更新与分析的手段和数据源。因此采用遥感技术对山区隧道动态生态环境进行监测是可行性较高的一种选择。

1 隧道建设和运营中的环境问题

隧道是山区高等级公路建设中常见的大型附属工程,虽然修建隧道能够合理利用土地资源以及创造较高的经济效益,如缩短行程,节约成本,减少占地面积等,但是其对生态环境的破坏很多都是难以恢复的,其环境问题正在引起人们的高度重视。

目前,隧道工程对生态环境的影响主要表现在施工时的水土流失和植被破坏、隧道废渣、施工污水和对地下水的破坏等[1]。

1)施工时的水土流失和植被破坏:主要表现在进洞口的施工。首先山体遭到破坏,在降水量大的季节和地区将引起严重的水土流失;其次洞口大范围明挖导致地表植被严重破坏,有的地方植物几乎不可能得到及时有效的恢复。

2)隧道废渣:一条隧道的渣体往往上万甚至几十万立方米,在弃渣过程中,可能侵占耕地,减少人均耕地面积和农作物产量,或覆盖植物,使植物不能得到有效地生长,引发新的水土流失等[3]。

3)施工污水和对地下水的破坏:隧道施工排出的废水,一般来说已被油脂污染,加之混凝土或喷射混凝土所产生的碱性污染物,所以这些废水常常是强碱性的。如果任其排放,就可能污染附近的河流,进而污染饮用水,同时废水也使周围的植被遭受到破坏[1]。

随着隧道的运营,隧道连通两区,经济发展迅速,人口增长,工农业生产范围扩大,对生态环境的压力也越来越大。

2 基于遥感的隧道建设和运营环境监测思路

文中对隧道建设和运营两个时间段,制定了其生态环境的遥感监测思路。在遥感技术的基础上,能够监测出来的包括自然植被、地表存水以及需要灌溉的土地(主要是指耕地和经济林)。

为了对生态环境的动态变化进行分析,在实验中需要提取这三种指数,即自然植被覆盖率、地表存水面积占地表面积比例、需灌溉土地面积(耕地+经济林)所占比例。

实验的过程和思路总结如下:

1)裁剪出感兴趣的区域。裁剪沿着隧道走向的区域,且在同一隧道的三期图像中裁剪区域应当相同。

2)波段组合,实验中所用的图像为LandsatTM和Quick Bird图像两种,为了使实验精度更高,对两种图像采用不同的波段组合。其中碧鸡关隧道隧道为QuickBird图像,采用波段432组合;中梁山隧道为Landsat TM图像,采用波段432组合。

3)遥感分类,实验采用监督分类中最大似然法进行地物的分类,再根据分类的结果提取三种指数。

4)根据提取的指数结果进行山区隧道生态环境动态变化的原因进行分析和总结。

3实验

3.1 云南碧鸡关隧道

碧鸡关隧道位于云南省昆明市西山区。于2003年1月开始施工,2005年12月峻工,中心处于北纬24° 58′,东经102°36′,全长约3 200m。

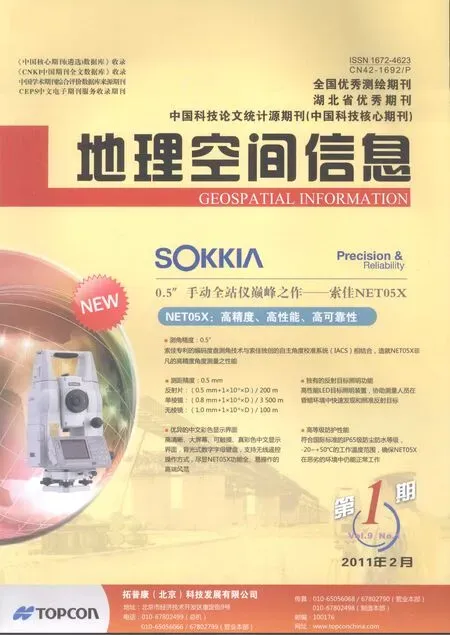

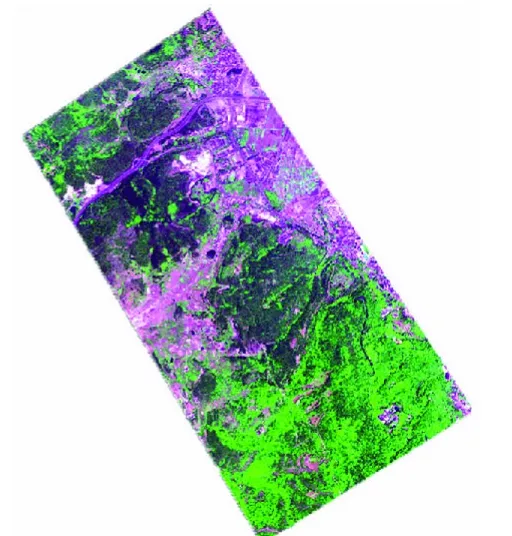

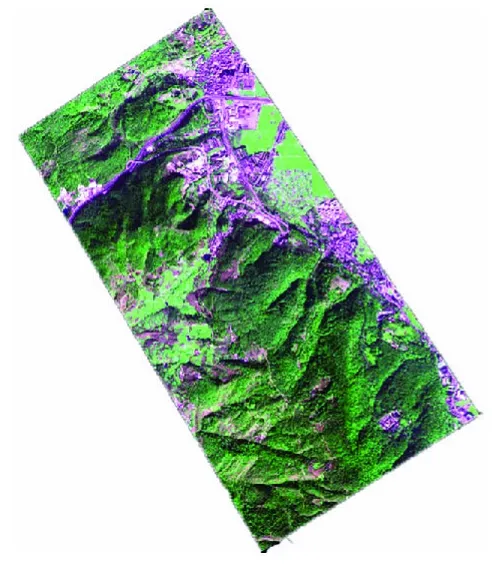

在本实例中,采用的是美国陆地卫星三期QuickBird高空间分辨率遥感图像,成像时间分别是碧鸡关隧道建设前(2003年1月18日)、隧道施工中(2005年4月23日)、隧道营运三年后(2009年12月6日)。原始图像如图1、图2和图3所示。通过目视判读,可以看到自然植被基本呈现墨绿色和深绿色,而需要灌溉的土地呈现为浅绿色,水体呈现的是暗紫色,比较明显,而居民区一般为紫色,裸地深紫色。

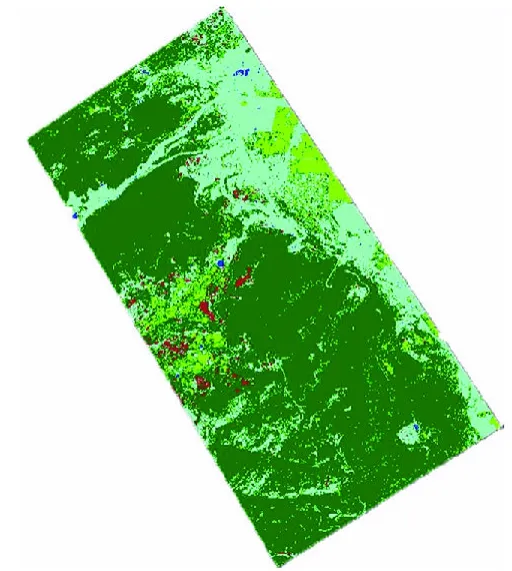

在经过初步的目视判读后,先确定分类的数目为五类,分别是:自然植被、水体、需灌溉土地、居民区以及裸地;再进行样本区的训练。

图2 隧道施工中(2005年4月23日)

图1 隧道建设前(2003年1月18日)

图3 隧道营运三年后(2009年12月6日)

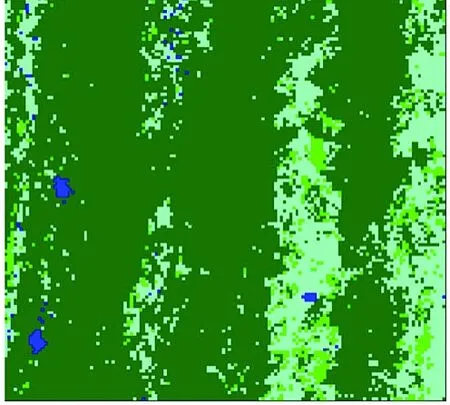

监督分类(最大似然分类法)结果如图4、图5和图6所示。

图4 隧道修建前分类图

图6 隧道运营三年后分类图

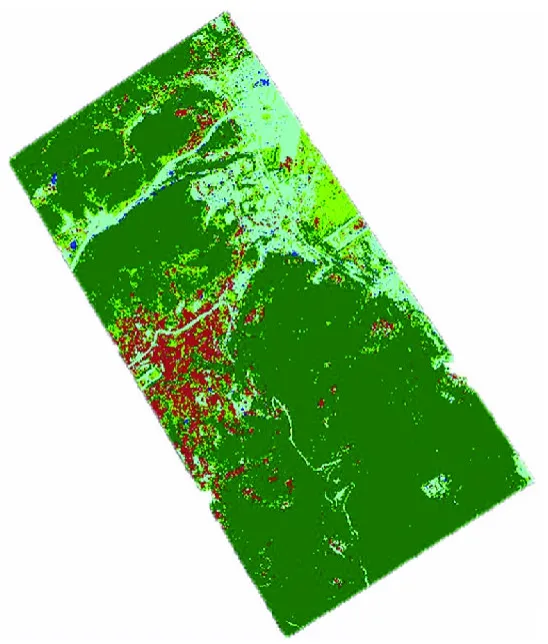

监督分类后,对分类结果中三类指数(即自然植被覆盖率、地表存水面积占地表面积比例、需灌溉土地面积所占比例)进行统计,如表1所示。

表 碧鸡关隧道遥感图像最大似然分类法地物信息指数表

从表中可以看到,对于碧鸡关隧道,自然植被覆盖率和地表存水面积均是先减小后增大,需灌溉土地面积为先增大后减小。在隧道修建中自然植被和地表水体的明显减少,说明隧道的修建对自然植被和地表水体的影响较大。同时,隧道修建后,自然植被和水体面积又有所增大,可见生态环境又有一定的恢复。

在隧道开挖时,会产生许多的废渣,废渣的堆放是导致自然植被和地表水体减少的主要原因,同时,经济的快速发展也是原因之一,伴随着的是人口增加,需灌溉的土地也在同时增加。在隧道营运后,隧道区采取一定的环保措施,退耕还林,灌溉土地减少的同时,自然植被和地表水体也会相应的增加。

3.2 重庆中梁山隧道

中梁山隧道位于成渝高速公路重庆段,东从大渡口区跳磴镇吴家院子穿越中梁山,西在九龙坡区石板镇余家湾出洞,于1990年6月开始施工,在1994年竣工,中心位于北纬29°31′,东经106°25′。隧道区地质条件复杂,有岩溶、压煤、断层等许多不良地质问题。近年来,曾多次对其进行加固维修。

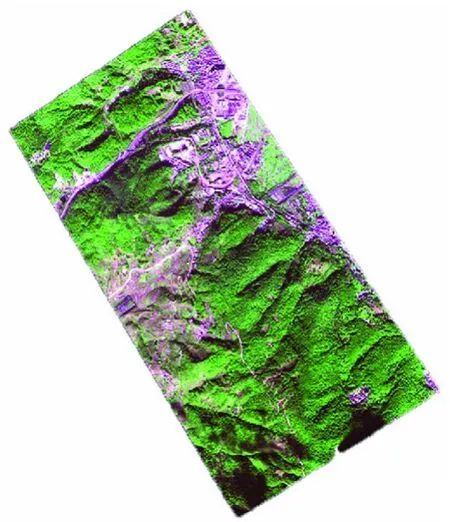

在本实例中,采用的是美国陆地卫星Landsat上的三期 TM多光谱遥感图像,成像时间分别是中梁山隧道建设前(1987年3月5日)、隧道施工中(1993年5月24日)、隧道营运三年后(1997年5月3日)。三张图像均为七个波段,经过预处理后,裁剪出面积相等的隧道区影像进行研究。

为了便遥感图像显示的信息量大,方便地物的目视判读,所以本次试验采用波段 432的假彩色组合方式,如图7~图9所示。

图7 隧道修建前(1987年3月5日)

图8 隧道修建中(1993年5月24日)

图9 隧道营运三年后(1997年5月3日)

由于该实例图像为Landsat TM图像,空间分辨率相对QuickBird图像来说要低很多。但是根据波段432假彩色的组合,还是很容易可以判断图像中的地物。图中,自然植被呈鲜红色和暗红色,水体呈蓝黑色,需灌溉土地呈现浅红色。

经初步目视判断,分类类别数定为四类,其中自然植被、水体、需灌溉土地各成一类,由于图中居民区和其他不易区分,所以将其统归为一类。

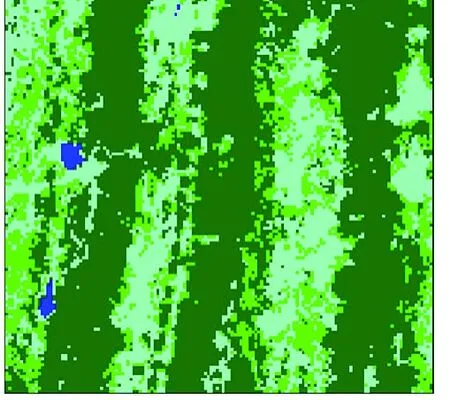

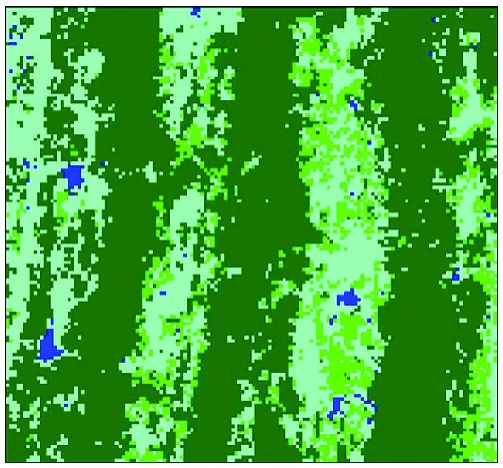

监督分类(最大似然分类法)结果分类如图10~图12所示。

图10隧道修建前分类图

图11隧道修建中分类图

图12 隧道营运三年后分类图

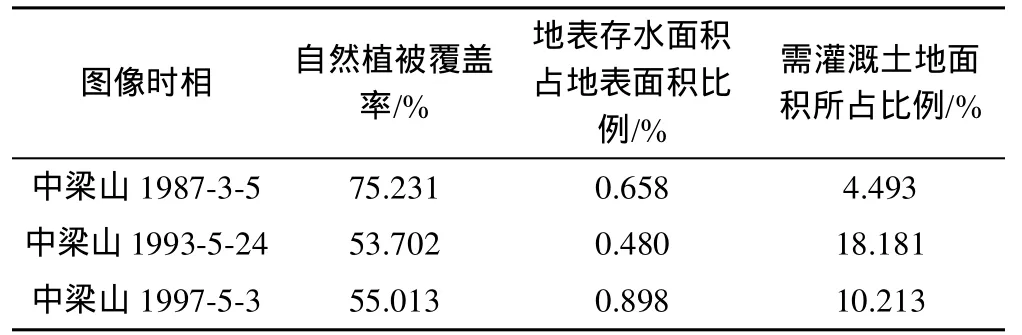

监督分类后,对分类结果中三类指数(即自然植被覆盖率、地表存水面积占地表面积比例、需灌溉土地面积所占比例)进行统计,如表2所示。

表 中梁山隧道遥感图像最大似然分类法地物信息指数表

中梁山隧道,从表中可以看到,隧道区自然植被和地表存水面积在三期影像中是先减小后增加,而需灌溉土地面积是先增加后减小。

中梁山隧道的生态环境变化规律与碧鸡关隧道完全相同,同样也是修建时对生态环境造成了一定的破坏,而在建成后生态环境又有一定的恢复。废渣的产生和经济的发展是三大指数变化的原因。同时,在隧道修建好后,对环境的保护和修复也是营运后,自然植被和水体面积增加、灌溉土地减少的原因。

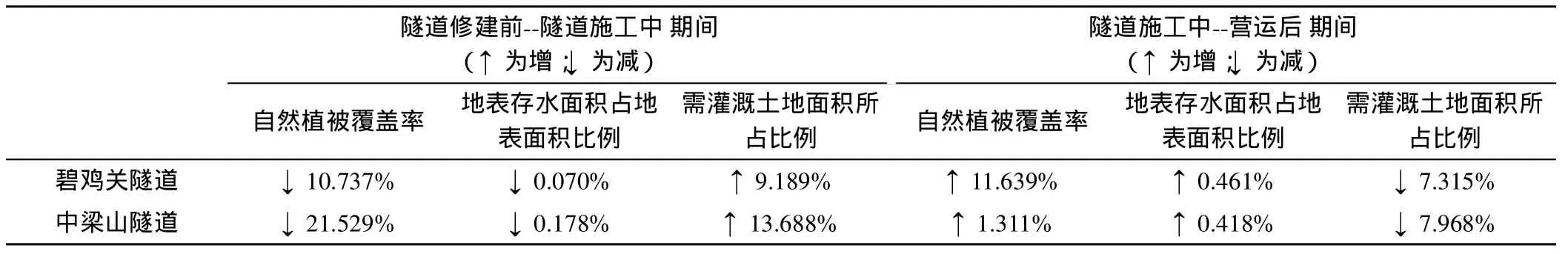

为了做一个更为有利于动因变化分析的统计,现将两个隧道在建设期间和营运期间的三大指数变化统计成表3。

表 隧道三大指数建设与运营时间段的增减率统计表

分类结果总结:

从表中可以看到,三大指数在建设与运营两个时间段有不尽相同的增减变化。

1)碧鸡关隧道和中梁山隧道,所有阶段,大三指数的变化规律均相同;2)在隧道修建前--隧道施工中期间,自然植被覆盖率和地表存水减少,需灌溉土地面积增加;3)在隧道施工中--营运后期间,自然植被覆盖率和地表存水增加,需灌溉土地面积减少。

4结语

从结果中可以看到,山区隧道的不同指数的变化不尽相同,同时,两大隧道所有的变化趋势均相同,可见隧道生态环境的动态变化也有一定的规律可寻。针对上述的结果,再对生态环境动态变化的原因进行总结和分析,影响因素主要表现以下几个方面:

1)经济增长。表1可以看到,在隧道修建前,隧道区域的水资源和自然植被就呈现一致性的减少,相应的,需要灌溉的土地(耕地+经济林)由于经济增长迅速,呈现的增长的趋势。在碧鸡关和中梁山隧道中,自然植被的破坏率也比较大,这都是由于经济发展所伴随的环境问题。

2)隧道开挖。隧道工程在建设工程中伴随着大量的开挖,对水土资源产生的影响会越来越大。隧道开挖不可避免地会破坏影响区域内的水系,因为一个山脉的地下水经过长期演变逐渐稳定,有其自身的水流规律,隧道的出现必将改变地下水流的赋存状况,并成为地下水排出的天然通道,造成地下水量的大量流失,同时导致隧道区域局部地下水位降低,从而导致地表水和泉、井枯竭,地表自然植被枯萎甚至死亡[2]。

3)隧道废渣。山区高等级公路隧道通常为复线双洞,每公里长度隧道开挖产生的洞渣在100 000m3以上,由于隧道施工受隧道区域地形条件所限,一般仅有部分洞渣可以作为路线填方合理利用,每公里长度隧道有数万立方米洞废弃,并且这类废渣通常为各种岩石碎块或风化岩类与泥土的混合物,无法当作植被土加以利用。在实例中,需灌溉土地面积的指数,在第二个阶段,即隧道施工时到营运期(表1)一致呈现下降的趋势,可以说,废渣对其的影响应该是最大的。

4)人口增长。山区隧道的修建的意义不仅仅在于缩短了行程,更是成为了山脉两边城市交流的通道。随着隧道的修建,隧道区域随之而来就是开始人口密集,人们不断的将城市范围扩大,人口压力迫使人们不断的向自然索取,这样又造成了自然植被和水体资源的流失。

5)季节因素。本文中所用隧道的影像成像时间基本是一个季节,但是不排除部分地区由于季节原因,可灌溉土地面积变化存在一定的误差。同时如果遭遇雨季,水体资源也会相应地增加。这些都是将在以后的研究中应该注意到的问题。

综上所述,影响山区隧道生态环境变化的原因是多种多样,错综复杂的,各种原因之间不仅是相互联系,同时也相互制约,因此在分析独立的一个隧道的时候要综合考虑多方面的因素。遥感监测能够看到生态环境动态变化规律,符合实际情况。可见利用遥感进行隧道建设生态环境动态变化监测是可行的,该方法值得推广和应用。

[1] 黄显忠.公路隧道施工中的环境保护问题探讨[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2005(6):27-30

[2] 田劲杰.铁路长隧道生态环境影响的研究 [J].交通环保,2004,25(5):20-22

[3] 崔涛.隧道环境影响分析[J].交通环保,1998(6):27-30

[4] 党安荣.ERDASIMAGINE遥感图像处理方法[M].北京:清华大学出版社,2003

[5] 孙家柄.遥感原理与应用[M].武汉:武汉大学出版社,2003

[6] Davis L D N,More P.Seasonal Changes in Bartlett Pear Leaves [J].Proc.Amer.Soc.Hort,Sci,1983,32:131-138

[7] Himelrick G.The Effect of Sampling Dateand Daminozideon the Composition of M cIntosh Apple Leaves[J].J.Amer.Soc.Hort,Sci. 1977,102:97-100

Dynamic Monitoring of the Ecoenvironment Influence of Tunnel Constructiont Based on Rem ote Sensing

by WeiDezhao

In order to deeply understand the ecoenvironment influence of tunnel construction,using remote sensing technology on the mountain tunnel construction and operation process to monitoring the environmenta l changes.This paper studied the methods and technical routes using multi-tempora remote sensing images in dynamic inspection of the influence of tunnel construction and operation process.

tunnel construction,ecoenvironment influence,remote sensing inspection (Page:16)

P237

B

1672-4623(2011)01-0016-04

2010-11-22

魏德照,高级工程师,主要从事测绘技术管理与应用工作。