农业院校GIS专业人才培养模式与课程体系建设

罗志军

(江西农业大学国土资源与环境学院,江西南昌 330045)

农业院校GIS专业人才培养模式与课程体系建设

罗志军

(江西农业大学国土资源与环境学院,江西南昌 330045)

地理信息系统 (GIS)是一门新兴的边缘交叉学科。以江西农业大学为例,详细分析了农业院校GIS专业的人才培养模式和课程体系建设,以期为高校GIS专业的建设提供借鉴和参考。

地理信息系统专业;人才培养;课程体系;农业院校;

地理信息系统(Geographic Information System,简称 GIS)是由计算机硬件、软件和不同的方法组成的系统,该系统设计支持空间数据上的采集、管理、处理、分析、建模和显示,以便解决复杂的规划和管理问题[1]。GIS技术自20世纪80年代引入我国以来,经过近30年的发展,其理论研究和应用研究在我国都取得了长足的进步,GIS技术强大的空间分析能力已越来越受到各行各业的青睐,成为农业、林业、国土、城建等众多部门进行合理规划、科学决策必不可少的工具。为满足信息社会对GIS专业人才的需求,教育部于1997年设立了GIS专业。目前,全国已有100余所院校设立了专门培养GIS人才的专业,其中,设有GIS专业的农业院校有l6所。

农业院校具有很强的行业特色,尤其近年来国家对“三农”问题的重视,更使得与此相关的3S技术在农业领域的应用不断普及和深入,这对依托于农业院校的 GIS专业是一个非常好的发展契机[2]。农业院校如何开办好GIS专业,有许多问题需要研究和探索,其中一个重要的问题是如何培养出优秀的GIS专业人才来满足社会需要。本文在吸取兄弟院校GIS专业在人才培养、专业建设等方面经验的基础上,结合江西农业大学的实际情况,对我校GIS专业的人才培养模式和课程体系建设进行了研究和探讨。

1 专业定位与特色

GIS是集计算机科学、地理学、测绘遥感学、环境科学、城市科学、空间科学和管理科学等为一体的新兴边缘学科[1、3]。可以说,GIS是传统课程和现代科技课程相结合的产物,是3S技术的主要内容和核心。近些年在计算机技术高速发展的推动下,GIS技术在土地管理、资源管理、环境保护、交通运输等诸多领域得到了广泛应用。李满春等人[4]对GIS的学科特点归纳总结为:工具学科特征、工程学科特征和横断学科特征三大特征。因此,GIS专业的教学必须紧跟时代步伐,在教学中采取理论与实践并重,根据时代要求和市场需求培养理论与应用并重的综合型人才。

江西农业大学于2004年开始筹备创建 GIS专业,从教学计划制定、师资引进、实验室建设和教学设施准备等多方面着手筹建,并进行了新增专业申报工作。2005年,依托我校国土资源与环境学院的两个江西省品牌专业--土地资源管理专业和农业资源与环境专业,开设了地理信息系统专业,并招收第一届GIS专业本科生,目前已有两届毕业生完成学业走上了社会。我校GIS专业的特色在于既突出了地理信息系统的技术特征,又紧密结合了国土、环境、农业、林业等部门的业务需求,培养学生具备地理信息系统研究、设计、开发的能力和在测绘、国土、城建、农业、环境、林业等行业部门的应用能力。

2 专业培养目标与培养模式

2.1 专业培养目标

我校GIS专业以地表与近地表的自然、社会、经济、文化等现象分布的空间信息为研究对象,利用计算机、卫星定位、遥感等现代技术进行空间信息的获取、管理、表达、处理与应用,为数字地球、数字国土等建设服务。培养学生掌握地理信息系统(GIS)、资源环境遥感(RS)、全球定位系统(GPS)的基本理论、基础知识和基本技能,受到地籍测量与土地管理、土地利用规划、土地信息系统、城市信息系统、数字测图、计算机操作、数字地图制图软件设计、地图设计与编绘、地理信息系统设计、区域分析与规划等技能的基本训练,具有熟练运用资源环境科学、现代测绘学、计算机科学等综合理论知识开发各类专业地理信息系统的能力,能在国土、测绘、城建等部门从事空间信息的分析处理及地理信息系统设计开发工作的高级专门人才。

2.2 人才培养模式

根据GIS专业特点和农业院校的行业优势,从适应社会发展需求出发,努力探索“厚基础、宽口径、强能力、高素质、广适应” 的新型人才培养模式,培养技术应用型、设计开发型、科学研究型和创新拔尖型等四个层次的GIS专业人才,尤其注重对学生设计能力、开发能力、创新能力和综合能力的培养[5,6]。

1)技术应用型人才:培养具备 GIS基础知识和GIS实际操作能力的应用型人才。要求学生具有较宽厚的计算机、地学、数学等基础,熟练掌握主流 GIS软件平台的使用,面向多行业应用,熟悉和了解资源与环境、区域规划等领域的基础知识和基本技能。

2)设计开发型人才:在第一层次的基础上,进一步培养在计算机、GIS等方面具有较扎实的知识和技术,拥有较强设计、开发和管理能力,面向企业、科研单位、高校的专门设计开发人才。要求学生熟练掌握VC++、JAVA等程序设计语言、软件工程、数据库技术、数据结构等的基础理论和知识,了解GIS发展的最新动态,能够从事GIS设计与开发工作。

3)科学研究型人才:在第二层次的基础上,培养具有GIS专业系统知识和实践技能、拥有较宽广知识面,具有一定科研的能力,毕业后可以直接进入硕士阶段的学习和深造,或成为科研、教学行业的研究型人才。要求学生具备多学科交叉知识背景,了解 GIS学科前沿理论和技术,能够利用信息科学与技术在资源环境领域从事科学研究工作。

4)创新拔尖型人才:在第三层次的基础上,进一步培养具有创新潜力的拔尖人才,这类人才应具备扎实的专业基础和独立从事研究、开发的能力,有一定的创新意识和创新能力,通过国际交流与合作,争取到国外深造。

上述四层次人才培养模式是根据因材施教的原则,将人才培养目标划分为不同层次,根据不同层次的培养目标制定相应的培养计划,提出不同的培养要求,学生毕业后达到不同的专业层次。通过该模式的培养,学生毕业后可以成为3S技术在资源环境中的技术应用型人才、设计开发型人才、了解和掌握3S技术前沿信息的科学研究型人才以及高素质的创新拔尖型人才。

3 课程体系建设

课程体系是实现专业定位和完成培养目标的具体体现。课程体系是一个具有特定功能、开放性的知识-技能概念组合系统,其体系结构的形成不仅要使所包含的专业基础课、专业理论课、专业技能课、专业应用课等形成相互联系的统一整体,而且还必须正确地反映培养目标和专业定位,适应社会经济发展的需求,反映科学技术发展的现状与趋势,符合学制及学时限制[6,7]。

3.1 课程体系构建方案

我校GIS专业的课程体系包括公共基础课程模块、学科基础课程模块、专业基础课程模块、专业选修课程模块、实验实践课程模块等 5个学习模块,每个学习模块包含了若干课程类,每个课程类由一系列相关课程构成。

3.2 课程体系课程设置

依据上述课程体系建设方案,我校GIS专业的课程设置如下:

1)公共基础课程(1~2年级):强调对英语、形势与政策、体育等基本课程的学习。

①语言类课程:包括大学英语、大学语文等;②政治历史类课程:包括中国近现代史纲要、形势与政策、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论等;③素质类课程:包括思想道德修养与法律基础、体育、军事理论等。

2)学科基础课程(1~3年级):强调对数学、计算机、资源环境、地理、土地和测绘等学科基础知识的学习,以面向多种行业发展。

①数学类课程:包括高等数学、线性代数、概率论与数理统计等;②计算机类课程:包括Visual Basic语言程序设计、C++程序设计、数据结构与算法等;③资源环境与地理类课程:包括环境保护概论、生态学原理、自然地理学、经济地理学等;④土地类课程:包括土地资源学、土地规划学等;⑤测绘类课程:包括数字地球导论、测量学、地图学等。

3)专业基础课程(2~3年级):强调对GIS、RS和GPS的基础知识和基本原理掌握。

①GIS类课程:包括GIS概论、GIS软件工程、空间数据库及设计、GIS设计与开发、空间分析、网络地理信息系统等;②RS类课程:包括遥感技术基础、遥感图像处理等;③GPS类课程:包括GPS原理与应用等。

4)专业选修课程(2~4年级):强调对ArcGIS、MapGIS、Erdas、AutoCAD等软件操作技术的掌握,以及对GIS前沿、GIS应用等知识的学习。

①人文社科类课程:包括当代世界经济与政治、管理学原理、可持续发展专题等;②计算机类课程:包括计算机图形学、面向对象程序设计、网页制作、计算机网络等;③资源环境与地理类课程:包括旅游规划与设计、城镇规划、土壤地理学、地理建模理论与方法等;④土地类课程:包括地籍管理、土地评价、土地经济学、土地管理信息系统、土地整治等;⑤GIS与RS类课程:包括ArcGIS操作技术、MapGIS操作技术、地理信息共享理论与方法、数字高程模型、专业英语、GIS前沿讲座、Erdas遥感软件操作技术、虚拟地理环境等。

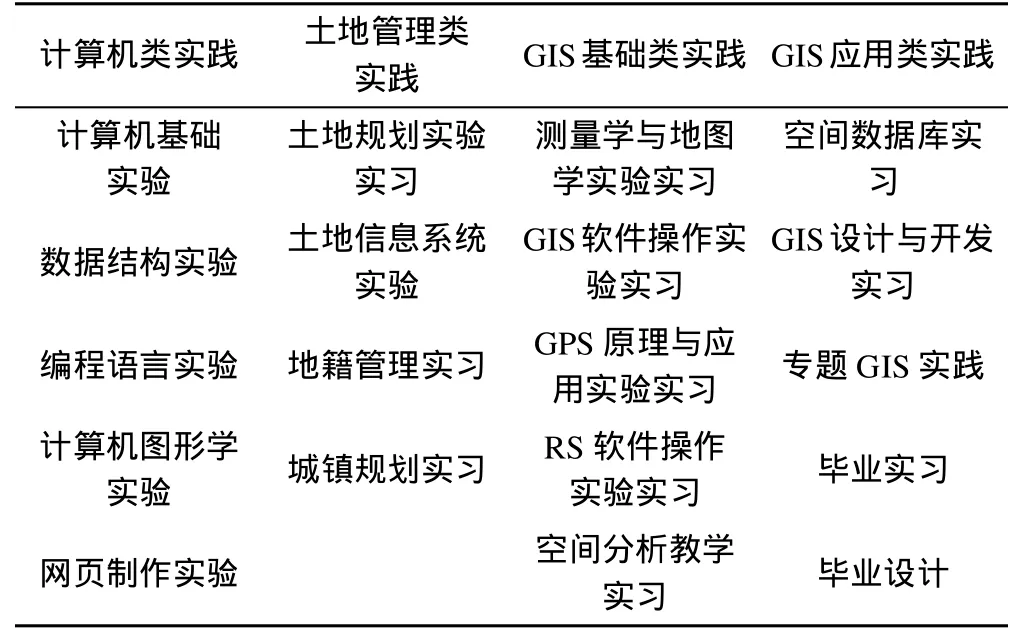

5)实验实践类课程(1~4年级):强调对学生动手与实践操作能力的培养。

根据农业院校GIS专业设立的基础和背景,围绕学生能力和素质培养,参考他人的研究成果 [8],我校GIS专业的实验实践类课程设计由计算机类实践、土地管理类实践、GIS基础类实践和GIS应用类实践4个类别组成,如表1所示。

表1 地理信息系统专业实验实践类课程表

3.3 实践类课程的地位与层次

GIS专业的教学不仅仅是让学生了解一些理论和发展趋势,更重要的是让学生通过更多的实践学习,培养自己利用现代高科技技术手段获取地理信息、运用地理信息、处理地理信息的能力,为今后的工作和研究作技术上的准备。鉴于GIS专业的实践性与应用性,实践类课程教学是GIS专业的教学中需要高度关注的重要环节,实践类课程是GIS专业的课程体系中不可替代的重要组成部分,其实验实践类课程时数应该在总课时的比重比较大。

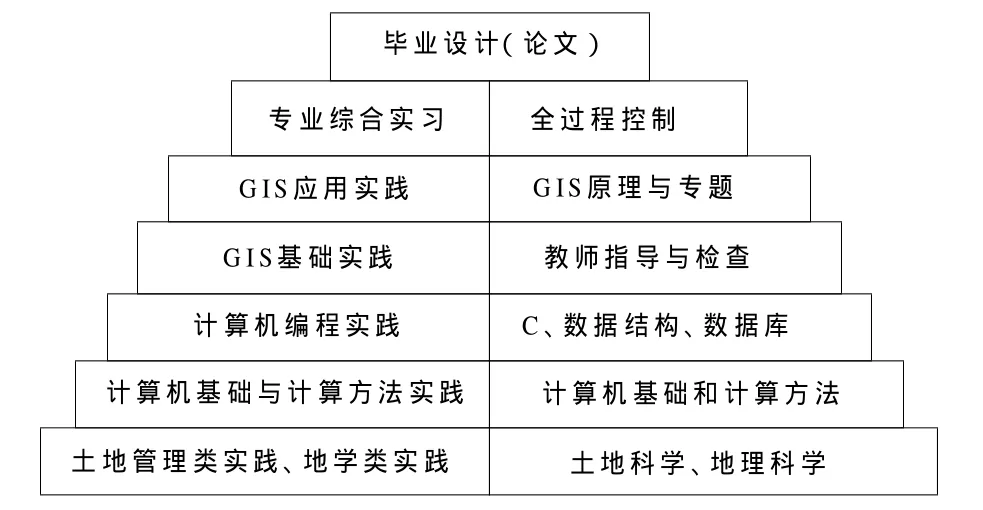

GIS专业4个类别的实验实践类课程(如表1所示)不是彼此孤立的,而是相互联系的有机整体,具有严格的依存关系。在课程的设置中应注意开课的先后顺序[5],从GIS专业实践教学层次结构图(如图1所示)可以看出,每个实践教学环节都有其必备的理论支撑。同时,处于较低层次的实践教学环节也构成较高层次实践教学环节的基础,专业综合实习与毕业设计处于层次结构的最上层,需以其他实践环节为基础。GIS应用课程设计以地学与土地规划实习、计算机及编程实习和GIS基础等方面的知识为基础,数字测量与制图和遥感图像处理课程设计需要具备地理学与计算机科学方面的知识。在计算机基础系列实践环节中,计算机上机实习处于最底层,是其他计算机编程实践的基础,数据结构课程设计为高效可靠的程序设计和数据库设计打基础。

图1 地理信息系统专业实践类课程层次

4 结 语

当前我国GIS教育正处在蓬勃发展之中,各个高校根据自己的学科优势设置GIS专业,并在将来一定时期仍将维持这种状态,这使得GIS专业难以规范,培养的GIS人才差别也比较大。高等农业院校GIS专业的人才培养模式、课程体系建设和教学方法的改革和创新,将充分发挥教师的积极性,强化学生计算机操作、GIS软件开发方面的实践,加强多学科交叉、GIS应用等方面的实践锻炼,培养和提高学生的自主学习能力、创造性思维和创新能力,保证良好的理论和实践教学效果,为社会输送合格的GIS专业人才。

[1] 黄杏元,马劲松,汤勤.地理信息系统概论(修订版)[M].北京:高等教育出版社,2001

[2] 张超,苏伟,杨建字,等.农业院校地理信息系统专业实践教学体系总体设计初探[J].科技创新导报,2009(25):207

[3] 邬伦,刘瑜,张晶.地理信息系统--原理、方法和应用[M].北京:科学出版社,2001

[4] 李满春,戴崴巍,赵勇.GIS专业人才的素质特征、知识结构与培养方案研究[J].地理与地理信息科学,2004,20(2):26-29

[5] 张晓丽.林业院校GIS专业人才培养模式及课程体系建设[J].中国林业教育,2008(3):13-l6

[6] 原立峰,马明栋,张海涛,等.GIS专业人才培养模式与课程体系建设研究[J].高等理科教育,2010(1):40-44

[7] 孙根年,黄春长,马耀峰,等.论高等师范院校地理学专业课程体系的改革[J].陕西师范大学学报:自然科学版,2000,28(1):114-118

[8] 刘学锋,陈波,何贞铭,等.地理信息系统专业实践教学规划与设计[J].地理空间信息,2004(3):44-46

Talent Training Mode and the Construction of Curriculum System for GIS Specialty in Agriculture Collegesand Universities

by Luo Zhijun

Geography Information System(GIS)is a new edged cross-discip line.Taking Jiangxi Agricultural University as an example,this paper analyses on the talent training mode and the construction of Curriculum System for GIS Specialty in agriculture colleges and universities,shedding light on the construction of this Specialty in other universities.

GIS specialty,talent training,curriculum system,agriculture colleges and universities (Page:143)

P208

B

1672-4623(2011)01-0143-03

2010-08-20

项目来源:江西省教育厅教改课题(JXJG-07-3-3)。

罗志军,副教授,博士,主要从事土地遥感与GIS方面的研究。