基层农业技术推广体系构建及运行机制研究

——基于河北省640个农户的调查分析

郑红维,吕月河,张 亮,王书芝

(1.天津大学管理学院,天津 300072;2.河北省农业厅,河北 石家庄 050011;3.河北农业大学,河北 保定 071001)

基层农业技术推广体系构建及运行机制研究

——基于河北省640个农户的调查分析

郑红维1,2,吕月河2,张 亮3,王书芝2

(1.天津大学管理学院,天津 300072;2.河北省农业厅,河北 石家庄 050011;3.河北农业大学,河北 保定 071001)

通过对河北省640个农户的调查,分析了基层农业技术推广体系存在问题。农业科研、教育和推广缺乏良性协作机制、推广机构对推广工作创新不够、推广队伍供给与务农劳动者需求偏差大、推广体系缺乏政府长期稳定支持、推广工作法律法规有待完善是问题成因。研究提出了推行有效技术推广服务方式、创新推广体系运行机制、建立公益性推广管理体制、完善推广经费保障政策、修改完善农业技术推广法律法规和建立多元化农业技术推广体系等政策建议。

基层农业技术推广体系;服务模式;运行机制;河北省

我国基层农业技术推广体系改革与建设已进入关键时期。主要标志:一是国家和地方开始加快基层农业技术推广机构条件建设,服务手段和工作环境正在逐步改善;二是农业技术推广机构设置和人员编制得到有效落实,农技人员正在逐步到位;三是农业技术推广运行机制开始形成,服务效果正在逐步显现。这说明我国基层农业技术推广体系快速发育的条件已基本成熟,急需因势利导,强化政策引导,创新运行机制,加快提升发展。2009年7月笔者组织对河北省基层农业技术推广体系状况进行了抽样调查,共发放问卷700份,收回641份,有效问卷640份。结合调查结果和河北实际,本文对基层农业技术推广体系构建及运行机制创新做些探索。

1 样本及调查说明

本次调查采用分层抽样和随机抽样相结合,填答问卷和入户访谈相结合的方式,选取河北省在经济发展水平、人口数量以及区位特征具有一定差异的地区作为分析样本,选择石家庄、沧州、保定、承德4市。在被调查农户中,男性占69.82%,女性占30.18%。

从被调查者的年龄分布看,主要集中在21~60岁之间,所占比例达91.66%。年龄在20岁及以下所占比例为6.90%,在61岁及以上所占比例为1.44%。

从被调查者的文化程度看,初中及以上文化程度的达83.97%,其中大专及以上文化程度的占35.17%。农户的文化程度越高,可能越容易接受现代农业技术和新的农业技术理念,接触外界信息的渠道和途径可能更广。

从家庭所处地理位置来看,家庭位于山区的被调查者占18.45%,家庭位于(山前)平原的被调查者占64.58%,家庭位于城市郊区的被调查者占16.97%。

在被调查者的家庭收入来源中,45.75%的靠种植业收入为主,所占比例最大;30.72%的靠打工收入;靠个体经营、养殖业和家庭手工业收入的分别占8.62%,6.96%和3.31%。

通过对被调查农户的纯收入进行分析,家庭纯收入不多于5000元的被调查者占48.73%;家庭纯收入不少于5001元,并且不多于10000元的被调查者占31.47%;收入不少于10001元的被调查者占19.79%。

2 基层农业技术推广体系存在问题

2.1 基础设施和条件建设薄弱

近年来,国家和省政府对基层农业技术推广体系资金投入逐年加大,但从总体投资规模与现实需要看差距仍很大,加上河北省市县两级财政困难,资金投入相对较少,基层农业技术推广机构基础设施和条件建设仍相当薄弱。据河北省农业厅调查,基层农业技术推广机构主要表现为“五缺”:一是缺少办公用房的达87%;二是缺少仪器设备的达60%;三是缺少交通工具的达95%,绝大部分农业技术推广人员靠走路和骑自行车下乡;四是缺少农业试验示范基地的达98.5%;五是缺少运转经费。除少数市县外,多数地方没有开展公益性服务的正常运转经费。

2.2 农业技术推广主渠道作用不明显

调查显示,农户现有技术来源于亲朋好友的占26.36%,来源于种田能手或大户的占22.55%,来源于农业技术推广站的占14.88%(见表1)。从理论上讲,来源于农业技术推广站的较其他来源应更科学可靠、更能得到农户信任。但调查显示农业技术推广站并不是农户现有技术的主要来源,这可能与农户的认知和习惯有关,但更多地反映了政府农业技术推广工作在内容、方式以及频度等方面无法有效满足农户需求。

在有多种信息来源的情况下,学习者的注意力会分散到不同来源的多种信息上.课件制作过程中,相互提及的信息资源在空间和时间上应当相互接近,才能达到好的教学效果.体现了认知负荷理论的注意力分散原则.[17]勾股定理教学课件设计中,数形结合,两种证明方法同时教学,有助于学生思维的整合,并且让图形移动与代数推演过程一一对应,通过对图形的理解,让代数生义.以图导文,增强对图像的理解.

从农业技术推广效果看,农户认为“没什么效果”和“不是很满意”的占62.13%,认为还可以的占36.1%,认为很满意的仅占1.86%。调查显示,认为技术不成熟的农户占31.58%,认为缺乏当地适用技术的占32.49%,认为农技人员少的占39.52%。可见,在推广现有农业技术中,技术推广部门的作用远未得到充分发挥。

2.3 农业技术推广内容与农户需求偏差大

农户依靠技术增收的特征愈加明显。调查显示,在农户所需技术中排前3位的是良种、防病防疫和高效化肥,分别占31.23%、18.46%和12.97%(表2)。这三类技术与农户所依赖的土地自成一体,其推广和运作的效果直接关系到农业发展、粮食增产和农户增收。

对于农户已得到技术服务的调查显示,提供农资供应、技术指导培训、技术价格信息等三项内容,是技术服务供给的主要组成部分,分别占21.89%、22.23%和22.62%。但针对这些服务内容,认为提供技术不贴近当地实际的农户所占比例高达48.96%,认为技术服务过程不连贯的占27.31%,认为技术服务时间与农户劳作时间有冲突的占23.73%。

2.4 农技服务站点数和服务频度不够

河北省农户特别是山区农户居住相对分散,要保证农业新技术、新品种的传播和普及效果,从客观上要求增加农业技术推广站的数量,但碍于资金、技术和人员等各方面限制,在被调查区域内有乡村农业技术推广站的仅占33.07%,这些农业技术推广站只能满足农户需求的59.5%。农业技术推广站的严重短缺与农户的期望形成了强烈对比,调查认为有必要建立乡镇级农业技术推广站的占81.54%,认为有必要建立村级农业技术推广站的占87.06%。

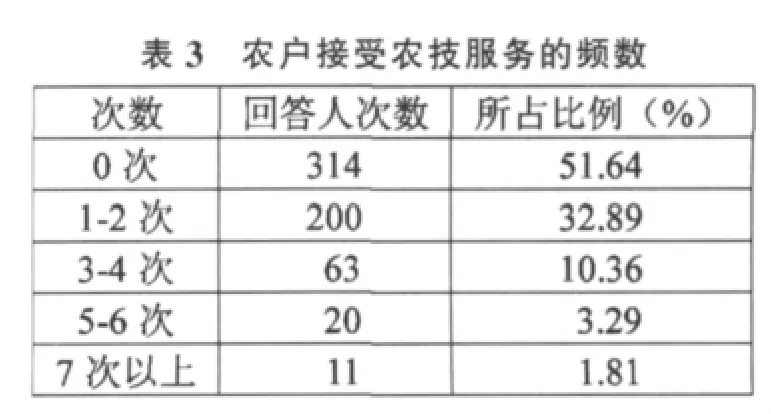

服务频度也是影响农业技术推广效果的主要因素之一。农户在推广农业技术过程中遇到的难题多种多样,其自身能力远不能解决这些问题,因此农技人员全方位、连贯性的频繁指导成为农业技术推广过程中必不可少的环节。一年中农户没有接受过技术指导的占51.64%,只接受过1~2次技术指导的占32.89%,而接受技术指导次数在3次以上的农户仅占15.46%(见表3)。可见,农技服务次数过少,也是占43.29%被调查农户的共识。

2.5 农业技术推广方式需要改进

现有农业技术推广方式主要有现场示范、咨询培训、发放资料及技术承包,用这四种方式接受农业技术推广服务的农户分别占40.56%、25.22%、20.98%和13.24%。但对农户偏好的农业技术推广方式调查显示,农户对现场示范和技术承包的期望比例明显上升(见图1),因为这两种方式农技人员能直接深入到田间地头,能更有效进行答疑解惑。农户对咨询服务和发放资料的期望值有所降低,一是农户自身文化素质不高,发现实际问题和掌握书本技术有一定难度;二是这两种方式难以从根本上改变“农村缺技术、农户缺服务”的现状。

在注重改进推广方式的同时,应逐步拓宽农户学习农业技术的渠道。农户认为最有效的农技学习方式依次为:农技人员下乡到户指导,科技示范户或专业大户传授,向邻居或亲朋好友学习(见表4)。可见,农户均偏好现场指导、现身说法等更直接、更可靠的农业技术推广方式和学习方式。

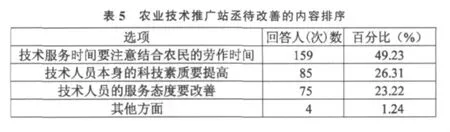

2.6 基层农业技术推广站的服务质量有待提高

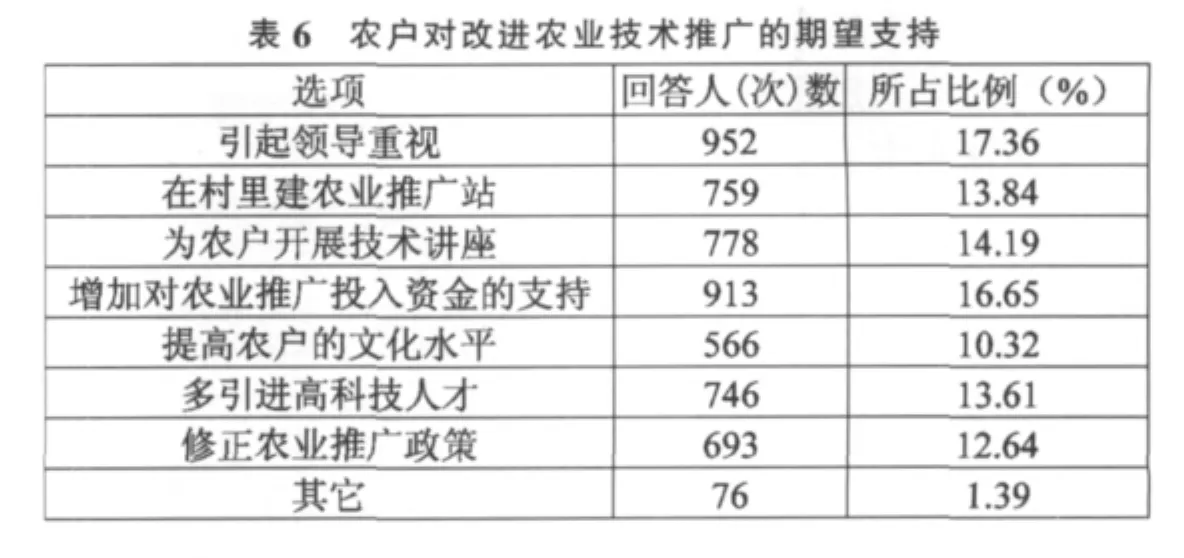

当然,农业技术推广站的完善是多种因素综合作用的结果。农户认为应从引起领导重视、在村里建农业技术推广站、为农户开展技术讲座、增加对农业技术推广投入资金的支持、提高农户文化水平、多引进高科技人才、修正农业技术推广政策等方面改进服务(见表6)。

3 基层农业技术推广体系问题的成因分析

3.1 农业科研、教育和推广三者缺乏良性协作机制

从河北省整体情况看,农业科技自主创新能力不强,科研、教育、推广结合不紧密,缺乏科研主动服务于推广的引导机制。一是农业科技自主创新能力总体不强,“跟踪式”、“模仿式”或“转化式”研究比较多,原始创新和关键技术成果明显不足,产前、产中、产后等技术集成配套不够,养殖业、加工业等重点领域技术成果缺乏,尤其是真正能运用到生产中的重大突破性成果较少。二是农业科研、教育、推广三个体系相对独立,衔接不够,这种多头管理、部门分割的农业科技管理体制,导致有效分工和密切协作缺失,影响农业科技成果转化应用。三是人才评价导向不尽合理,“重理论、轻实践,重论文、轻应用,重研究、轻推广”现象普遍,对于能直接服务“三农”的实用型专家激励不够。四是因政府统筹协调机制不健全,导致农民专业合作社、涉农企业、农业产业化组织、中介组织等各类推广组织之间缺少沟通和联合,基本处于各自为战的无序状态,难以形成农业技术推广的合力。

3.2 基层农业技术推广机构对技术推广工作创新不够

部分基层农业技术推广机构“因循守旧”,对农业技术推广工作缺乏创新,以从上到下呆板的工作方式主导农业技术推广事业,较少顾及农民的实际需求和接受能力,致使技术服务不到位,与农业产业需求“两张皮”。调查表明,当前农民获取农业技术的第一渠道是凭经验自己摸索,有50.16%的农户将其列为主渠道;排在第二位的是邻里亲朋之间的交流与传播,以此为主渠道的农户,占18.12%;排在第三位的是农资销售部门占13.21%;排在第四位的是电视录像,占10.78%;排在第五位的是农业科技人员,占7.73%。从调查数据看,农民期望和农民实际获取农业技术的渠道对比存在很大差距,这反映出基层农业技术推广机构在推广工作创新上仍有许多工作要做。

3.3 基层农业技术推广队伍供给与务农劳动者需求不匹配

随着工业化和城镇化的快速发展,农村老龄化、妇女化和低素质化等“三化”现象和老人、妇女和儿童等“三留守”问题更加突出,务农劳动者对农业新技术、新品种、新机具和新模式的接受吸纳能力减弱,而对其简约化、多样化、个性化和实用性提出了更高要求,这迫切需要基层农业技术推广队伍提升自身素质,创新推广服务方式,不仅要讲给农民听、教给农民学,还要做给农民看、带着农民干。与农民需求相比,在基层农业技术推广队伍供给上面临很多困难:一是按照2007年河北省规定“人员编制一律在现有编制总量内调剂解决”的要求[1],农业部门内部财政开支人员调剂不足的需要在县域内调剂。但因各县区相关部门各自强调部门重要性,调剂财政拨款的编制很难,加上农业部门待遇低,发展空间狭窄,人员进入农业部门积极性不高,因此在县内调剂难度大,人员落实困难。从目前到位的区域站技术人员看,主体部分从县级农业部门调剂,这部分人员多年没有在基层从事技术推广工作,动手能力较差;另外一部分是从乡镇调剂的,存在知识老化问题。二是农业技术推广法要求农技人员“具有中等以上有关专业学历,或者经县级以上人民政府有关部门主持的专业考核培训,达到相应的专业技术水平”。此标准是按照1993年情况确定的,现在看要求偏低;而后半句规定有很大的灵活性,难以控制。三是大量不具备从事农业技术推广素质的人员被录用,其中既有人情因素,又有政府机构改革因素。有些机构改革分流人员,有的难以通过其他渠道安置,就被安排到农业技术推广岗位。四是由于农业技术推广工作条件艰苦且待遇偏低,多数农业院校毕业生宁愿改行留在城市,也不愿到县乡基层单位工作。加之县乡经费普遍不足,推广人员缺乏接受培训和更新知识的机会,使得其实际业务水平难以提高。这就造成了基层农业技术推广队伍供给与务农劳动者需求之间的矛盾日益突出[2]。

3.4 基层农业技术推广体系缺乏政府长期稳定支持

当前,河北部分基层政府在农业技术推广投入方面陷于两难境地,既要贯彻执行农业技术推广法,加大本级财政对推广工作的投入力度,保障农技人员的工作和生活条件,又限于财政增长空间有限,不同程度地存在“有钱养兵,无钱打仗”的问题,技术推广必需的技术培训、检验检测、办公设备和交通工具更是难以配置。据调查,河北只有少数县财政给每个区域站2~3万元的工作经费,而绝大多数县没有工作经费,基层农技区域站多数只能靠经营性服务来弥补工作经费不足,长此以往又会走到“推广经营一块抓,事业企业混着办”的老路。不少地方政府领导对基层农业技术推广体系公益性职能认识不足,加之编制调剂和地方财政资金困难,导致基层农业技术推广体系缺乏政府长期稳定的支持和投入,在市场化与公益化之间反复和摇摆。实践表明,当粮食生产严重滑坡时,政府就会重视基层农业技术推广体系建设,稳定扩大农技队伍,但扩大队伍却不相应地增加财政投人,而是部分地靠开发创收等来维持基层农业技术推广事业的发展。当基层农业技术推广体系受到市场、财政等各种因素冲击时,政府就以商业化、“三权下放”、消减机构人员等方式勉强维持农业技术推广体系生存,这种政策上的摇摆给基层农业技术推广体系带来了严重影响[3]。

3.5 基层农业技术推广工作法律法规体系有待完善

随着农村经济社会全面发展,1993年颁布的《中华人民共和国农业技术推广法》(简称推广法)显得很不适应,技术推广工作受到一定影响。农业技术推广法中原则性规定多,在关键制度设计上缺乏监督制约机制,行政协调手段运用较多,依法处罚等手段运用较少;对有的违法行为没有设定行政处罚或者设定的行政处罚没有规定具体标准,造成执法无据或实际操作困难;当出现问题时,责任人应当在什么范围内追究责任以及如何追究都不明确,农业技术推广工作条件、生活条件监督落实难,基础设施等工作保障落实缺乏制约,问题出现过程中无人管,有时即使违反了规定,事后也很难追究,农业技术推广机构资产被平调、农技人员待遇不落实的成本很低;《推广法》中虽然规定:“各级人民政府通过财政拨款以及从农业发展基金中提取一定比例的资金的渠道,筹集农业技术推广专项资金,用于实施农业技术推广项目”,但因缺乏职责分明的资金使用具体流程和最低限额比例规定,致使这些专项资金部分或全部成为可有可无的弹性经费,法律的严肃性受到挑战。

4 加强基层农业技术推广体系建设的政策启示和建议

4.1 推行有效的农业技术推广服务方式

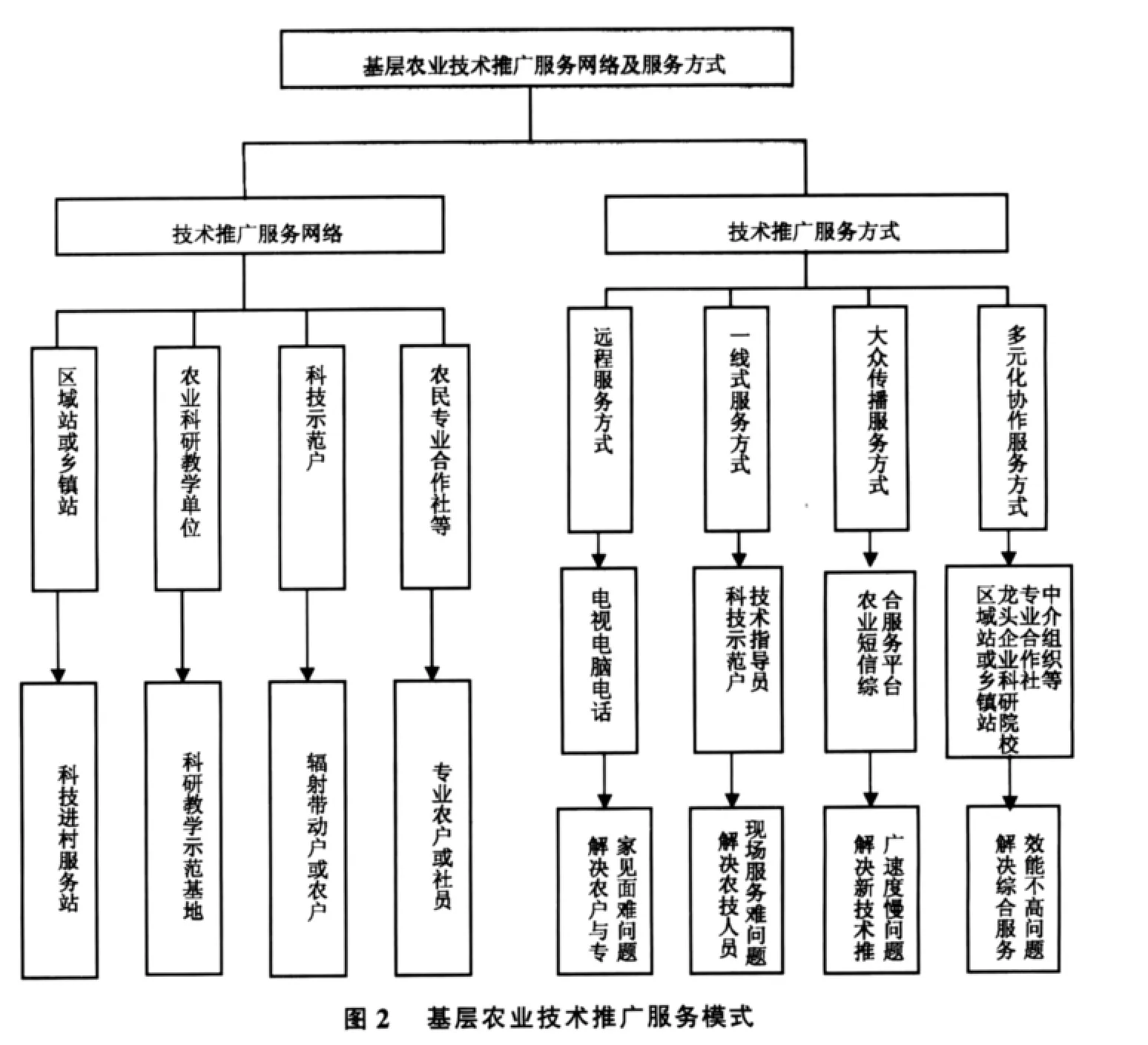

在推行创新推广服务方式中,应鼓励农业科研、教学部门、农民专业合作社、龙头企业等各方力量共同参与。一是推行远程服务方式,解决农户与专家见面难的问题。推广藁城市“三电合一”科技服务模式。该模式以县级农业科技服务大厅为龙头,以乡镇区域站服务厅为枢纽,以村级服务站为基础,整合电话、电脑、电视等媒介,建立电话咨询区、电脑查询区、科技影视放映区、新技术新品种展示区、科技书刊阅览区和检测化验区。利用“12316”智能自动应答热线,开通声讯与人工相结合的科技热线电话。利用专家远程诊断技术,解决农业专家与农户对话交流难的问题。二是推行“一线式”服务方式,解决科技人员现场服务难的问题。借鉴农业科技入户工程机制,开展科技人员包村联户示范活动,每县确定一名首席专家,选聘100名技术指导员,每名技术指导员指导10个科技示范户,针对农户个性化需求,开展一户一策指导,形成首席专家、技术指导员、科技示范户、辐射带动户相衔接的新型农业技术推广传播网络。三是推行大众传播服务方式,解决新技术推广速度慢的问题。完善短信综合服务平台,将时效性强、覆盖面大的农业政策、病虫防治、技术建议及时发送给科技示范户、农民专业合作社和种养大户等,解决政策宣传和技术传播中存在的“县级一大本、乡级一张纸、村级一句话、农民听不到”的老大难问题。四是推行多元化协作服务方式,解决综合服务效能不高的问题。充分发挥各类农业科技、教育和推广专家作用,开展新技术新品种新模式的试验、示范和推广。发挥基层农技推广区域站的技术信息优势,扶持发展农民专业合作社,引导帮助他们创建品牌,发展销售服务网络,促使形成上联市场、下联基地和农户的农业生产经营方式(见图2)。

4.2 创新基层农业技术推广体系运行机制

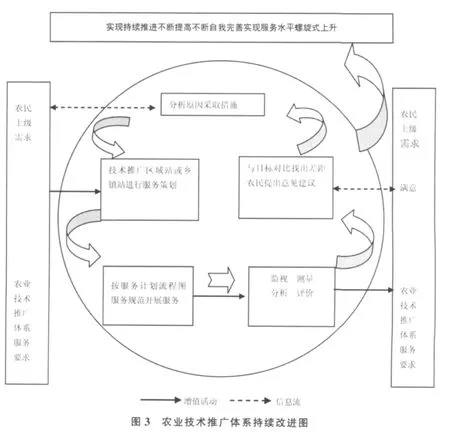

建立体系完整、职责明确、管理科学、制度健全、考评客观的运行机制,是基层农业技术推广体系保持生机和活力的关键。一是加强制度建设。基层农业技术推广机构应按照“每项工作有制度”的原则,强化内部管理,制定包村联户、财务管理、定期培训、人员管理、考勤考核等制度,并根据农技人员专业特长及工作职能进行分工,明确岗位责任,量化工作任务。二是健全考评机制。在考核推广机构时,应建立由县级农业部门、服务对象代表(如科技示范户、科技进村服务站、农民专业合作社等)、乡镇政府和村委会共同参与的综合考核激励小组。按照考核程序,通过调阅工作日志,向服务的乡村领导、科技示范户、农户代表发放评议卡或电话抽查,对农技人员日常检查和业务知识考试等方式,客观评价农技人员业绩和社会服务能力。三是建立循环管理模式。借鉴河北省鹿泉市机制创新的成功经验,引入ISO9000质量管理理念,建立一套能够使各项管理制度有效落实,使农技服务可持续改进的运行机制,即PDCA工作循环管理模式。PDCA是英文Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)、Action(总结处理)四个词第一个字母的缩写。其基本原理是,做任何事情一般都要经过计划、执行、检查、总结处理四个阶段。主要内容包括:制定服务质量方针和目标,做到一切工作有目标;制定具有可操作性的工作流程、服务规范和工作制度,做到一切工作有程序;制定切实可行的管理文件,做到一切控制有文件;推行“过程化”管理,做到一切程序有控制;建立可持续改进的管理体系,做到一切工作有改进。通过农业技术推广体系整体工作循环,每循环一周,解决一部分农民需求问题,并为下一步服务循环提出新的要求,从而实现推广服务质量的螺旋式上升。四是制定工作流程。对各项主要过程必须采取的作业技术、活动步骤及服务过程中每个农技人员承担职责、完成时间等以程序形式规定下来,形成各项业务工作流程图,制订月工作安排和周工作安排,记好工作日志,做到一切工作有安排、一切工作有记录。特别在全年工作运转、业务调查、主要技术服务、技术人员工作月历等方面,用细致的规范文件确定所有推广业务的流程和要求,使各项推广业务在可操作性上得到规范,在实施后也能得到适当控制和验证(见图3)。

4.3 建立公益性农业技术推广管理体制

2006年,国务院《关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见》(国发[2006]30号)出台后,河北省政府出台一系列推进基层农业技术推广体系改革与建设的配套政策措施,明确提出基层农业技术推广体系改革要建立以行业部门管理为主的管理体制,实行“县办县管”,乡级农业技术推广机构主推跨乡镇设置区域站模式[4]。2008年,河北省政府对全省167个县市区的农业技术推广体系改革实施方案进行了审核批复。为了实质性推进基层农业技术推广体系建设,2008—2010年河北省财政共拿出1亿元,重点扶持区域站或乡镇站购置仪器设备,改善工作条件。但由于河北是农业大省,地貌类型复杂多样,县级财政贫富不均,农户耕地少且分散,在推进基层农业技术推广体系改革与建设中存在着认识不到位、编制落实难、经费没保障、进展不平衡等问题。鉴于此,政府应加大推进力度,解决领导认识、编制调剂、经费保证等突出问题;对服务半径大、准予在乡镇设站的山区县,应切实保证培训和办公用地,并尽快将管理权限收归县级农业主管部门;建立区域站或乡镇站激励约束机制,采取优先评聘职称、上调或增加工资补贴等办法,鼓励农技人员到基层站工作;建立农技人员选拔聘任机制,采取公开招聘、竞聘上岗、择优聘用等方式,选拔专业技术人员进人农业技术推广队伍。加强基层农技区域站和乡镇站在岗人员知识更新培训,解决非专业人员顶编占岗问题,确保专业人员比例;明确基层农业技术推广机构的公益性定位,坚决把经营性服务从中剥离出去,避免出现职能错位问题。

4.4 完善基层农业技术推广经费保障政策

基层农业技术推广体系作为公益性服务机构,政府应在工资、福利和工作经费上提供充分保障,明确实现统收统支制度和全额拨款,取消差额拨款和自收自支。一是加强基层农业技术推广公共服务机构条件建设。遵循“国家和省级保基建、县乡两级保运转”的原则,建议发展改革部门尽早启动并扩大基层农业技术推广体系条件建设范围,提升基层农业技术推广机构的公共服务能力。二是健全农业技术推广预算制度。建立稳定的投入增长机制,确保农业技术推广服务投资强度有较大幅度提高,将国家财政对农业技术推广投入占农业总产值的比重逐步提高到0.5%以上;改变农业技术推广费用投入结构,调整事业费和项目费的比重以及事业费中人员费用和业务活动经费的分配比例,将政府农业技术推广事业费拨款中业务经费的份额保持在适当比例。三是完善农业技术推广投入方式。处理好公益性和市场化技术推广的关系,对事关稳定和粮食安全领域的公益性技术推广采取稳定支持,经费主要用于病虫害防控、农产品质量监测、农业资源和生态保护、技术培训和服务等公益性事业;对可通过市场方式推广的技术,采取市场竞争择优的方式,给予一定的经费补助,引导社会力量参与推广。四是国家财政设立农业技术推广专项事业费。在地方政府保障农技人员工资基础上,督促各地完善基层农技人员社会保障,通过转移支付方式对无法负担推广人员养老保险等人员经费和工作经费的县乡两级财政给予补助。

4.5 修改完善农业技术推广法律法规

建议尽早修改《中华人民共和国农业技术推广法》和地方法规。建议在修改后的农业技术推广法中,将农业技术推广体系分为国家公益性和社会商业性两类,把国家农业技术推广机构定性为公益性推广机构,使其公益性职能成为法定职能,从根本上减少人为因素对国家农业技术推广机构的干扰。建议明确实行县以下公益性农业技术推广机构垂直管理,县可结合实际在乡镇设立派出性的推广机构或向乡镇派驻国家农业技术员。应把推行农技人员职业资格制度、绩效考核制度纳入农业技术推广法,明确实行公益性岗位公开招聘、竞争上岗、职业资格制度和考核激励机制。建议在每个行政村配备1名农业技术员,并依据工作量给予适当补贴,补贴纳入财政转移支付。建议在农业技术推广法中明确提出,公益性农业技术推广机构指导、管理社会商业性农业技术推广机构。明确各级各部门具体责任,细化对违反规定的单位和个人的处罚措施,双向制约。建立基础服务设施和保障条件处置审批制度,规定下一级政府在变动或处置基础服务设施和保障条件时,必须向上级政府报告,并履行审批手续。

4.6 建立多元化农业技术推广体系

在构建多元化农业技术推广体系过程中,借鉴河北省成立农业专家咨询委员会和25个专家顾问组的做法,发挥好政府统筹作用,实现农业科研、教育、推广各方优势互补,实质性推进农科教协作、产学研结合。建议每年筛选一批重大农业科技成果推广项目,设立专项推广资金,支持农业科研、教育单位开展推广试点。加大对农民专业合作社的资金扶持力度和范围,在技术、基地规划认证、产销信息等方面给予支持,并选派基层农业技术推广机构的技术骨干长期派驻,为农民专业合作社提供专职技术服务。涉农企业、农业产业化组织、中介组织是最贴近农户的推广载体,在农业技术推广活动中起着桥梁和纽带作用,国家应给予优惠政策,鼓励其与农业技术推广机构、科研教育单位加强联合,通过建立政府协调机制,规避其组织推广行为的随意性和趋利性,引导扶持其发展壮大[5]。

[1]河北省机构编制委员会办公室等.关于基层公益性农业技术推广机构与市、县(市、区)种子管理和技术支持机构设置人员编制标准的指导意见(试行)[Z].冀机编办[2007]92 号.

[2]农业部农村经济研究中心课题组.我国农业技术推广体系调查与改革思路[J].中国农村经济,2005,(2):46-54.

[3]黄季焜,胡瑞法,智华勇.基层农业技术推广体系 30年改革与发展:政策评估和建议[J].农业技术经济,2009,(1):4-11.

[4]河北省人民政府.关于印发河北省基层农业技术推广体系改革工作方案的通知[Z].冀政[2006]110号.

[5]陈为京,李维生.加快建设多元化的农业技术推广体系[J].西北农林科技大学学报,2007,7(3):8-12.

(责任编辑 迟凤玲)

Establishment and Operational Mechanisms of Agricultural Technical Extension Systems at Grassroots

Zheng Hongwei1,2,Lv Yuehe2,Zhang Liang3,Wang Shuzhi2

(1.School of Management,Tianjin University,Tianjin 300072,China;2.Department of Agriculture of Hebei Provice,Shijiazhuang 050011,China;3.Hebei Agricultural University,Baoding 071001,China)

Based on a survey of rural households in Hebei province,this paper analyzes existing problems in the agricultural technical extension system at grassroots,concludes problems that result from an absence of a favorably interactive mechanism in the agricultural research,education and extension,poor innovation of the extension agency in the extension work,a big deviation between the supply of extension workforce and the demand of farmers,no long-term and steady governmental support for the extension system,and deficiencies in laws and regulations of extension work,and then gives such policy proposals as extensively applying effective modes of technical extension services,innovating the operational mechanism of the extension system,establishing a non-profit extension administration system,improving policies of extension spending guarantee,modifying and improving laws and regulations on agricultural technical extension,and setting up diversified systems of agricultural technical extension.

agricultural technical extension systems;service modes;operational mechanism;Hebei province

F324.3

A

河北省社会科学联合会“河北省基层农业技术推广体系构建及运行机制创新研究”课题(200901103)。

2010-07-21

郑红维(1966-),男,河北藁城人,研究员,天津大学管理学院博士研究生;研究方向:技术经济及管理。