塔里木盆地台盆区志留系油气钻探失利井原因分析

焦 姣, 庞雄奇, 庞 宏, 姜福杰, 李建华

( 1. 中国石油大学(北京)教育部石油与天然气成藏机理重点实验室,北京 102249; 2. 中国石油大学(北京)盆地与油藏研究中心,北京 102249 )

0 引言

塔里木盆地志留系油气资源具有丰富的开采价值[1-2].自1995年塔中11井首次获得工业油气流以来,至今已经在志留系地层成功钻得塔中11、塔中12、塔中117、塔中169、塔中122等油气井.目前,志留系勘探成功的工业油流井主要集中于塔中I号坡折带和塔中10井区附近,英南地区和塔北地区也有分布.近年来,在轮台凸起的西侧即英买34-35井区发现一系列高产工业油气井.这些成功井中以英买34井为首,在深度5 384~5 389 m处,获产油量220 m3/d、产气量12 804 m3/d,突破了探明志留系油气藏仅局限于塔中地区的范围束缚.同时,表明塔北地区也是勘探志留系油气藏的有利区域.

志留系成藏条件及后期构造变动极其复杂,志留系地层钻探井成功率仅有10%[3].共研究探井33口,其中工业油流井8口,低产井7口,失利井18口,反映对该区油气地质条件认识仍不清楚.因此,亟需开展钻探失利井原因分析,明确该层油气分布的主控因素,为下一步有利勘探部署提供指导.笔者运用油气功能要素组合-构造过程叠合-相势耦合控油气成藏模式,对台盆区钻探失利井原因进行分析.自2007年以来,诸多学者开始阐述“相势”控藏模式及多元复合-过程叠加成藏模式的理论意义,并应用这些模式预测有利目标区[4-10].虽然理论模式已经提出,但应用仅局限于预测有利勘探区带和目标,把3个成藏模式组合应用,分析钻探失利井原因,笔者尚属首次.

1 志留系地质概况

塔里木盆地位于中国西北部(见图1), 面积达56×104km2,是中国面积最大的内陆盆地.它经历多期生排烃,多期成藏与油气的调整、改造与破坏[11-13],是一个典型的叠合盆地[14-16].志留系作为塔里木盆地油气勘探的重要目的层系之一,面积广泛,达24.9×104km2,主要分布在北部拗陷、塔中低凸起、满加尔凹陷、阿瓦提凹陷[11].塔里木板块在志留纪为克拉通内拗陷,具有“两隆夹一拗”的地貌格局.志留系逐层向隆起区超覆,早海西运动使隆起进一步发展,致使志留系普遍遭受剥蚀,由北向南剥蚀量逐渐减小[17].层序地层及沉积相研究表明,稳定的构造格局、宽缓的地形特征、不同的物源条件,导致志留系形成一套以滨岸-潮坪为主的沉积体系,局部发育辫状三角洲、潮控三角洲[18-19].砂体厚度一般在几十米至几百米,横向延伸较为稳定.志留系沉积后虽遭受风化剥蚀,但随后泥盆系、石炭系厚层泥岩及膏盐层的广泛超覆,构成良好的区域盖层条件(见图2).

图2 叠合盆地功能要素组合控油气作用及其成藏模式

2 分析方法与原理

钻探失利井是针对志留系地层而言的,指钻遇该地层但未见油气流的探井.通过功能要素组合-构造过程叠合-相势耦合控油气成藏模式3种新方法分析钻探失利井的原因.

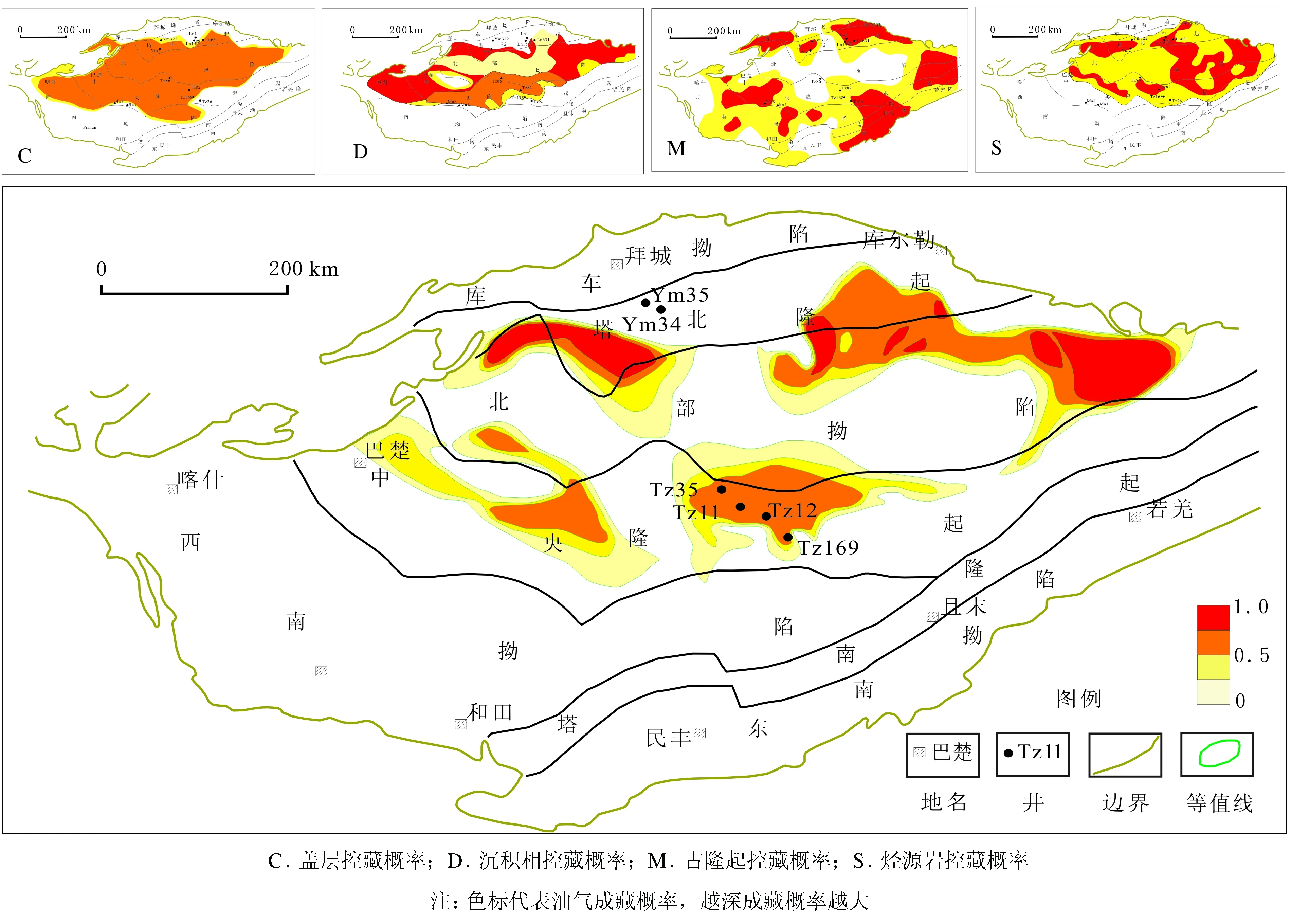

2.1 功能要素组合控油气分布模式

前人已对功能要素组合控油气成藏模式进行描述[4,9,20].功能要素是指控制油气的形成和分布,且能客观描述并定量表征油气资源的必不可缺的地质要素,包括烃源灶(S)、古隆起 (M)、沉积相 (D)和区域盖层 (C) 4个要素.烃源灶为形成油气藏提供物质基础;高孔渗的沉积相发育区有利于油气聚集;正向构造单元的形成和分布控制油气的运移方向和聚集区带;盖层为油气保存提供遮挡.C、D、M、S功能要素自上而下纵向有序组合控制油气聚集成藏的层位;平面叠加复合控制油气聚集成藏的范围;地史时期(T)联合作用控制油气富集成藏的时期,这种综合控藏作用称为功能要素组合控油气分布模式,用T-CDMS表示(见图2).统计分析表明,塔里木盆地台盆区发现的603个油气藏中,大于86%的油气藏符合纵向有序组合,大于92%的油气藏分布在平面叠加范围内,98%的油气藏形成于T-CDMS联合控藏期内.

塔里木盆地志留系目的层成藏分为3期:晚加里东-早海西期、晚海西-印支期和燕山-喜山期[17,21].在每一个成藏期内C、D、M、S功能要素相互叠合,控制单期有利成藏区的范围(见图3),即可得到有利的单期油气成藏区;将3个单期成藏区域预测图叠加复合即可得到塔里木盆地志留系多期成藏的最有利领域(见图4).

图3 志留系单期成藏要素控藏概率及有利成藏范围

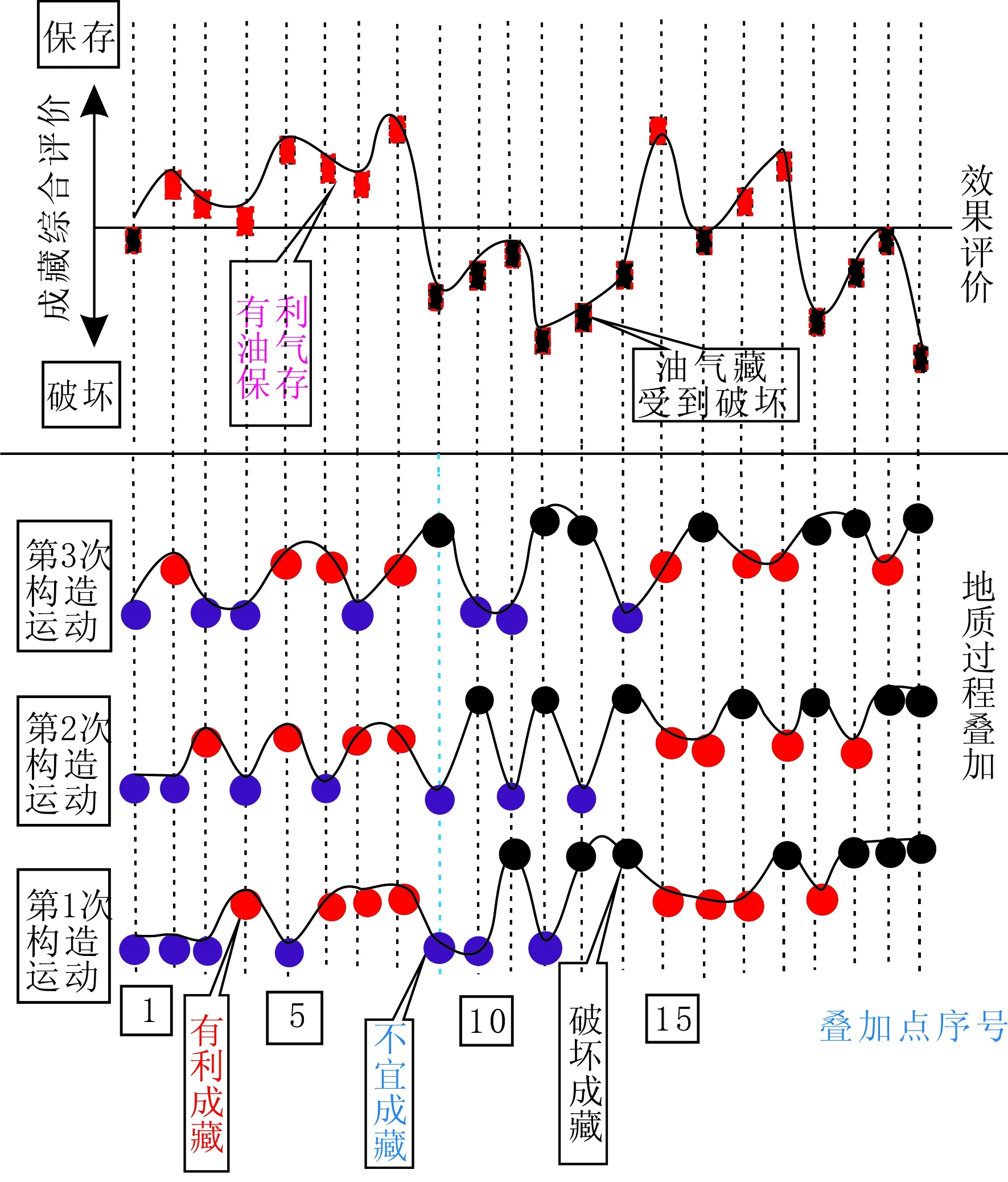

2.2 构造过程叠合控油气改造模式

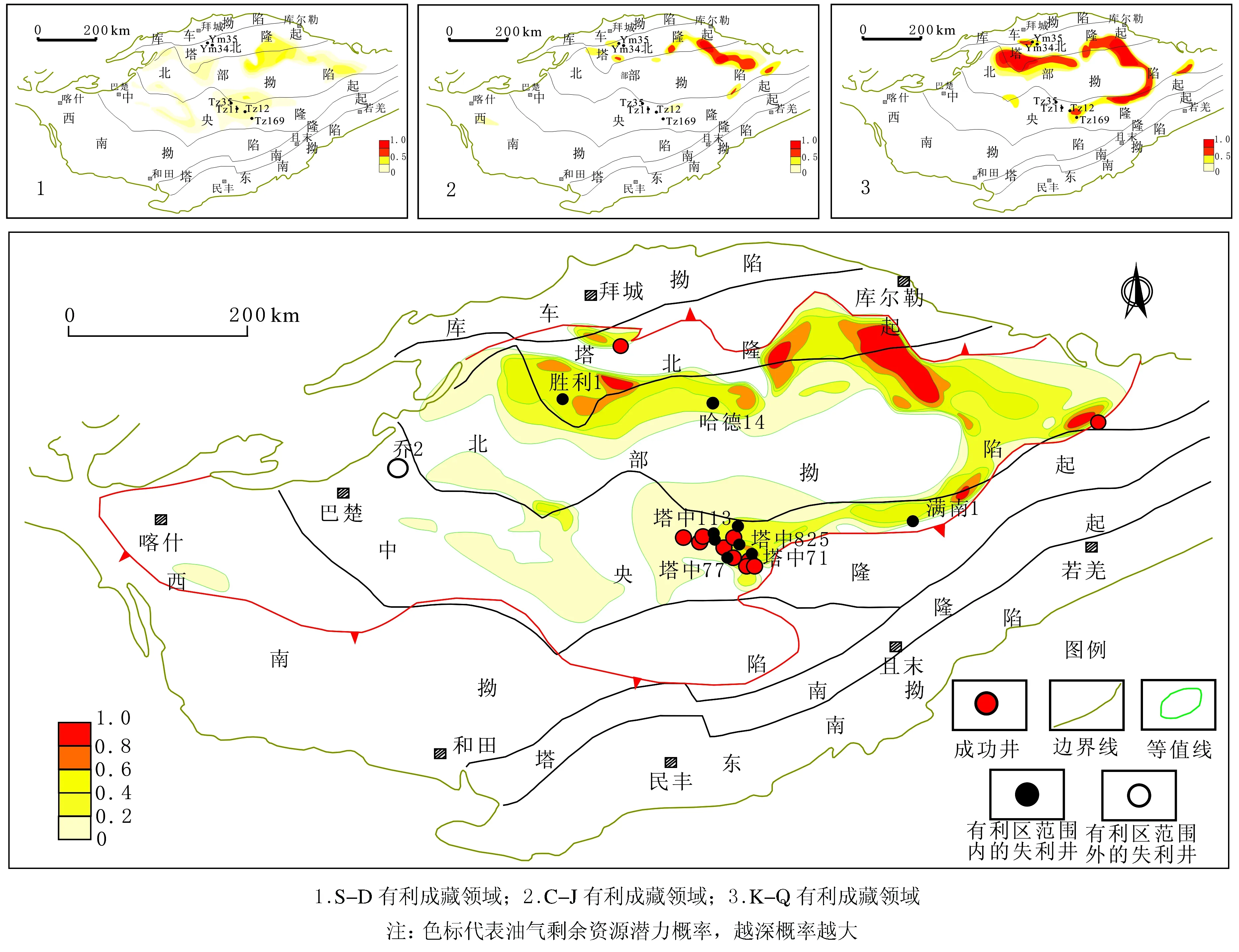

叠合盆地发生多期构造变动,它们对早期形成的油气藏发生调整、改造和破坏[4].构造过程叠加对油气藏的影响具有“强-强叠加破坏、强-弱叠加改造、弱-弱叠加保护”的基本特征(见图5),研究构造变动强度(k) 、构造变动次数(n) 、构造变动顺序(i) 和区域盖层封油性(kc)等要素的影响,建立构造变动破坏烃量定量评价模型[9-10].即在功能要素组合控油气模式预测成藏区的基础上,叠加后期改造的油气成藏保存概率,可以预测含油气盆地最有利的勘探区带[9].如志留系地层,经历三期成藏两期改造,在预测的第一期有利成藏区基础上叠加两期改造后的保存概率,即得到第一期过程叠加预测有利勘探区带(见图6);将得到的第一、二、三期的有利勘探区带叠加,得到最终的志留系有利勘探领域图(见图7).

2.3 晚期相势耦合控油气分布模式

勘探实践表明,晚期成藏是至关重要的[22-23].塔里木盆地的实例剖析表明,目前已发现储量的70%和油气藏个数的38%来自第三期或最后一期形成的油气藏.这说明晚期或最后一期的成藏作用和成藏条件对于预测当前圈闭的含油气性具有重要的意义.在考虑多期成藏作用和多期构造过程叠加改造作用后,圈闭的含油气性几乎取决于当前的地质条件,志留系油气藏的形成和分布受“相”和“流体势”双重要素的联合控制,宏观上控制油气藏的时空分布,微观上控制油气藏的含油气性变化,简称相势耦合控藏[5],且相势指数越高越有利于油气成藏(见图8).

图4 志留系目的层有利成藏领域预测及其与井位关系

图5 多期构造变动对油气藏的改造模式

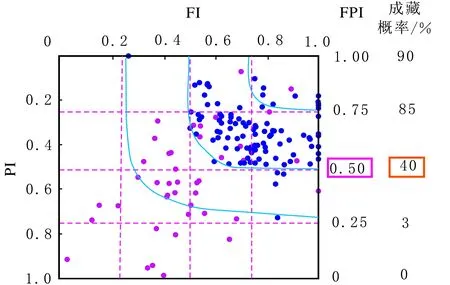

由于相控油气作用表现出相对高孔渗控藏的特点,势控油气作用表现出相对低势区控藏的特点,文中采用均一化指数的方法,建立相对优相指数(FI)和低势指数(PI).FI是储层孔隙度相对值的函数,FI值越高,储层的质量越好,越有利于油气聚集,其成藏概率越大.

FI=(φ/φmax+K/Kmax)/2,

(1)

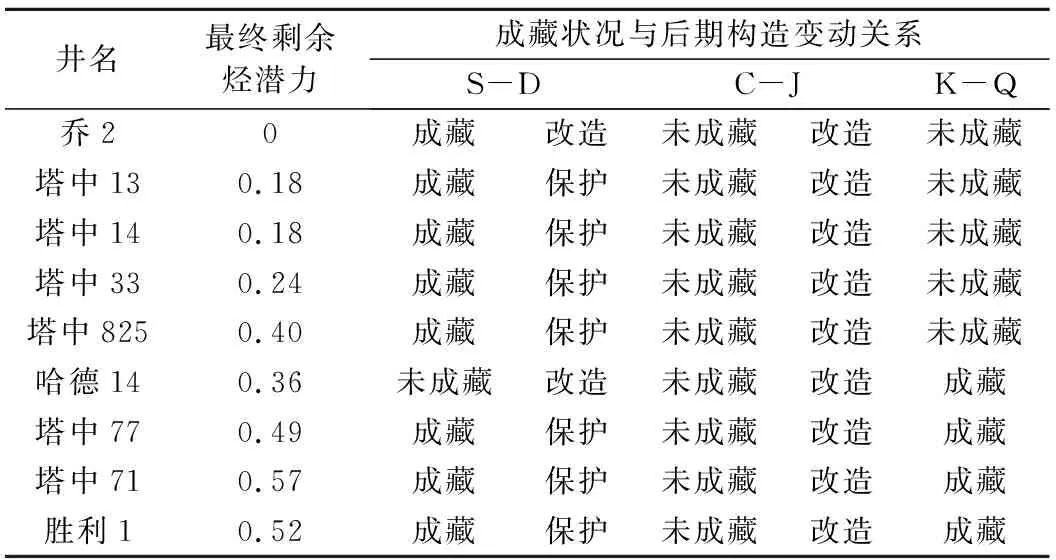

式中:FI为相对优相指数,0 利用相对位能指数(PFI)表征位能对油气成藏的控制作用,该指数具有相对性的概念,数值位于0~1内,数值越接近0,表明越靠近地表或位于局部构造高点,越有利于形成与背斜有关的构造油气藏;数值越接近1,表明越临近烃源灶,如果没有局部构造高点的存在,形成背斜油气藏的可能性非常小. 图6 志留系第一期叠加预测有利勘探区 图7 志留系成功井和失利井与构造过程叠加预测有利勘探区关系 , (2) 式中:PFI为相对位能指数;P为储层自身的位能;Pmin为源灶顶或底具有的位能;Pmax为地表具有的位能. 相势耦合指数表达式为 FPI=((FI2+(1-PI)2)/2)0.5, (3) 式中:FPI为相势耦合指数,0 图8 相势耦合控藏图 依据功能要素组合模式的方法和步骤,文中检验的15口成功井在预测的有利成藏区内,在选取的18口失利井中,其中有9口井在预测的有利成藏区外(见图4).9口井分别是满南1、方1、和4、古董2、古董3、羊屋2、哈德21、满西2及塔中79.分析9口井的油气成藏条件,研究各要素之间的组合情况,结果见表1.以满南1井为例,该井是9口井中缺少必备的成藏要素最多的井,失利原因主要是在晚加里东-早海西期成藏时塔中地区构造运动强烈,正向构造单元——古隆起(M)被破坏,缺少有利储层发育的沉积相(D)和保存油气的盖层(C);在晚海西-印支期成藏时该井缺少生成油气的烃源岩(S)、有利的油气储集体沉积相(D)和油气保存油气的盖层(C);喜山期成藏时与前一期状况相似,同时缺少S、D、C成藏必备条件.即满南1井因在每一个成藏过程中都缺少一个或多个功能要素而不能成藏,所以导致该井失利.其余8口井的失利原因见表1. 表1 失利井与各匹配要素关系 注:“√”为具备某一成藏要素;“×”为不具备该成藏要素. 通过功能要素组合模式分析后,还有9口失利井待分析.它们可能在早期形成了油气藏,但受到后期构造变动的调整、改造和破坏而失利. 志留系目的层多期成藏与多期构造过程叠合后预测的有利区相对剩余资源潜力分布见图7.剩余烃潜力是指油气资源在某一区域内被保存下来的概率的大小,因此剩余烃潜力越大油气被保存的概率越高.所有钻探成功井分布在有利区域之内.失利井为利用功能要素组合控油气分布模式不能分析失利原因的,需要用构造过程叠合控油气改造模式分析的.由图7可以看出:(1)乔2井在受到构造过程叠合后被排除在有利勘探区之外.乔2井在晚加里东-早海西期成藏,随后遭受两期构造破坏,使油气消失殆尽.(2)哈德14、塔中13、塔中14、塔中33、塔中71、塔中825、塔中77和胜利1井,虽然在构造过程叠合后仍处于预测的有利区范围内,但是其所处的相对剩余烃潜力较低,普遍低于0.57(见表2). 表2 失利井经历构造变动概况 由表2可以看出,塔中13、塔中14、塔中33、塔中825井仅在晚加里东-早海西期成藏,随后受早海西构造变动调整破坏.早海西期的构造运动对志留系影响很大.它导致塔里木盆地台盆区最广泛的地层抬升和剥蚀,剥蚀泥盆系地层和志留系地层,使志留系油气藏埋深变浅而接近地表,原始的古油藏遭受破坏,致使这些井剩余烃潜力较小(≤0.40).实际上,由于构造抬升,志留系油层被破坏严重,大多钻遇沥青.哈德14井在喜山期成藏,几乎未受到构造调整破坏,所以具有一定的剩余资源潜力.塔中77、塔中71和胜利1井在晚加里东-早海西期成藏,虽然受早海西运动的影响,但是在喜山期又经历成藏作用;因此剩余烃潜力相对较大. 志留系失利井在构造过程叠加预测后,虽然仅排除乔2井,但油气资源受到不同程度构造作用的影响和破坏. 研究功能要素组合控油气分布模式和构造过程叠合控油气改造模式分析后的8口失利井失利原因,包括塔中13、塔中14、塔中33、塔中71、塔中77、塔中825、哈德14和胜利1井.塔里木地区志留系已发现的油气藏和工业产油气井统计结果表明(见表3),成功油气井均分布在相势耦合指数FPI>0.5的范围内;失利井的FPI≤0.5,说明失利井分布在优相低势有利区域范围之外,所以不能形成工业油气流. 表3 志留系失利井相势耦合指数计算结果 (1) 分析塔里木盆地台盆区志留系目的层33口井发现:所有的成功井在预测的有利范围内,证明油气富集成藏理论的科学性、相关方法的可行性和有效性;所有的失利井能够根据油气功能要素组合-构造过程叠合-相势耦合理论分析原因. (2) 在3个失利井主要原因中,因功能要素不全或不能有效组合,导致失利井数有9口, 占失利井总数的50%;因相势条件不匹配,导致失利井数有8口,占失利井总数的44%;因构造过程叠合改造和破坏油气藏,导致失利井数有1口,占失利井总数的6%.

3 分析过程及结果

3.1 功能要素组合控油气分布模式

3.2 构造过程叠合控油气改造模式

3.3 晚期相势耦合控油气分布模式

4 结论