小学思品课旧大纲与新标准之比较研究

王青霄

(南京市拉萨路小学 本部,江苏 南京 210029)

一、研究背景与设计

思想品德课是我国基础教育小学阶段1—6年级的一门德育课程,从1981年开设,至今已经有20余年。其课程教学大纲开宗明义地指出:“思想品德课是比较系统地、直接地向小学生进行共产主义思想品德教育的一门课程,是我国学校教育社会主义性质的一个标志,是实施小学德育的重要途径,对引导学生从小逐步形成良好的思想品德和文明行为起着奠基作用。”[1]2000年启动的第八轮国家课程改革,将小学的《思想品德》和《社会》二门课程进行了整合,形成了1—2年级开设的 《品德与生活》、3—6年级开设的《品德与社会》。2002年4月《国家基础教育课程〈品德与生活〉、〈品德与社会〉课程标准》公布,实验教材正在编制,2002年9月开始进行区域性试点。思想品德课正在逐步退出小学的课程表。这一改变是基于以下的考虑:小学低年级(1—2年级)儿童学习的内容主要源自于儿童最基本的现实生活。这一时期儿童的心智发展并未进入到抽象或相对宏观的层面,儿童的大部分的活动围绕着其能够看得见、摸得着的周边生活进行,为此,在小学低年级开设《品德与生活》课程;随着儿童心智水平的进一步发展,到了中高年级,学生越来越多地接触到更为复杂的社会生活,社会活动也不断丰富,所以需要一门能指导他们社会生活的品德课,从而在《品德与生活》的基础上扩展深化而出了《品德与社会》课程。表面上看它们好像是二门课,其实是不可分割的整体。课程标准的颁布是小学教育课程的一次重大变革,它不是二门课程内容的简单叠加,而是根据小学生成长的不同阶段,从儿童的成长需要出发,构建符合儿童身心发展特点和素质教育精神的课程,是以儿童的现实生活为课程内容的主要源泉,旨在促进学生良好品德的形成和社会性发展,以培养现代社会主义合格公民为基本思想的一门综合课程。

本研究试图通过对我国义务教育小学阶段思想品德教学大纲和经过整合而成的 《品德与生活》、《品德与社会》课程标准的比较研究,明示两者差异,加强对新课程性质和功能的更深层次的认识。本研究主要考察新旧大纲在课程性质、课程理念、课程目标、内容取向、学习方式之间的差别,以期有助于广大的德育课老师对我国德育课程的研究和把握。

本文采用的研究方法是比较研究。本研究用以比较的材料是人民教育出版社1992年9月第一版的九年义务教育全日制小学思想品德教学大纲(以下简称教学大纲)与北京师范大学出版社2002年6月第一版的全日制义务教育《品德与生活课程标准》、《品德与社会课程标准》(以下简称《课程标准》)。

二、结果与分析

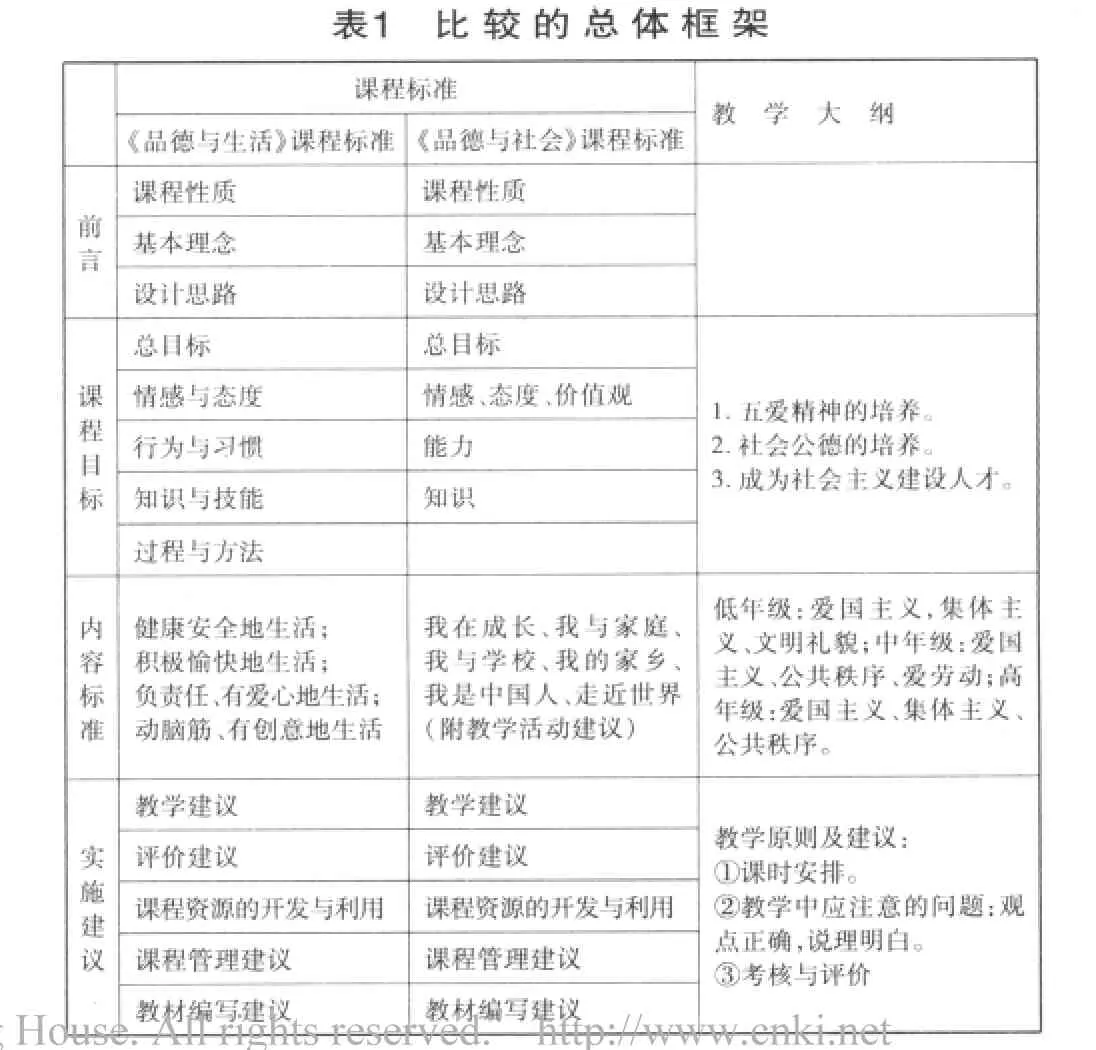

(一)总体结构比较

与以往的教学大纲相比较,课程标准在框架上表现出更全面的特点,反映的内容更加丰富,目标定位更加明确,建议部分更加完整。

教学大纲没有前言部分,对课程性质、基本理念、设计思路没有具体的表述,其内容渗透于教学目标、教学内容、教学原则之中。课程标准在前言之中,对课程性质、基本理念、设计思路有具体详细的表述。

教学大纲有教学目的,无目标说法。课程标准分为总目标,总目标之下又分别在情感与态度、行为与习惯、知识与技能、过程与方法、价值观等方面作了具体的表述。

教学大纲在内容的安排上,有九大部分内容,然后再按年级分别安排教学要点。《品德与生活》课程标准针对的是低年级学生,内容分四个生活方面。《品德与社会》课程标准针对的是中高年级学生,内容分为六个方面。课程标准的内容后面都附有具有可操作性的教学建议及方式。

教学大纲只有教学原则和实施建议,无评价标准。课程标准在实施建议中分为教学建议、评价建议、课程资源的开发与利用、课程管理建议、教材编写建议,见表1。

?

(二)二者差异

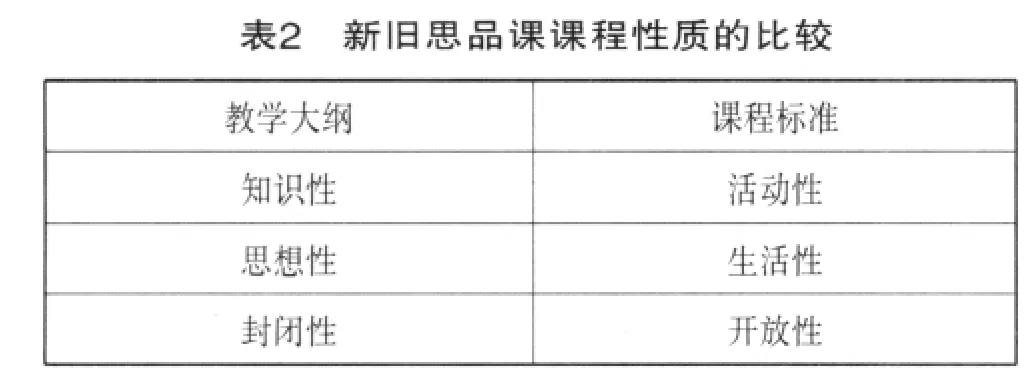

1.课程性质

教学大纲视德育课程为学科课程,课程标准视德育课程为综合课程。

教学大纲在对学生进行道德教育时,往往有成体系的德目、有鲜明的道德观点和成序列的具体的道德规范要求。例如进行五爱教育时,首先要求学生知道是哪五爱;在热爱劳动、艰苦奋斗的教育中,要求学生懂得幸福生活靠劳动创造,劳动光荣,懒惰可耻,要求学习劳动人民吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神,体现其思想性。把人类在日常生活、社会生活中所得出的道德经验加以提炼,变成一种道德观点,成为一种道德概念,然后讲授和解释这些观点概念,且主要是在课堂上完成德育教学的任务,体现其封闭性,注重对文本知识的掌握,又体现其知识性的特点。

课程标准注重学生的生活体验,较充分体现了生活性、开放性、活动性的特点。例如培养学生爱劳动就让他直接参与到劳动生活中去,体现其生活性,从具有料理自己生活的能到关心家庭、分担家务,教育的场所扩大到校外,再到尊重别人的劳动成果,让学生从自己的劳动中体会到快乐。对于学生道德的教育是一步一步层层推进,强调品德从实际的活动中生成。[4]新旧思品课课程性质的比较见表2。

?

2.课程理念

课程理念指明了课程的发展方向,课程目标、课程内容等都是以它为编写依据。教学大纲与课程标准基本理念差别见下表3。

?

通过以上对教学大纲与课程标准的比较,我们可以看出其中最大的差异在于行为主体的不同。教学大纲的行为主体是教师,是从教师的角度出发,基于这一理念,导致在具体的内容和要求中也多采用“使学生……”、“提高学生……”、“培养学生……”等陈述方式,造成儿童主体性缺失。课程标准的行为主体是学生,“引导”、“珍视”、“尊重”、“帮助”儿童,明确了教师“导”的作用和地位,体现了儿童的主体性。[3]

教学大纲强调的是教师对学生的教育,教师作为学生的榜样进行正面教育。注重学生对道德知识的掌握和考察。课程标准强调学生的感受,面向儿童的生活世界,联系儿童生活世界,以各种活动作为载体进行教学,注重生活教育。

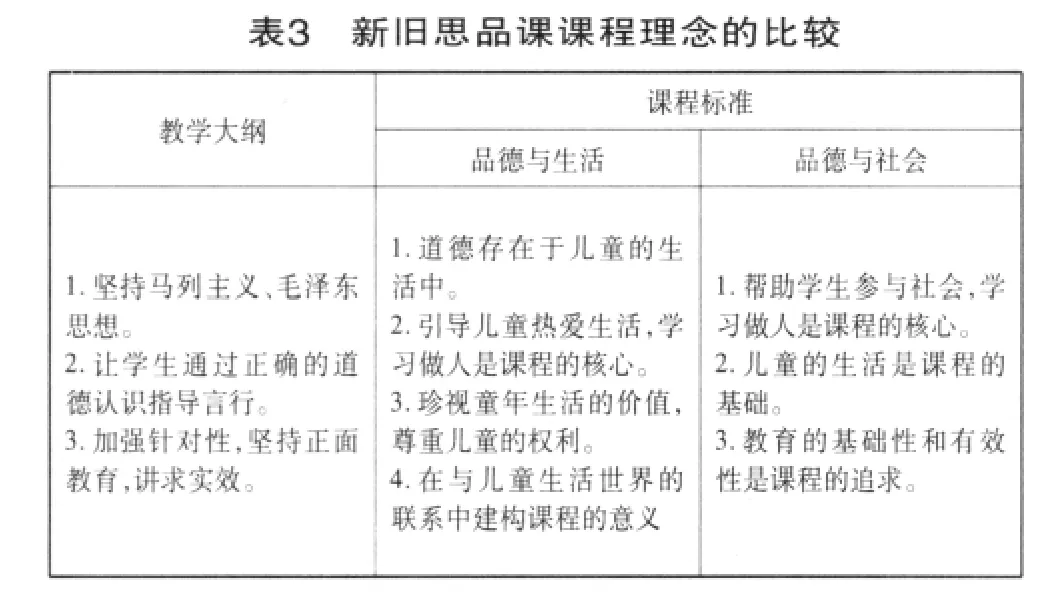

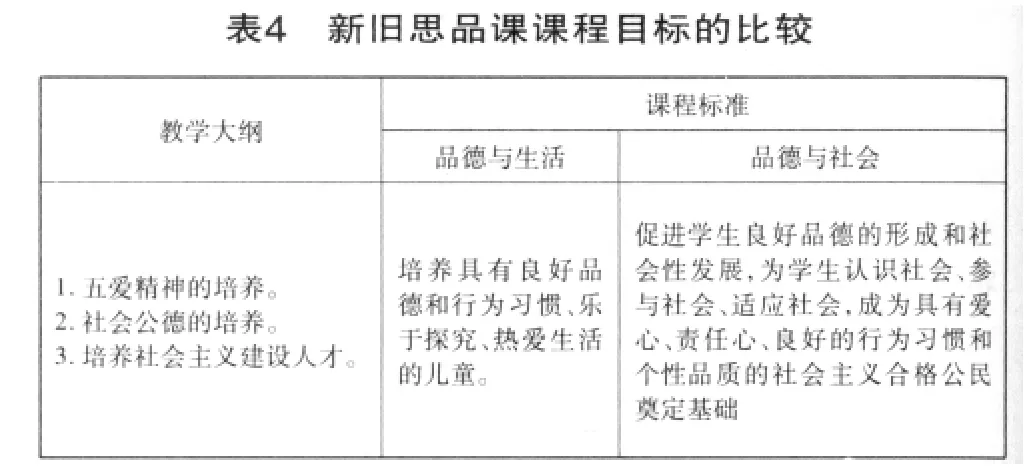

3.课程目标

课程目标是对特定教育活动和教育阶段的课程进行的价值和任务界定。[3]

在课程目标的价值取向上,教学大纲和课程标准存在较大的差异(见表4)。教学大纲的目标是单向性的,即完成对儿童知识的传授,完成“品德”的教学任务:五爱教育;养成基本的文明礼貌、遵守纪律等行为习惯;成为社会主义现代化建设的人才和劳动者。强调学生对道德观点的掌握。其价值目标体现在学生掌握文本知识的方面。

?

课程标准的目标具有多维性,其中《品德与生活》将“品德优良”、“乐于探究”、“热爱生活”三方面的目标加以整合,从四个层面:健康安全地生活;积极愉快地生活;负责任、有爱心地生活;动脑筋、有创意地生活来体现教育的价值目标。《品德与社会》课程则“旨在促进学生良好品德的形成和社会性发展,为学生认识社会、参与社会、适应社会,成为具有爱心、责任心、良好的行为习惯和个性品质的社会主义合格公民奠定基础”。[1]其价值目标具体体现在学生的行为能力、情感、态度、价值观、知识发展几个方面。

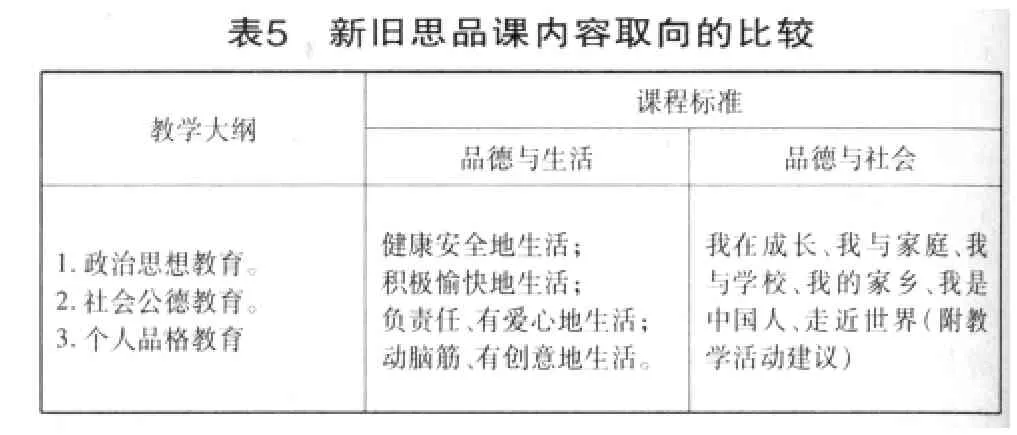

4.内容取向

教学大纲强调思想政治教育,课程标准强调生活教育,具有可操作性。

原来的教学大纲将内容分为九个范畴:热爱祖国的教育;热爱中国共产党的教育;热爱人民的教育;热爱集体的教育;文明礼貌、遵纪守法教育;努力学习、热爱科学的教育;热爱劳动、艰苦奋斗的教育;良好品格的教育;辩证唯物主义观点的启蒙教育。[3]在表5我们将其分为三大类。从中可以看出,政治思想教育占了较大的比例。课程标准中,《品德与生活》分为四个方面,每个方面的内容各有侧重,又相互贯通,浑然一体,在健康、安全的前提下,儿童的生活不但要充满乐趣与色彩,而且要富有责任感和创造力。[1]《品德与社会》在《品德与生活》内容的基础上,进一步扩展到学生与社会生活的各个方面,其中更具体到几个主题:人与自然环境、个人与群体、社会生活的规则和安全常识、历史和地理知识、和平与发展的关系、信息与科技、认同多元文化。这里几乎涵盖了21世纪人类社会最主要的一些内容。每个内容都有具体的具有可操作性的教学建议。与教学大纲相比,课程标准中最主要的内容包括以下几个方面。

?

(1)公民教育成为《品德与生活》、《品德与社会》的最基本、最重要的内容之一。

在我国,最早担负起公民教育重担的课程是社会课。我国曾在1924年根据当时教育部公布的 《学校系统改革方案》,在初级小学增设《社会》课程。1929年,又把原来的高级小学的历史、地理、公民、卫生合并为《社会》课程。1931—1949年,由于战乱不断,有的地方开设《社会》课程,有的地方开设历史、地理课程。我国的香港、澳门和台湾地区是开设《社会》课程较早的地区,其他省市的《社会》课程自20世纪80年代中期开始运作,90年代初才形成了由原国家教委统一编制的《社会教学大纲》,标志着《社会》课程建国后首次在大陆开设。1985年党中央颁发 《关于改革学校思想品德和政治理论课程教学的通知》,曾决定在初中开设公民课,并组织编写了公民教育教学大纲和教材,但由于种种原因,公民课课程计划未能如愿实施。

原教学大纲中没有明确提出公民教育的概念。那些属于公民教育范畴的内容,主要包括对国旗、国徽、版图、国歌、首都等国家标志的认识,激发民族自尊心、自信心、自豪感等爱国主义教育的内容。

在课程标准中也没有具体明确公民教育的概念,它的内容主要体现在三个层面。

①法制教育层面。法律对社会道德起着维持和保障的作用。随着我国法治化进程的加快,法律知识成为各级各类学校的必修课内容,表现在课程标准中,主要是让学生了解 《义务教育法》、《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等与少年儿童有关的法律法规,学习运用法律法规保护自己,意识到自己的权力,知道别人的权利,形成守法的意识。

②日常生活领域和公共生活领域层面,主要表现在群体活动中,通过班级民主参与管理的现实,培养学生现代民主意识;参加社区的公益活动;作为公民应具有的对社会的关心,对国土、国家历史、民族和文化的了解,等等。

③提高个人素质层面,注重学生的个性教育,全面发展,身心健康,试想一个身心都不健全的人怎么能成为合格的公民呢?一个合格的公民应当应付多变的社会,并做出理智的自我决定,能够对自己的行为负责任,并积极为社会作贡献。除了最基本的个人素质外,课程标准还特别提到了对多元文化的认同,“对不同民族和不同文化的创造持尊重和欣赏的态度”。这是在全球化的今天现代社会主义公民必备的。

(2)关注自然。

品德是人类处理自己与外部世界之间的关系时所体现出来的道德规范。而个体同外部的关系包括两大范畴:一是个体与所生活的社会的关系;二是个体与自然的关系。既然小学品德教育是对儿童进行处理其与外部世界关系时所应遵循的原则,那么就应该两方面的内容都具备。教学大纲则较少提到人与自然的关系,只提到了“保持环境卫生,爱护花草树木”,几乎缺失了自然。

课程标准明确提出了对自然的认识:“亲近自然,喜欢在大自然中活动,感受自然的美”、“探究自然现象,有初步的生态意识”、“了解曾经发生在我国的重大自然灾害,认识大自然有不可抗拒的一面”、“了解家乡生态环境,树立环保意识”、“初步了解环境恶化、人口急剧增长、资源匮乏是当今世界面临的共同问题,理解人与自然、人与人和谐共存的重要,认识到人类只有一个地球”……[1]把自然放到儿童身边,展现了人与自然的关系,自然对人类的影响,推行户外活动,让学生走近自然、关爱自然,内容较为丰富。

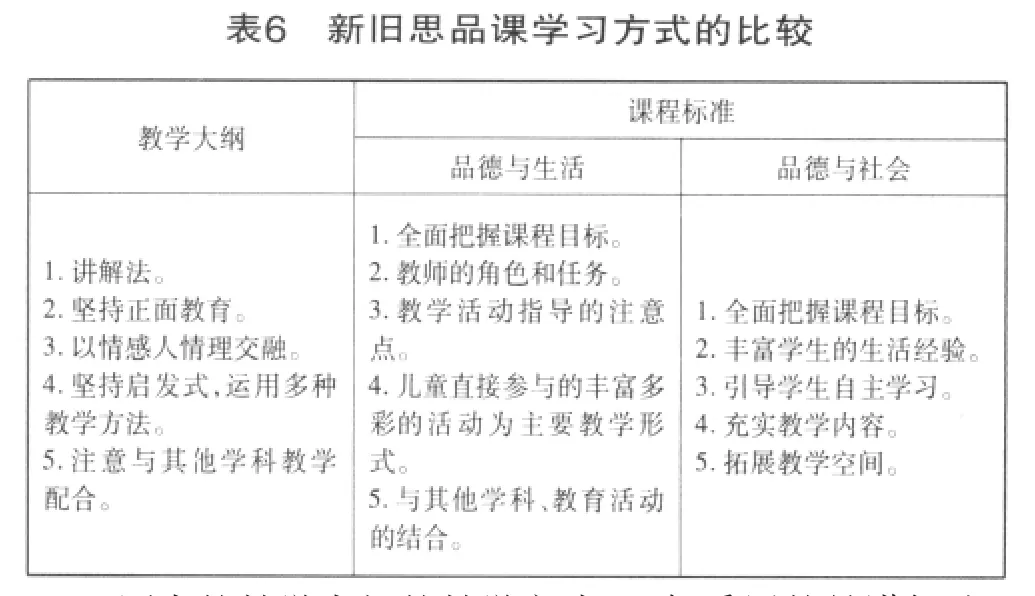

5.学习方式

教学大纲强调知识技能的传授,课程标准强调在综合活动中学习。

?

原来的教学大纲的教学方式,一般采用的是讲解法,即老师讲授,学生听受,是一种单向的灌输模式,教学强调:观点正确,说理明白,坚持正面教育使学生信服。教师是讲师,学生学习方式较为单一,一般为课堂学习,不太重视学生的个人认识、个性体验和感受,具有典型的计划性课堂特点。其直接结果是老师成为课堂的主宰,学生则处于较被动的学习地位。

课程标准在教学建议中明确提出了综合活动课,即主要通过儿童的讨论、资料收集、现场调查、情境模拟与角色表演、操作性与实践性活动、教学游戏、参观访问、欣赏等丰富多彩的活动来完成课程实施。教学活动从学生的角度出发,学生是行为的主体,强调生成性学习,构建生成性课堂。学生不再是单纯靠听讲来学习,而更多的是通过实际参与活动,动手动脑,从活动中获得真切的感受和亲身体验,积累直接经验,从而获得对自我、对他人、对自然、对社会、对世界的认识和理解。课程标准的课堂更加灵活多变,老师不再是“讲师”,而成为“导师”——指导儿童的活动,并不断从中收获学生制造的惊喜,活动成为教与学共同的中介,成为促进师生共进共长的桥梁。

三、结论

(一)课程标准对教学大纲的继承之处

任何一个教学大纲都是特定时期的产物,有其侧重之处,也有其忽略之处,我们不能将其全盘否定。通过以上比较,我们可以看出,课程标准并没有完全摒弃对道德知识的学习,例如爱国主义教育、伦理教育等。虽然并不是所有的道德行为都起源于对道德的认知,由知也不一定能导向行,但并不是说知不重要。没有对道德的认知,道德行为是不能长久的。在道德教育中,将有关道德的知识系统组织化,可以让学生加强对道德内容的认识,在头脑中建立一定逻辑顺序的道德体系,有利于学生对道德行为的判断。

再者不可能所有的道德行为都能由学生在生活中生成,所以必须有一定的道德内容体系来帮助学生认识。我国是一个有着上下五千年历史的古老国家,在漫长的历史中,创造出博大精深、影响深远的中华民族文化,其中包括传统的伦理道德。这种传统道德对中华民族的发展,虽然有一定的消极影响,而且这种影响至今仍不可低估,但不可否认也有积极的作用。因此,我们对它要批判地继承,吸收其精华、剔除其糟粕,推陈出新,古为今用。热爱祖国、艰苦奋斗、自强不息、勇敢进取、勤劳节俭、克己奉公、诚实守信、谦虚谨慎、孝敬父母、尊老爱幼等都是我国的优良道德传统,有必要让其成为我们道德教育的内容。这样思想品德教育才能既具有时代的特点,又具有民族的特色。

(二)课程标准对教学大纲的超越之处

新中国成立以来我国一直沿用教学大纲的形式。教学大纲较多以学科体系为中心来表述本学科要求的知识与技能,教学要求的表述方式比较笼统和单一,往往限于 “初步了解”、“理解”、“掌握”、“运用” 等抽象的描述,对有关内容应学到什么程度缺乏明确的指导,对各知识点的表述却十分清楚、具体,占的比例也较大,造成德育课程关注知识技能的学习,忽视学习过程、学习方法、情感态度等的培养。与过去的教学大纲相比,现行的课程标准则主要是对学生经过某一学段之后的学习结果的行为描述,而不是对教学内容特别是知识点和单项技能的具体规定,不仅仅是知识与技能方面的要求,而是根据课程计划来确定学生预期的学习结果。课程标准主要规定所有学生在老师的帮助或在自己的努力下都能达到的要求,是面向全体学生的基本要求,而非最高要求。根据《基础教育课程改革纲要》,我国义务教育课程是面向每一个少年儿童的课程,是为每个人的终身发展打基础的课程,是让每个学生能通过他们的努力掌握的内容,而不是为培养专家的课程,更不是为淘汰学生的课程。这是基础教育课程改革的一个基本出发点。所以课程标准设置也更符合国家对基础教育课程的基本规范和质量要求。

马克思认为道德起源于人类的生产劳动。通过以上比较,我们更加明确道德存在于生活之中,所以品德教育要回归生活,正如杜威据说:“学校必须呈现现在的生活,即对于儿童来说是真实而生气勃勃的生活。”儿童的现实生活对其品德形成和社会性发展具有特殊的价值,儿时的生活经验会给人的一生带来深远的影响。因此,课程要关注儿童的现实生活,教育的内容和形式都要贴近儿童的生活,反映儿童的需要。要让学生从自己的世界出发,用自己的眼睛观察社会,用自己的心灵感受社会,用自己的方式研究社会。这样联系儿童现实生活的德育才会有针对性,才是有效的。必须克服脱离生活实际、说教式的教育方式。

教育的成功在于被教育者的认同,只有通过自觉性的学习体验,才能选择和培植个人的生活信念。教育的着眼点在于激发。以公民教育为例:课程标准中没有将关于公民教育的内容抽象提炼成概念或是学科知识,而是融合于学生亲身参与的社会活动中,再由老师引导和帮助学生理解什么是公民身份,什么是公民行为,建立正确的公民观,培养公民的社会责任感,从自己的身边开始建立民主环境,形成公正的社会态度、安全的生活准则、文明的行为习惯、健全的人格和准确的判断能力等公民道德信念。这种教学的实施方式本质是学生主体性发展的体现,儿童主体性的发展是以活动为中介的,儿童又是在活动中形成主体性、在活动中表现主体性的,只有具有了主体意识,才能培植公民意识。

四、在超越的同时可能产生的新问题

新课程标准在对老大纲超越的同时,不能不注意到,它的理念很新,让我们看到了一个全新的德育课程。但从具体的实施上来说,对教师的要求提高了,教师面对全班几十个学生,几十个具有不同生活背景的学生该怎样进行教学呢?用一个什么内容标准教学呢?

另外,我们在教育中不能不注意到,我们在进行教育的时候结合了学生的实际生活,但是不同的学生所处家庭环境不同,社会环境不同,形成的性格也不同。同时学生又处于极易受外界环境影响的年龄阶段,根据建构主义理论,个体认知新事物往往是建立在原有的认知基础之上。那么由于学生的个体生活状况的差异,学生从生活中进行生成性学习所得到的知识肯定是有差异的,那么我们用一个什么样的评价标准去评价他的道德行为呢?是否我们现行的评价标准有失公平,违背了生成性课堂的初衷呢?评价体系的不完善,课程标准的制定即无任何意义。

[1]中华人民共和国教育部制订.全日制义务教育·品德与生活课程标准、品德与社会课程标准(实验稿).北京师范大学出版社,2002.

[2]中华人民共和国教育委员会制订.思想品德教学大纲(试用),1992,9.

[3]钟启泉.基础教育课程改革纲要解读.华东师范大学出版社,2001.

[4]鲁洁.回归生活——“品德与生活”“品德与社会”课程与教材探寻.课程·教材·教法,2003年第9期.

[5]陈光金.《品德与社会》课程的性质研究.中小学教材教学,2003,1.

[6]钟启泉,崔允郭,张华主编.为了中华民族的复兴.华东师范大学出版社,2001.

[7][美]霍尔·戴维斯著.陆有铨,魏贤超译.道德教育的理论与实践.浙江教育出版社,2001.

[8]施良方.课程理论——课程的基础、原理与问题.教育科学出版社,2001.

[9]林斯坦.论现代德育的策略——隐蔽德育意图.教育评论,2001,(5).

[10]华东师范大学教授李季湄.融于《品德与生活》的“四观”.中国教育报,2002-9-10,第3版.

[11]刘建效.关于品德与生活、品德与社会课程实施的思考.人民教育,2003,(19).

——依托《课程标准》的二轮复习策略

——上海老年大学教学大纲建设实践探索

——老年大学教学大纲实践与探索