高校毕业生职业期望的满足对离职倾向的影响作用研究

李祥飞,张再生

(天津大学管理与经济学部,天津300072)

在当前知识经济的时代,人才成为企业生存和发展的决定性资源。高校毕业生作为主要人才资源对企业的持续发展有着至关重要的作用。对于新入职的毕业生来说,新进入组织时对组织文化和工作环境产生的陌生感与其对自我的高期望往往使其认知产生冲突,当矛盾发展到一定阶段时,工作懈怠、缺乏组织忠诚感和高离职率等现象就接踵而至。本文以入职的高校毕业生为研究对象,探索其频繁离职的影响因素,从而为个人的职业生涯规划和发展提供相应的指导,对学校、用人单位的人力资源管理提供相应的借鉴。

一、理论背景及研究假设

1.职业期望的满足对离职倾向的影响

职业期望,是个体对某种职业的向往和追求,是个体对待未来职业的一种态度和信念。具体地说,人的职业期望主要包括保健因素(如工资收入、福利待遇、工作条件和工作环境等)、声望地位因素(如工作的社会地位、社会价值和在社会上的声誉、工作单位的知名度等)和发展因素(如在工作中个人的能力、特长、抱负能够得到施展等)[1]。职业期望的满足与否决定了员工对自己工作是否满意,从而间接影响其离职倾向的强烈程度。借鉴Herzbery的双因素理论,本文将职业期望的满足划分为两大类:“保健型期望的满足”和“激励型期望的满足”。

Porter和Steers(1973)的观点认为,“离职倾向”是当员工经历了工作不满意之后的下一个退缩行为[2]。Mobley(1977)认为,离职倾向的产生是员工实现离职行为前的最后环节,离职倾向与员工离职行为的相关性非常显著[3]。离职倾向实际上是工作不满意、离职念头、寻找其他工作倾向与找到其他工作可能性等行为表现的总和[4]。目前学者们对于离职倾向的研究主要集中在探究离职倾向的前因变量,其中两个最主要的前因变量是工作满意度和组织承诺[5]。对于职业期望与离职倾向之间关系的研究尚少。

Arnold和Feldman(1982)提出,员工对工作的满意主要包括对薪酬福利、领导作风、职位晋升、工作环境、工作团体等因素的满意[6]。从一定程度上来说,员工对职业期望的满足可以等同于对现有工作的满意。从现有文献来看,员工的工作满意度对员工的离职倾向具有很好的解释能力,主要研究结论表明:工作满意度与离职倾向显著负相关[7]。基于此,提出如下研究假设。

假设1:保健型职业期望的满足程度对离职倾向具有显著负向影响。

假设1a:物质生活的满足程度对离职倾向具有显著负向影响。

假设1b:工作舒适的满足程度对离职倾向具有显著负向影响。

假设2:激励型职业期望的满足程度对离职倾向具有显著负向影响。

假设2a:职业发展的满足程度对离职倾向具有显著负向影响。

假设2b:声誉名望的满足程度对离职倾向具有显著负向影响。

2.职业生涯教育的调节作用

Parsons的特性因素理论认为:每个人都有自己独特的人格和能力特征,这种特征是与社会的某种职业相联系的。个人应该在充分了解自己个人特征和相关职业要求的基础上,借助于职业指导理论来寻求适合自己特点的职业,从而实现自身与职业之间的合理匹配[8]。

Chang(1999)认为,个人-组织匹配度高的员工的职业期望得到满足后往往会产生更强烈的动机[9]。Aryee和Tan(1992)认为,个人-组织匹配度高的员工往往非常注重更高层次的需求,他们珍惜自己的职业发展机会,因而变得不愿意离开他们现有的职业[10]。同时,相比于职业生涯教育程度低的员工来说,接受过较好职业生涯教育的员工对其职业有更长远的展望和规划,对眼前的较低层次的需求看得相对较轻,在面对压力和困境时会更清醒和冷静。现有的职业指导理论认为:职业生涯教育可以指导和帮助个人实现其职业选择与职业期望的匹配,从而可以间接影响职业期望满足对离职倾向的作用。基于以上分析,提出假设如下。

假设3:职业生涯教育对职业期望的满足程度与离职倾向的关系起到调节作用,随着员工职业生涯教育程度的提高,保健型职业期望的满足程度对离职倾向的影响作用减弱,激励型职业期望的满足程度对离职倾向影响作用增强。

假设3a:职业生涯教育对物质生活的满足程度与离职倾向的关系起到了调节作用。

假设3b:职业生涯教育对工作舒适的满足程度与离职倾向的关系起到了调节作用。

假设3c:职业生涯教育对职业发展的满足程度与离职倾向的关系起到了调节作用。

假设3d:职业生涯教育对声誉名望的满足程度与离职倾向的关系起到了调节作用。

3.离职频率的调节作用

对于离职,主要有广义和狭义两种定义。广义上来说,离职就是“个体作为组织成员状态的改变”,也就是我们通常所说的“员工流动”;狭义上则是“一个人中断他与之前从中领取货币性报酬的企业之间关系的过程”。这一概念表明离职的本质是员工与组织雇佣关系的中断。本文对离职频率的研究是基于狭义离职定义上的。离职频率即在固定时间内离职的次数。

Ginzburg的职业发展理论认为:职业选择是一个过程,个人必须在影响择业的主要因素和现实机会之间取得平衡点。对于个人而言,离职是很正常的,然而,过于频繁的离职说明个人对于自己的职业缺乏长远规划,入职和离职都过于草率。孙东生(2005)提出,现实生活中的人是按照“惯例”来进行思考和行动的,因而其行为也往往是惯例化的[11]。因此,相对于工作较稳定的员工来说,习惯于借助离职来解决职业矛盾的员工往往具有再次借助于离职来解决问题的惯性。Judge和Watanabe(1995)发现,那些过去离职比较频繁的员工未来离职的可能性更大[12]。基于以上分析,提出假设如下。

假设4:离职频率对职业期望的满足程度与离职倾向的关系起到调节作用,随着员工离职频率程度的提高,保健型职业期望的满足程度和激励型职业期望的满足程度对离职倾向的影响越强烈。

假设4a:离职频率对物质生活的满足程度与离职倾向的关系起到了调节作用。

假设4b:离职频率对工作舒适的满足程度与离职倾向的关系起到了调节作用。

假设4c:离职频率对职业发展的满足程度与离职倾向的关系起到了调节作用。

假设4d:离职频率对声誉名望的满足程度与离职倾向的关系起到了调节作用。

基于以上理论的分析和提出的相关假设,本文的主要研究思路和职业期望满足对离职倾向影响作用模型如下图1所示。

图1 职业期望满足对离职倾向影响作用模型

二、数据资料与度量

1.数据资料与样本特征

本文采用2010年国家社会科学基金项目“高校毕业生就业稳定性及就业促进机制研究”和教育部人文社科项目“大学生向职场过渡的机制及其公共政策支持系统研究”的调查数据。本研究以在北京、天津、山东、河南、江苏、福建等地就业的高校毕业生为调查对象。问卷主要由调查对象所在的人事部门发放,包括纸质和电子版本,共发放2 400份,回收1 800份,回收率75%,其中有效问卷1 500份,有效问卷率达83.3%。

本研究的调查对象性别构成为:男性766人,女性732人。在年龄构成上,样本的年龄大致呈正态分布,以24~30岁居多,占总体调查者的52.6%,表现出高校毕业生就业队伍相对年轻化的特点。在婚姻状况方面,被试样本中未婚者60.2%,已婚者39.8%。被试者中毕业于普通本科院校的最多占到总体的46.0%,其余依次为高职高专院校26.4%、211重点院校和985重点院校27.6%。在学历比例上,样本以本科生为主,占总体的52.2%,其次为大专生29.2%、硕士研究生14.7%、博士研究生3.9%。

2.问卷设计及变量测量

本研究所用到的量表由4部分组成。1)职业期望满足的测量借鉴了凌文辁,方俐洛,白利刚(1999)的职业价值量表[1],由20个量表的项目组成。在对问卷进行探索性因子分析基础上,保留了17个问题项,将其划分为两大类:保健型职业期望满足和激励性职业期望满足。保健型职业期望满足包含2个因子,“物质生活满足”和“工作舒适满足”;激励性职业期望满足包含2个因子,“职业发展满足”和“名誉声望满足”。为了便于分析,将这4个因子简称为“物质生活”、“工作舒适”、“职业发展”和“声誉名望”。2)职业生涯教育量表借鉴了国内学者龙立荣(2002)编制的量表[13],并对其进行了相应的调整。量表包括4部分,“在校期间的职业生涯教育程度”、“在工作单位接受的职业生涯教育程度”、“对自己的职业发展规划程度”、“制订切实措施实现职业理想的程度”。3)离职频率采用固定时间内离职次数的多少来测定,借鉴分量等级量表,将在2年内离职5次及以上的取5,其他的离职4次的取值为4,离职3次的取值为3,离职1~2次的取值2,离职0次的取值1。4)离职倾向的测量借鉴了Griffeth(1979)等人开发的量表[14],并加以修改,共包含4个问题项。5)为了控制其他变量对研究带来的影响,本文加入了4个控制变量,分别是年龄、学历、毕业年限和平均月收入。这4个控制变量均为五分类的量表。取值从“1”到“5”依次增加。

为保证研究中量表的信度和效度具有较高标准,我们随机抽取了200名样本进行了预调查,同时就量表的题项与相关抽样调查者以及专家学者进行了深度访谈,运用SPSS18.0软件进行分析后,去掉Item-to-Total相关系数低于0.6的问题项,去掉CFA后的因子负荷低于0.65的和交叉载荷高于0.5的问题项,最后根据预调查分析的结果对相关题项进行了调整和修改,使所有问题项均能较好地反映所测变量。

3.信度与效度分析

各个量表的Cronbach's α的值均大于0.7的可接受标准,表明文中所用的量表均具有较好的信度。对总体测量模型进行CFA分析,问卷总体的KMO值为0.85,并通过了Barlett's球形检验(P<0.001),表明该模型适合做因子分析。各项量表的特征值均大于1,方差累计解释度为70.23%,所有因子载荷系数均大于0.65,并且所有测量题项的载荷因子的t值均显著(P<0.01)。因此,各量表具有良好的效度。

三、数据分析

1.各变量对离职倾向的影响作用分析

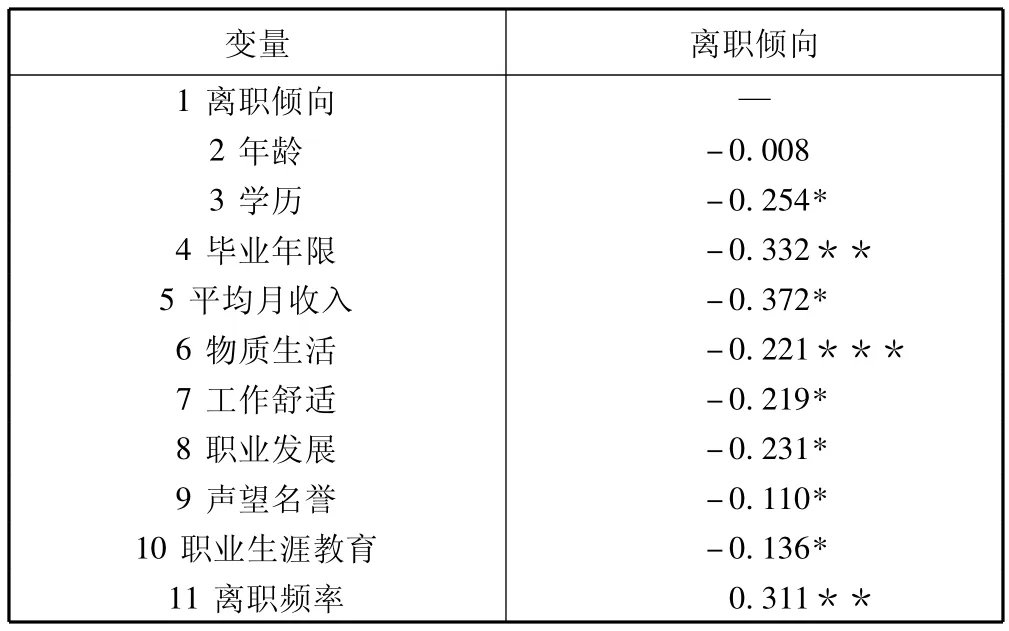

本研究运用Spss18.0软件进行数据分析,对职业期望各维度、离职频率、控制变量、职业生涯教育以及离职倾向进行了交互相关分析,着重分析了各变量与离职倾向之间是否存在相关关系,结果如表1所示。

由表1的结果可以发现,离职倾向与学历、毕业年限、平均月收入、物质生活、职业期望和离职频率之间均具有显著的相关关系。在此相关分析的基础上,我们将离职倾向作为因变量,其他变量作为自变量进行回归分析,结果如表2所示。

表1 变量与离职倾向的相关分析

在保健型职业期望对离职倾向的回归分析中,可以发现,模型1中控制变量里面年龄、工作年限对离职倾向具有显著的负向作用。而学历对离职倾向有显著的正向作用,这说明学历越高的人具有更高的离职倾向。模型2中,加入了物质生活和工作舒适,可以看出物质生活与工作舒适对离职倾向具有显著的负向影响。模型3中加入了职业生涯教育,发现职业生涯教育对离职倾向具有显著的负向作用。模型4中加入了离职频率,其中离职频率对离职倾向具有显著的正向作用。

表2 职业期望对离职倾向的回归分析结果

在激励型职业期望对离职倾向的回归分析中,为了方便进行比较,该回归分析中的模型1与保健型职业期望对离职倾向的回归分析中的模型1为同一个模型。其中的模型5中加入了职业发展和声誉名望两个因变量,结果表明职业发展与声誉名望对离职倾向具有显著的负向作用。模型6中加入了职业生涯教育,发现职业生涯教育同样对离职倾向具有显著的负向作用,模型6的拟合比模型5更好。模型7加入了离职频率,同样发现离职频率对离职倾向有显著的正向作用,模型7的拟合比模型5更好。

2.职业生涯教育和离职频率对职业期望与离职倾向关系的调节作用

对于调节作用的检验,根据James和Brett(1984)的研究结果,如果A=f(B),其中f(x)=g(C)则表明C是A与B关系f(x)的调节变量[15]。温忠麟(2005)等认为,当自变量和调节变量均为连续变量时,模型可以用乘积项来做层次回归分析:1)做B和C对A的回归,得到;2)做B、C和A×C对A的回归分析得到。若显著高于,则调节效应显著[16]。基于此,在表2的基础上引入了职业生涯教育和离职频率对保健型职业期望和激励型职业期望的交互项,再次进行回归分析,结果如表3和表4所示。

由表3中模型8可以看出,“职业生涯教育×工作舒适”入选,而且对离职倾向具有显著地负向作用。模型8相对于模型3来说有显著的改善。而且模型8的AdjustR2较之模型3增加了0.095,这说明职业生涯教育对于工作舒适和离职倾向之间具有调节作用。

表3 职业生涯教育和离职频率对保健型职业期望与离职倾向关系的调节作用回归分析

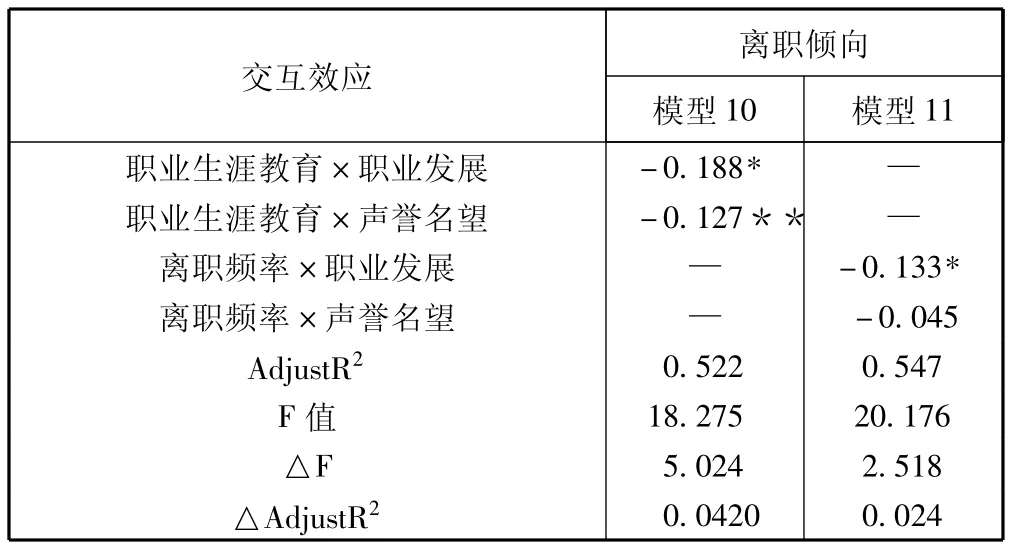

由表4中的模型10可以看出,“职业生涯教育×职业发展”和“职业生涯教育×声誉名望”均进入回归,并且相对于模型6有显著改善,AdjustR2增加了0.0420,这说明职业生涯教育对职业发展和离职倾向之间的作用以及对声誉名望和离职倾向之间的作用起到了显著的调节作用。同时由模型11可以看出,“离职频率×职业发展”入选,并且相对于模型7有显著改善,AdjustR2增加了0.024,这说明离职频率对职业发展和离职倾向之间起到了显著的调节作用。

表4 职业生涯教育和离职频率对激励型职业期望与离职倾向关系的调节作用回归分析

为了使调节作用的效果更直观,根据Aiken和West(1991)[17]的分析方法,将变量均值加上一个标准差和减去一个标准差得到两个值,以这两个值为标准分别把职业生涯教育和离职频率分析为高职业生涯教育和低职业生涯教育,高离职频率和低离职频率。具体的调节作用如图2所示。

图a的结果说明:高职业生涯教育情况下斜率比低职业生涯教育情况下小,这说明在低职业生涯教育的状况下,工作舒适对离职倾向的作用较为显著,而在高职业生涯教育的状况下,工作舒适对离职倾向的作用较小,也就是说在高职业生涯教育情况下,工作舒适与否不容易成为员工产生离职倾向的主要因素;图b和图c结果显示,高职业生涯教育状况下图线的斜率更高,这说明在高职业生涯教育情况下,职业发展与声誉名望均对离职倾向具有更强的负向作用,而低职业生涯教育的情况下,职业发展与声誉名望相对高职业生涯教育下其作用要小一些;由图d可见,在高离职频率的状况下,图线的斜率相对于低离职频率状况下大,这说明在高离职率的情况下,职业发展对离职倾向的负向影响比低离职率情况下显著,也就是说员工离职次数越多,职业发展对他们来说就更加重要,越容易成为促成他们进一步离职的动力因素。至此,文中的假设部分验证完毕,除假设3a、假设4a、假设4b和假设4d没有得到相应证实外,其余假设均得到证实。在本研究中,职业生涯教育对物质生活与离职倾向之间关系的影响作用没有得到证实。我们认为,职业生涯教育更多的是对于人们更高层次需求的影响,对于像物质生活这样处于较低层次的需要影响效果不明显;离职频率的调节作用结果表明,离职频率仅对职业发展与离职倾向之间的关系有明显影响作用,这说明对于不同离职次数的人,物质生活、工作舒适和声誉名望对离职倾向的影响作用差异不大,频繁的离职并不能明显的影响他们由于这三类需求的不同而带来的离职意愿。

四、结 论

(1)职业期望的满足对离职倾向的影响。从研究的结果可以知道,职业期望满足中的保健型职业期望的满足和激励型职业期望的满足都对离职倾向产生了显著的负向作用。在经过了长期的人力资本投资、承担了巨大的机会成本压力下,毕业生渴望良好的物质收入,因此,对于用人单位来说,为毕业生提供良好的、合理的薪酬是必要的。在企业中,“80后”员工在员工队伍中所占的比重越来越大,他们往往具有自我意识强、价值取向多元化等独特个性,他们对于工作环境的要求比较苛刻,同时又对职业发展和名声很在意,所以他们往往会在关注工作环境是否满意的前提下倾向于那些职业发展前景好的,能带给他们社会声望的工作。

(2)职业生涯教育的调节作用。大学生频繁离职与大学生普遍缺乏对自身个性特点以及职业性向的评估有很大的关系,这与当前我国高校职业生涯规划教育发展的落后有关。从研究结果看,职业生涯教育会显著影响职业期望满足与离职倾向之间的关系。职业生涯教育可以影响人的职业价值观,间接影响其对职业满足的感知,从而对职业期望与离职倾向之间的关系造成了影响。对于职业生涯教育程度较高的群体来说,激励型职业期望得不到满足相对于保健型职业期望得不到满足更容易成为促使他们离职的主要动力。这是因为,具有较好职业生涯教育素养的员工往往能够正确认识自身的个性特征、现有与潜在优势,能够对自己的综合优势与劣势进行对比分析,有明确的职业生涯发展目标,合理的职业定位,他们往往能够克服低层次需要无法满足时所产生的不满,对自己的职业发展具有更加执着的信念。因此无论是高校还是企业,开设职业生涯教育的课程势在必行。

(3)离职频率的调节作用。由于人行为的“惯性”,频繁的离职会导致其过分依赖于离职来解决职业生涯中的问题,而不是进行自我剖析,寻找问题的关键所在,长时间下去会影响个人的职业价值观,造成择业心态不成熟。或许离职对于一个人来说并不是什么很大的事情,但是我们绝不能忽视频繁离职造成的负面影响。高离职频率的群体具有更高的职业发展的需求,想要获得更好的职业发展机会的愿望促成了他们频繁地离职,但是频繁离职恰恰会中断他们的职业生涯发展的机会,降低他们获得必要培训的机会,这反而不利于他们对人力资本投资的积累和实现。但是正因为过于频繁的离职反而使他们得不到相应的职业发展机会。这也是离职频率在职业发展期望满足和离职倾向之间起调节作用的主要原因。因此,对于高校毕业生来说,遇到工作上的挫折要冷静对待,思考并分析出好的解决办法,不要动辄就借助于离职。

[1] 凌文辁,方俐洛,白利刚.我国大学生职业价值观研究[J].心理学报,1999(3):342-347.

[2] Streere P.Introduction to the special issue on employee turnover[J].Human Resource Management,1973,9:366-401.

[3] Mobley W H.Intermediate linkage in the relationship between job satisfaction and employee turnover[J].Journal of Applied Psychology,1977,62(2):237-240.

[4] Mobley W H,Horner S O A T.Hollings worth:An evaluation of precursors of hospital employee turnover[J].Journal of Applied Psychology,1978,63:408-414.

[5] Price J L.Reflections on the determinants of voluntary turnover[J].International Journal of Manpower,2000,22 (7):600-624.

[6] Arnold H J,Feldman D C.A Multivariate analysis of the determinants of job turnover[J].Journal of Applied Psychology,1982,67(3):350-360.

[7] Hulin C L.Job satisfaction and turnover in a female clerical population[J].Journal of Applied Psychology,1966,50:280-285.

[8]赵北平,雷五明.大学生涯规划与职业发展[M].武汉:武汉大学出版社,2006.

[9]Chang E.Career commitment as a complex moderator of organizational commitment and turnover intention[J].Human Relations,1999,52:1257-1278.

[10]Aryee S,Tan K.Antecedents and outcomes of career commitment[J].Journal of Vocational Behavior,1992,40: 288-305.

[11]孙东生,稽国平.“惯例人”假设与管理学理论范式[J].经济管理,2005(7):25-26.

[12]Judge T A,Watanabe S.Is the past prologue?A test of Ghiselli’s hobo syndrome[J].Journal of Management,1995,21:211-229.

[13]龙立荣,方俐洛,凌文辁.企业员工自我职业生涯管理的结构及关系[J].心理学报,2002,34(2):183-191.

[14]Mobley W H,Griffeth R W,Hand H H,Meglino B M.Review and conceptual analysis of employee turnover process[J].Psychological Bulletin.1979,86(3):493-522.

[15]James L R,Brett J M.Mediators,moderators and tests for mediation[J].Journal of Applied Psychology,1984,69(2): 307-323.

[16]温忠麟,侯杰泰,张 雷.调节作用于中介作用的比较和应用[J].心理学报,2005,37(2):268-274.

[17]Aiken L S,West S G.Multiple Regression:Testing and Interpreting Interactions[M].Sage:Newbury Park,CA,1991.