新世纪我国“学校、家庭、社区”体育一体化研究评述

王耀文,王云杰

(遵义师范学院体育系,贵州遵义563002)

1 研究目的

党的十六届四中全会上,《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》中首次提出了“构建社会主义和谐社会”的完整概念,自此,关于“如何构建和谐社会”成为了社会一大热点问题,社会各界都在为构建和谐社会建言献策,并着力实施,体育界也不例外。各层次的体育工作者在关于“如何使体育促进社会更加和谐”以及“如何促进体育界更加和谐”等方面做了不少的努力。“学校、家庭、社区”体育界一体化的提出,既符合社会发展方向,又为夯实学校体育、成就终身体育并最终实现全民健身指出了新的发展道路。

跨入新世纪的十年来,我国的体育工作取得了辉煌的成就,“十二五”伊始,有必要对过去的工作进行回顾和梳理,以便为广大体育研究者全面认识和把握我国的体育工作状况以及找到新的研究点提供参考。论文仅从“学校、家庭、社区”体育一体化研究的角度进行回顾与评述。

2 研究方法

2.1 文献法:查阅学校体育研究相关书籍,以及家庭体育、社区体育研究的相关代表性论文,为研究提供理论支持。本研究利用中国期刊网索引,以“学校体育”为“关键词”,再以“一体化”为“篇名”在结果中检索,最后从检索文献中剔除不符合主题的论文。

2.2 文献计量法:对收集到的符合要求的文献进行计量分析。对研究成果的数量、作者特征、区域分布以及载文期刊等方面进行数量分析。

2.3 逻辑分析法:对文献资料以及数据资料等进行逻辑学的整理与分析。

3 研究结果与分析

3.1 研究成果(发表论文)的计量分析

3.1.1 研究成果的数量

从2000年至2010年,这十年之中共发表的以“‘学校、家庭、社区’体育一体化”为主题的论文共26篇,每年的发表数量见图1。从图中看不出明显的规律,但是在2009年的发表数量却出现了猛增,这与2008北京奥运会的“奥运后”效应不无相关。奥运后时期,我国体育事业全面发展,各方面的研究都突飞猛进,关于“学校、家庭、社区”体育一体化研究课题的剧增也就不难理解。

图1 论文数量分布图

3.1.2 研究者特征

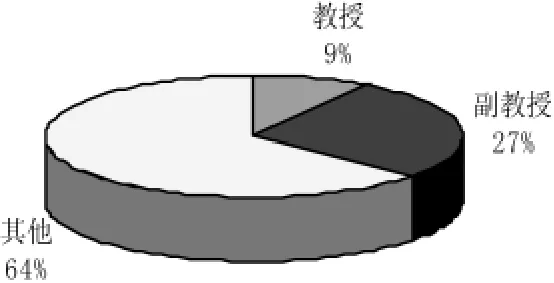

已发表的26篇论文分别由22位作者完成,首先说明该领域内的核心作者并不多,仅有上海体育学院的沈建华博士一人发表3篇,而且后面的研究均建立在她的研究之上,沈博士可以说是该主题研究的核心人物,然而遗憾的是,在2001年之后却没有任何她的相关成果出现,也即没有后续的研究。在这22位作者中,其职称和学历的情况如图2、图3所示。从图中可以看出,该主题研究者的职称主要以高级职称以下人员为主,而学历方面则是以硕士以下为主。

图2 作者职称分布图

图3 作者学历分布图

3.1.3 载文期刊特征

载文期刊的特征能够反映学界不同领域对该主题的关注和认可度。在这些论文中,刊登在核心期刊的论文占58.3%,而且其中12.5%的是刊载于非体育类的核心期刊,其中包括教育类核心期刊以及综合性、人文社会科学类核心期刊,说明对该主题讨论的论文,不仅得到体育界核心期刊的认可,也同时得到教育类以及人文社会科学类期刊学者的关注,在学科交叉日趋深入的新世纪,必将有更多的学者从多学科的角度对之进行再认识、再研究。

3.2 主要研究内容与代表性学术观点

3.2.1 关于基本概念的研究

在基本概念研究中,有个别研究者在讨论中提出的是“学校、家庭、社会体育一体化”[1.2.3],这其中仅有“社会”和“社区”的一字之差,但在涉及问题的论域上却有较大的区别,可研究者似乎没有注意到。在基本概念的探讨方面主要是在沈建华博士的3篇论文中提到的,在她的论文中,认为:“学校、家庭、社区一体化体育发展的基本定义是:‘遵循以人的发展为本’的基本规律,通过学校、家庭、社区体育的互相渗透与有机结合,并建立一定的组织和保障措施,共同为促进学生身心健康,培养其体育学习能力以及持续发展的过程。”[4]“它的基本含义是:第一,学校、家庭、社区一体化体育发展过程;第二,学校、家庭、社区一体化体育发展,是以各子系统的作用发挥为动力及其整合的发展过程;第三,学校、家庭、社区一体化体育发展,是以一定的组织与措施为保障,及其不断完善与发展的过程。”[4]而且,指出了学校、家庭、社区体育一体化的基本要素、基本特征、近期发展目标以及发展原则等基本概念。

3.2.2 关于“学校、家庭、社区”体育一体化网络体系构建的研究

“一体化是一个过程,是一个发展目标,是发展过程与发展目标的统一。”[5]一体化的实现并非一朝一夕之事,需要一定的组织网络系统做为保证。因此,在诸多研究中,学者们构建了自己的“学校、家庭、社区”体育一体化网络体系,代表性的有“在社区教育委员下设一体化组织委员会,成员由学校、居委会、家长三方代表构成。每一方根据各自的优势,按一体化体育的发展目标,有分有合,相互配合构成一个多渠道、多层次、全方位、综合一致的体育网络。”[5]“在一体化体育组织网络中,学校是主导力量,家庭是重要的基础,社区是一体化体育发展的依托和载体。”[6]并有研究运用系统方法和功能模拟方法建立了“学校、家庭、社区”体育教育交互关系集合模型、“学校、家庭、社区”体育一体化教育网络集合模型、“学校、家庭、社区”体育教育一体化管理集合模型,并将之总结为“一体化的体育教育模式”[7]。

3.2.3 关于“学校、家庭、社区”体育一体化实施状况的研究

任何理论的探讨都应该由实践进行验证,因此,“学校、家庭、社区”体育一体化的效果如何也应该由实践调查进行说明,然而在研究中,关于其实施状况的调查研究仅有2篇论文涉及到了现状调查。其中1篇是“通过调查汕头、广州、武汉、长沙、桂林五地9512名大中小学生及家长,了解部分社区的体育情况,找出问题,分析原因,提出解决办法。”[8]而另1篇题目为“苏南地区学校、家庭、社会体育一体化研究”[9],但文中的调查主要从学校体育、社区体育、家庭体育各自的现状调查来进行,从中所发现当地的一体化并未实现。在这两篇论文中,研究方法方面几乎一笔带过,缺少科学研究的严谨性、科学性,说服性不强。

3.2.4 关于“学校、家庭、社区”体育一体化的相关研究

在以“学校、家庭、社区”体育一体化基本理论的基础上,相关学者又提出了“小太阳体育系统工程”,认为“‘小太阳体育系统工程’是以儿童为中心,实现学校体育、家庭体育、社区体育有机结合的系统工程。在这个工程中,学校体育是主体,家庭体育是基础,社区体育是依托,以家庭体育作业的形式要求学生把学校里学到的体育健身知识、运动保健知识和运动处方传授给家长,家长积极配合并给予指导,社区给予监督协调,从而形成学校体育、家庭体育和社会体育三位一体的全方位的大体育格局。”[10]有研究在学校体育、家庭体育、社区体育的基础上又增加了幼儿体育,形成了“婴幼儿体育、家庭体育、学校体育和社区体育一体化”[11]。另外,有研究从体育课程资源利用与开发的角度,提出了“学校、家庭、社会”一体化体育课程资源利用与开发:“根据人的全面发展的基本规律通过学校、家庭、社会体育的互相渗透与有机结合,并建立一定的组织和保障措施,把学校体育教育置于家庭环境、社会环境、自然环境中去自由发展,使学校、家庭、社会体育课程资源从未被学校、家庭、社会体育利用与开发或利用与开发效率不高的状态到利用与开发效率较高的状态的过程,形成一种立体型的教育资源体系。”[12]

3.3 新世纪我国“学校、家庭、社区”体育一体化研究的评价

3.3.1 研究队伍已经初步形成,但缺少核心研究人员。

新世纪以来,对于“学校、家庭、社区”体育一体化的研究人员已有22人,且来自不同的高校,他们从不同的层次不同的角度对该主题进行了探讨。但是,同一作者关于该主题进行不同角度的谈论却不多见,仅有沈建华博士一人有3篇研究成果,其他作者均是蜻蜓点水式的研究。如果沈博士可以作为该主题的核心研究人员的话,期望她能够进行该主题的相关后续研究。

3.3.2 理论探讨较多,缺乏实证研究。

从研究成果来看,对该主题进行理论探讨成为研究的主流,然而,“学校、家庭、社区”体育一体化具有较强的地域差异和社会阶层差异,仅仅从理论上进行的探讨并不能对其进行更深入的研究,必须要深入实际,进行扎实而又具体的实证研究。相关研究成果表明,并没有发现“学校、家庭、社区”体育一体化扎实实施的个案,现在仅是理论的构想,因此,对该主题进行实证研究成为其发展的瓶颈。

3.3.3 发展对策研究较多,但可操作性较差。

多数研究成果在文献资料的支持下,部分在抽样问卷调查的基础上,提出了许多具有普适性的对策与建议,如加大宣传力度、整合“学校、家庭、社区”体育资源、构建一体化体育发展组织网络等等,也有人提出构建学校、家庭、社区体育一体化发展模式,建立由家长、学校、社区三者参加的学区体育俱乐部类似的较为具体的建议,但总体来看,提出有具体的、可操作性较强的对策措施较少。而对于不同地区实施的对比、以及某特定区域实施的针对性对策也较为鲜见。

4 结论与建议

4.1 结论

以“学校、家庭、社区”体育一体化为主题的研究成果中,新世纪以来总体数量并不多,但从每年的数量分布看,“奥运后”效应较为明显;从作者的特点来看,高职称和高学历者所占甚少;从载文期刊上看,该主题的研究体现了学科交叉的趋势。

在内容方面,该主题的研究主要从基本概念、一体化网络构建、一体化实施状况以及其他角度进行,但总体来看,其研究存在着缺少核心研究人员、缺乏实证研究以及对策可操作性差等问题。

4.2 建议

4.2.1 要将“学校、家庭、社区”体育一体化置身于社会发展的大背景中进行研究。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中许多章节直接对体育各方面的工作作出了明确部署,体育的发展离不开社会发展的大背景,“学校、家庭、社区”体育一体化的研究更离不开社会的发展。

4.2.2 要加大对“学校、家庭、社区”体育一体化实施体系的研究。学校体育的实施有具体的规划和实施原则,社区体育也有其自身的特色,而家庭体育的灵活性又较强,因此研究其三者的有机结合并非易事。仅仅建立一体化的网络还不够,还需要有具体的分工和组织实施机构,要对其实施体育进行研究。

4.2.3 要对“学校、家庭、社区”体育一体化进行实验研究。理论的构建,需要用实践来进行验证,并用实践进一步修正理论,因此该主题的研究若要深入进行,必须进行相关试点的实验,在实验中发现问题并解决问题。需要用多学科的知识对其进行多角度的探讨,以促进“学校、家庭、社区”体育一体化大和谐局面的早日呈现。

[1] 吴玲,杨建国.“学校、家庭、社会”体育一体化的研究[J].南京体育学院学报,2008,22(4):50-53.

[2] 陈文菁,易红梅,唐静.对体育系统内学校、家庭、社会一体化结合效益的研究[J].江西教育学院学报,2000,21(3):54-56.

[3] 韩勤英.从终身体育看家庭体育、学校体育和社会体育一体化[J].北京体育大学学报,2004,27(3):380-381.

[4] 沈建华.学校、家庭、社区一体化体育发展的基本含义、基本要素和基本特征[J].上海体育学院学报,2001,25(3):81-85.

[5] 沈建华.学校、家庭、社区一体化体育发展的目标、原则与网络[J].上海体育学院学报,2001,25(4):70-73.

[6] 徐霞,曲天敏.学校、家庭、社区体育一体化网络模式的构建[J].佛山科学技术学院学报(自然科学版),2010,28(1):93-96.

[7] 宋亚军,李向东.对我国“学校、家庭、社区”体育教育一体化网络模式的研究[J].北京体育大学学报,2003,26(3):363-365.

[8] 林少娜,陈绍艳,胡英宗,邓艳香.“学校、家庭、社区”体育教育一体化发展模式[J].武汉体育学院学报,2004,38(6):50-53.

[9] 曹玉梅,余仲平.苏南地区学校、家庭、社会体育一体化研究[J].中国科教创新导刊,2009,(26):126.

[10] 曲国洋,马玉华.“小太阳体育系统工程”构建初探——学校、家庭、社区体育一体化探索[J].山东体育学院学报,2002,18(1):37-39.

[11] 孔靖,解毅飞.论婴幼儿体育、家庭体育、学校体育和社区体育一体化[J].山东体育学院学报,2007,23(1):41-43.

[12] 袁培勋.学校、家庭、社会一体化体育课程资源利用与开发[J].教学与管理,2009,(4):62-63.