“黄金周”对青海省旅游业发展的影响研究

蒋贵彦

(青海民族大学工商管理学院,青海西宁810007)

旅游业是敏感的产业,各类节庆活动、黄金周以及各种突发事件,都会造成旅游业在短期内的波动,形成旅游业发展过程中的特殊时段,其中,“黄金周”旅游是目前我国旅游业发展中非常重要的一种旅游现象,已成为假日旅游的主体形式,旅游产业已逐渐成为我国经济增长的重要力量,并通过其拉动效应促使相关产业的同步发展,“旅游是经济发展的一个重要增长点”已成为共识[1]。“黄金周”作为影响国内旅游收入的主要因素之一,在不同的地区其作用不同[2]。目前,对经济基础较薄弱的西部地区“黄金周”旅游的研究较少,研究重点还是偏重于旅游资源丰富、经济发达、交通便利,且旅游业优先快速发展的旅游热点地区[3-5]。基于此,本文以青海省为例进行实证研究,目的在于分析经济欠发达地区“黄金周”对于促进地区旅游业和经济发展的积极意义和存在的问题,以期对地方旅游业的发展提供依据。

1 研究时段及数据来源

1.1 时段选取

青海省地处青藏高原东北部,北纬31°39′~39°17′,东经89°35′~103°04′,总面积72.12万平方公里,境内平均海拔在3000m以上,属于典型的高原大陆性气候。目前青海湖、昆仑山、可可西里保护区、三江源等已成为世界级的旅游资源,土族、撒拉族风情,唐蕃文化,藏传佛教等独特的文化对国内外旅游市场产生巨大的吸引力。然而,由于本地区气候条件、海拔高度等因素的制约,其旅游季节持续时间短,“黄金周”作为典型的高强度短期旅游,集中在青海省全年的旅游旺季时段。

我国自2000年开始实行“黄金周”制度以来,截止到2009年已有25个黄金周,从2008年我国开始取消“五一”黄金周[6],青海省由于“3.14”和玉树地震等突发危机事件的影响,2008年、2009年、2010年黄金周旅游特征受到影响。

1.2 数据来源

本文选取1998—2010年期间青海省国内旅游发展数据和2001—2007年“黄金周”旅游统计数据资料为样本,各指标数据来自于相关年份青海统计年鉴、青海旅游网、政府工作报告和文献。通过相关数据分析青海省旅游发展的总体情况及“黄金周”对地区旅游经济发展的带动、促销机制及存在的主要问题,为促进地区的旅游业发展提供科学依据。

2 “黄金周”对青海旅游影响的实证研究

2.1 “黄金周”对客流量变化的影响

青海省旅游业经过十多年的发展,已取得了一定的成绩,从国内旅游统计来看,旅游客源市场结构以国内旅游占绝对优势,国内游客是旅游业的主体客源,1998年青海省国内旅游人数开始增长,2000年国家实施西部大开发,使增幅较大,达98.6%,从多年的客流量统计发现,国内旅游人数由1998年的152.84万人次增加到2010年的1221.5万人次,增加近7.9倍,2003年受“SARS”的冲击而出现负增长,2006年青藏铁路通车,国内旅游呈现上升趋势,2006年国内客流量为810.34万人,同比增长28%;2008年由于受到“3.14”、汶川地震、玉树地震等几项危机事件的影响,全年接待国内游客902万人次,同比下降9.5%。

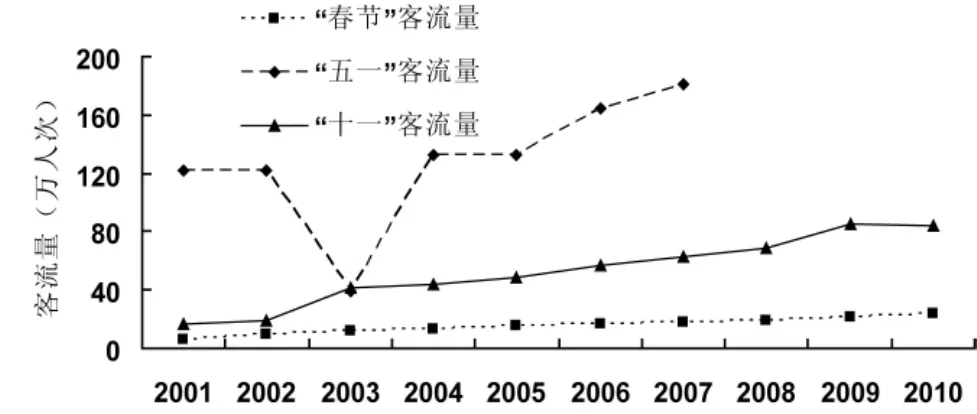

由于黄金周长假的影响,使“春节”、“五一”和“十一”客流量变化具有一定的规律,以黄金周为分析单元,考察客流量在不同黄金周的变化特征(图1)。因春节黄金周受到传统节日及气温的影响,青海各地平均气温低,气候寒冷,气候舒适度低,旅游活动的相关特征不明显,从图1中可以看出,从2001年至2010年间,春节期间的客流量最高值仅为24.01万人次,最低值6.1万人次,因此,春节期间的旅游客流量对全年的旅游总人数的贡献率不大。

图1 青海省“黄金周”期间客流量变化

进入“五一”黄金周,此时气候渐渐舒适起来,客流量在波动中上升,客流量逐渐增多,旅游由淡季进入旺季,由于黄金周的促销作用,各景区旅游呈现井喷现象,客流量在2001年为122万人次,2007为180.6万人次,年均增长48%,由于“3.14”和玉树地震等突发危机事件,2008年、2009年、2010年间青海省黄金周旅游特征受到影响,因此“五一”黄金周数据未列入统计。“十一”黄金周对于旅游同样具有促销作用,“十一”黄金周期间旅游的气候舒适性还是较好的,2001年至2010年期间“十一”黄金周客流量依然庞大(见图1),呈现逐年增加的趋势,最高值为85.63万人次。

从图1可以看出,除2003年“五一”因为“非典”使旅游活动受影响外,每年的两个“黄金周”期间的出游人次均呈上升趋势。

2.2 黄金周对青海旅游经济的影响

近几年来,青海省旅游业得到了较快的发展,已成为最具潜力的特色产业,并具有相当大的发展潜力。从1998年到2010年,青海省旅游经济规模增长较快,国内旅游收入由4.3亿元增长到了69.63亿元,增加了近16.2倍,2006年实现旅游总收入34.63亿元,同比增长39.4%,2003、2008年由于危机事件的影响,国内旅游收入同比增长率仅为1.1%和1.3%,到2009年、2010年国内旅游逐渐转入恢复期,旅游收入分别达到59.1亿元和69.63亿元,同比增长为26.5%和17.8%。

黄金周制度的实行带来了大量的旅游需求和消费。在我国,黄金周期间的旅游人次和旅游收入占到了全年旅游人数和旅游收入的很大比重,极大地促进了旅游经济的发展[7]。对于青海这个特殊的地域环境,旅游旺季短暂,时间上高度集中,黄金周旅游的出现成为新经济的增长亮点,它带动了青海省交通运输业、商业、饭店业、旅行社业等行业的发展。

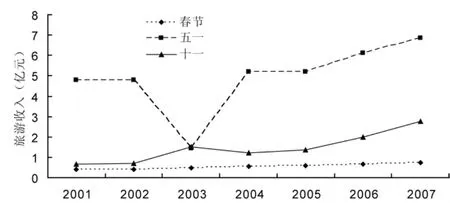

本文对青海省黄金周统计数据进行计算表明(图2),由于黄金周的促销作用,“五一”期间旅游收入从2001年的4.8亿元上升为2007为6.87亿元,年均增长43.1%,2001年至2010年期间“十一”黄金周的旅游收入为21.94亿元,呈现逐年增加的趋势,从2001年春节黄金周到2007年“十一”黄金周为止,黄金周累计旅游收入达48.9亿元,占全年旅游收入的14%,黄金周时段在全年的旅游收入上占一定的比重,根据世界旅游组织公认的旅游业拉动相关产业测算,青海省黄金周的综合经济效益已超过210.3亿元。

2.3 结果分析

2.3.1 旅游“黄金周”利大于弊

2001—2007年7年的旅游“黄金周”对青海省经济增长、旅游业对GDP的贡献是非常可观的。2001年3个“黄金周”的旅游收入为5.8亿元,占当年旅游收入的44.1%。2009年仅“十一黄金周”,青海省共接待旅游者85.63万人次,实现旅游收入4.28亿元,同比增长25%。从统计分析可以发现,青海省出现“井喷”式的出游高潮,是“黄金周”和短暂的旅游旺季时段叠加的结果,客流量在“黄金周”的个别天数上相对集中,这是由于青海省特殊的气候条件和地理环境决定的。青海省处于青藏高原区,独特的高原大陆性气候决定了该地区旅游季节短暂,旺季集中于5-10月,这期间刚好有“五一”、“十一”两个黄金周,使得国内旅游出现大幅度的增长,但也不难发现,青海省国内旅游还处于初级阶段,表现在出游人次的绝对值高,而旅游收入和人均旅游花费偏低。

图2 青海省“黄金周”期间旅游收入变化

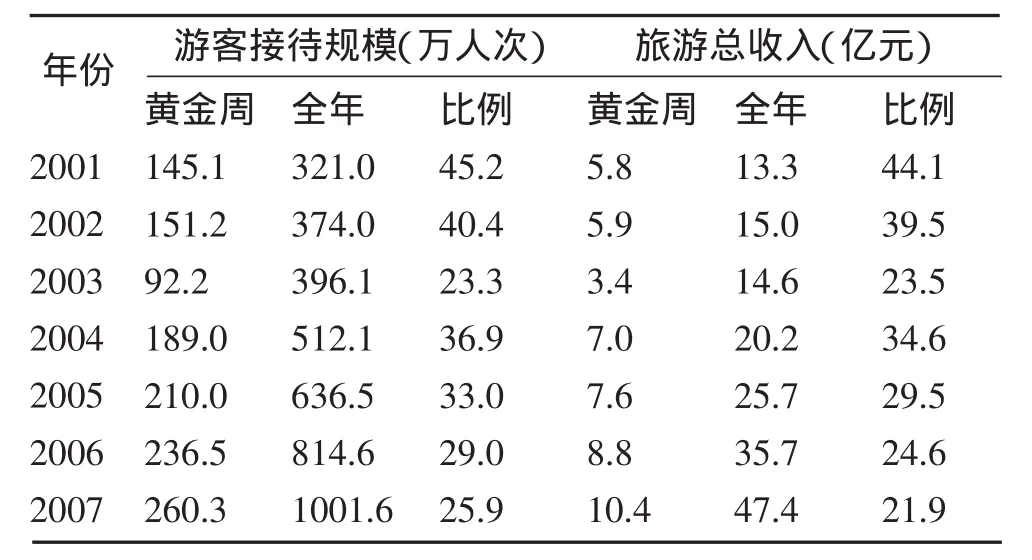

2.3.2 “黄金周”的集聚效应在衰减

过去,春节、“五一”、“十一”三大传统旅游“黄金周”是国内旅游重点时段,尤其长线旅游更是集中于这三大“黄金周”,但根据旅游统计资料反映可见,从2001到2007年青海旅游三大“黄金周”的旅游集聚效应在逐步衰减(表1)。受特殊的气候舒适性条件、黄金周和暑假等因素的影响,青海省的“黄金周”客流量及旅游收入在全年中的比重逐渐降低,2001年三大“黄金周”青海省共接待游客145.1万人,创造旅游收入5.8亿元,分别占全年旅游的45.2%和44.1%,而2007年三大黄金周旅游接待规模及旅游收入仅占全年的25.9%和21.9%。其主要原因有两方面,一方面是政府于2007年将“五一”放假3天改为1天,增加了清明节、端午节、中秋节3个小长假,促进了短线旅游的迅速发展,为“黄金周”分流减压起到了很好的作用[8]。另一方面,从时间上看,青海省5~10月气候条件是全年中最舒适的,是最适于旅游的时段,因此,客流量不是高度集中在“黄金周”的三个特殊时段,而是自五月开始,气候的舒适性增强,人们的出游率就有所上升。由此可见,青海旅游潜在游客逐渐走向理性消费,有利于旅游接待设施的合理规划和利用,五个小长假更有利于提高青海旅游目的地性质,有效实现青海旅游目的地与青藏高原旅游的融合。

表1 青海2001—2007年间黄金周旅游接待情况统计表

3 青海省旅游发展突出问题及发展建议

通过上述分析可以看出,“黄金周”对青海省旅游业发展的积极作用是值得肯定的,它带来了巨大的旅游人数和旅游收入,促进了交通、信息、景区、住宿、餐饮、购物、娱乐、安全等服务设施的配套建设,推动了旅游产品的整体优化,促进了旅游业的发展,繁荣了社会经济和旅游文化。但是,在肯定“黄金周”制度所带来的经济效益和社会效益的同时,也应该正确面对这种“井喷式”消费所带来的负面影响,如交通拥挤、旅游服务价格暴涨、服务水平下降等社会问题和环境污染、生态破坏等环境问题[9,10]。

3.1 改善交通运输条件,提高旅游交通运力

青海省的交通仍然是制约青海旅游发展的主要因素,青海到各省会的国内航线还有空缺,全省还没有国际航线,每年入省旅游的交通饱和量是700万人次,成为旅游发展的瓶颈因素。景区与旅游集散中心之间缺乏快速的交通连接,景区内部交通发展滞后,断头路较多,通达性和舒适性没有完全解决,因此,需要加快以交通为重点的基础设施建设,加快旅游圈中旅游景点、服务基地、连接公路、集散中心等的建设。

3.2 发展节事节庆活动和品牌,分时段缓解客流量

依托独特的风光物态、悠久的历史文化、多彩的风俗民情,创新策划各类活动主题和内容,增加游客参与体验打造青海特色的节事节庆格局,将青海国际唐卡艺术与文化遗产博览会暨青海民族文化旅游节、环青海湖公路自行车赛、青海臧坦国际展览会、高原世界杯攀岩赛、三江源国际摄影节为代表的具有一定影响力的节事节庆活动分别安排在不同的时段开展,缓解旅游旺季和“黄金周”客流量的过度集中。

3.3 加快发展、提升旅游住宿业

针对青海省旅游住宿总体落后,主要城镇星级酒店相对完善,经济型酒店及社会化住宿接待设施明显滞后的特点,应依托主要旅游中心城市和核心旅游区,建设中高档酒店、星级酒店;配合观光客和散客的快速发展,加快经济型酒店的建设;配合新农村建设和乡村旅游,建设相关的乡村旅馆群落。

3.4 建立完善的旅游科技与信息化工程

旅游服务效率的提高,主要还是依靠现代信息技术来推动,应建立完善各地、各景区和旅游企业的旅游网站,实现公共信息发布,将各地的旅游网整合进入全省的旅游网平台,建立公共信息服务平台和统一的数据中心,加快旅游服务的信息化改造,组建形成青海旅游电子商务网,便于游客随时查询相关信息。

[1] 张信东,宋鹏等.经济增长点分析——基于“黄金周”效应的实证[J].旅游学刊,2008,23(10):16-22.

[2] 刘泽华,张捷,吴小根等.特殊时段旅游客流时间分布对旅游地理结构响应研究——以北京、黄山、西安黄金周旅游客流为例[J].人文地理,2010,111(1):129-133.

[3] 廖凯,徐虹.黄金周休假制度对我国旅游业发展影响的实证研究[J].旅游学刊,.2009,24(10):12-17.

[4] 李俊鹏,徐红罡.路径依赖中的黄金周制度研究[J].旅游学刊,2008,23(3):68-73.

[5] 汤英汉.我国旅游“黄金周”存在的问题及对策研究[J].旅游经济,2006,23(1):206-207.

[6] 陆佳,傅伟,金平斌.黄金周假日旅游合理性及可持续发展初探[J].市场经纬,2006,(7):65-68.

[7] 张传统.“黄金周”对我国旅游业的影响及对策研究[J].商业研究,2008,371(3):172-176.

[8] 孙根年,周瑞娜.骊山景区年内客流量峰林结构及成因分析[J].人文地理,2011,119(3):128-134.

[9] 张海夫,叶轶.论“黄金周”对旅游环境的影响及应对策略[J].青海社会科学,2006,(1):155-160.

[10] 王敏.浅谈黄金周的调整对休闲旅游的影响[J].中国高新技术企业,2010,144(9):78-80.