“门”族词的转喻认知及信息凸显

谭占海,贺梦依

(遵义医学院外国语学院,贵州遵义563003)

时下,在各种媒体上,经常可见一组组的“门”族词语——“伊朗门”、“电话门”、“特工门”、“情报门”、“虐囚门”、“黑金门”、“解说门”、“质量门”、“空姐门”、“版权门”、“艳照门”、“谷歌退出门”、“学位门”等,“五花八门”,让人目不暇接。2005年11月15日《国际金融报》仅一天的报纸上,就出现了四个“××门”:中石化的“安全门”和有关股权分置改革的“拉票门”、“笑料门”、“娱乐门”。笔者通过百度和Google两大搜索引擎收集了汉语“××门”和英语词汇后缀-gate(门)的相关语料。汉语“××门”:百度上找到相关网页576,000篇,Google上找到330,000篇。英语词缀-gate:百度上找到相关网页22,000,000篇,而Google多达472,000,000篇。维基(Wikipedia)开放式网上自由百科全书则列出了133个有关gate的词。比如水门(Watergate),伊朗门(Irangate),保姆门(Nannygate),卡米拉门(Camillagate),拉链门(Zippergate),情报门(filegate),莫尼卡门(Monicagate)等等。上述例子中的“门”并非我们平常所熟知的含义:“情报门”不等于情报处的门,“谷歌退出门”也并非谷歌退出时的那扇门。本文试图从转喻和信息凸显的角度来认知这一现象。

1 “门”事件的起源、意义及其演化

“××门”(-gate)来源于20世纪70年代导致美国总统尼克松被弹劾而下台的“水门”事件。1972年6月17的凌晨,五个神秘人物在潜入美国华盛顿特区水门大厦(Watergate)民主党总部时,被警方当场抓获。他们潜入的目的是为了更换以前偷放在民主党总部的窃听设备。警方在其中一人携带的电话簿中发现了时任总统助理的白宫电话号码。美国媒体迅速披露了此事,称之为“水门事件”(Watergate)。作为总统的尼克松马上公开否认他和他的领导团队曾插手此事。经过两年漫长的调查,尼克松总统利用非法手段赢得总统连任的真相终于公之于众。尼克松在强大的压力下于1974年8月8日辞职,成为美国历史上唯一一位辞职的总统。该事件因为发生在水门大厦而被媒体广泛称为“水门事件”或者“水门丑闻”。

从词源可以看出,-gate(××门)在西方主要针对政坛丑闻,是相对重大的政治事件,这是新闻界约定俗成的一个用法。2005年王南在《人民日报》上发表了题为《美国政坛何故“门”案频发?》一文,精辟地概括了美国“门”案的三大特点:(1)当事者多为高官甚至总统本人,有机会与高层密切、频繁接触的人,或者事件涉及高层人物。(2)事件大多不体面,不光彩。有媒体将这些“门”案统称为“政坛丑闻”。或许“门”案之妙,就在于那是扇遮丑之“门”。(3)震动大、影响广、“杀伤力”强。比如“特工门”案的嫌犯利比不仅丢了“乌纱帽”,而且还有可能被判坐牢和罚款[1]。诸此种种,皆因“门”后之丑,基本上都继承了“水门”的传统——和总统有紧密牵连,事件发展过程也具相似性。美国前总统克林顿先生的“拉链门”堪称典范:“同样是出尔反尔掩耳盗铃的诚信问题,同样是真相大白后给世人留下津津乐道的话柄[2]”。

“门”的意义和用法并不是一成不变的,它不断随着历史、社会、文化发展而变化。第一,突破了美国的界限。如:酋长门(英国)、电话门(意大利)、克隆门(韩国)、红牌门(法国)、学位门(中国)。第二,由政治丑闻向一般重大事件继而向一般负面事件转变。如:解说门(黄健翔的过激言行)、红牌门(齐达内撞人事件)、翻译门(人民币升值版)、日记门事件。第三,由行政要员向公众人物继而向一般人员、学生的相关行为转变。如:抄袭门(花儿乐队)、整形门(范冰冰)、《无极》门(陈凯歌)、错字门(余秋雨)、毒舌门(李咏)、护士门(重庆某医院)、校花门(南京某大学)等。

2 “门”事件的转喻认知

在《修辞和解释》一书中,转喻被定义为“转喻是一个词格,它从邻近和联系紧密的事物中获得语言形式,通过这一语言形式我们能理解不被该词语命名的事物”。从这一定义,我们可以看到,对转喻的传统解释是基于“邻近”(contiguity)的概念。在认知语言学中,莱考夫(Lakoff)和约翰逊(Johnson)首先提出转喻是一个认知过程,这一认知过程可让我们通过与其他事件的关系对另一事件进行概念化[3]。转喻不仅是一种修辞手段,而且是无处不在的、普遍的语言现象,更是人类的一种基本思维方式。1987年,莱考夫进而把转喻称为ICM(Idealized Cognitive Model),是理想认知模式的一种形式。ICM是代表说话者概念知识的结构,包括意象图式、命题、隐喻和转喻模型。认知语法的创始人兰盖克(Langacker)认为,转喻是一个“参照点”现象(reference point phenomena)[4]。在莱考夫和兰盖克的基础上,拉登(Radden)和考维克塞斯(Kovecses)给转喻提出了一个被广为接受的定义:转喻是在同一个认知模型内源域为目标域提供心理途径的认知过程。阿莱克(Alac)和库尔森(Coulson)则指出,不同的转喻由相对突显(relative salience)的认知原则提供理据,基本的观点是中心的和高度突显的项目作为认知参照点,来唤起其他不那么突显的项目[5]。

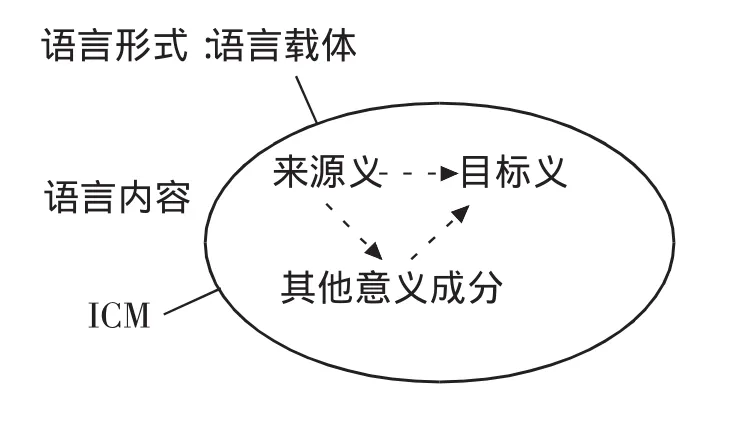

潘瑟(Panther)和索恩伯格(Thornburg)指出了转喻关系基本的结构[6](见图1)。

图1 基本的转喻关系

图1说明,转喻在一个认知域或ICM中发生,来源义通过语言形式与目标义联系在一起。目标义并没有湮没来源义,来源义在概念上仍然存在或处于激活状态。目标义不一定是常规化的意义,也可能是临时产生的新的意义,但随着使用频率的提高,这些新的意义也会常规化、固化,并分别储存在人们大脑词库之中。

本文探讨的“门”原本指建筑物的出入口或安装在出入口能开关的装置,由各种具体材料制成,如防盗门、木门、钢木门、不锈钢门、塑钢门等,在语言文字中出现时,往往使用其本义。“Watergate”经过演化,取代了“Watergate Scandal”。后来类似的事件发生了,人们就以“Watergate”为原型(prototype),在“原型词”的基础上进行命名,衍生出很多同类词,“Watergate”因此也逐渐从专用名词演变为通用名词,指“水门事件式的政治丑闻”(a political scandal reminiscent of theWatergate incident)。后又转化为动词,意思是“对……采取隐蔽的或违法的手法”(to deal with in a covert or criminalmanner)[7]。在不断的演变过程中,人们从“Watergate”中抽象出一个“gate”把它视为一个词缀,使之具有极强的造词力,几乎成了负面新闻的代名词——“丑闻”或“不光彩的事件”。比如后来发生的拉链门(Zippergate)、特工门(Spygate)、朝鲜门(Koreagate)、白水门(WhiteWatergate)、卡米拉门(Camillagate)等事件。

下面我们从转喻的认知分类来探讨“门”事件的认知理据。在同一理想化认知模型中能够引起转喻的概念关系被称为转喻生成关系。由于我们对世界的认识是通过结构化的理想化认知模型以整体和部分的关系构建起来的,拉登和考维克塞斯将转喻分为两大类:整体与部分、整体的部分之间互换而产生的转喻[8]。整体与部分的转喻关系是以事物及其部分之间的关系来实现的。根据认知语言学的观点,事物尤其是物理事物,都具有格式塔结构,表现为边界清楚,内部由部分组成。能够产生整体与部分转喻关系的ICM有:事物模型、等级(scale)模型、构造(constitution)模型、事件模型、范畴-成员(category-member)模型、范畴-属性(category-attribute)模型、简化(reduction)模型等等。“门”事件属于其中的范畴与其凸显属性之间的转喻。在ICM中,水门事件的凸显属性是“丑闻”,不光彩、不公正、不合法。与“丑闻”相关的“门”在本质上是抽象的。用此种转喻来说话和思维其证据最初源自认知心理学关于类典型效应的实验研究。受试人判断范畴的某些成员比其它成员更好地代表着这一范畴,例如欧亚鸲被认为能比鸡、企鹅和驼鸟等更好地代表“鸟”这一概念。因此任何范畴的具有代表性的成员被称为类典型成员,并“代表”(stand for)整个范畴。

语言交际受两大原则支配——信息最大化和经济最大化,这两个原则相互竞争、博弈。信息最大化原则要求说话人尽最大可能准确地传递最多的信息。而经济最大化原则要求说话人尽最大可能简捷地传递信息。一般情况下,意义产生和理解的速度是意义编码速度的4倍[9]。因此,编码成了语言交际的瓶颈——说话人希望在最少的时间内表达尽可能多的信息,事实上却只能一字一句的表达,而听话人则希望在最短的时间内从说话者那儿获取最多的信息,克服此瓶颈的一个重要办法便是利用转喻。兰盖克认为转喻之所以盛行,是因为认知参照点的能力是最基础的、无处不在的,并具有认知和交际功能[10]。这种功能使得转喻能巧妙地协调、兼顾信息最大化原则和认识突显原则。兰盖克提出的认知突显原则——即人们倾向于谈论和思考具有最大认知突显的事件,转喻使其和经济最大化原则得到最大的结合和统一,进而使语言交际效果最佳化。

部分与部分的转喻关系是以整个ICM为背景的,它可以发生在这样一些认知模型中:行为模型、感知模型、使役模型、产品模型、控制模型、领属模型、容器模型、地点模型、符号和参照(sign-reference)模型、修饰(modification)模型等。门事件属于其中的地点模型之间的转喻。地点模型涉及居住在该地点的人、位于该地点的机构、发生在该地点的事件、产于该地点的产品等。“水门事件”则属地点转喻为事件模型。丑闻“门”是抽取了“水门事件”这一丑闻的发生地点“水门”中的“门”来代替丑闻,这说明丑闻和“门”之间的语义关系是基于临近性的,丑闻“门”在本质上是转喻性的。

3 “门”族词转喻的信息认知与凸显

显然“门”族词是部分代替整体的关系,即“门”族词是对于一个具体的相对较复杂事件的提炼,是人的思维精确表达了一个事件的核心内容。往往一个事件的过程是比较复杂的,要想描述一个复杂事件是需要时间的,而说话者在表达时不可能详细描述“门”族词所蕴含的具体事件,因为那样就是言不达意或偏离了要表达的思想。那么“门”族词究竟向听者传递了什么信息呢?从上文中不难看出,“门”族词是向听者传递了“门”族事件中蕴含的“不光彩的事”、“丑闻”的信息。这是一个简单答案和最直接信息。然而,从转喻认知的角度作分析,“门”族词至少向听者传递了以下三方面的信息:事件的核心人物、事件本身和社会(哲学)效应。本文暂且把这样的转喻现象称为“门”族词转喻认知过程中的三个要素。以2010年5月的“养生门”个案为例,我们来分析一下这个“门”族词所蕴含的三个要素。(1)养生门事件的核心人物是张悟本;(2)张悟本通过电视和出版物等媒体倡导食物养生,食物疗法,不倡导医药治病;(3)其社会效应是一定程度地误导了听者,甚至哄抬了某些食品的物价,如绿豆。或者从哲学层次上来说,是引起人们对于养生的深深思考,是相信媒体还是相信医院。

通过这个案例,我们不禁思考“门”族词所代表的事件究竟凸显了以上三个要素中的那个呢?因为其三个要素中的任何一个要素似乎都是处于同等价值。如第一个要素张悟本变成了家喻户晓的人物,有人拥护他,有人斥责他,从某种角度来说他也被炒作成了名人。第二个要素是食物养生还是医药养生成了争论的热点,专家的话却不如一个炒作人的话具有影响力。第三个要素是媒体、社会的公德缺失。

从转喻的认知角度来分析,“门”族词究竟凸显了什么信息?这个问题的答案是很复杂的,笔者认为是在不同的背景下凸显不同的要素:有的背景为了炒作而凸显了人物,有的背景是解密等复杂情况而凸显了事件本身,有的是凸显了社会效应或哲学思考。如2008年的陈冠希“艳照门”就凸显了隐私,即凸显了第二个要素:事件的本身。因为此艳照门的主角陈××、张××、钟××都已经是著名明星,根本不需要通过这种手段来提高其知名度,但是艳照门本身却揭秘了这些明星的隐私。又如2008年的三鹿“奶粉门”却凸显了社会效应或哲学思考。因为在这个案例中,对于普通百姓来说,人们不会把焦点放在人物上,而是把焦点集中在事件的后果,即人们关注第三个要素。人们会思考吃了这个牌子的奶粉会造成什么样的后果,从而产生了社会效应和哲学思考,即企业的社会责任感和社会的公德何在。再如2010年的“兽兽门”却凸显了第一个要素,及人物兽兽(翟凌),从一个不知名的车模,被炒作成了一个知名的车模。因此从以上三个“门”族词所代表的“门”族事件来看,一味地断定,“门”族词的转喻认知凸显了三个要素中的其中一个即单一凸显有些偏激,而更合理的解释是在某背景下的复合凸显或个性化凸显,从而产生转喻认知的复合效果或适合个性化成分下的单一效果。个性化成分下的单一效果是指,由于个人的认知背景不同,其会在自己的认知范畴中寻找有用信息加以理解从而产生凸显。

4 结语

由地点——水门大厦到大厦里发生的美国历史上最不光彩的“政治丑闻”之一到不光彩、不公正、不合法、不健康的负面事件,“门”族词给我们留下了无穷无尽的想象空间。用门事件的范畴来指代其凸显属性,用丑闻的发生地点“水门”中的“门”来代替丑闻,这是新词构成的一种途径。新词在意义上跟门已经没有任何关系,产生了转义,但却有着思维上的认知联系,它简单易理解,便于记忆,表达准确。这种造词规则不断用转喻赋予“门”以新的含义,不断地丰富人类的语言。“门”族词转喻认知过程中有三个要素:事件的核心人物、事件本身、社会(哲学)效应,其凸显具有不确定性和复合性。本文不同意凸显的单一性。对于“门”族词转喻认知的这样解释,即通过分析和提出转喻过程中产生的三要素以及其凸显的复合性解释是对于原型(prototype)理论的发展和案例性的论证。

[1] 王南.美国政坛何故“门”案频发[N].人民日报,2005-11-08.

[2] 程鸿.中国式“××门”报道何时才能进行到底?[DB/OL].http://cio.blog.ccidnet,2006-08-30.

[3] Lakoff G,M Johnson.Metaphors We Live By[M].Chicago&London:The University of Chicago Press,1980.35-40.

[4] Langacker R.Reference Point Construction[J].Cognitive Linguistics,1993,(4):1-38.

[5] Alac M,S Coulson.The Man,the Key,or the Car:Who or What Is Parked Out Back?[J].Cognitive Science Online,2004,(2):21-34.

[6] 张辉,孙明智.概念转喻的本质、分类和认知运作机制[J].外语与外语教学,2005,(3):1-6.

[7] 汪榕培.英语词汇的最新发展[J].外语教学与研究,1997,(3):36-42.

[8] Radden G,Kovecses Z.Towards a theory of metonymy[A].Panther,Radden.Metonymy in Language and Thought[C]Amsterdam:John Benjamins,1999.29-43.

[9] Levinson SC.Presumptive Meanings:the Theory of Generailzed Conversational Implicatures[M].Cambridge,Massachusetts/London:the MITPress,2000.

[10] Langacker R.Grammarand Conceptualization[M].Berlin/New York:Moulton de Gruyter,1999.198-201.