黄道周的中医藏象新说

吴新明

(中国中医科学院 中医基础理论研究所,北京100007)

黄道周(1585—1646 年),字幼玄,又字幼平、螭若、螭平,号石斋,明代福建漳浦铜山(现福建东山县)人,是晚明著名学者、爱国民族英雄。道周之学究于天人,易学高妙,又以蹈死报国,节义千古,道德文章,一时无双,世人尊称“黄圣人”或“石斋先生”。其所著《三易洞玑》等书,对中医学的经典理论也颇有发明,世人罕有知之者。本文摘取其论中医藏象理论若干文字,以见其高致。

一、藏象理论的主要内容

“藏象”是中医学理论中极端重要的组成部分,所谓的“藏”指藏于体内的内脏, “象”指表现于外的生理、病理现象。“藏象”理论是研究人体各个脏腑的生理功能、病理变化及其相互关系的学说。

作为通晓古今学术的晚明大儒,石斋指出自《内经》以来,中医藏象学说的主流是五脏六腑,也就是肝、心、脾、肺、肾五藏对应木、火、土、金、水五行,胃、大肠、小肠、胆、膀胱、三焦分别隶属于五藏。但是,黄道周根据自己研究象数易学的心得体会,认为《黄帝内经》里的这个看法,并不准确,并且提出了另外一种藏象理论模式。在其所著《三易洞玑》卷五中,论述如下:“肺以九而处上,腎以一而处下。肝以三而处左,交于右,脾以七而处右,交于中。胃以五而四治,左乘冲气,达于肺之左管,为少阴金,右乘冲气,达于肺之右管,为少阴火。左引维气达于肺之左,下为厥阴木,右引维气,达于肺之右,下为太阴水。太阴之水,合於胃系,厥阴之水 (按:当作木),合于脾系。少阴之火,合于肝系,少阴之金,合于肾系,以上皆为阴,而心统之,都于膻中。是为书象,系于背。”[1]

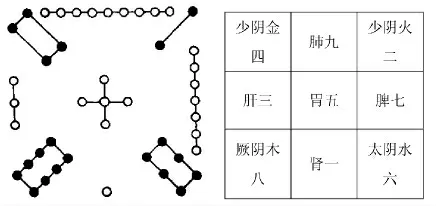

图1 洛书与五藏五系图

该图(见图1)根据原文大意绘制,据洛书的方位将肺、肾、肝、脾置于四正,而胃的作用尤其突出,置于中央。二七为火,故作少阴火,四九为金故称少阴金,三八为木故称厥阴木,一六为水故称太阴水。心为五藏之都统,其位于膻中。此说和现有的《黄帝内经》有诸多不同。《内经》以胃为腑,不作脏,脾为土,不属火,肾通常为少阴,不作太阴。此说肺为少阴,肾为太阴,与《灵枢·九针十二原》相同,但是脾与少阴同属火,为历代中医古籍所未载。

此外,文中所论“冲气”和“维气”是指冲脉和阴维、阳维两脉而言。在该篇前文中曾论所谓肺有“三隧”,类似左、右、中脉,文中所论左、右管当是其中一部分。而所论“胃系”、“脾系”、“肝系”、 “肾系”更是特殊的藏象学术语,前所未发,后人未论,当是道周独造。他说:“鬲、包络以二七而处上,胞、膀胱以一六而处下,小肠、阑门以三八处左而交于前,大肠、气海以四九处右而交于后。胃以十而四治,前引三七以交于肾之左,左引二八以交于肾之前,上引九一以交于肾之右,右引四六以交于肾之下,以下皆为阳,而胆统之,都于胞中,是为图象。系于腹。”[1]

“鬲”通“膈”,考《素问·诊要终经论第十四》曾有将“鬲”作为重要的脏器,叮嘱刺法当避五藏,其中有“鬲”。并明确说: “中鬲者皆为伤中,其病虽愈,不过一岁必死。”[2]38并在《素问·脉要精微论篇第十七》论脉位时谈到:“中附上,左外以候肝,内以候鬲,右外以候胃,内以候脾。”[2]42可见在早期医学著作中,膈是一个重要脏器,黄道周根据自己的象数体系,将其归入心包络同类,属于火。

“胞”当为女子胞,或称胞宫。 《素问·五藏别论篇第十一》称: “脑、髓、骨、脉、胆、女子胞、此六者地气之所生也,皆藏于阴而象于地,故藏而不焉,名曰奇恒之府。”[2]32此为后世中医学之成论,但是只要仔细考察,不难发现,在早期医学理论的争鸣中,的确有将胞做为独立脏器的考量。例如:《素问·评热并论篇第三十三》有云:“月事不来者,胞脉闭也,胞脉者属心,而络于胞中。”[2]74此说与奇恒之府不同。《素问·气厥论篇第三十七》又有“胞移热于膀胱,则脓、溺血”。[2]80《素问·痹论篇第四十三》还有“胞痺者,少腹膀胱按之内痛,若沃以汤,涩於小便,上为清涕”。[2]90在这些篇章中,都可以看到早期医家将“胞”作为一个独立脏器,在藏象学中应该具有独特的理论价值。黄道周在此将“胞”和“膀胱”归为一类,性质属水,和《内经》中散见的众多思想有相通之处,也和实际的临床事实吻合。

据《难经·四十四难》所提到的七冲门之说,“大小肠会为阑门”,[3]古经未曾论此为脏腑,据《难经》原意可以理解为一个独特的解剖部位,因其处于两肠交接之处,相对比较重要。而黄道周之论,四府分别有四房相应,以阑门为腑之“房”,这也是石斋独特的见解。

又所谓“气海”在石斋原文中为人体部位名称,非穴位之名。考现代中医学有上下气海之分。膻中为上气海,是宗气所聚之处。《灵枢·海论》:“膻中者,为气之海。”[2]250张景岳著《类经附翼》以丹田为下气海。据石斋原文之意,此处气海当在大肠周边,景岳以丹田为下气海,为大肠之“房”,于理可通,特别和丹道非常符合。

“故阴有五脏,脏有五系,上阴之君,心,悬于肺。故肺与心,别自为系。阳有四腑,腑有四房,下阳之君,胆悬于肝,故胆独为一系。以上五阴虚,胃以与心,以下四阳实,胃以与胆。其合则十,其别则九,合为二十,别为十八。故十八者,三六之会,腑脏变化之纪也”。[1]

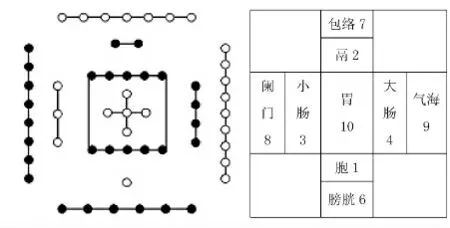

这是黄道周对藏象理论的一个小结,简明扼要地指出了五藏有五系,由心统摄,四腑有四房,归胆统领(见图2)。脏为阴,其统摄为心,心属阳;腑为阳,其统摄为胆,胆属阴。而胃兼阴阳两性,既属于脏,也属于腑,是个位于脏腑中央,四通八达、功能复杂的脏器。

图2 河图与四腑四房图

五脏五系、四腑四房,共为十八,另加心胆,共计二十。《易》以十有八变而成卦,故而人以十八脏腑而成变化,这是典型的象数思想在中医藏象理论中的应用。

二、思想根源

应该指出,《内经》中有多种不同的藏象理论模式,而石斋提出的主要是针对五脏六腑理论的不同看法。通过上文不难发现,黄道周的这种理论和传统五脏六腑理论具有显著差异,其主要的区别是脏腑的数目和分类方法的不同。黄道周的象数易学对于自己的中医学理论起到了很大的影响,特别是河图洛书的象数思想,在构建藏象理论中起到了很大的指导作用。

考虑《内经》的成书年代等众多因素,五脏六腑学说的主要理论来源和五、六的特殊作用有关。显然,干支分别代表天地,十干、十二支在汉代称之为“十母”、“十二子”,[4]人为三才之中,各取天地之半,故而以五、六分别为中数,援引作为脏腑数目的根据。

深入研究中医学的学术内史,不难理解这种做法是《内经》成书年代的特殊历史文化对中医学造成的影响,这个基础理论的影响非常深远,以至于后世,特别是金元时期中医出现的新理论都要在这个基本框架上进行修补。直至石斋先生的《三易洞玑》,才真正跳出了这个思想窠臼,进行了独特的理论创新尝试——也就是在五脏六腑体系之外重构体系。这种操作,也许只能在类似这样的“数学”类著作中才能看到,因为天人相应的道理,这必须是在一个宇宙观的重构的基础上,才有望重构对人体的结构分析。

三、创新精神

明末是个学风转变的时代,当时的学人很有创新精神,对于经典文献自有一种态度。黄道周熟悉《内经》之成论,但是又不满足于原有的理论,其论称:“自有《内经》以来,五脏六腑注为不刋,而三焦一腑讹云三处,心包、鬲络又混一膜,肝出脾右而以为左,命同于肾而别两方,疑滞灿然。又以两跷、孤竹二络,脾脉自系大经,义虽可寻,理殊无取。”[1]

石斋于此列举《内经》中的种种错误,若非精研医理,不能有此深刻见地。所以在其《三易洞玑》等著作中,他利用易学象数理论系统地建构了藏象、经络、诊法和五运六气等理论,在晚明一代颇有影响。其弟子董说著有《运气定论》一书,也对传统中医学理持不同意见,可知当时风气之渐。

至于所论藏象理论,自然成为当时学子的一个疑问。后来在《榕坛问业》中,对此简要论述如下: “古经皆云五脏六腑,今云阴有五脏,脏有五系,上阴之君,心,县于肺。故肺与心,别自为系;阳有四腑,腑有四房,下阳之君,胆,县于肝。故胆独为一系。以上五阴虚,胃以与心;以下四阳实,胃以与胆。其合则十,其别则九,合为二十,别为十八。何也?某云:凡人本天而生,五运六气、九图、十书、八卦,只是一物。信得过者,隔垣闻声,洞见腑脏;信不过者,涤肠剖腹只是采生。”[5]

在这个问对中,弟子提问黄先生的中医藏象理论,为何与内经五脏六腑不同?而黄道周并没有直接正面回答这个问题。相反倒是启发弟子:人本天地而生,其象数学规律无疑是通用的,所以拿河洛作为理论依据。在黄道周看来,正是因为河洛和运气、八卦一样,都是等价的,是自然之道,若不能相信这个道理,就是耽误患者的生命。由此可见,在黄道周的理论中,展现出河洛理数的重要意义及其独特生命体验和医学观念。

四、若干引申及其意义

黄道周的藏象理论中有藏府之别,分别用河图和洛书来构造相互关系。显然,河图是五行相生,洛书是五行相克,河图是圆图为体,洛书是方图为用。肾、肺、肝、脾、胃五藏分别对应着水、火、金、木、土,而五藏各有一“系”,所谓肺系、肾系等。其统摄为心脏,位在膻中。这是藏的河图之象。而对于府来说,则是胞、膈、大肠、小肠四“府”分别对应着膀胱、心包络、气海、阑门四“房”,其统摄为胆,位在胞中。这是府的洛书之象。胃以五数为藏,以十数为府,所以胃兼两性,其特殊重要意义不言而喻。

1. 人体最重要的三个脏器,分别是心、胆、胃。心主血脉,温通五藏;胆主中清,滋养四府,胃兼阴阳,协调上下表里。这个推论和印度阿尤吠陀医学的基础理论三体液学说,何其近似!“体液即内风、胆汁和痰”。[6]古代佛经翻译成“风”、 “胆”、 “痰”,而今译作“内风”、“胆汁”和“痰”,差距不大。这阿尤吠陀的这三种体液,正好和这人体中三个最重要的脏器功能是吻合的。胃和“内风”的作用接近,心和“胆”的作用接近,而胆和“痰”的作用类似。人体也的确就是在三者的动态平衡中进行生命的演进。这个推论,反过来,还能让中医学人借助这个思想能够更好理解,为何治疗胆病,化痰的方剂叫做“温胆汤”。这个理论结构让我们深刻地理解,印度的阿尤吠陀、藏医学、蒙医学等类似论述正是从这个层次去理解人体生命活动。

2. 如果把胃作为藏和府的功能再分为阴阳两种,也就构成四元对立的局面,分别是心、胆、胃阴、胃阳。这个结构模式和希腊——阿拉伯医学的四体液说基本类似。希波克拉底认为:“人体内有血液、黏液、黄胆汁和黑胆汁,这些要素决定了人体的性质。人体由此感到痛苦,由此赢得健康。”[7]心对应“血液”,胆对应“黏液”,胃阴对应“黑胆汁”,胃阳对应“黄胆汁”。当然,希腊医学对于四体液和脏腑对应的具体内容和黄道周的这个理论并不完全一致,但是对我们理解其理论的主要结构显得更为重要。也就是说,如果我们忽略具体的名词的差异,从理论基本结构上去理解希腊医学的本质,两种医学理论具有高度相似性。

上述这些简单的引申和推论,揭示了当今世界主要传统医学体系在人体构造理论上的内部统一性。这些惊人的跨体系巧合,乃至于五脏六腑体系理论之外的理论补丁,也反过来证明,如果深入解读黄道周的中医藏象理论,不但能很好地解释中医已有的医学实践,并且还能够兼容其他传统医学体系。这个结果是非常震撼人心的!这些内容虽非石斋所论,却也不难导出,足见其立论之妙!黄道周作为明末一代大儒,极高明而道中庸,根据河洛象数之理,提出了独具特色的藏象理论,独造精微,洞彻人天,其研究方法和结论,都是弥足珍贵的学术财富,可为当代中医学人借鉴参考。

[1]黄道周. 三易洞玑: 卷五[M] //景印文渊阁《四库全书》“子部”. 第806 册. 台北: 台湾商务印书馆,1986.

[2] 王冰,注. 黄帝内经[M]. 影印本. 北京: 中医古籍出版社,2003.

[3]凌耀星,主编. 难经校注[M]. 北京: 人民卫生出版社,1991: 79.

[4]司马迁. 史记[M]. 北京: 中华书局,1999: 1085.

[5]黄道周. 榕坛问业: 卷五[M] //景印文渊阁《四库全书》“子部”. 第717 册. 台北: 台湾商务印书馆,1986.

[6]陈明. 印度梵文医典《医理精华》研究[M]. 北京: 中华书局,2002: 319.

[7]希波克拉底. 希波克拉底文集[M]. 赵洪钧,译.北京: 中国中医药出版社,2007: 210.