论“唯”从语气副词向范围副词的转化

兰碧仙

(集美大学 海外教育学院,福建 厦门361021)

关于先秦时期的副词“唯”,学者有完全不同的看法。例如武振玉认为两周金文“唯”只“表示强调语气”,不赞成两周金文中已出现表示限制的范围副词“唯”。[1]126与此相反,何乐士据传世文献《左传》分析,认为“唯”仅为限制类的范围副词,虽然“唯”兼带点儿语气作用。[2]308两周金文从西周起至战国, 《左传》成书于战国,二者在时间上并未出现很长的断层,相反二者有相合之处。任何一种语言现象一般都不可能突变,应有着一段并存、取代时期。为何两位先生关于“唯”的分析截然不同?笔者根据出土文献殷商甲骨卜辞、两周金文、战国简①卜辞以《甲骨文合集》(简称《合集》)、《小屯南地甲骨》的(简称《屯》)为代表。两周金文选自《金文引得》。战国简以《郭店楚简》(简称郭店)、《上海博物馆藏战国楚竹书》(简称上博)、《睡虎地秦简》(简称睡虎地)为代表。引文出处按照书名、篇名、序号(即例句篇目后的数字)来排列,若没有篇名则标明书名、序号。引文中出现的符号,“□”代表缺一字;“[]”表示根据传世文献或上下文补足缺文。“唯”字,甲骨文作“隹、唯”,金文作“隹、唯、虽、谁”,战国文献作“唯、惟、维”,作虚词时大体通用,为行文简洁,统一作“唯”。对“唯”的历史演变作个探讨。

一、甲骨文的“唯”

关于卜辞的“唯”有学者认为是助词或语气词,也有学者认为是副词,或分属语气词与副词。比如杨逢彬以“专门充任状语”这一标准来衡量“唯”的词性,认为“唯”语法位置过于灵活,不仅能处在谓语前,还可处于主语和宾语前,因而只能是助词或语气词。[3]但是我们知道以“只能充任状语”的标准来定位副词虽然通俗,但不够准确。杨荣祥对副词的语法位置做过探讨,认为副词是“谓词性成分的标志”,[4]如“只一人去”的“只”位于句首并未直接修饰谓语,但“只”为副词。何乐士认为副词主要修饰谓语,但也对主语或宾语起修饰作用,显示它们在与谓语发生关系时的方式、状态、范围等。 “主语、前置宾语、谓语或复句的分句等,都可以接受它(“唯”)的限定”。[2]250因此副词以充任状语为常,但也不一定要处于状语的位置,可位于主语、宾语等成分前。

张玉金将卜辞“唯” 界定为语气副词。[5]193-211语气副词这一名称是王力最早提出来,之前语气副词一般混同于语气词。王力将位于句末的称为“语气词”,将位于谓语前的称为语气副词。[6]齐沪扬认为语气副词是语气系统的组成部分,并以“表示说话人使用句子要达到的交际目的”为依据,将语气分“陈述语气、疑问语气、祈使语气、感叹语气”4 种。[7]20-21其中陈述语气包括肯定语气。语气系统有肯定语气这一类别,那么相应地有表示肯定语义的语气副词。“相对于其它副词来说,语气副词具有一定的特殊性。首先其他副词在句子中只能作状语,一般位于动词或形容词之前。但语气副词的位置比较灵活,绝大多数的双音节语气副词,既……位于动词或形容词之前,也可以在句首,位于主语前。”[7]54-55

根据对副词、语气副词特殊性的分析,笔者认为卜辞“唯”为语气副词,而且像一般的语气副词一样,“唯”的语法位置灵活,它可出现在语句的主语、谓语、宾语、兼语、时间状语前。其中“唯”位于主语前、时间状语前一般是处于句首的位置,位于谓语、宾语/兼语前处于句中位置。如:

1)丁丑王卜曰:唯余其亡延。 (《合集》24980)

5)唯八月有事。(《合集》21586)

以上例子“唯”分别位于主语、谓语、宾语、兼语、时间状语前。其中例3) “唯”位于宾语前,译作“方出犯了,会给我们带来忧患吗?”例4) “唯”位于兼语前,可译作“会让我们有忧患吗?”[5]197

关于语气副词“唯”的语法意义。张玉金首次引入“预设”、“焦点”等现代语言学理论对甲骨文的“唯”进行全新阐释,将“唯”所强调、修饰的对象称之为语句焦点。“(‘唯’)均出现在语句焦点前,是焦点的辅助标记,表示提示、强调的语气,可以根据文意灵活翻译或不译。”[5]193卜辞“唯”主要出现在某种情况的反复卜问的句式中。例如:

6)唯祖庚害?

唯祖辛害?

唯祖乙害?

唯祖[丁]害?(《屯》1046)

例6)贞问是祖庚为害呢,还是祖辛为害呢?是祖乙为害呢,还是祖丁为害呢?从焦点和预设的理论来看,这几个句子有一个共同的预设,就是有某位祖先作崇,但不能确定是哪位祖先,故在每位先祖前都用“唯”来标记焦点,起强调性提示作用。因此卜辞“唯”翻译成“仅,只”是不合适的。

另外,卜辞中的“唯”与“其”、“惠”等语气副词出现在相同的语法位置上,“其”[5]140-172、“惠”[5]92-116在甲骨文时期为语气副词。因此将“唯”确定为语气副词,表示提示、强调。

二、两周金文的“唯”

两周金文“唯”所处的语法位置延续甲骨文时期的用法。如:

7)唯曾子伯父自作尊匜。 (曾子伯父匜,春秋早期)

8)廼敢疾讯人,则唯辅天降丧。 (倳盨,西周晚期)

9)令敢扬皇王偾,丁公文报。用傂后人享,唯丁公报。(作册夨令簋,西周早期)

10)曶或以匡季告东宫,曶曰:弋唯朕[禾]偿。(曶鼎,西周中期)

11)唯三年二月初吉丁亥,王在周。(三年师兑簋,西周晚期)

例7)、8)、11)的“唯”分别位于主语、谓语、时间词语前。例9)、10) “唯”位于前置宾语前。黄德宽[8]、潘玉坤均视例9) “唯丁公报”为宾语前置句。潘玉坤先生谓:“卜辞宾语前置有‘唯+宾语+动词’式,‘唯丁公报’应是对这一形式的继承。”[9]关于例10),学界有两种不同的看法:一种认为是“弋唯朕[禾][是]偿”,一种是“弋唯朕[禾] 偿”。赵诚谓:“此铭下部略有残损,或以为本句应是‘唯朕禾是偿’,与后代的语法结构同。但是如果比较其他残损的字的地位来计算,本句‘朕’下只能残损一字,因而应是‘唯朕禾偿’”。[10]420武振玉从“唯宾动、宾是动、唯宾是动”产生的历史层次分析,认为“两周金文中‘宾·是·动’式全部出现于春秋时期,所以西周中期的《曶鼎》不太可能出现“唯·宾·是·动”的格式。”[1]249-250故笔者赞同后一观点。

对两周时期“唯”的意义,究竟是表示仅限还是强调,学术界始有不同的看法。有的学者认为甲金时期的“唯”只有单一功能。例如武振玉认为两周金文中的“唯”只有提示强调的作用。[1]251裘燮君认为甲骨文、西周金文中的“唯”均表示肯定,不同的是“在甲骨卜辞中,肯定助词‘唯’主要用来对卜问的重点部分起强调性的提示作用”, “在西周金文中,肯定助词‘唯’用在各类句子成分前面或者整个句子前面,对该成分或者该句子的内容加以提示、肯定或强调。”[11]193-194

但是两周金文的句式比甲骨文丰富,学者对“唯”的意义的理解也多样化起来。比如管燮初认为“唯”可以表示确定语气、表示时态、表示唯独、表示“会 (不会)”、表示陈述语气等,[12]赵诚分视为助词(或称语气词)和副词两类。[10]417-437笔者认为两周金文“唯”主要延续甲骨文的用法,表示提示、强调。但是不可否认由于“唯”所在句式以及上下文语言环境的影响,“唯”的“强调义”已发生悄然变化,开始有了“仅限”的意味。两周金文中以下3 个句子的“唯”可视为范围副词:

12)班非敢觅,唯作昭考俪,谥曰大政。(班簋,西周中期)

13)无唯正昏,引其唯王智,迺唯是丧我国。(毛公鼎,西周晚期)

14)寡人幼童未通智,唯傅姆是从。(中山王厝鼎,战国晚期)

例12)和例13)这两个句子的特点就是都处于“非/无……唯……”的句式中。甲骨文句式简单,“唯”多出现对贞的卜问中,起提示强调作用,不能译为“只,唯独”等义。但是金文的句式开始复杂,就为“唯”义项的丰富化创造条件。 “非/无……唯……”的句式就可表达排除某些(种)情况、仅限某些(种)情况的意思。如例12)译作“班非敢有所希翼,仅作昭考之祭器,名之曰大政。”[13]23从“唯”表示“仅限”之义,对动作范围起了限定作用。例13)学界有两种不同的看法,一是郭沫若译作“不问青红皂白,一唯王意是从。”[13]137二是裘锡圭考释作“无唯正闻,引其唯王知”,译作“连正长都不知道,王还能知道吗?”[14]笔者从郭沫若的看法。

例14)属于“唯宾是动”式,它在两周金文中仅1 例,而且属于战国晚期。 “唯宾是动”是从“唯宾动”、“宾是动”这两种格式中演化出来的。殷商卜辞仅有“唯宾动”式。张玉金谓:“‘唯’和‘惠’的基本性质是语气副词,它又是焦点和新信息的辅助标记。假如句中动词的宾语是焦点而又需要用‘惠’和‘唯’来标记的时候,就只能把宾语前置于动词和宾语之间的……假如宾语不是焦点而动词是焦点,那么,宾语就不会前置。”[15]199-200也就是说当宾语被强调时,宾语就前置,受“唯”修饰。在两周金文中“唯宾动”格式锐减,两周金文只有2 例。“宾是动”式在甲骨文和西周金文中尚未出现,它是西周春秋之交出现的。“唯宾动”与“宾是动”产生的历史时期虽然不同,但二者均是宾语前置句。“唯宾是动”的产生是“为了消除歧义和促进功能的完善”,[16]217例如“赫赫姜嫄,其德不回,上帝是依。”(《诗经·鲁颂·宫》)的“上帝是依”就有歧义,既可理解为“姜嫄依靠天帝”又可理解为“天帝凭依姜嫄”。这主要是因为结构助词并不是“是”唯一功能,它作代词更为常见。“‘宾是动’式与‘唯宾动’式自然而然地结合起来,构成了新型的‘唯宾是动’式。”[16]217“宾是动”的宾语由于结构助词“是”提前已有了强调的意味,“在前置宾语前又加上表专限的副词‘唯’,突出表现了动作对象的单一性和排他性。”[2]255-256即“唯宾是动”格式中“唯”表示仅限, “是”则表示强调。同样,例14)“寡人幼童未通智,唯傅姆是从。”的“唯”亦表示仅限的意思,为范围副词。两周金文只有3 例“唯”可视为范围副词,其中2 例属西周时期,1 例为战国时期,用例少,可谓初显端倪时期。

三、楚简、秦简、《左传》的“唯”

战国楚简(以郭店简、上博简为代表)、秦简(以睡虎地秦简为代表)及传世文献《左传》的年代总体上比两周金文晚,前者反映战国至秦这段时间的语言现象,两周金文则反映西周至战国的语言现象。出土战国文献及传世文献《左传》 “唯”仍延续甲金文时期“唯”的语法位置,位于主语、谓语、前置宾语、时间状语前。

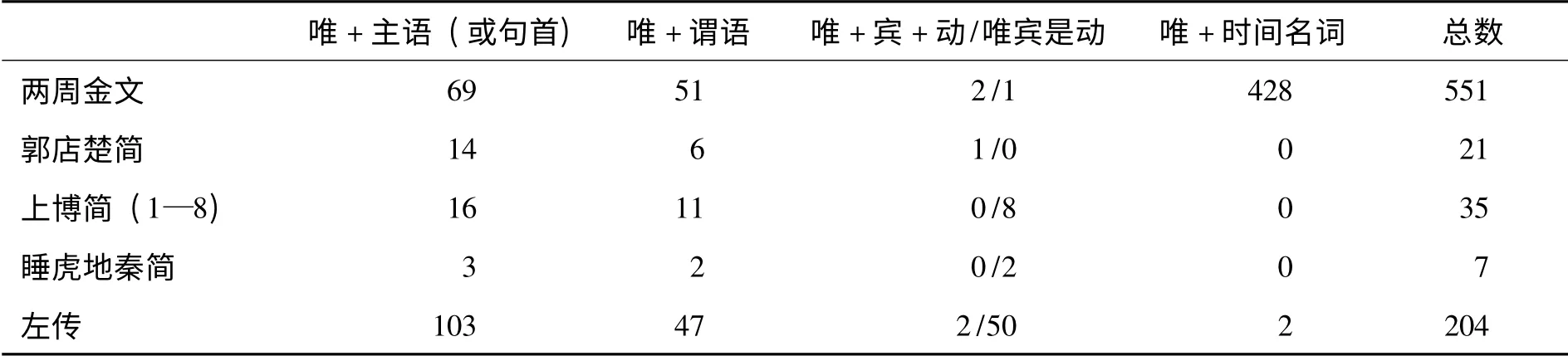

虽然语法位置类型不变,但是各位置的比重有所倾斜,战国文献的“唯”位于主语前的数量均大于“唯”位于谓语前的,“唯”几乎不位于宾语和时间名词前,不过“唯宾是动”的用法增多(见表1)。

表1 先秦“唯”的分布① 两周金文数据来源除参考文献[1][2]外,均为笔者统计。

而且在语义表达上, “强调、肯定、提示”的意义与表示“仅限、唯独”的意义开始平分秋色,甚至向后者倾斜。

(一)“唯”位于主语前

1. 表示强调。郭店3 例,上博简8 例,《左传》38 例。如:

15)夫唯弗居也,是以弗去也。(《郭店·老子甲》17-18)

16)有皇将起兮,唯余教保子兮。(《上博八·有皇将起》1)

2. 表示仅限。上博简5 例,睡虎地3 例,郭店8 例,《左传》38 例。②不包含固定结构“唯是”。西周晚期毛公鼎始见固定结构“唯是”,郭店简1 例,睡虎简4 例,《左传》9 例。关于“唯是”的意义,详见参考文献[2]第274-276 页。此期出现范围副词“唯”。裘燮君谓:“‘唯’作范围助词的用法,是其肯定助词用法的直接引申。当肯定助词所肯定的对象在具体的上下文里具有排他性的特点时,‘唯’就转化为范围助词。具体来说,凡唯字用在主、谓、宾等句子成分前面或整个句子前面,对某个句子成分或者句子的内容加以范围上的限定,相当于‘只’、‘只有’等意义(个别用例相当于‘凡’的意义),这样的用法就是范围副词。”[11]195除了语义上有“只”、“只有”等意义外,这个阶段的“唯”还有比较明确的语言标志,如与范围副词“凡”、“皆”对举等。

(1)有的是“唯”与范围副词“凡”、“皆”对举,与形容词“多”、“举”对比,“唯”可确定为范围副词。

17)九年春,纪季姜归于京师。凡诸侯之女行,唯王后书。(《左传·恒公九年》)

18)见子尾。子尾见强,宣子谓之如子旗。大夫多笑之,唯晏子信之,曰: “夫子,君子也。君子有信,其有以知之矣。”(《左传·昭公二年》)

(2)有的是与较大的某一范围比较。

19)爱类七,唯性爱为近仁。智类五,唯义道为近忠。(《郭店·性自命出》40)

20)唯县少内为“府中”,其它不为。(《睡虎地·法律答问》32)

(3)有的虽没有出现明确的比对对象,但是联系上下文可得知“唯”表示仅限之义。

21)大子曰:“唯佐也能免我。”召而使请,曰:“日中不来,吾知死矣。”(《左传·襄公二十六年》)

22)子产归,未至,闻子皮卒,哭,且曰:“吾已,无为为善矣,唯夫子知我。”(《左传·昭公十三年》)

3. 两可。这种情况可认为是语气副词兼有仅限的意味,或范围副词带有强调的意思。郭店3 例,上博简3 例,《左传》10 例。如:

23)子曰:唯君子能好其匹,小人岂能好其匹。(《郭店·缁衣》42)

24)唯君之贾臣,非货以酬。(《上博六·用曰》13)

笔者认为第1 种情况是语气副词用法,延续甲金文,第2 种情况是战国时期新生的,表示“仅限”,为范围副词,第3 种情况处于两可的状态中。

(二)“唯”位于谓语前

何乐士认为:“‘唯’对谓语的限定,最引人注意的特点是绝大多数运用在复句中, ‘唯’所在谓语充当复句中的一个分句。 ‘唯’在表意上的基本特点是:以‘唯’的‘唯独’、‘只有’本意为核心,结合分句与分句之间的各种关系;有它基本不变的一面,又有它灵活多变的一面。如可引申为‘只要(有)’、‘正因为’、‘就因为’、‘难道因为’……等。”[2]269所谓的“正因为、就因为、难道因为”等义项其实仍是延续金文时期表示强调的用法。另外此期开始出现范围副词“唯”位于谓语前,表示“仅限”。

1. 表示强调。郭店简4 例,上博简10 例,睡虎地1 例,《左传》30 例。如:

25)贤者唯其止也以异。(《郭店·语丛三》52-53)

26)是则唯不谷之罪也。(《上博八·志书乃言》7)

27)善宿卫,闭门辄靡其旁火,慎守唯儆。(《睡虎地·秦律十八种》196)

2. 表示仅限。郭店2 例,睡虎地1 例,《左传》7 例。如:

28)裁此亲戚远近,唯其人所在。得其人则举焉,不得其人则止也。(《郭店·六德》11、48)

29)离日不可以嫁女、娶妇及入人民畜生,唯利以分异。(《睡虎地·日书甲》49 正叁-52正叁)

30)栾氏所得,其唯魏氏乎!(《左传·襄公二十三年》)

以上几例都有了对比的范围,如“亲戚”与“其人”,“栾氏所得”与“魏氏”是整体与局部的关系,因而“唯”表示“仅限”之义,是范围副词。

3. 因缺少明确的上下文提示,“唯”表强调或仅限均可。上博简1 例,《左传》10 例。如:

31)彼天之道,唯恒。(《上博三·彭祖》1)

32)余唯信吴,故置诸蔡。(《左传·昭公十五年》)

(三)“唯”位于宾语前

1. 唯宾动。郭店1 例,《左传》2 例。与卜辞时期大量出现“唯宾动”式相比,战国时期“唯宾动”式已十分少见。

33)《小雅》云:“非其止之,共唯王恭。”(《郭店·缁衣》7-8)

34)唯所欲与。(《左传·昭公一年》)

35)乃使告邯郸人曰: “吾私有讨于午也,二三子唯所欲立。”(《左传·定公十三年》)

2. “唯宾是动”的完整式。上博简6 例,睡虎地2 例,《左传》30 例。

36)君卒,太子乃无闻、无声,不问、不命,唯哀悲是思,唯邦之大务是敬。 (《上博二·鲁邦大旱》4)

37)唯仓自封印者是度县(度县:称量)。(《睡虎地·秦律十八种》23)

38)凡从君出而可以入者,将唯子是听。(《左传·定公一年》)

与两周金文仅有1 例相比,此期“唯宾是动”的数量大为增加。有肯定形式“唯宾是动”、否定形式“不唯宾是动”和反问形式“敢不/唯宾是动”等3 种。“唯宾是动”的“唯”至迟在战国晚期可确认为范围副词,表“仅限、只有”之义。

3. “唯宾之动”。“唯宾之动”为“唯宾是动”的变式。上博简2 例,《左传》7 例。

39)《小雅》云:“……唯王之恭。”(《上博一·缁衣》4-5)

40)此子也才,吾受子之赐;不才,吾唯子之怨。(《左传·文公七年》)

例39)郭店本《缁衣》为“唯王恭”,上博本作“唯王之恭”,今本作“惟王之邛”。刘钊将此句译作“《小雅》云:‘不但不制止,还与其一起服侍君王。”[17]“王”为动词“恭”的宾语。郭店楚简的墓葬年代为战国中晚期,上博简是战国晚期楚国贵族墓中的随葬品,故郭店简、上博简、今本《缁衣》产生年代有先后之别,早期的郭店简“唯”直接位于宾语前,而稍后的上博简“唯”则配合助词“之”使用。这种异文现象亦体现了“唯宾动”与“唯宾是动”的历史层次性。

4. “唯宾是动”的省略形式。《左传》12 例。

41)孤不天,不能事君,使君怀怒以及敝邑,孤之罪也,敢不唯命是听?其俘诸江南,以实海滨,亦唯命;其翦以赐诸侯,使臣妾之,亦唯命。(《左传·宣公十二年》)

这一类型均省略了动词与助词“是”。例41)“唯宾是动”的完整式与省略式同现。

(四)“唯”位于时间词语前

与两周金文相比, “唯+时间词语”格式仅《左传》2 例,上博、郭店、睡虎地简均未见。如:

42)唯正月之朔,慝未作,日有食之,于是乎用币于社,伐鼓于朝。(《左传·庄公二十五年》)

43)唯正月朔,慝未作,日有食之,于是乎有伐鼓用币,礼也。(《左传·昭公十七年》)

“唯+时间词语”在卜辞作状语的情况很常见。延续到金文,“唯+时间词语”是两周金文最为常见的时间表达式。“唯”总计551 例,但用于时间词语前就有428 例。有的学者认为时间词语前的“唯”应为介词,例如赵诚认为“用来表示时间,近似于‘于’,有‘在’的意义,好像是介词。”[18]而张玉金认为“唯+时间”虽处于VP 前,但不可“VP +唯+时间词语”,所以“唯”不能算介词。[15]200-201笔者赞同张先生的观点。“唯+时间词语”的“唯”起提示、强调的作用。不同的是,甲骨卜辞为占卜之辞,“唯+时间词”主要起一般性时间提示作用,而金文“唯+时间词”主要是标明曾经发生过大事。如:“唯三月,王在成周。” (《德方鼎》)“唯九月吉庚午,公叔初见于卫,贤从。”(《贤簋》)此时“唯”的强调意味就更重。

通过对“唯”的系统分析,我们认为战国时期出现了范围副词“唯”,不过语气副词“唯”仍继续存在。出土战国文献“唯”既延续着甲金文时期的语法功能,起强调、提示作用,又可作为表示仅限义的范围副词。譬如郭店楚简中“唯”共21 例,去除语义两可的3 例, “唯”表强调与仅限之比为8:10。再如上博简(一)至(八),计35 例,去除语义两可的4 例,表强调与表仅限之比为18:13。稍晚的睡虎地秦简“唯”共7 例,仅1 例是表强调,其他都是表示仅限义。可见在战国楚简中表示强调的“唯”与表示仅限义的“唯”比例不相上下,不过到了秦简,表示仅限义的“唯”就远超过前者。

四、结 语

“唯”在先秦的发展有个纵向的历史过程。殷商卜辞时期是纯粹的表示提示、强调的语气副词,西周至春秋是其从语气副词向范围副词过渡的阶段,战国时期作为语气副词“唯”就与作为范围副词的“唯”平分秋色。从语法位置看,除了“唯宾动”式锐减、甚至消失外,其他语法位置变化不大,都可处于主语、谓语、时间词语前(见表1)。但是在主语前的“唯”与“唯宾是动”的数量有所变化,比重增大,而在谓语前与时间词语前的比重减少。甚至到了战国时期,“唯宾是动”成为最常用的格式。“唯”位于主语前与“唯宾是动”格式,最易将“唯”从表示“强调”的语气副词向表示“仅限”义的范围副词转化。由于范围副词“唯”比重逐渐增大,人们习惯性地称所有的“唯”都为限定性范围副词,割裂了“唯”的历史演变。

[1]武振玉. 两周金文词类研究(虚词篇) [D]. 长春: 吉林大学古籍研究所博士学位论文,2006.

[2]何乐士. 《左传》范围副词[M]. 长沙: 岳麓书社,1994.

[3]杨逢彬. 殷墟甲骨刻辞的词类研究[M]. 广州:花城出版社,2003: 270-276.

[4]杨荣祥. 近代汉语副词研究[M]. 北京: 商务印书馆,2005: 12.

[5]张玉金. 甲骨文虚词词典[M]. 北京: 中华书局,1994.

[6] 王力. 中国语法理论[M] //王力文集: 第1 卷.济南: 山东教育出版社,1984: 229-230.

[7]齐沪扬. 语气词与语气系统[M]. 合肥: 安徽教育出版社,2002.

[8]黄德宽. 甲骨文“(S) 惠OV”句式探踪[J]. 语言研究,1988 (1) : 42-50.

[9]潘玉坤. 西周金文中的宾语前置句和主谓倒装句[M] //教育部人文社会科学重点研究基地,华东师范大学中国文字研究与应用中心. 中国文字研究:第4 辑. 南宁: 广西教育出版社,2003: 117.

[10]赵诚. 金文的隹·唯(虽·谁) [C] //广东炎黄文化研究会,纪念容庚先生百年诞辰暨中国古文字学学术研讨会. 容庚先生百年诞辰纪念文集.广州: 广东人民出版社,1998.

[11] 裘燮君. 先秦文献中“唯”作助词的用法[C] //高思曼,何乐士. 第一届国际先秦汉语语法研讨会论文集. 长沙: 岳麓书社,1994.

[12]管燮初. 甲骨文金文中“唯”字用法的分析[J].中国语文,1962 (6) : 243-250.

[13]郭沫若. 周代金文图录及释文(三) [M]. 台北:大通书局,1971.

[14]裘锡圭. 说金文“引”字的虚词用法[J]. 古汉语研究,1988 (1) : 1-3.

[15]张玉金. 甲骨卜辞语法研究[M]. 广州: 广东高等教育出版社,2002.

[16]唐钰明. 甲骨文“唯宾动”式及其蜕变[M] //《著名中年语言学家自选集》编辑组. 著名中年语言学家自选集: 唐钰明卷. 合肥: 安徽教育出版社,2002.

[17]刘钊. 郭店楚简校释[M]. 修订版. 福州: 福建人民出版社,2005: 54.

[18]赵诚. 甲骨文简明词典[M]. 北京: 商务印书馆,2009: 298.