演奏中国风格弦乐四重奏音乐作品的思考

陈 芳

(集美大学 音乐学院,福建 厦门361021)

弦乐四重奏作为非常优秀的室内乐组合之一,其作品音乐形象丰富多彩,形式多样,内容充实,它可以表现从最柔和到最宏大的音量,也可以表达人类最深刻、最细腻的情感,甚至讲述永恒的真理。一部伟大的弦乐四重奏作品可以比一部交响乐所表达的情感还要丰富。弦乐四重奏已经成为每一位弦乐演奏家音乐生活的必由之路。弦乐四重奏是标准的“舶来品”,在它的广泛传播和普及中与不同地域、不同文化相互碰撞、交融,形成了以弦乐四重奏为表现形式的多元的、风格迥异的、但令人耳目一新的音乐成果,中国风格弦乐四重奏就是其中之一。

一、中国风格弦乐四重奏乐曲的历史形成和创作途径

18 世纪弦乐四重奏创立,19 世纪沉寂,20世纪,弦乐四重奏通过将近一个世纪的“酝酿”,终又放射出耀眼的光芒。以巴托克为中心的音乐大师们,如勋伯格、贝尔格、韦伯恩、欣德米特、肖斯塔科维奇等,赋予了弦乐四重奏新的风格和光彩。同时,我国的弦乐四重奏创作从萧友梅的《D 大调弦乐四重奏》开始,它是1919 年12 月萧友梅在德国莱比锡音乐学院学习作曲时创作的,这部作品也是中国近代音乐史上首批以西方作曲技法创作的器乐作品之一。1938年,马思聪创作了(F 大调) 《第一弦乐四重奏》,首次将民族音乐素材与西洋作曲创作相结合,开创了重奏音乐的新模式。20 世纪80 年代起,我国涌现出许多优秀的弦乐四重奏作品:80年代创作的《白毛女》(朱践耳、施咏康改编) 、《翻身道情》(郑德仁改编)、《情深意长》 (丁芷诺改编)、《快乐的萨莉哈》 (张颉城改编) 、《映山红》 (谭密子改编)、 《琴曲》 (周龙) 、《边寨素描》 (李晓琦)、 《风·雅·颂》 (谭盾)、 《猜调》 (鲍元恺) 等;90 年代创作的《旱天雷》(丁芷诺改编)、《形影不离》 (王云阶)、《心灵》(周龙)、《酒狂》(鲍元恺)、《客家人》(吴粤北)、《追远》(张杰林)、《风合缠身》(周扬)、《中国风格弦乐四重奏六首》(黄晓芝) 等。这些优秀作品的出现及流传,打破了弦乐四重奏只能演奏外国作品的局限,迈出了弦乐四重奏音乐民族化创作的第一步,也是最重要的一步。我国的弦乐四重奏作品除作曲家创作以外,还来自提琴家的经验积累与构思创作,作曲家与演奏家的合作创作及对单乐器音乐作品的改编。

无论是哪种形式的创作或改编,都经过对我国民族音乐的学习与研究,都以民族民间音乐为养料,结合西方作曲技法及演奏技巧,以原型或片段素材进行揉和、发展、衍变、出新,丰富了中国风格弦乐四重奏音乐作品资源。从作品创作的素材来源看,主要有以下几种途径:

1. 汲取民族、民间歌曲的典型音调形成音乐主题。这是大多数作曲家采用的主要方式。如:具有陕北道情音调的《翻身道情》;具有新疆民歌《萨莉哈最听毛主席的话》音调的《快乐的萨莉哈》;具有云南彝族民歌基调的《情深意长》;取材于古代瑶族民歌的《风·雅·颂》;取材于云南童谣的《猜调》。

2. 创作或改编具有浓郁的民族地域风格的作品。如:云贵高原、西南边陲民族音乐风格的《边寨素描》;客家音乐风格的《客家人》;藏族音乐风格的《歌唱新西藏》。

3. 改编民族器乐曲、歌舞剧音乐、电影音乐的作品。如:广东音乐改编的《旱天雷》;古琴曲改编的《琴曲》、《酒狂》;马头琴曲改编的《奔驼》;由舞剧《白毛女》主题音乐改编的《白毛女》;由芭蕾舞剧《沂蒙颂》插曲改编的《愿亲人早日养好伤》、由电影《闪闪的红星》插曲改编的《映山红》。

4. 创作或改编具有典型地方戏曲音乐风格的作品。如:北方音乐京韵大鼓音调的《第一弦乐四重奏》、湖南花鼓戏风格曲《心中的歌》;河南梆子风格曲《欢庆丰收》;京剧《智取威虎山》选段《打虎上山》。

如何运用西洋弦乐器来演奏好这些具有中国风格弦乐四重奏作品、怎样运用中西结合的演奏技巧对作品进行二度创作,使民族传统文化底蕴和艺术欣赏价值得到真正地、全面地体现,则是演奏中国风格弦乐四重奏音乐作品的核心问题。

二、演奏中国风格弦乐四重奏作品不可忽视的几个问题

(一)演奏好中国风格弦乐四重奏作品应把握的问题

有一种观点认为,弦乐器是西洋乐器,只有演奏外国作品才能体现出韵味,演奏中国作品要体现民族精神,还要让中国人喜欢,谈何容易。但是笔者认为,演奏好本民族的作品,也是对传统文化的一种传承和发扬。刘天华先生正是运用小提琴的演奏技巧和西方作曲方法大胆改革创新了二胡的演奏技法,并创作出不少经典作品。如何演奏好中国风格弦乐四重奏作品,笔者认为在演奏过程中要把握以下几个问题:

1. 要充分了解音乐作品所描述的历史背景、当时人们的精神风貌和作品创作时的社会现实。在了解了作品的内涵后才可以选用适当的技巧加以表现其特定的风格。

如马思聪作品(F 大调) 《第一弦乐四重奏》是在抗战爆发后广州沦陷时创作的。时值战乱,民不聊生,作品以中国北方说唱音乐的风格和音调为基础,共分四个乐章:第一乐章具有京韵大鼓的音调特征;第二乐章具有秦腔“哭音”的味道;[1]第三乐章带有诙谐的风格;第四乐章充满了北方秧歌乐观开朗的情趣。全曲体现作者的经历及对苦难的哭诉和对光明的向往。

弦乐四重奏作品《白毛女》是朱践耳和施咏康于1972 年根据歌剧与舞剧《白毛女》的部分主题,在革命样板戏舞剧音乐《白毛女》的基础上加以提炼改编创作的单乐章作品。通过杨白劳和喜儿父女两代人的悲惨遭遇,深刻揭示了地主和农民之间的尖锐矛盾,愤怒控诉了地主阶级的罪恶,热烈歌颂了新社会。时值文化大革命时期,观看革命样板戏作为人民主要的文化生活,影响深远。

弦乐四重奏作品《中国风格弦乐四重奏》是黄晓芝在演出中创作、改编的,乐曲分别取材于民歌、地方戏及已有的歌曲、器乐曲,具有鲜明的民族特色,接近大众欣赏水平。时值改革开放,社会经济发展突飞猛进,文化发展开放、多元,在东西方文化的交融下,人们开始重新审视民族文化的定位和发展。

2. 明确各个声部的特点。弦乐四重奏是由第一、第二小提琴、中提琴和大提琴组成。早期弦乐四重奏创作原则是突出第一小提琴声部的主旋律,大提琴声部的低音作为支柱,第二小提琴、中提琴作为中声部承担丰富和声效果的伴奏作用。海顿的朋友、文学家司汤达生动地将弦乐四重奏比喻为“四个人的谈话”, “第一小提琴像是一位中年的健谈人,他总找话题来维持着谈话;第二小提琴是第一小提琴的朋友,他竭力设法强调第一小提琴的话中的机智,很少表白自己,参加谈话时,只支持别人的意见而不提出自己的意见;大提琴是一位庄重的人,有学问而好讲道理,他用虽简单、然而中肯的论断支持第一小提琴的意见;至于中提琴,则是一位善良而有些饶舌的妇人,她丝毫讲不出重要的意见,但是却经常插嘴”。[2]在中国风格作品表达上要充分研读曲谱,在练习中明确各声部的分工和所担负角色应体现的特点来诠释风格。

3. 明确第一小提琴的统率作用。在演奏形式上,弦乐四重奏没有指挥,但实际上第一小提琴承担段落开始、结尾以及节奏自由的段落处的带领与指挥。由此,四重奏的演奏水平高低在很大程度上取决于第一小提琴手的演奏水准,它不仅要具有一定的演奏技能,还要具有一定的指挥协调和把握作品风格的能力。中国风格弦乐四重奏作品,大部分主旋律都在第一提琴声部,能否体现浓郁的民族风格,第一提琴的演奏是关键,客观要求第一小提琴演奏者需要具备良好、扎实的基本功;同时,其他三个声部也需要针对各自乐器的音色、音调特点加强体现民族风格的演奏技巧的训练。

(二)中国风格作品的演奏表现技法

1. 左手基本训练。

(1)加强各个把位的五声音阶训练和七声音阶的训练。练习教材可以参考刘昭的《小提琴五声音阶练习体系》和王振山的《小提琴高级音阶教程》,通过这些音阶的练习,可以提高小提琴演奏者的左手技巧,增强民族调式感。

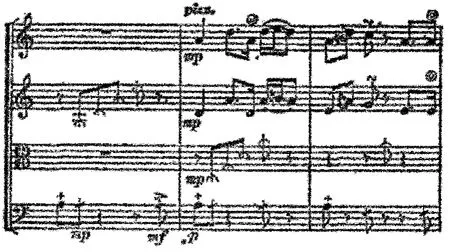

(2)加强装饰音练习。装饰音是中国作品中常见的风格表现手法,它们具有各种不同的表现功能和特殊的作用,用以增强乐曲的表现力。包括:短倚音、复倚音、后倚音、上波音、下波音、顺回音、逆回音、长颤音、短颤音、滑音等。如最具民族特色的滑音,包括同指式换把滑音、异指式换把滑音、非换把式滑音等类型。弦乐四重奏作品《猜调》的开头部分 (见谱例1),通过第一小提琴的滑奏,将儿童俏皮、活泼的童真表现得淋漓尽致。

谱例1 《猜调》

2. 右手基本训练。

(1)拨弦练习。包括单音拨弦、双音拨弦、和弦拨奏(扫弦)等类型。拨弦也是中国乐曲常用的演奏形式之一,特别是体现在弹拨乐器曲改编的作品中。如周龙的弦乐四重奏作品《琴曲》,作品中多处运用拨奏的演奏形式,模仿古琴音色,在古朴的神韵中衬托主题。《琴曲》取材于古代琴曲《渔歌》 (又名《欺乃》), 《渔歌》是根据唐代诗人柳宗元的名篇《渔翁》的意境写成的。诗中的妙句“烟销日出不见人,欸乃一声山水绿”,正是由第一小提琴的拨奏及第二小提琴、中提琴的琴码后的拨奏(见谱例2),体现“烟销日出”后的怡情。[3]

谱例2 《琴曲》

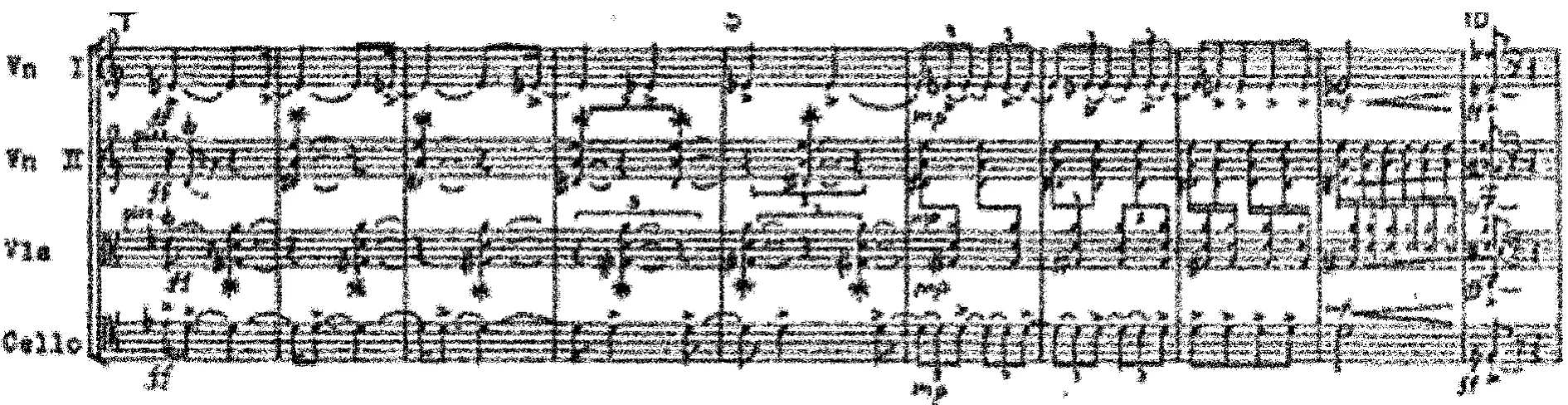

(2)右手弓法训练。全弓、分弓、连弓、自然跳弓、连跳弓、顿弓、连顿弓、波弓、抛弓、碎弓等,除此之外,还有如断弓、击弓、人为跳弓是为了模拟打击乐的声音等。这些弓法的训练需要在中国乐曲中结合相应的旋律片断来进行。弦乐四重奏作品《快乐的萨莉哈》,在第一小提琴声部就出现多种弓法的运用,如作品中出现的抛弓(见谱例3)、跳弓(见谱例4),跳跃的音符、律动的节奏充分体现了新疆人民活泼快乐、能歌善舞、热爱生活的乐观精神。

谱例3 《快乐的萨莉哈》

谱例4 《快乐的萨莉哈》

3. 不能忽视的其他三个部分的重要作用。虽然第一小提琴是整个弦乐四重奏的统率,但是也要与其他三个声部步伐一致。每个成员之间相互协调与配合的有机结合是弦乐四重奏的典型特点。每个演奏者在密切注意各声部进行的同时又要以某一声部作为基础来调整自己的演奏,如第一提琴既要从第二小提琴、又要从中提琴和大提琴声部去寻找基础来调整自己的演奏。由此,在第一小提琴的带领下,只有四个声部分工合作、协调一致,演奏才能成功。

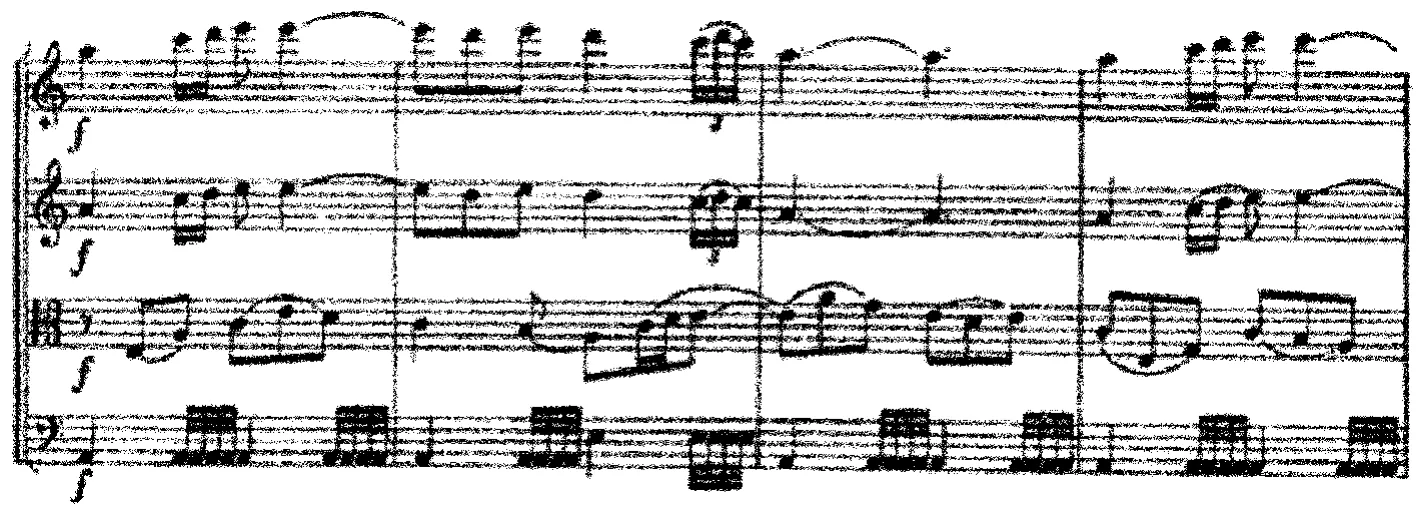

在弦乐四重奏演奏中,低声部通常由大提琴承担,起到基础作用。这一声部在重奏演奏中的难度相对较大,大提琴手需要掌握好节奏,并且控制和调整全部音乐的进行,但是低音乐器发音相对迟缓、钝拙,演奏中节奏易拖拉,而低音部掌握节奏的作用对于其他三个声部又非常重要,大提琴演奏者可以在和主导声部一起进入时,有意突出小节的重拍,控制好节奏。如果平时能够做到加强节奏训练,那么将给弦乐四重奏的演奏创造一个坚实的低音基础。在中国风格弦乐四重奏大多数作品中都有体现低声部的这一特点,大提琴演奏者要突出小节重拍。同时,除了有很好的节奏感外,还需要演奏好动听的旋律。周龙的弦乐四重奏作品《心灵》,开头部分的大提琴声部(见谱例5),就是用一连串的不同节奏型并加以重音与主题呼应,加强低音效果。

谱例5《心灵》

在早期的弦乐四重奏作品中,通常第二小提琴与中提琴相结合起到伴奏的作用,但随着这一体裁的发展,内声部(第二小提琴和中提琴)的功能也随之强大,在许多作品中可以看到第一、第二小提琴以三、六、八度进行的二重奏,如丁芷诺改编的《情深意长》,第一、第二小提琴以八度的二重奏加强主题音调(见谱例6)。甚至在某些作品中,由中提琴担任主旋律。谭盾的弦乐四重奏作品《风·雅·颂》,运用了中国瑶族的古老民歌以及古琴曲《梅花三弄》为音乐素材,以新颖、洗练的作曲手法,在三个乐章中表达伟大的中华民族及其生存的土地上的风土民情。[4]而作品开头的古老歌谣就是在中提琴上演奏的(见谱例7)。由此看出,第二小提琴和中提琴的演奏者,需要有一定的随机应变能力,提高伴奏或与旋律声部的合奏能力、独奏能力。

谱例6《情深意长》

谱例7《风·雅·颂》

三、结 语

音乐作为一个民族文化的重要反映和表现形式,其精华和灵魂来自这个民族的积淀。中国风格弦乐四重奏作品所蕴含的风格与魅力使我们领略到了中国民族传统音乐的意境和色彩,领略到了中国音乐文化独特的艺术神韵。中国风格弦乐四重奏作品大胆运用民族五声性和声、继承民族民间曲调、模仿民族乐器音色效果、寓情于景,扎根于民族文化,以韵传神的音乐表现特色,反映了中国人民的情感和生活,生动细致地表现了中国传统音乐的神、形、气、韵,揭示了中国传统文化的深刻内涵。因此,演奏中国弦乐四重奏作品,必须汲取中国传统文化内涵,从文化的角度去诠释音乐,并通过“弦乐”这一西洋乐器,解读中国传统音乐文化的精髓。另一方面,对于西方乐器的演奏者而言,演奏中国民族风格的乐曲,是一个新的挑战,因为中国乐曲音准的协和与调整,音腔的味道(滑音的应用)以及节奏的变化,都与传统的西方演奏方法和规律有所不同。因此,我们为了发展本民族的音乐,应该接触和熟悉并进一步探索和发展这些中国式的演奏手法,以期更好地表现独特的中国风格,推动民族风格弦乐四重奏的创作和推广。

[1]陶亚兵. 论马思聪对我国三四十年代重奏音乐创作的贡献[M] //马思聪研究会. 论马思聪. 北京:人民音乐出版社,1997: 292-297.

[2]胡咏丽,刘忠民. 谈排练弦乐四重奏需注意的几个问题[J]. 山西大学师范学院学报: 综合版,1995(6) : 30-31.

[3]金建民. 奇趣——弦乐四重奏《琴曲》鉴赏[J].人民音乐,1985 (10) : 16-18.

[4]麓生. 听谭盾弦乐四重奏《风·雅·颂》[J]. 人民音乐,1984 (7) : 7-9.