高职院校体育教师专业成长的策略分析

杨晓波

(长沙航空职业技术学院,湖南 长沙 410014)

体育教师专业成长是指为了适应新时期学生需要和社会需要,更是为了符合人发展的需要,以学生为本,从教育规律出发,提升体育教师专业素质,达到体育教师专业化目标的动态过程。简而言之,专业成长即专业素质的提升过程。体育教师专业素质包括职业道德素质、身体素质、心理素质、文化素质、教学素质、创新素质、运动训练能力、科学研究能力、思想观念和敬业意识等方面。我们将其中具有重要影响的方面概括为——“四素质,三能力”。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

高职院校体育教师。

(二)研究方法

文献资料法、专家访谈法、问卷调查法、数理统计法。在问卷调查中,开展了预调查,并保证了问卷内容的效度与信度。经过随机与分层抽样,在对19个高职院校为样本的255位体育教师和体育管理人员发放的255份问卷中,回收问卷245份,回收率96.1%;有效问卷为228份,有效率为93.1%。

二、结果与分析

(一)道德素质

在与部分体育教育界的专家访谈后了解到,目前高职院校体育教师职业素养不足,主要表现在几方面:1)受市场和现实因素影响,部分体育教师缺乏事业心和敬业精神,无心于本职工作,热衷于兼职、经商;2)有些青年教师,短期内无法正确认识自己各方面特点,不顾一切的追求高工资、高福利的工作。总之,体育教师队伍的职业道德素质表现很一般,当然年长教师还是强于年轻教师的。[1]

(二)身心素质

多数高职院校体育教师认为体格健壮,心肺功能正常,能胜任体育教学训练工作,就是身体健康,其实不然;很多体育教师不同程度的存在生活上的不良嗜好,健康水平下降速率远高于常人。运动员出身的教师,年龄增长,使得伤病等困扰也日趋严重。在调查中,中青年体育教师身体素质确实好于中老年体育教师,但身体素质环比呈递增式下降。

心理方面,体育教师工作辛苦,付出的较多,不被重视,而在精神、物资、待遇方面获得较少,加上高职院校工作的特殊环境,极易造成心理不平衡,特别是中青年教师心理素质较差,使得他们变得焦虑不安、烦燥易怒或孤独郁闷,人际关系紧张。甚至在学生面前大发牢骚,这些都将对学生产生潜移默化的不良影响。[2]

(三)文化科学素质

文化科学素质是高职院校体育教师顺利完成工作的重要理论基础。高职院校体育教师在大学期间课程学习效果的调查结果见表1。

表1 高职体育教师公共必修课与教育理论知识评价表 (n=228)

从表1可以看出,高职院校体育教师普遍对人文学科和政治理论学习兴趣不高,掌握不够,特别是大学英语学习非常欠缺,成了体育教师的传统“弱项”。计算机学习情况稍好,分析与平时上网多有关。还可看出,他们对教育学、心理学、现代教育技术掌握的不够。总体说来,高职院校体育教师轻视文化知识学习,有碍专业成长。

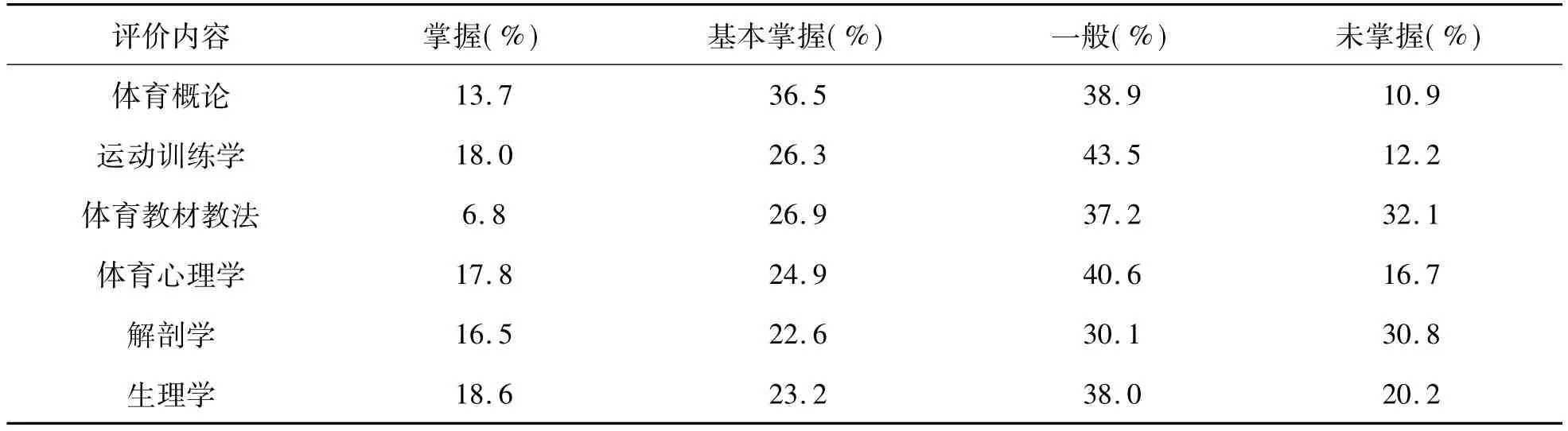

表2 高职院校体育教师专业理论知识评价表 (n=228)

由表2可知,高职院校体育教师的专业基础理 论知识还不够扎实,如体育概论、解剖学、生理学、体育心理学、运动训练学和体育教材教法等,这对于目前所进行的体育与健康课程标准的教学是非常不利的。主观上,这说明他们在专业知识方面重运动技能,轻专业理论;客观上,我们了解到,体育教师对教材总体评价的满意度偏低,认为教材内容创新程度较少、实用性和新颖性不强、使用周期长,是体育教师没有良好的条件和介质更新知识。

(四)运动技能素质

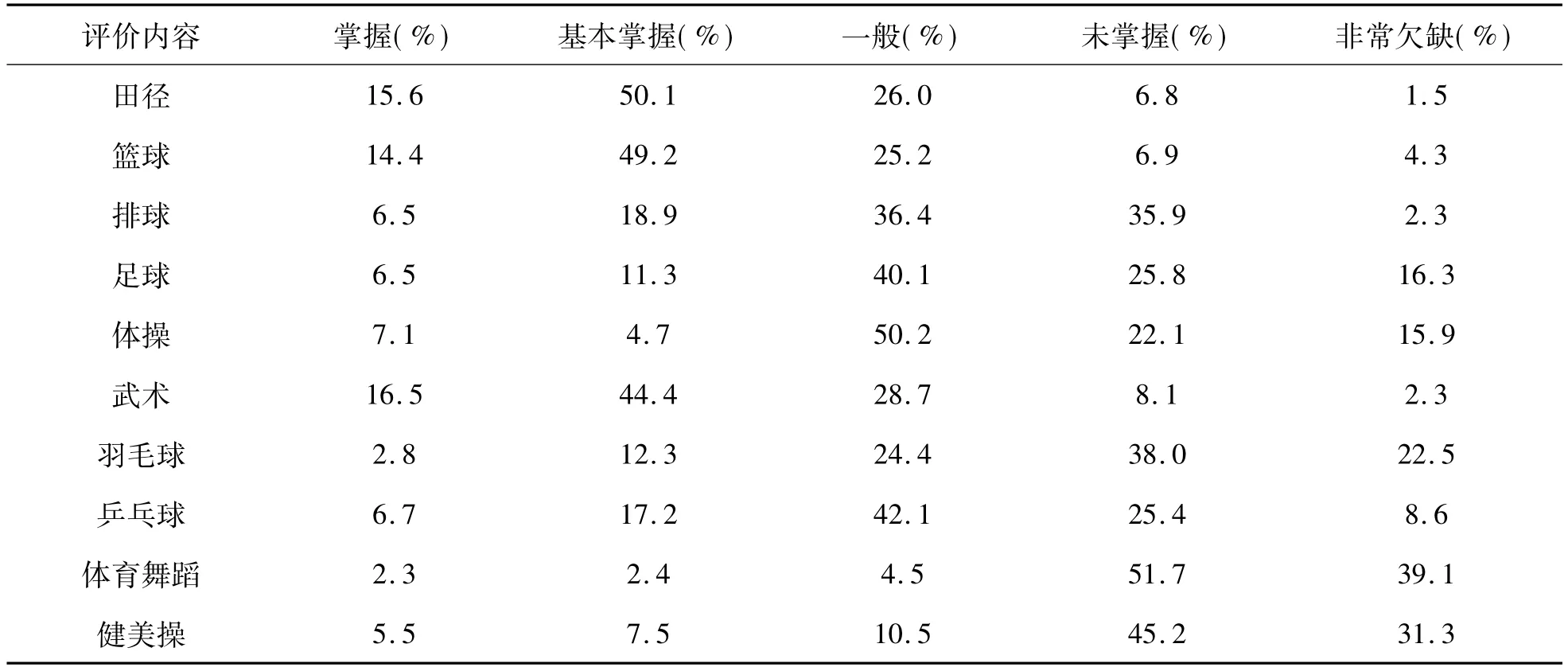

表3 高职院校体育教师专项运动技能素质评价表 (n=228)

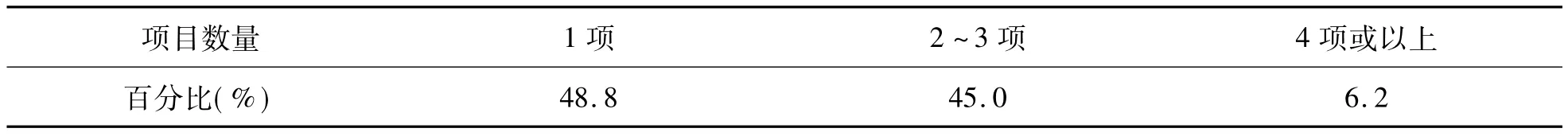

表4 高职院校体育教师掌握运动技能种类数量调查表 (n=228)

表3数据显示,在专业术科掌握上,田径专项技术总体上掌握的情况较好,这说明读书期间的身体素质训练卓有成效,并影响至今;总的来说,篮球和武术项目受到青睐;排球、足球其次;体操项目不受重视;健美、操羽毛球、乒乓球、体育舞蹈等有健身价值的项目在一定程度上受到忽视。而且从表4可以看出,高职体育教师技能全面性明显不足,有将近一半(48.8%)的体育教师只能从事一项体育技能的教学工作。

(五)教学与创新能力

表5 高职院校体育教师教学与创新能力评价表 (n=228)

由表5可知,部分教师无法结合学校、学生的实际制定教学计划,有的不能科学地选材、恰当地运用教法,甚至不会写教案、不会用术语、不会做示范。可见,高校体育教师队伍的教学和创新能力任重而道远。

(六)运动训练能力

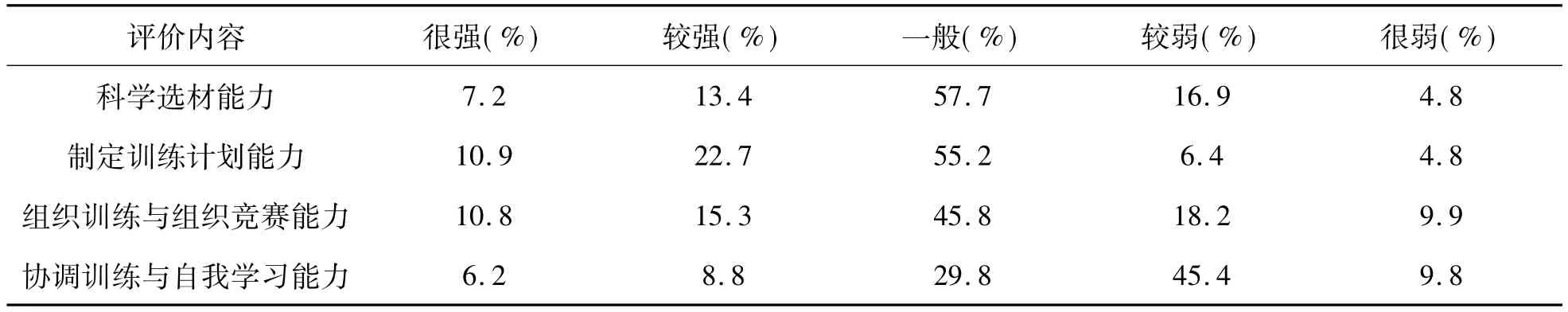

表6 高职院校体育教师运动训练能力评价表 (n=228)

表6的数据表明,高职院校体育教师的运动训练能力相对较弱,如科学选材能力一般的为57.7%,加上比较弱的16.9%和非常弱的4.8%,所占的比重达到了近80%;协调训练与自我学习能力丞待提高,选择较弱的比重就达到了45.4%;相对来说,制定训练计划和组织训练与竞赛的情况稍好,但也有待进一步提高。这说明高职体育教师在自我发展能力方面还很欠缺,原因主要在于读书期间接受重灌输,轻实践的理论课教学模式过多,缺少实践锻炼机会,实际训练水平自然也就低。

(七)科学研究能力

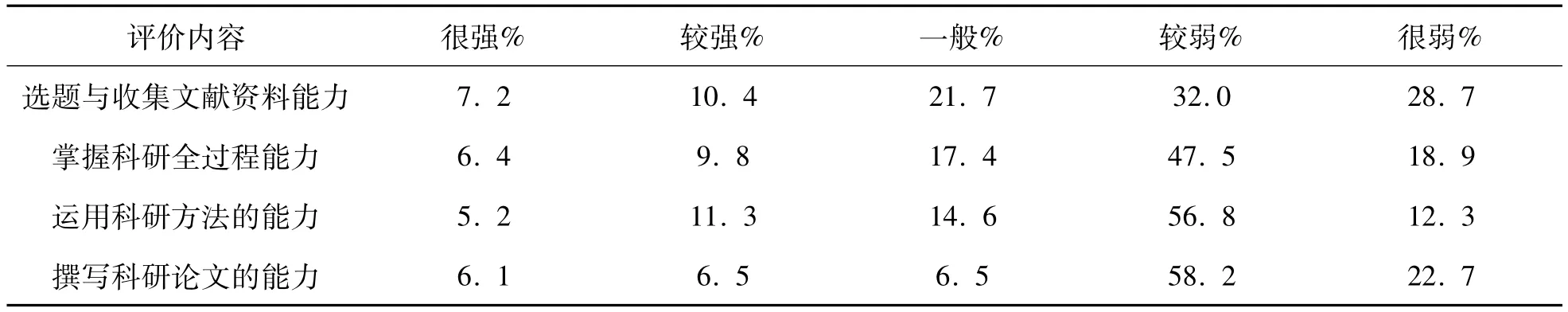

表7 高职院校体育教师科学研究能力评价表 (n=228)

高职院校体育教师科研能力弱,缺乏科研动力。对教学中存在的问题不能有针对性地开展教学研究活动,这在表7中得到充分反映。分析认为,原因如下:1)读书期间(本科)学校对体育专业科研课程设置不合理,致使“学生”(体育教师)缺乏系统的科研训练;2);高职院校体育教师学历结构普遍偏低,没有机会接受正规的全日制科研学习;3)学校教育主管部门对体育科研不甚重视,对体育教师的科研要求和标准低,从而缺乏激励和督促作用;4)体育教师所在高职院校的科研条件太差,缺乏科研资料、科研设备和科研经费的投入等。

三、对策与建议

(一)道德素质成长策略

首先,体育教师要有良好的思想品质、道德修养、工作作风;要敬业爱岗,有高度的事业心、责任感,使学生在耳濡目染、潜移默化中,得到知识,得到教育,得到提高。在市场经济体制条件下,能自觉抵制拜金主义、享乐主义、极端个人主义等腐朽思想的侵蚀,并潜移默化地去影响学生,作一个品质高尚的人;[3]其次,学校领导和体育部分领导要多关心青年体育教师,帮助他们认清自己的潜力和优势,正确考虑社会需求,从而不盲目的谋求其他高工资、高福利的工作。

(二)身心素质成长策略

身体方面,高职院校体育教师应该严格控制自身的不良嗜好,如吸烟、喝酒、等,保持自身的身体健康水平。对于年纪较大的体育教师,随着年龄增长,要注意身体和伤病的保养,年轻教师更要从心态上认识到良好生活习惯的主要性。

心理方面,作为高职院校体育教师要能及时有效地调控好自己的情绪,愉快地与他人合作。另一方面,高职院校不应该把体育部门边缘化,不应该将体育教师视作“后娘所生”,应使体育教师享有其他教师同样的权力和待遇,使体育教师从心理上感受到归属感和自重感。

(三)文化素质成长策略

文化科学素质低下会使高职院校体育教学长期处于低水平教学状态。为此,应该从两个方面着手。一方面,高职院校体育教师自身应不断加强人文学科、政治理论和专业基础理论知识学习,不断完善和提升自己;另一方面,高职院校因一视同仁的资助体育教师继续深造,应尽可能创造委培、培训、对外交流多种途径和方式的机会,使体育教师有不断提高的可能,从思想和物质上双重引导和鼓励青年体育教师攻读硕士、博士学位、高师培训甚至访问学者。在人才引进上,以补充硕士以上毕业生为主,使人才结构得到改善,教师队伍得到优化。[4]

(四)技能素质成长策略

近年来,素来作为体育教师重要素质的运动技能素质水平相对下滑,直接影响体育教学、课外体育活动和训练竞赛质量和成绩。面对此种情况,首先在人才引进上必须从严考核,择优录取;其次,对所有在职体育教师必须阶段性的进行项目技能考核。考核的形式是多种多样的,如部门内部的技能比武,与兄弟院校的技能竞赛,组织体育教师队伍充分参与到每一项院内学生体育赛事中,由此达到纵向发展的目的。此外,还可以采取“传帮带”的模式,教师之间互相学习和指导自己的专长项目,全面的提高部门所有体育教师掌握运动技能的种类数量,达到横向扩展的目的。

(五)教学创新能力成长策略

目前体育教师在教学过程中,只关注学生的体能与运动技能的掌握,教学的手段和方法单一,一味按照大纲对学生进行灌输式教学,高职院校尤为严重。我们认为,部门领导应该带领体育教师“走出去”,积极组织体育教师对外交流,向先进单位学习取经;同时应该“请进来”,聘请体育界、教育界专家来校讲座,介绍前瞻性的体育教学教法与课程模式设计理念;引入过程式教学效果评价机制,逐步淡化结果式教学效果评价,重视学生在学习过程中的态度和兴趣、个性张扬和自然表达,只有这样创新的教学才真正达到树立学生终身体育意识和创新能力的目标。

(六)运动训练能力成长策略

运动竞赛是高职院校体育工作相对教学、科研等方面相对受重视些的部分,但这种所谓之“重视”,对真正提高体育教师训练与竞赛能力帮助不大,标本皆不治。要想治标,必须加强训练队的配套机制(人、财、物),由此达到激励带队教师发挥主观能动性的作用;有了主观愿望,没能力怎么办?就要“治本”。定期的外送体育教师进行运动项目的教练员与裁判员培训,使之具备及时更新对项目规则的了解,领域内竞争对手的变化以及新兴的训练手段和理念的机会,成长为一名优秀的高职院校体育代表队教练员。此外,还应注意,在学校条件允许的情况下,尽可能多的成立学院单项竞赛代表队,尽量使更多的体育教师能够参与到提高训练竞赛水平的行列中。至少应采用“轮换制”,使所有体育教师都有“执教”经验,提升运动训练水平。教师队伍训练水平的整体提高,靠的是百花齐放,而不是一枝独秀。

(七)科学研究能力成长策略

高职院校体育教师学习进修、继续教育的意识本已经很淡薄,加之单位科学学位获取经费和继续教育经费几乎不会“光临”体育部门,更使得高职院校体育教师“无学术无罪,无科研有理”。久而久之,就形成了体育教学改革的一道无法逾越的鸿沟。高职院校体育教师科研领域要“起死回生”有两条出路:一是组织体育教师强制性的接受科学系统的体育科研方法培训,在培训中使体育教师由被动变主动;二是学校科研主管部门对体育科研制定政策倾斜,产生激励。例如,体育教师院级科研成果按省级科研成果奖励,省级科研成果按国家级科研成果奖励。具体倾斜办法,可视实际情况而定。[5]

四、结束语

高职院校体育教师专业成长之路布满荆棘,但并非无路可走。向前,也许会被荆棘所伤鲜血淋漓,但刮骨之痛后必有所斩获;驻足,也许不会有切肤之痛,但必将无法适应迅猛发展的高职院校教育改革的需要,必将处于更加尴尬的境地。

[1]赵激扬.中学体育教师素质调查与体育教育专业课程改革[J].湖南人文科技学院学报,2008,(2).

[2][3]邓彦玲.高校体育教师素质现状分析与对策[J].今日科苑,2008,(16).

[4]于素梅,石雷.体育教师教育教学能力阶段性结构体系建构[J].南京体育学院学报(社会科学版),2009,(5).

[5]孟德宇.对江苏省高职院校体育教师学历、职称结构的调研与分析[J].常州机电职业技术学院学报,2006,(6).