公益旅游动机、体验与影响研究述评

宗圆圆

(闽江学院旅游系,福建福州305108)

1 引言

公益旅游(voluntourism)由志工(volunteer)和旅游(tourism)两个词复合构成。从其命名起源和不同学者的定义看,公益旅游是一种将志工服务工作(volunteering work or service)融入于旅行相关活动(overseas travel、tourism)的综合性旅游活动。大众化意义的西方公益旅游源于二十世纪七十年代,许多旅游者反感福特式消费主义,希望利用间隔年(gap year)和短暂工作休假(career break)进行身心调适,在旅途过程中反思人生意义和价值观,获得一种有意义的旅游体验,这些促使公益旅游成为一种流行选择。以英国为例,到2009年为止,每年约有60万民众选择公益旅游,其中12万人每年持续参与派遣组织的公益旅行,尚无法统计的自助公益旅游者人数应该更多。通过sciencedirect、google学术等数据库以及专业搜索引擎检索,2002至2012年共计有62篇国内外文献研究公益旅游,主要集中在公益旅游的动机、体验以及影响三个方面。本文从东西方背景案例对比和研究思路变迁两个角度来梳理公益旅游三大领域的研究成果,以期为公益旅游理论研究体系构建及我国公益旅游实践提供参考。

2 公益旅游参与动机研究

2.1 前期的公益旅游动机研究

2.1.1 公益旅游参与动机的演变

现代意义的公益旅游经历了由单纯的国际公益派遣活动演变为将海外志工服务行为与跨地区旅游相融合的混合体的过程。从公益旅游的概念、历史演变和实践发展上看,志工旅游者的参与动机由早期带有宗教慈善色彩的利他主义动机,逐渐发展为外显功利的利己主义动机,最后呈现出内隐多样化动机交织的状况。西方传教士的朝圣布道旅行(pilgrimage travel)被视为公益旅游的雏形(McGehee,Andereck,2007)。如今在一些如印度这样有浓厚宗教信仰的国家,公益旅游成为用后现代主义形式来展示传统朝圣旅游的一种形式。早期的一些个体志工旅游者由于经济支付能力、签证等方面的限制,采取以做义工获得旅游供给的方式来进行海外长期旅游。在西方注重实践履历的教育体制下,新加坡等国家很多新生或者毕业生积极参与间隔年(the gap year)公益旅游,以便为日后就业、专业选择和入学等方面提供良好的道德指标、实践技术证明。大部分传统意义上的动机研究主要采用案例分析法表明公益旅游参与动机具有多样性、情境性和非稳定性。Tomazos等人的最新研究将公益动机主要归纳为三大类:(1)以获得物质利益或者获得能够转化为物质利益的回报为参与动机。这些具有货币价值的物质利益包括薪金、资产和信息。此外另一种能够转化为物质利益的回报是潜在的教育、知识和技能资本。志工旅游者寻求在参与公益旅游过程中获得特殊的知识、技能和经历,以便于在未来的就业中赢得更多的职场机会或者向雇主展示自己的潜在能力。Tomazos和Bulter则在这一物质动机类别中增加了自尊心和自我价值提升,因为这两项潜在地促进了志工旅游者的人力资本,最终使其能够在未来职场发展。(2)以获得社交满足和心理需求为参与动机。这类动机包括社交需求、扩展人际关系、赢得群体地位和团队认同。很多志工旅游者希望在旅途中能够结识思想相似的朋友,得到一种亲情和友情的感情纽带,在获得社会认可和个人声誉的同时,也得到自我实现。(3)利他主义参与动机。志工旅游者出于利他主义和人道主义的伦理目的给予公益旅游社区居民帮助,在行善中获得回馈与快乐,建立双方平等与善意的价值观表达关系,并留下一种物质与精神财富。(4)其他动机。公益旅游参与背景、所选旅游目的地和公益旅游活动性质都是吸引志工旅游者参与的因素。例如一些旅游者将公益旅游视为一种廉价的度假方式,并且能够得到免费旅行制服、政策优惠等各种益处。一部分志工旅游者为了摆脱日常环境和生活方式,获得个人自由体验而选择公益旅游(Tomazos,Bulter,2012)。

志工旅游者一般并不是怀有单一动机参与公益旅游,在不同案例研究中,动机呈现出外显表现与内隐解读的差别。例如Brown和Letho发现,参与公益旅游的三个主要动机外显为体验不同社区文化、改变现状和寻求驴友友谊(Brown,Lehto,2005)。而Wearing(2001)将一些常见的动机内隐表达为:(1)提高个人意识和学习;(2)提高人际互动意识和学习、自信和自我满足。例如新加坡YEP(Youth Expedition Project)组织的“非洲行动”(Action Africa)等具体案例则体现出公益旅游的参与动机波动于利他主义(altruism)与自我中心主义(egotism)之间(Sin,2009)。关于多种动机交织的原因,Campbell解释为公益旅游体验存在自我(self)和他人(other)动机的重叠矛盾以及志工旅游者的志工(Volunteer)和旅游者(Tourist)双重身份所致。自我(self)动机往往受他人(other)动机和体验的影响(Gray,Campbell,2007)。众多案例可以看出,由志工旅游者群体和当地社区居民构成的他人动机时常影响志工旅游者的个人动机,此外,志工旅游者具有志工的利他主义特征与旅游者的休闲主义特征,这让公益旅游各种动机的界限模糊化和多元化。

除了关注公益旅游动机多样化这一特点之外,一些学者也探究志工旅游者参与动机的变化规律。由于旅游活动的时间长短、旅游签证政策、旅游历程中的体验等因素的差异,志工旅游者往往在旅游决策过程中或者旅途中不断修正自我的参与动机,表现为参与动机的情景性(situational)和非稳定性。Omoto总结出公益旅游的短期动机是出于人道主义或者宗教价值观的关注他人(other),但长期动机则是求知、个人的自我认同和发展、获得社会尊重等(Lynn,2007)。

一些欠发达地区的志工旅游者根据同伴经验的反馈,将公益旅游作为出国回避工作护照的理由,隐含着工作实习和移民的潜在动机,并随着旅游的进行而不断转向潜在动机。Ananda公益旅游项目的很多志工旅游者和宗教信徒受到当地社区风气影响开始忘记原先的援助动机,转为为了吸食大麻而前往旅游(Singh,Singh,2004)。越南KOTO项目中,志工旅游者在当地社区教员的过高期望之下,原本追求互相学习和休闲体验的动机变成了盲目的“专家化”指导动机(Palacios,2010)。

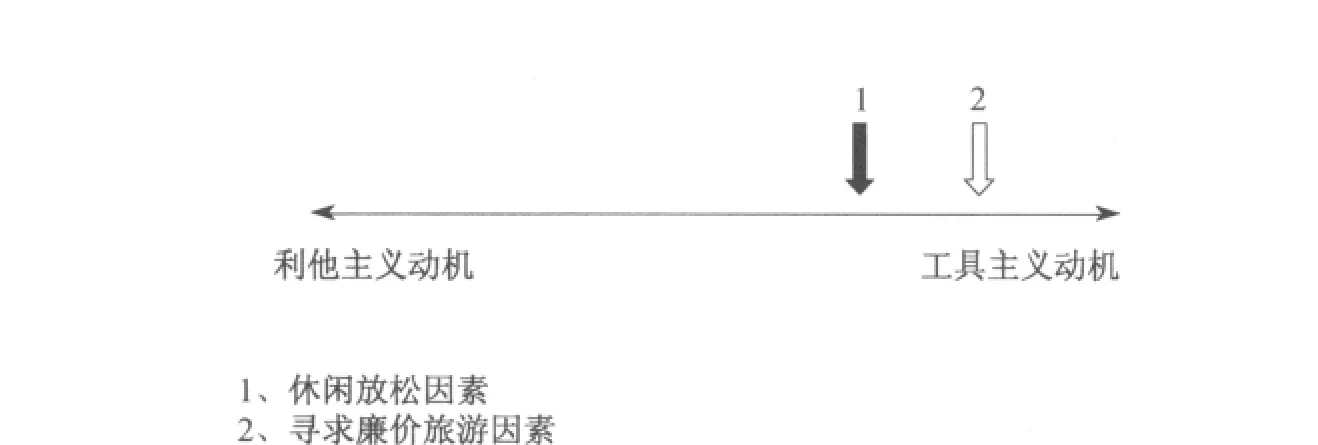

Tomazos、Butler认为,公益动机变化的理论基础来源于其动机的光谱论和严肃休闲理论。公益旅游动机受到含有休闲放松因素和寻求廉价旅游因素的享乐程度和工作承诺度两个指标影响而在工具主义动机和利他主义动机两端之间徘徊,构成了一个连续性的动机光谱来描述公益旅游过程中的动机变化(见图1)。在严肃休闲论(serious leisure)中,公益旅游被认为是约束型休闲与非约束型休闲的混合体。在没有财力购买专业人员服务或者支付更加昂贵的度假费用的约束条件下,志工旅游者不得不在闲时选择工作或者DIY来满足旅游低成本需求,因此构成了偏向工作任务的约束型动机,而在旅游财力、资源等条件都满足并没有约束的情况下,在同样目的地内的公益旅游的花费会比一般传统旅行更多,因此,志工旅游者选择某种公益旅游可能出于其他动机。在旅游过程中这两种类型的休闲活动相互影响着公益旅游的动机变化(Tomazos,Bulter,2012)。

图1 公益旅游动机光谱图

2.1.2 影响公益旅游参与动机的因素

在分析公益旅游参与动机种类、变化规律的同时,2005年后少量研究也试图深入探讨影响公益旅游参与动机的因素研究和模型设计。Martinez和Mcmullin指出,最终决定是否参与公益旅游活动的5个主要解释因素依次为参与效用、完成承诺、社会网络、生活方式改变和个人成长(Martinez,Mcmullin,2007)。Coghlan则将动机影响因素划分为推力因素(push factors)和拉力因素(pull factors)(见图2)(Coghlan,2007)。Tomazos和Bulter预测商业化公益旅游项目将使利他主义动机演变为纯粹的商业功利主义动机(Tomazos,Bulter,2008)。Sally Brown构建BROWN动机模型来分析公益动机层次和影响志工旅游者参与动机的因素。在基本需求层次(Basics)上,公益旅游必须提供安全、健康、必要旅游设施等基础保障。一些公益旅游的参与动机基本上是为了满足出国旅游需求。在放松、休憩和更新层次(Relaxation,Rest,Renewal)上,志工旅游者认为,旅游目的地必须满足休闲放松、能远离惯常生活的压力和循规蹈矩、寻求生活工作平衡等需求,这也是影响参与动机的目的地选择因素。在同一整合层次(Oneness)上,志工旅游者需要能够与自我、家庭、朋友甚至全球社区联系,获得整合的、有质量的归属体验。因此是否能够创造社交与归属氛围是影响志工旅游者参与互动型项目的主要因素。在需求(Wanting)和入世(Now)层次上,志工旅游者的动机多半是活在当下,入世有所为。他们只想体验当下世界上真实发生的事情,专注于一件能够有始有终、有意义的事情,以换得暂时的内心平静、愉悦和友爱,更像是人生的旅行者。因此,对未来的过多担忧而无法扎根当代的时代思潮所引发的焦虑、紧张、压力、恐惧等多种负面情绪,也是激发志工旅游者参与公益旅游的重要因素(Brown,2005)。

图2 公益旅游动机影响因素模型

2.2 近期公益旅游参与动机研究进展

2.2.1 公益旅游参与动机的交叉研究

2010年以前,几乎所有的西方公益旅游动机研究都是统计案例中公益旅游参与动机的种类,用野地访谈等质性方法描述具体的参与动机。这种质性研究范式的运用,虽然奠定了基础理论和总结出公益旅游的主要动机类别、变化规律和影响因素,但是随着多种形式的旅游活动相互渗透,很难为单纯的公益旅游活动或志工旅游者定性,因此,最近少数研究开始关注公益旅游与其他旅游形式的交叉对比研究、不同类型志工旅游者的动机差异。Ooi和Liang探索公益旅游中的背包旅游兴趣,明确背包旅游与公益旅游两种形式的动机交汇之处,发现背包客大部分存在公益旅游动机公益旅游动机(Ooi,Liang,2010)。在不同类型志工旅游者动机研究方面,Daldeniz和Hampton将Nicaragua从事乡村发展项目的公益型志工旅游者和马来西亚海滩从事潜水教学和接待行业的休闲型志工旅游者的动机进行对比排序,并结合访谈剖析动机差异隐含的各种制度原因(Daldeniz,Hampton,2010)。

2.2.2 东方背景下的公益旅游参与动机研究

值得关注的是,在2008年之后,学界开始有所涉足东方背景的公益旅游案例研究。最早的东方案例,是以访谈记录的方式描述台湾山学团公益旅行体验,其中隐含着逃避现实、学习技能、社交情感等动机暗示。一类是研究具有东方文化背景的公益旅游者。如戴玉秀以上海大学生为例提出,提升、猎奇、利他、亲和、文化等动机是大学生公益旅游的主要动机,其中提升动机为首要动机(戴玉秀,2009)。Ada和Candy揭示香港志工旅游者的文化热衷和与当地人的互动交往、回馈社区的愿望、家庭成员分享体验和亲子教育、宗教布道参与、逃避日常生活这5种动机(Lo,Lee,2011)。Mami Yoda调查参与北海道滨中町湿地公益旅游的哈根达斯日本员工时发现,其主要参与动机兼有休闲旅行和志工服务两者混合,大部分日本志工旅游者将远离惯常环境作为其参与动机,并且认为,吸引其参与必须更多地考虑到旅游目的地的地域意义和公益旅游的活动目标;并且设计有限时间内的公益旅游项目,以减少参与阻碍来增加志工旅游者的成就感、旅行完整性和舒适度(Yoda,2010)。笔者最近以国内最大公益旅游组织“多背一公斤”(1kg)①“多背一公斤”:成立于2004年,中国规模最大的公益旅游民间组织,创始人为余志海,网名为“安猪”。“多背一公斤”公益旅游组织通过网站信息资源整合来倡导旅游者在出行前准备少量书籍和文具,带给沿途的贫困学校和孩子,并强调通过旅游者与孩子们面对面的交流,传播知识和能力,开阔孩子们的视野,激发孩子们的信心和想象力,最后,通过1kg网站将活动的信息和经验分享出来,让学校和孩子得到更多的关注和帮助,同时让更多的旅游者受益。为研究对象,通过对相关“多背一公斤”公益旅游组织网站网络文本进行分析,发现国内公益旅游的动机包括公益行善、社交、非商业化简单徒步旅游等,并且公益行善、社交比背包旅游休闲动机更明显(宗圆圆,2012)。而另一类是研究在东方背景的目的地所开展的公益旅游活动。Chen和Chen将Earth Watch组织的参与中国乡村传统项目的外国志工旅游者的动机,分为三类:(1)个人动机,包括本真体验、旅游兴趣、挑战与刺激以及专业学习和政治理解方面的其他兴趣;(2)人际动机,包括渴望帮助、与当地人和文化交流、他人鼓励参与、加强人际关系;(3)其他动机,包括体验公益旅游独特的风格、时间与财力动机、组织目标、影响和声望(Chen,Chen,2011)。

3 公益旅游体验研究

3.1 公益旅游过程中多样性体验类型研究

受到志工旅游者的个人因素(参与动机、生活环境和阅历、所处的社会阶层和制度等)、项目活动设计、派遣组织成员群体互动、当地社区环境和制度影响,公益旅游体验具有多样性,体现出本真的、互利的特征。Wearing将公益旅游体验归纳为:(1)是一种满足寻求差异心理需求和个人内在动机的私人体验;(2)是使个人和社区互利的体验,不仅改变社区的发展道路,也潜在地有利于旅游者未来人生;(3)通过社会互动使旅游者自我认知重塑和自省的一种体验(Wearing,2002)。由于公益旅游体验研究主要是采用描述性语言记录一些代表性公益旅游项目开展历程和访谈内容,因此根据最新国内外文献、网络旅游博客和志工旅游者访谈,不难发现公益旅游体验在不同开展背景约束下具有多样性和东西文化差异性。

3.1.1 学习和教育型体验

拥有学生、专家、兴趣爱好者身份的志工旅游者多半获得学习和教育型体验。在the Lonely Planet网站博客上,一些中学、大学的西方志工旅游者利用间隙年进行公益旅游活动,其大部分体验是源自于赈灾、支教、改善基础设施、保护生态环境等艰苦活动中。一方面,志工旅游者认为,体验到了学习建造房屋、教学、锻炼生活自理和适应非惯常环境等的技术能力(hard skills);另一方面,通过与社区、与同伴的互动,获得现代职场所需的软技能(soft skills),包括自我发展和丰富个人知识、塑造社会价值和建立社区精神的意识、更好适应大学生活、增加就业吸引力。西方背景的公益旅游体验多描述跨国、跨种族和跨制度文化的学习体验。例如新西兰北部岛屿项目的志工旅游者体验到不同于以往认知的毛利人生活方式和文化,用毛利语powhiri问候来拉近与当地人的距离,增强民族之间的交往能力(McIntosh,Zahra,2007)。Amahoro旅游企业组织的非洲卢旺达之旅中,志工旅游者克服语言、思维模式等障碍,培养自己的跨国服务意识和工作责任心(Barbieri,et al.,2012)。而在我国,公益旅游多开展在国内二元经济文化结构背景之下,学习体验多集中在教育资源扶助和国内重大赈灾两大活动中(宗圆圆,2012)。如“多背一公斤”组织的志工旅游者讲述了参与乡村公益旅游的体验:向当地代课教师学习与留守孩子们的沟通技能,对孩子们进行梦想教育,改变目前一味追求技能教育的观念,弥补心灵教育和道德教育的缺失等。有些志工旅游者甚至认为,欠发达社区的让孩子淘气、自由玩耍、田间步行等某些“天性”教育是值得学习的。对于个人发展而言,志工旅游者认为,增强了对特殊国情的理解能力、学会吃苦和包容、草根组织管理和团队沟通等技能(宗圆圆,潘辉,2011)。

3.1.2 情感社交型体验

在公益旅游的情感社交体验描述中高频出现关系(relationship)、社交(social)、人际(interpersonal)、交往(interaction)等人际关系词汇,这些情感社交的体验,来自于志工旅游者与社区居民、同行家庭成员、旅伴、公益旅游组织的关系。绝大部分西方背景的公益旅游案例记录了与社区居民、旅伴等远距离社交人群的情感体验。例如,新西兰北方岛屿项目中,当地毛利人将仅有的珍贵物件交付给志工旅游者以希望不要忘记他们,很多志工旅游者因此感受到一种有意义、信任、热情、有人情味的情感交流(McIntosh,Zahra,2007)。泰国清迈府项目中,志工旅游者通过对当地居民微笑并与之交流,从而建立起一种社区亲密情感。一些志工旅游者在与旅伴的互动中成为朋友,甚至发展为恋人或存在情感纠葛(Conran,2011)。东方背景的公益旅游活动中,较为细腻地展示与同行家庭成员、校友、故友、专家、活动精英等近距离社交人群的体验。一些香港志工旅游者的体验感知价值,包括加强家庭成员与孩子的关系,视为亲子型家庭教育旅游(Chen,Chen,2011)。台湾耕莘青年山地学习工作团的志工旅游者认为,和经验丰富的公益旅行家近距离接触是难忘的经历,同时,和缺乏交流的同事、校友在一起能加深彼此的私人友谊。有些志工旅游者是由于躲避紧张的家庭、工作关系来加入旅行,由起先的沉默、不合群而终被其他同伴感染和融合,开始接受以前不能容忍的相处模式(郭怡桦,2008)。

3.1.3 宗教或精神净化型体验

西方传教士的朝圣布道和行善之旅是公益旅游的雏形。由于公益旅游活动多半涉及扶助社区、环境保护等利他主义内容,因此志工旅游者的体验很类似宗教朝圣或者布道的救赎和反思,达到一种修身养性的境界。Zahra、McIntosh的访谈记录显示,志工旅游者看到诸如抱着孩子的母亲乞讨、医疗条件极度落后等情节会产生很强烈的同情、救世态度,并且以普爱名义实施帮助,正视宗教信仰的积极意义(Zahra,McIntoch,2007)。Mustonen提到,一些印度教志工旅游者沿途行善,将瑜伽、洗礼等宗教养生仪式融入公益旅游活动中,获得宗教精神的内心宁静(Mustonen,2006)。南非人类栖息地项目(HFHSA)中,有宗教信仰的志工旅游者将旅行视为一种以神的名义扶助社区的修行(Stoddart,Rogerson,2004)。很多志工旅游者由于职场疲惫、人际关系扭曲、情绪耗竭而借助公益旅游休整和净化自己的内心世界。正如Zahra、McIntosh总结的那样,公益旅游展现的是一种净化旅游体验(Cathartic Tourist Experience)(Zahra,McIntoch,2007)。公益旅游组织“多背一公斤”成员在访谈中提到受到金融危机影响利用无薪休假来暂时缓解职场压力(宗圆圆,潘辉,2011)。越南KOTO项目的志工旅游者自愿与当地居民谈起自己困惑的人生,与孩子共度美好时光,释放自己不良负面情绪,感受精神的愉悦(Palacios,2010)。

3.1.4 自我反思、重塑和发展型体验

志工旅游者反思和重新审视过去,评价以前的人生、家庭、决策和态度,潜移默化地改变自己的人生观和价值观,最终促进个人人生旅途的发展。在个人生活方面,志工旅游者发现,原来的人生态度和目标是片面狭隘的、消极的、物欲过度化的。享受较好社会福利的西方志工旅游者常反思自己以往的享乐装酷的无聊人生观念;而东方背景旅游者在高强度社会生存压力下,反思物欲社会对个人价值观的扭曲,体验到幸福来自于为他人着想、换位思考、给予和救赎。在家庭生活方面,志工旅游者看到不同的家庭结构关系,从而对比反思家庭关系的意义。例如,新西兰北方岛屿项目的志工旅游者发现,毛利人的扩展型和混合型家庭结构中亲属对孩子的照顾体现了西方社会少有的温情亲属关系,从而意识到血浓于水的亲情的重要性以及对父母抚养的感恩(McIntosh,Zahra,2007)。“多背一公斤”成员对比自己与留守儿童的童年,感到父母对孩子的陪伴和关爱是无法用金钱来取代的,更加强了家庭责任意识(宗圆圆,潘辉,2011)。

3.1.5 适度义务的、有意义的休闲型体验

公益旅游并非完全是苦行僧似的,而是往往带有一定休闲度假性质。如何平衡义务与休闲是决定公益旅游的休闲体验的重要因素。Maguire认为,现代消费社会强调人的生产力,即使在休闲之中,个人也有义务去感到自己一定要有生产力。义务在个人可以接受、适宜的情况范围内,个人才产生某种休闲活动的依恋和期望(Maguire,2008)。很多休闲活动中的义务被看做是休闲。例如,肯尼亚Taita探索度假中心的志工旅游者将自己的适度义务的体验描述为休闲而不是工作(Lepp,2009)。马来西亚海滩的休闲型志工旅游者控制好志工服务时间和压力,认为找一件一步一步做的事情是一种度假生活方式(Daldeniz,Hampton,2010)。“多背一公斤”组织成员描述旅游经历时也提到简单、快乐地做公益旅游和力所能及、尽力便可的义务程度。在游记中穿插着一些沿途景区游览、乡村民族文化和田间美景的记录,并且在游记结尾处提供相应的参考游览路线和游玩费用说明。这些显示出公益旅游体验终归是一种休闲与义务的统一体(宗圆圆,2012)。

3.2 公益旅游过程中的体验变化研究

早期的公益旅游体验描述较为固定和刻板,多半西方背景案例依照Wearing的主要体验分类来具体阐述各种体验内容(Wearing,2001)。而最近研究零星提及公益旅游体验在旅游过程中也存在体验调适和认知转变的过程。在处理工作强度和度假需求之间的矛盾同时,志工旅游者对其体验认知存在利他主义艰苦与休闲度假之间的波动,尽管大部分志工旅游者认为自己是志愿者,公益旅游体验不能算作一种享乐型旅游体验,但是在旅途行为中暗含着将其视为休闲性质的廉价旅游体验。如在卢旺达项目中,当志工服务工作强度加大后,一些志工旅游者便在周边酒吧进行消遣活动,或者暂时进行几天的放假作为对志工工作的回报。派遣组织也会根据志工旅游者的参与动机变化而安排短期休闲项目和长期志工项目,使参与不同项目的志工旅游者的体验认知存在较多差异(Barbieri,et al.,2012)。

并非所有公益旅游体验都是正面的。如在VSA组织的公益旅游项目中,原先派遣组织宣传材料过度夸大其体验的挑战性和参与性影响,一些志工旅游者表示,因为现实体验没有达到自己的期望而感到失望和无聊;特别在看到自己的志工服务没有产生可见的社区效果时,得到是一种此行没有必要和无用的体验(McGhee,Santos,2005)。此外各种公益旅游项目的内容性质、活动安排、组织管理和当地社区居民反应也有可能消极地影响志工旅游者的体验。

4 公益旅游影响研究

公益旅游影响研究模式是以志工旅游者的感知来描述与社区的关系和跨文化影响,往往带有自我(self)概念来解释的片面性,忽视了从公益旅游社区居民的他人(other)视角来看待公益旅游的多重影响。2008年之后,少量研究开始从纵向时间维度定量测度公益旅游的效果和个人游后影响,从以前大量关注公益旅游的宏观影响回归到探寻公益旅游参与群体之间关系和微观组织发展趋势。根据旅游活动开展所涉及的利益相关体和研究维度转化,公益旅游影响包括宏观层面影响(志工旅游者与目的地社区之间影响、跨国跨文化影响);微观层面影响(志工旅游者个人旅后影响、公益旅游组织发展和其群体内部关系影响)

4.1 典型研究:宏观层面影响

4.1.1 目的地社区与志工旅游者相互影响

由于公益旅游在目的地社区与志工旅游者之间建立了一种交往渠道,因此社区与志工旅游者之间的双向影响存在着积极和消极两个方面。从对社区影响角度看,McIntosh和Zahra就项目支持、对志工旅游者态度和活动的社区影响三个方面调查当地毛利社区对公益旅游的反应。受到过去经验和公益旅游效果的认知、志工旅游者平等友善态度和正确的社区文化沟通方式等主要因素影响,社区认为,公益旅游增强了毛利年轻一代对自己文化和价值的认同,志工旅游者在当地孩子心中建立正面引导的角色(McIntosh,Zahra,2007)。Mary Conran提到,当地居民在与志工旅游者真实交往之后,留下了“志工旅游者是好心人”的印象(Conran,2012)。Sin通过对柬埔寨项目社区的访谈发现,当地社区居民看到志工提供的支教项目后,会对与志工旅游者建立的友谊和志工艰苦的服务而感动,这些将有利于获得社区对公益旅游的真正支持和合作(Sin,2010)。McGhee和Andereck通过对墨西哥Tijuana地区若干社区调查得出社区居民的人口统计因素与其对公益旅游正负面影响认知存在弱相关性,只有社区居民教育程度能作为公益旅游负面影响认知的一个指标(McGhee,Andereck,2009)。一些公益旅游的行善行为和交流会因为缺乏社区角度考虑而遭到当地居民的反感和抵制。例如,错位地慷慨给予孩子钱财、糖果之类将鼓励乞讨、愚昧和破坏当地人的内在自尊,一些居民不能接受这样有损社区尊严和道德的行为。但也出现居民羡慕、妒忌志工旅游者的物质生活,热情迎合志工旅游者的事例(McGhee,et al.,2007)。另外志工旅游者可能没有完全顾及到当地社区的权力关系,所投入的服务改变资源享有的公平性,形成新的权力体和利益格局,使受到不平等待遇的社区和居民相互之间存在妒忌和冲突(Chen,Chen,2011;Mdee,Emmott,2008)。由于不能以合适的、长期的方式来完成公益旅游的最终目标,一些国内公益旅游活动记录中出现“痛苦”等负面社区反映(宗圆圆,2012)。

从对志工旅游者影响角度看,如果公益旅游项目能真正考虑到社区和志工旅游者的需求平衡和利益契合,那么相互关系往往是和谐、平等和友爱的,表现在双方互赠礼物和深度交流、社区努力为公益旅游的开展提供力所能及的住宿、安全等条件,这些对志工旅游者的正面影响将进一步刺激公益旅游的深入开展。然而看似友善、互动和合作之下,却暗含着一系列经济、社会、文化等冲突,造成志工旅游者反思其旅游行为的负面影响。志工旅游者免费帮助当地改善基础设施、修建房屋、治病等同时,客观上也部分剥夺了当地社区就业机会,但社区期望获得公益旅游带来的消费收入,长此以往,增加了对志工旅游者的技术、经济的依赖(Groom,2006)。公益旅游保护哥斯达黎加社区海龟行为与当时传统的捕杀海龟等生产方式相违背,后来得知,居民参与保护海龟的原因是公益旅游项目能给予社区的经济利益比偷猎海龟和食用海龟蛋所带来的利益更多。之后,志工旅游者常质疑,以短期经济利益为根本目的、缺乏真正意义的合作意识和发展能力的社区究竟多大程度上能理解和支持公益旅游(Campbell,Smith,2006)。一些社区孤儿院贪污捐助基金、社区不同地方力量对捐献物资的争夺,让志工旅游者与社区的经济关系处于矛盾中。另外从社会文化角度,社区为满足旅游者窥看阴暗的心理需求而利用孩子走秀式出卖贫困和天真进而索要物资的行为,实际上揭示了社区社会对贫困的漠视和对非人道商业旅游行为的纵容(Cannada,Speck,2001;Nyabola,2009)。这些文化现实让志工旅游者感到内隐的冲突。

4.1.2 跨文化影响

公益旅游跨文化影响涉及来自两种不同文化背景和制度的志工旅游者与目的地社区之间的交互作用,更多的影响着两方所代表的社会环境和制度。目前西方研究多集中在公益旅游对接待社区的社会宏观影响方面。

在社会文化发展方面,欧洲公益旅游被视为一种促进国际发展合作和弱势阶层社会融入、团结的有效政治手段(Mdee,Emmott,2008)。很多案例显示,公益旅游能够改善种族关系,增进国际友谊和培育国际公民精神。志工旅游者在较短时间能够超越国籍、制度、文化差异,能够表现文化的理解和包容。然而一些学者也质疑实际中的公益旅游是否能够具有这些积极的跨文化影响。Guttentag指出,公益旅游难以改变根深蒂固的文化定式(cultural stereotype)和态度,甚至会加固原有的文化(Guttentag,2009)。Lyons、Hanley等人则认为,公益旅游难免忽视带有地方狭隘主义的公民权影响,一些间隔年公益旅游项目在新自由主义背景之下对跨文化包容度的促进所起的作用微乎其微(Lyons,et al.,2012)。甚至公益旅游的西方发展模式会导致社区形成欧洲中心主义(euro-centric)态度,认为西方一切是发达的、先进的。最典型的是,国际志工服务组织项目(IVS)的接待社区显性假设赋予志工旅游者优越地位和极高的期望值,而志工旅游者不得不为维护自己“专家、志工援助者”文化形象和身份概念而努力,导致最终没有获得期望的跨文化交往能力,反而形成了西方文化的优越感(Palacios,2010)。

在经济发展和消灭贫困方面,西方志工旅游者由于先赋优势,脱离政治而缺乏对经济发展不平衡、不公平和贫困的深入思考,主要表现为:(1)贫困解释宿命化。志工旅游者面对贫富差距,一方面因为个人的幸福和优越而赎罪,去弥补内心的不安,同时感恩和庆幸自己得到上天的幸运安排(luck of draw),用“幸运”等虚无宿命观来解释贫困和公平问题(Simpson,2004)。(2)贫困解释个人化。将社区贫困归结于个人的不努力。一些参与Africa Action等非洲项目的志工旅游者从西方个体奋斗改变命运的价值观角度认为非洲居民的贫困是因为他们懒惰、不努力、家族集体主义搭便车,却忽视了理解社区现状以及制度化的差异(Stoddart,Rogerson,2004)。以上两方面较为片面地关注个体发展,而无法改变欠发达目的地与发达国家和地区之间的资源禀赋和社会结构关系。(3)经济发展的绿色帝国主义(green imperialism)(Mowforth,Munt,1998)。西方志工旅游者认为,目的地社区没有重视生态保护、环境治理等问题,缺乏西化的环保意识和技术,应该将生态保护放在优先地位。西方志工旅游者为满足自己的项目任务和需求,借助公益生态旅游宣读西方环保价值观,干预目的地国家经济发展选择,却没有考虑到目的地社区经济发展现状和经济发展模式的阶段性,也没有提供相应的条件来帮助当地经济发展模式的转型和升级,以环保为借口阻碍欠发达地区和国家的经济发展。上述三点负面影响表现,在某种程度上将公益旅游沦为一种新殖民主义、文化帝国主义和绿色帝国主义的手段。

对如何改变上述公益旅游的负面跨文化影响,Sin认为,尽管公益旅游实践中存在效率、价值观导向问题,但是需要持有包容的态度看待两地差异,不应过多质疑公益旅游的行善意图(Sin,2009)。McGhee等人主张,结合政治背景,在公益旅游过程中,一方面增强自我意识,另一方面通过建立社会关系网络,提高工作能力,借此获得开展社会运动的资源并扩散社会行动主义,形成公民社会责任之心(McGhee,Santos,2005)。Mdee和Emmott指出,在公益旅游中,处理贫困问题过于简单化和去政治化(depoliticised),发展问题则被简化为简单的个人旅游消费行为,因此提倡发挥公益旅游的长久影响和确立公益旅游的积极角色需要建立在社区长期关系和能力的培育上和本土化的投入上(Mdee,Emmott,2008)。这些针对跨文化影响的对策研究,虽然明确了消除公益旅游跨文化负面影响不能脱离政治、价值观、社会运动和经济能力,但是没有任何研究涉及具体的操作方式和效果评估。

国内公益旅游宏观影响尚缺乏系统研究和评估,但由于国内城乡二元经济体制在区域文化上表现出二元文化特征——乡村文化与城市文化,国内宏观影响实质上也是一种跨文化影响。因此西方对社区的负面跨文化影响或多或少存在于国内城市志工旅游者体验欠发达乡村社区或者边缘城市社区中。而国内欠发达社区文化和价值观在客观上同时影响着国内公民精神的培育、社区理解与反思能力的提高、非盈利组织(NPO)和草根组织的成长、经济发展模式、生态观和幸福观的评判等深度社会思考。在“多背一公斤”公益旅游活动中,很多志工旅游者往往在旅游过后反思“贫困”的根源,他们没有像西方志工旅游者那样将社区贫困原因归结于个人不努力和上天宿命安排,而是从社会体制层次解释贫困是因为社区没有机会接触到外面的世界,或是由于国家体制和政策的倾向导致。因此解决贫困问题关键,其一是“平等”——社会公平、机会均等;其二是培育志工旅游者理解现实的能力,一些志工旅游者在日志中提到公益旅游改变了自己以前的狭隘社会观,自己对社会各个阶层生活状态和社会现象有了更深刻的理解判断能力(宗圆圆,2012)。

4.2 最新研究:微观层面影响

4.2.1 志工旅游者个人旅后影响

传统早期研究假定通过文化环境差异、与组织、社区合作交流等旅游活动体验,许多志工旅游者在专业和职业选择、生活目标、公益参与兴趣、社会公民意识提高等方面有所改变,而且不少文献也提到参与公益旅游对个人旅后生活的旅后体验和重大意义。一方面,例如McGhee、Santos指出,个人游后影响包括容忍度的变化、更强的赋权意识、增强改变自我的活动(McGhee,Santos,2005)。我国公益旅游也导致志工旅游者游后对“幸福”的认知变化。旅游者的幸福观,折射出对消费主义城市文化的反思,抑或是在城乡二元差距对比之后所产生的知足和宽容(宗圆圆,潘辉,2011)。另一方面,大部分个人游后影响研究也提及其消极一面。Grabowski和Wearing则挑战以往的志工旅游者返回家中所面临的文化冲击假设,认为志工旅游者很少经历文化冲击是因为他们没有真正融入当地社区文化(Grabowski,Wearing,2008)。Simpson的间隙年志工旅游者调查发现,西方志工旅游者感受到一些欠发达社区如此追捧自己的西方生活方式、文化理念和物质观,进一步加固此类原有的意识形态,没有实现公益旅游所倡导的个人全球意识培育(Simpson,2005)。越南KOTO项目①KOTO:全称为Know One Teach One,设立在澳大利亚的公益组织,致力于召集志工旅游者来改变越南贫困民众生活状态和提高其就业技能,创始人为澳籍越南人Jimmy Pham。的一些来自国际志工服务组织(IVS)的志工旅游者游后感到一种挫折感。因为大部分公益旅游项目停留时间较短,他们刚刚开始融入就不得不离开。一些志工旅游者后来常常怀疑短期项目的效果,这样就会影响日后志工旅游者的参与兴趣和重游决策(Palacios,2010)。日本志工旅游者也认为,由于以往公益旅游参与途径、项目内容、社区网络联系和群体成员等信息的缺乏将导致其日后减少参与各类公益活动(Yoda,2010)。

对比大部分的质性案例研究,目前只Bailey和Russell采用本征曲线方法(Latent Curve)研究公益旅游中人际增长的预测指标,其目的是确定公益旅游体验对大学生志工旅游者的开放性、公民态度和智慧的影响和设定在预测结果中积极成长的指标,用多变量本征成长模型来检验人际增长轨迹的本质,结果显示公益旅游项目样本与所有因变量正相关,而且一个月之后跟踪评估显示公益旅游中人际增加依旧持续,特别是处于公益旅游领导角色和进行个人反省的志工旅游者显示出更强的人际关系增长(Bailey,Russell,2010)。

4.2.2 公益旅游群体内部和组织的影响

绝大部分公益旅游研究没有关注公益群体内部的关系和影响以及公益旅游的组织发展。在旅游过程中以及游后,志工旅游者之间的影响只是在案例中被零散提及。国际志工服务组织(IVS)进行志工服务时就如何将项目内容适应于当地情况产生了工作矛盾,几个小组之间相互的权力变化和过度的激励强度使善意的意图转变为行动方向和个人思维框架的错位(Palacios,2010)。日本志工旅游者认为,群体内的关系比较松散,工作氛围并不自然,会降低参与积极性(Yoda,2010)。台湾山学团志工旅游者之间也存在不同技术水平人员的整合、不同动机参与者的思维造成的冲突以及个性背景差异带来的冲突和融合(郭怡桦,2008)。但在我国公益旅游活动中,一些如“暖暖”、“秀秀”、“雪糕”等网络社区同城主管和活动精英分子借助义卖活动跨区域来经常联络组织感情。公益旅游对参与群体内部的影响将影响今后此类旅游的参与度和组织技能、效率的提高(宗圆圆,2012)。

西方对公益旅游组织研究基本上局限于组织类型的分类和组织作用。具有代表性的是按志工旅游者感知和整体形象来进行组织分类,如Coghlan把组织整体形象细分为组织宗旨、营销宣传图片和志工旅游者谈话记录三个方面,并进行组织分类,最后将公益旅游组织分为环保科考组织(Conservation Research Expeditions)、环保旅游组织(Conservation Holiday Expeditions)、探险旅游组织(Adventure Holiday Expeditions)、社区旅游组织(Community Holiday Expeditions)四类(Coghlan,2007)。此外,公益旅游的风行造成了公益旅游市场NPO组织与旅游企业的竞争。很多间隔年(The gap year)派遣组织将社区的差异当做商品消费,其项目宣传材料中各个社区同化现象越来越严重,而且缺乏参与性。对此,Raymond和Hall在学习交流方式、项目目标设计、参与机会公平和参与人员多元化、时间协调方面提出相关建议(Raymond,Hall,2008)。Palacios则建立高校组织语境下的公益旅游组织影响模型(见图3),将为教育型公益旅游组织规划提供思路(Palacios,2010)。

图3 高校组织语境下公益旅游影响

针对公益组织市场商业化与社会效益平衡问题,Wearing和Lyons认为,没有实证数据证明非政府组织(NGO)所作的公益旅游项目都是好的而商业运作的项目一定全是不好的。这种明显的分化观念不能解释非政府组织(NGO)运作与商业运作两者的交互模糊关系(Wearing,Lyons,2008)。一些参与公益旅游产业的社会企业既需要商业发展能力,又要承担国际发展和消灭全球贫困的社会职责,因此在此领域中的公平交易认证体系能够保证与当地合作者的保持长久关系的经营者得到回报和认可(Mdee,Emmott,2008)。但是公益旅游组织商业化发展的趋势将成为新的研究领域。

对比来看,东方背景下的公益旅游组织仍处于初步发展阶段。以“多背一公斤”公益旅游组织为例,“安猪”(参见第83页脚注)的领导权威和企业家精神起着重要作用。该组织提倡广泛参与,人人做公益,在乎思考公益旅游开展的方式和如何努力发现、协调旅游者和社区的需求,管理方式较为扁平化,推崇区域性团队活动,要求提交有效的旅游攻略计划,与企业合作获得社会资源(宗圆圆,2012)。以后更多的研究需要结合具体制度背景来探讨发展中国家公益旅游组织所面临的挑战和具体议题。

5 结语与展望

通过对公益旅游动机、体验与影响等方面研究成果的梳理和阐述,不难发现,第一,从研究方法上看,由原来的初步概念性研究转为深度的定量与质性相结合的研究方法,但主导研究手段仍然依托案例进行野地访谈等质性研究。西方研究开始关注增加更多定量研究,而国内只有2篇文章借助访谈和内容分析来探讨我国的公益旅游发展现状。第二,从研究对象上看,由研究西方背景下跨国公益旅游开始增加东方背景下的公益旅游案例,涉及不同国家、制度、文化的旅游主客关系的相互作用,而我国公益旅游绝大部分由本国人在国内开展。第三,从研究时间跨度上看,绝大部分断面研究某公益旅游活动中的影响,同时也开始出现涉及宏观纵向的研究公益旅游游后影响力。第四,从相关新兴研究领域上看,对东方背景下的公益旅游社区和志工旅游者的体验研究凤毛麟角,且西方泛化思维导致研究结论没有体现地域、制度等方面的差异。这样不利于公益旅游研究的实践针对性。同时随着虚拟社区、网络营销、组织市场化、政府作用淡化等趋势日益显现,对传统公益旅游的影响也需要加以关注。

回顾欧美、国内和港台等相关理论成果,应更多:(1)跨学科理论、定量与定性研究方法的结合,致力于公益旅游理论、政策和实践研究,特别是定量研究公益旅游尤为缺乏;(2)从人类学角度研究公益旅游动机与体验,更科学的界定公益旅游动机和体验的个体差异、演变以及受影响因素,为公益旅游市场开发提供营销依据;(3)深化公益旅游市场与组织研究,为公益旅游项目开发规划指明方向,可能出现的热点组织研究领域包括网络或现实中公益旅游组织内部关系演变、公益旅游组织商业化运作和绩效评估、政府、NPO等利益相关体在公益旅游组织中的角色等;(4)如何测度公益旅游折射的全球化、社会发展、社会行动等影响力,这将为未来公益旅游宏观政策制定提供科学参考,特别是如何将公益旅游发展成促使社会各阶层凝聚、消减贫富差异、赋予公平意识、提升公民旅游教育素质、责任感和幸福感、增强社会草根组织力的一种有效途径;(5)研究价值观和视角更多关注不同背景下公益旅游社区或弱势利益相关者的话语权,这些需要公益旅游对社区影响的定量评价和公益旅游社区跨区域对比才能有所针对性进行政策倾斜和可持续扶助。

[1] Brown S,Lehto X.Travelling with a purpose:Understanding the motives and benefits of volunteer vacationers[J].Current Issues in Tourism,2005,8(6):479-496.

[2] Brown S.Voluntourism-Traveling with a purpose:Understanding the Motives and Benefits[D].Purdue University:West Lafayette,USA,2005.

[3] Barbieri C,Santos CA,Katsube Y.Volunteer tourism:On-the-ground observations from Rwanda[J].Tourism Management,2012,33(3):509-516.

[4] Bailey A W,Russell K C.Predictors of interpersonal growth in volunteer tourism:A latent curve approach[J].Leisure Sciences,2010,32(4):353-368.

[5] Coghlan A.Towards an integrated image-based typology of volunteer tourism organizations[J].Journal of Sustainable Tourism,2007,15(3):267-287.

[6] Chen L J,Chen J S.The motivations and expectations of international volunteer tourists:a case study of“Chinese Village Traditions”[J].Tourism Management,2011 32(4):435-442.

[7] Campbell L M,Smith C.What makes them pay?Values of volunteer tourists working for sea turtle conservation[J].Environmental Management,2006,38(1):84-98.

[8] Canada M,Speck B W.Developing and implementing service-learning programs[M].San Francisco:John Wiley & Sons,Inc,2001:12-36.

[9] Conran M.They really love me!Intimacy in volunteer tourism[J].Annals of Tourism Research,2011,38(4):1454-1473.

[10] Daldeniz B,Hampton M.Charity-based voluntourism versus lifestyle voluntourism:Evidence from Nicaragua and Malaysia[J].Working pappers:Kent Business School,2010.

[11] Gray N J,Campbell L M.A Decommodified experience?Exploring aesthetic,economic and ethical values for volunteer ecotourism in Costa Rica[J].Journal of Sustainable Tourism,2007,15(2):463-482.

[12] Groom T.The“global village work camp”program as an example of experiential tourism[Z].Unpublished Paper for Habitat for Humanity South Africa,Johannesburg.2006.

[13] Guttentag D A.The possible negative impacts of volunteer tourism[J/OL].International Journal of Tourism Research.2009.www.interscience.wiley.com.

[14] Grabowski S,Wearing S.Coming home:Re-entry shock in volunteer tourism[R].CAUTHE conference,2008.

[15] Lepp A.Leisure and obligation:An investigation of volnnteer tourists’experience at kenya’s taita discovery ecneter.[J].Journal of Leisure Research,2009,41(2):253-260.

[16] Lynn V.Voluntourism:tourists out to change the world[EB/OL].2007 http:∥ www.capitalresearch.org/.

[17] Lyons K,Hanley J,Wearing S,et al.Gap year volunteer tourism:Myths of global citizenship[J].Annals of Tourism Research,2012,39(1):361-378.

[18] Lo A S,Lee CY S.Motivations and perceived value of volunteer tourist from Hong Kong[J].Tourism Management,2011,32(4):326-334.

[19] McGehee N,Andereck K.Pettin.The critters:Exploring the complex relationship between volunteers and the volunteered in McDowell County,West Virginia,USA,and Tijuana,Mexico[C].In Journeys of Discovery in Volunteer Tourism,Lyon K,Wearing S.CABI Publishing:Cambridge,MA,2007;12-24.

[20] Martinez T A,McMullin S L.Factors affecting decisions to volunteer in nongovernmental Organizations[J].Environment and Behaviors,2007,36(1):97-115.

[21] McGhee N G,Santos G A.Social change,discourse and volunteer tourism[J].Annual of Tourism Research,2005,32(3):760-779.

[22] McGhee N G,Andereck K.Volunteer tourism and the“volunteered”:the case of Tijuana,Mexico[J].Journal of Sustainable Tourism,2009,17(1):39-51.

[23] McIntosh A J,Zahra A.A cultural encounter through volunteer tourism:Towards the ideals of sustainable tourism? [J]Journal of Sustainable Tourism,2007,15(5):541-555.

[24] Mustonen P.Volunteer tourism:Postmodern pilgrimage? [J].Journal of Tourism and Cultural Change,2006,3(3):160-177.

[25] Maguire J S.Leisure and the obligation of self-work:An examination of the fitness field[J].Leisure Studies,2008,27(1):59-75.

[26] Mdee A,Emmott R.Social enterprise with international impact:the case for fair Trade certification of volunteer tourism[J].Education,Knowledge& Economy,2008,2(3):191-201.

[27] Mowforth M,Munt I.Tourism and sustainability:New Tourism in the third world[M].London:Routledge,1998.

[28] Nyabola N.Voluntourism is exploitation[Z].2009.http:∥www.kenyaimagine.com/

[29] Ooi N,Liang J H.Backpacker tourism:sustainable and purposeful?Investigating the overlap between backpacker tourism and volunteer tourism[J].Journal of Sustainable Tourism,2010,18(2):191-206.

[30] Palacios C M.Volunteer tourism,development and education in a postcolonial world:conceiving global connections beyond aid[J].Journal of Sustainable Tourism,2010,18(7):861-878

[31] Raymond E M,Hall C M.The development of cross-cultural(mis)understanding through volunteer tourism[J].Journal of Sustainable Tourism.2008.16(5):530-542.

[32] Singh S,Singh T V.Volunteer tourism:New pilgrimages to the Himalayas[C].New Horizons in Tourism:Strange Experiences and Stranger Practices.Wallingford,UK.CABI,2004:181-194.

[33] Sin H L.Volunteer tourism-“Involve me and I will learn”? [J].Annals of Tourism Research,2009,36(3):480-501.

[34] Stoddart H,Rogerson C M.Volunteer tourism:The case of Habitat for Humanity South Africa[J].GeoJournal.2004,60(3):311-318.

[35] Sin H L.Who are we responsible to?Locals’s tales of volunteer tourism[J].Geoforum,2010,41:983-992

[36] Simpson K.“Doing development”:the gap year,volunteer-tourists and a popular practice of development[J].Journal of International Development.2004,16:681-692.

[37] Simpson K.Broad horizons?Geographies and pedagogies of the gap year[D].Unpublished PhD thesis,University of Newcastle.2005.

[38] Tomazos K,Butler R.Volunteer tourists in the field:A question of balance? [J].Tourism Management,2012,33(1):177-187.

[39] Tomazos K,Butler R.Volunteer tourism:Tourism,Serious leisure,Altruism or Self Enhancement[R].CAUTHE conference,2008.

[40] Wearing S.Volunteer tourism:Experiences That Make a Difference[M].New York CABI Publication,2001:1,68-90;35-59;79-92.

[41] Wearing S.Re-centering self in volunteer tourism[A].The Tourist as a Metaphor of the Social World[C].Wallingford,UK.CABI,2002.

[42] Wearing S,Lyons K.Toward a research agenda for international volunteer tourism and social development[R].CAUTHE conference,2008.

[43] Yoda M.Volunteer tourism in Japan:Its potential in transforming“non-volunteers”to volunteers[J/OL].http: ∥ eprints.lib.hokudai.ac.jp/.../1/JANPORA_3Mar2010_Yoda_Submitted.pdf.

[44] Zahra A,McIntoch A.Volunteer tourism:Evidence of cathartic tourist experiences[J].Tourism Recreation Research,2007,32(1):115-119.

[45] 戴玉秀.公益旅游行为实证分析——以上海大学生为例[D].上海师范大学硕士学位论文,2009.

[46] 郭怡桦.流浪者之歌:公益旅行者自我实现的历程[D].中国台湾:元智大学咨询社会学研究所,2008.

[47] 宗圆圆.基于内容分析的我国公益旅游发展研究[J].四川师范大学学报,2012.2:63-69.

[48] 宗圆圆,潘辉.我国公益旅游之质性研究[J].内江师范学院学报,2011,26(11):48-52.

(责任编辑:梁保尔)