基于GIS的天山北坡荒漠绿洲景观格局变化的研究

——以新疆巴里坤哈萨克自治县为例

李小锋,郭正刚,刘秀梅

(1.兰州大学草地农业科技学院,甘肃 兰州730000;2.新疆巴里坤草原工作站,新疆 巴里坤839200;3.新疆哈密地区草原站,新疆 哈密839000)

土地利用变化必然引起区域内景观格局的联动反应,分析特定地域不同时相的景观格局,可明晰景观格局变化特征与相关生态过程,解析景观结构变化内在机制[1-2]。国家政策和各类生态工程均能引起土地利用格局的变化,因此研究景观格局变化特征是评价国家政策或生态工程绩效的重要方面,也是景观生态学的研究热点之一[3-4]。我国自20世纪80年代初期开始景观生态学的研究,经过近30年的工作积累,研究内容已从过去景观生态学研究内容的描述,景观格局自身特征的分析,逐渐演变到景观格局和土地利用关系的研究。龙花楼和李秀彬[5]研究了长江沿线样带景观格局的变化特征,诠释了不同地区社会经济发展程度必将引起土地利用结构的巨大差异。郭泺等[6]研究了地形对山地森林景观的影响及响应尺度,李胜男等[7]分析了三江平原地区湿地景观变化及其对水文过程的影响,黎夏等[8]和王雪等[9]全面分析了海滨红树林的变化特征和城市景观格局,这些研究均为平原地区自然资源保护和城市的健康发展提供了一定的对策。

荒漠绿洲是我国西北干旱内陆地区特有的土地类型,常常被戈壁、沙漠和大山等分隔包围,绿洲是荒漠生态系统的主要组成部分,它的变化决定荒漠生态系统结构和功能的变化。而荒漠绿洲的生态环境十分脆弱,其景观格局更容易受到土地利用政策或生态工程的干扰,特别是绿洲对区域水土资源开发利用的响应尤为强烈,而景观格局的变化将改变当地居住者生存和发展的基质[10-11]。然而,目前关于荒漠绿洲景观格局的变化研究相对较少。因此本研究以天山北坡荒漠绿洲地区的巴里坤哈萨克自治县(巴里坤县)为对象,采用遥感和GIS方法,分析天山北坡荒漠绿洲景观格局变化,为当地流域生态环境建设及荒漠绿洲区的土地资源合理开发利用提供科学依据。

1 研究区概况

新疆巴里坤县位于新疆东北部,天山山脉东段与东准噶尔断块山系之间的荒漠草原上(91°19′30″~94°48′30″E、43°21′~45°5′19″N),总面积3 688 651.39hm2,地形复杂,东南高,西北低,海拔高度在500~4 000m。年平均气温1.0℃,极端最高气温42℃(7、8月),极端最低气温-43.6℃(12月)。年平均日照时数3 213.1h,≥10℃的积温1 735.0 ℃·d,无霜期102d。年平均降水量203.0mm,年平均蒸发量1 621.7mm。境内有巴里坤山、北山、阿尔泰山余脉相互平行对峙,呈三山夹两个盆地的地貌。特殊地形和海拔高度差孕育了复杂多样的气候特点,植被和土壤地带性变化明显,在发源于天山北麓巴里坤河的贯穿下,形成了干旱荒漠背景下的特殊荒漠-绿洲景观[12]。近年来由于人口的剧增、开垦活动的加强,特别是天山北坡修建的柳条河水库、望海水库和大柳沟水库投入使用,使巴里坤河径流量减少,流域内地下水位下降,中下游地区植被逐渐退化,原本脆弱的荒漠绿洲景观在较小时间尺度上空间结构、功能、分布均发生了一定的变化,但原有的土地利用结构逐渐滞后于环境的变化,一系列生态问题凸显。

2 数据和方法

2.1 数据来源及预处理 数据源为2000年7月26日和2007年7月28日的Landsat-TM影像,其空间分辨率为30m,原始数据由中国科学院地理科学与资源研究所资源数据中心提供,二期影像云雾覆盖度都较小。2002年的巴里坤县土地利用现状图(1∶10万)、1982年的草地资源类型图(1∶20万)和草地利用现状图(1∶20万)等资料作为辅助材料。

本研究利用ERDAS 7.0软件对影像进行预处理,包括波段优化组合(Landsat-TM 的 Band3、Band4和Band5进行假彩色合成)、几何校正、图像增强处理等。

2.2 研究方法

2.2.1 景观分类 目前景观分类的分类体系较多,其依据主要为人类影响强度、土地利用方式、自然度以及植被类型或地貌特征[13]。本研究参照中国科学院“国家资源与环境遥感宏观调查与动态研究”中的土地资源分类系统,结合巴里坤县荒漠绿洲景观特点,按照一级分类标准将其分为6个类别,主要包括草地、林地、耕地、水域、居民及工矿用地和未利用地[14]。

本研究根据解译标志以及各种辅助资料对预处理后的TM影像进行内业初步解译,勾绘景观类型图初图,然后采用外业调查核查景观类型,对图像上难以辨别的景观类型及其边界进行定点核查,共完成核查点60个。在外业核查的基础上,内业进一步修改初步解译勾绘景观初图,最终景观类型图正确度达到86%,确定各景观类型边界,获取景观类型空间和属性信息,建立GIS数据库,运用ArcGIS 9.3软件完成各景观类型图的叠加,获得巴里坤县荒漠绿洲景观图。然后运用ArcGIS 9.3软件的Arc/INFO、ArcVIEW模块对影像进行处理后,再利用景观格局分析软件FRAGSTATS 3.3获得各类景观参数。

2.2.2 景观格局分析指标 选择景观多样性指数、景观空间构型指数、斑块特征指数,定量分析研究区荒漠绿洲景观格局特征[15-18]。

1)景观多样性指数,包括多样性指数、优势度指数和均匀度指数3个指标。

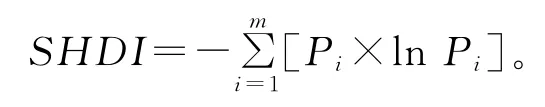

多样性指数(SHDI)的大小主要反映景观要素的多少和各景观要素所占比例的变化情况,其计算公式为:

式中,Pi表示第i类斑块面积占景观总面积的比例;m为研究区景观所有斑块体的类型总数。

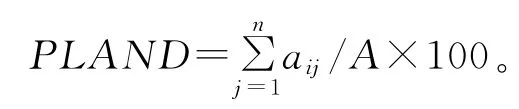

优势度指数(PLAND)所表示的意义是景观由少数几个主要景观类型控制的程度,其计算公式为:

式中,i表示斑块类型;j表示斑块的数目;aij表示第i类斑块中第j个的面积;A为总的景观面积。

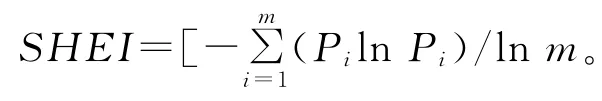

均匀度指数(SHEI)主要反映景观受到一种或少数几种优势拼块景观景观类型所支配,其计算公式为:

2)景观空间构型指数,包括景观破碎度和景观形状指数2个指标。

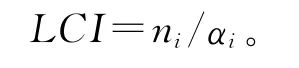

景观破碎度(LCI)指景观被分割的破碎化程度,其计算公式为:

式中,ni为i景观的斑块数;αj为i景观的总面积。

景观形状指数(LSI)通过计算某一景观类型的图斑周长与同面积圆周长的比值,来测定该类景观形状的复杂程度,其计算公式为:

式中,Pi为i景观类型斑块周长;a为斑块面积。

3)斑块特征指数,主要包括景观稳定性指数和分维数2个指标。

稳定性指数(SK)主要反映景观类型的稳定程度,其值越大,表明该类景观越稳定。计算公式为:

景观分维数(FD),主要反映景观斑块空间形状的复杂程度或斑块形状影响内部斑块的生态过程。计算公式为:

式中,P为斑块周长;n为斑块面积;K为常数(对于单个正方形斑块K=4)。

3 结果

3.1 不同景观类型面积的变化 2000年和2007年,巴里坤县土地利用方式中均以未利用地和草地面积最大,其次是林地和耕地,次之为水域,而居民及工矿用地面积最小,说明巴里坤哈萨克自治县8年内景观格局的主体没有发生明显的变化,但各种景观类型的绝对面积有所变化。2000-2007年间,草地景观面积减少14 566.72hm2,占总面积的0.90%;水域景观面积减少623.42hm2,占总面积的5.93%;未利用地、耕地、林地和居民及工矿用地面积呈增加局势,分别增加9 397.30、3 090.15、259.57和2 443.12hm2,分别占总面积的0.56%、0.49%、0.08%和70.94%。

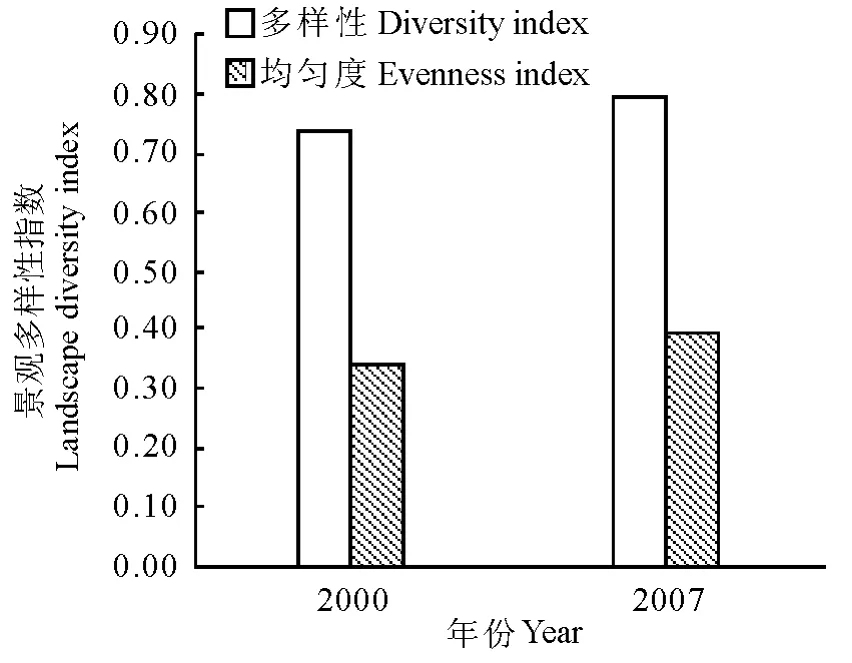

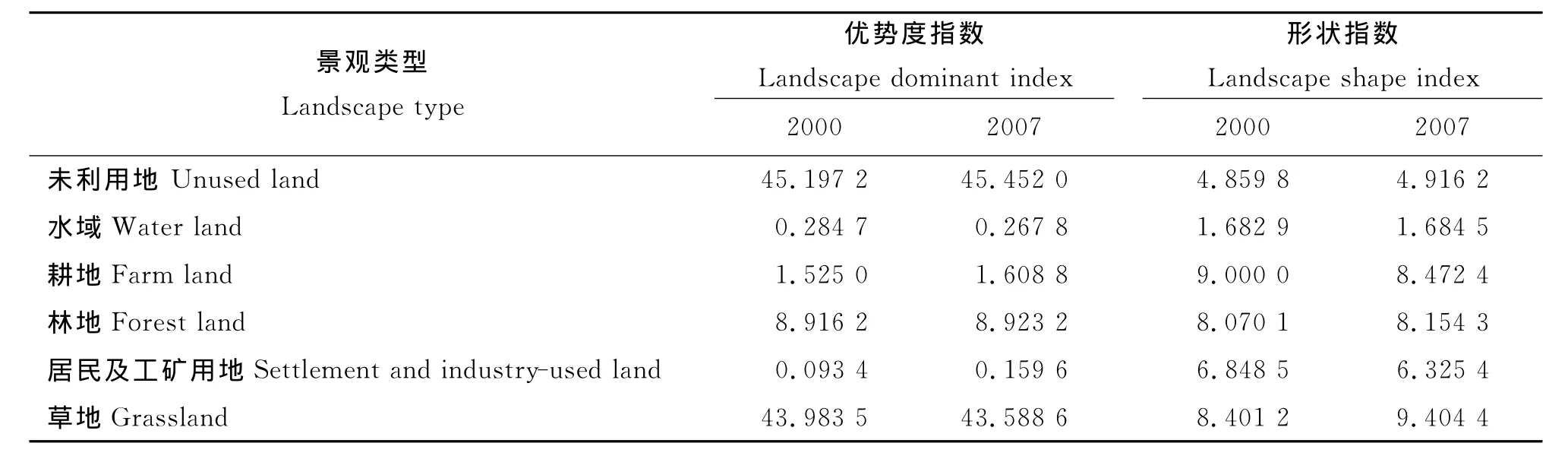

3.2 景观多样性指数的变化 巴里坤县景观多样性指数2000年为0.74,2007年为0.80(图1),说明景观多样性有所增加,但6类景观在2000年和2007年均有分布,各类景观类型面积和斑块数量差异较大,斑块数量由2000年的191个增加到2007年的241个,说明景观整体异质性增加。景观均匀度指数也呈现增加的趋势,2000年为0.346 7,2007年为0.395 7,说明景观各组成成分分配均匀程度在增加,景观各个类型所占比例向协调均衡的方向发展。2000年和2007年的景观优势度均以草地和未利用土地最大(表1),而居民及工厂用地最小,说明巴里坤县景观类型表现为个别景观类型控制整体景观。

图1 巴里坤县荒漠绿洲景观多样性的变化Fig.1 Changes of landscape diversity index in the desert-oasis region of Kazakh Autonomous County

表1 2000和2007年巴里坤县荒漠绿洲景观优势度指数和形状指数的变化Table 1 Comparison of landscape dominant index and shape index in the desert-oasis region of Kazakh Autonomous County in 2000and 2007

3.3 景观空间构型指数的变化 巴里坤县荒漠绿洲各景观类型形状指数相对较大(表1),说明各景观斑块形状极不规则,在过去8年间各个景观类型变化不尽一致,表现为耕地和居民及工矿用地的形状指数减小,草地、林地、未利用地和水域增加。2000年到2007年巴里坤县各景观类型破碎度出现分异(图2),草地、林地、未利用地和水域破碎度均有所增加,其中草地增加最大,从2000年的8.401 2到2007年的9.404 4,说明草地是人为因素影响最频繁的区域;而耕地和居民及工矿用地破碎度降低,从2000年的9.000 0和6.848 5减小到2007年的8.472 4和6.324 5(表1)。

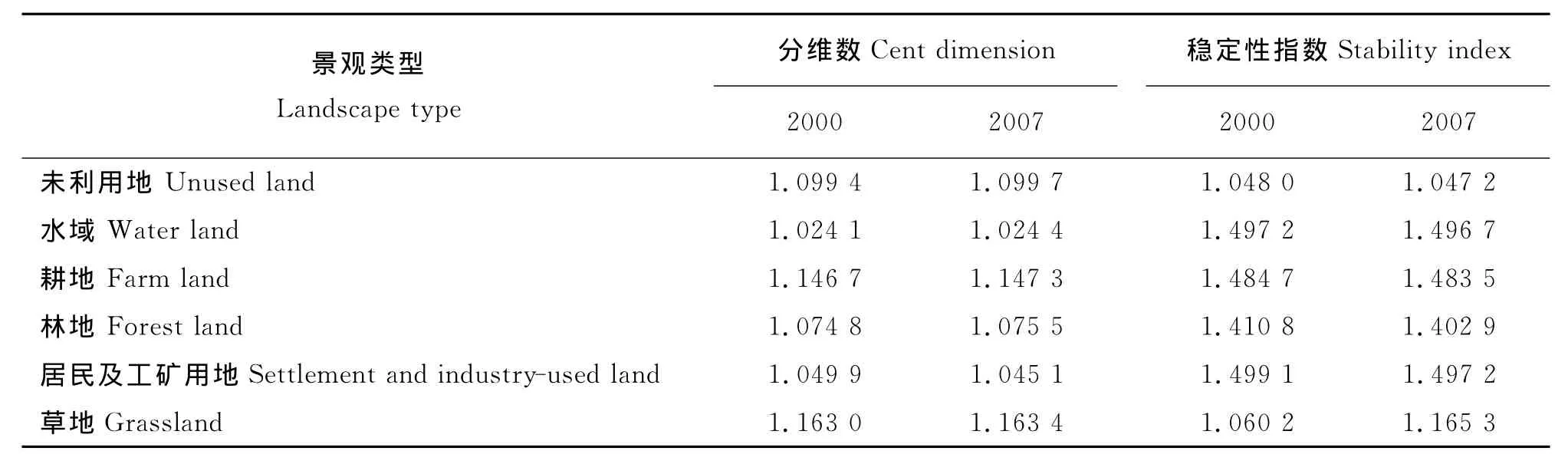

3.4 斑块特征指数的变化 分维数反映的是整体景观的复杂程度,其值越大,说明景观形状越复杂。巴里坤县2000年和2007年的景观平均分维数除水域和居民及工矿用地斑块分维数较小(分别为1.024 1和1.049 9)外,其他景观类型平均分维数均接近1.1(表2),景观类型斑块形状较复杂,说明各景观类型受人类活动的干扰程度较大。在8年时间内,水域、耕地、林地和未利用地景观的分维数呈增大趋势,而草地和居民及工矿用地景观分维数呈减小趋势。各景观要素结构的稳定性程度依次为:居民及工矿用地>水域>耕地>林地>草地>未利用地,说明居民及工矿用地是最稳定的景观类型,水域、耕地和林地是相对稳定的景观类型,未利用地与草地相对其他景观类型来说是最不稳定的类型。

图2 巴里坤县荒漠绿洲景观优破碎度的变化Fig.2 Changes of landscape fragmentation index in the desert-oasis region of Kazakh Autonomous County

表2 2000和2007年巴里坤荒漠绿洲景观分维数和稳定性指数的变化Table 2 Comparison of landscape cent dimension and stability index in the desert-oasis region of Kazakh Autonomous County in 2000and 2007

4 讨论

土地景观类型格局及其变化往往受各种政策、工程措施以及利用方式的影响,其一般通过某一景观类型面积的增加或减少来适应当地居住者的新需求,也反映了当地居住者在某一段时间内对土地利用格局的需求。新疆巴里坤县是新疆天山北坡荒漠绿洲的典型代表区域,其景观类型的变化特征能够基本映射出天山北坡土地景观格局的整体变化趋势和过程。本研究表明,2000-2007年巴里坤县荒漠绿洲的主要景观类型是未利用地和草地,虽然其绝对数量有所增加或减少,而景观的主体并没有发生显著的改变,这和精河县[19]景观变化基本一致,说明目前新疆天山地区土地利用政策仍然坚持以区域微调为主,没有发生根本性的变化。草地景观主要是由天然荒漠草地和未利用地组成,形成其主体景观基质,是荒漠绿洲生态系统干扰最为频繁的景观类型[20],而林地、耕地、水域以及居民和工矿用地等类景观镶嵌其中,形成相间分布的格局。

景观多样性反映某一区域内景观要素的类型数和各个景观要素占据总土地面积的比例,但某一区域内为单一景观要素时,其多样性最低,而当2个以上景观要素时,此时如果各个景观要素所占比例相等,则景观多样性最大[9]。本研究表明,巴里坤县从2000年到2007年间的景观多样性和均匀性指数均增加,但景观类型并没有显著变化,说明景观要素所占据土地面积的比例逐渐向均分水平演变,其主要原因是牧民定居工程和城镇化建设所致[19],这两项工程使原来占据主导地位的草地景观类型和未利用土地类型通过流转调整的方式向居民建设用地转变,居民居住地更加集中连片,而草地和未利用土地出现更多的版块,从而使其破碎度有所增加,而耕地和居民及工矿用地景观斑块数目减少。

当地经济建设和发展增加了土地开发利用强度,特别是未利用土地景观类型,使巴里坤县景观斑块密度、破碎度和面积加权形状指数增大,斑块间的最邻近距离趋于减小,出现不同类型斑块团聚的现象,同类斑块连接性相对减小,这和长江沿线经济开发对土地利用格局的影响具有本质上的趋同[5]。景观类型斑块数的变化不仅受当地经济发展水平的影响,更与气候变化相关。巴里坤内陆河流域原来支流数目众多,河流径流量的季节变化及其河道游移变迁,均影响沿河两岸分布的主要景观类型斑块数[2],特别是草地景观类型的斑块数和耕地斑块数更是复杂多变,地下水充裕时草地转变为耕地,而地下水干枯时耕地因弃耕而演变为草地,且这些草地的承载力随着区域降水而发生变化,结果导致草地向其他土地利用类型转变[21],从景观类型划分要么为未利用土地,要么转变为建设工地[22]。

国家退牧还草和牧民定居等生态工程简化了草地和居民及工矿用地的斑块形状,其本质在于改变了游牧文化所蕴含的草地利用方式[23],促进草原畜牧业从粗放向集约化转型,但是由于工程措施的强制性和地下水位连续变化的影响,土地利用结构发生明显的改变,特别是冲积平原区,居民居住点增加,灌溉量增大,加之地下水位较浅,土壤盐渍化逐渐严重。导致耕地、林地、草地和未利用地等几种景观类型分维数的增加,星罗棋布的盐渍化斑块镶嵌在各种景观类型中,这种因人为活动造成的地表景观分异过程对景观类型的稳定性具有一定的影响,主要是不同景观类型土地适应土地盐渍化的能力有所差异,整体表现为耕地、林地和草地稳定性减小,呈现向其他景观类型转变的趋势,这和刘新春等[20]在新疆阜康县取得的结果趋同,即我国内陆干旱地区地下水位的变化影响了土壤水盐在空间的分布,从而引起景观格局的变化。

[1] 张金屯,Pickett T A.城市化对森林植被、土坡和景观的影响[J].生态学报,1999,19(5):654-658.

[2] 侯钰荣,安沙舟.基于CBERS-1卫星图像的塔里木河下游典型区域景观格局分析[J].草业科学,2008,25(5):121-126.

[3] Forman R T T,Godron M.Landscape Ecology[M].New York:Wiley,1986.

[4] 肖笃宁.国际景观生态学研究的最新进展——第五届景观生态世界大会介绍[J].生态学杂志,1999,18(6):75-76.

[5] 龙花楼,李秀彬.长江沿线样带土地利用格局及其影响因子分析[J].地理学报,2001,56(4):417-425.

[6] 郭泺,余世孝,夏北成,等.地形对山地森林景观格局多尺度效应[J].山地学报,2006,24(2):150-155.

[7] 李胜男,王根绪,邓伟.湿地景观格局与水文过程研究进展[J].生态学杂志,2008,27(6):1012-1020.

[8] 黎夏,刘凯,王树功.珠江口红树林湿地演变的遥感分析[J].地理学报,2006,61(1):26-30.

[9] 王雪,赵宪文,梁朝信.基于遥感和GIS的城市绿地景观格局分析[J].林业资源管理,2006(4):81-84.

[10] 王兮之,Helge B,Michael R,等.基于遥感数据的塔南策勒荒漠——绿洲景观格局定量分析[J].生态学报,2002,22(9):1491-1499.

[11] 田长彦,宋郁东,胡明芳.新疆荒漠化的现状、原因及对策[J].中国沙漠,1999,19(3):214-218.

[12] 申元村,汪久文,伍光和,等.中国绿洲[M].开封:河南大学出版社,2001.

[13] 肖笃宁,钟林生.景观分类与评价的生态原则[J].应用生态学报,1998,9(2):217-221

[14] 袁希平,甘淑.土地覆盖遥感监测及分类系统实例评析[J].云南工业大学学报,1999,15(4):7-10.

[15] Mcgarigal K,Marks B F.Spatial pattern analysis program for quantifying landscape structure reference mamnual[M].Corvallis Oregon:Forest Science De-partment,Oregon State University,1994:89-134.

[16] 傅伯杰.黄土区农业景观空间格局分析[J].生态学报,1995,15(2):113-120.

[17] 王宪礼,肖笃宁,布仁仓,等.辽河三角洲湿地的景观格局特征[J].生态学报,1997,17(3):317-323.

[18] 刘建国.当代生态学博论[M].北京:中国科学技术出版社,1992:209-234.

[19] 张飞,塔西甫拉提·特依拜,丁建丽,等.干旱区绿洲土地利用/覆被及景观格局变化特征——以新疆精河县为例[J].生态学报,2009,29(3):1251-1263.

[20] 刘新春,张远东,任光耀,等.新疆阜康荒漠绿洲景观格局动态及其影响因子分析[J].应用生态学报,2004,15(7):1197-1202.

[21] 张建立,张仁平,锡文林,等.天山山地草原适宜放牧率评价体系初探——以新疆新源县为例[J].草业科学,2010,27(12):134-139

[22] 杨振海,李维薇,黄涛.努力开创草原工作新局面[J].草业科学,2011,28(1):1-3.

[23] 任继周,侯扶江,胥刚.草原文化的保持与传承[J].草业科学,2010,27(12):5-10.