残疾人受教育状况及对其生存的影响

尹海洁

(哈尔滨工业大学社会学系,黑龙江哈尔滨 150001)

一、问题的提出

目前我国有各类残疾人8296万余人,占全国总人口的6.34%。具有初中以下学历(含文盲)的残疾人高达90.2%,大专以上文化程度的残疾人仅占残疾人总数的1.1%①《2006年第二次全国残疾人抽样调查主要数据公报》,《华夏时报》2007年5月29日。,残疾人受教育程度大大低于正常人群,这已成为残疾人脱贫和改善生活状况的主要障碍。作为社会弱势群体的特殊组成部分,残疾人的教育对于帮助残疾人回归主流社会,消除对残疾人的社会排斥和隔离,促进残疾人的人格完善和参与社会生活能力的提高具有十分重要的意义。因此残疾人教育事业的发展应是我国当前和谐社会建设的重要内容。党的十七大报告中也首次提及要关心特殊教育,说明我们党已经充分认识到残疾人教育事业发展的重要性。

没有残疾人的教育公平就谈不上整体教育公平。让残疾人与普通人平等地接受教育是教育行政部门应尽的责任与义务。残疾人教育是整个教育系统中不可分割的有机组成部分,在某种意义上来说是衡量一个国家整体教育公平程度的尺度之一。目前,我国残疾人教育水平既落后于国内普通人教育水平,也远远落后于世界上发达国家残疾人教育水平。因此,残疾人教育公平必须引起全社会的高度重视。

残疾并不是阻碍残疾人社会化的根本原因,真正的原因往往是外部社会条件的障碍。本课题通过对第二次全国残疾人抽样调查黑龙江省的数据分析,切实把握残疾人教育状况及存在问题,为探索适合我国国情和具有区域特点的多元化残疾人教育模式奠定理论基础,同时为国家残疾人教育立法和政府决策提供重要的依据。

二、研究回顾

对于残疾人教育的研究,国内外的注重点很不一致。国内学者关注的主要是残疾人教育的不平等问题,而国外学者关注的是如何通过全纳教育使残疾人被社会接受,进而很好地参与社会生活。

(一)国内关于残疾人教育不公平的研究

教育公平的主要内容包括:教育起点上的公平、教育过程中的公平和教育结果的公平。教育公平的实践遵循的原则包括:教育机会平等原则、能力差异原则和弱势补偿原则②Elinor Devlin,Susan MacAskill,Martine Stead.‘We’re still the same people’:developing a mass media campaign to raise awareness and challenge the stigma of dementia.International.Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing Int.J.Nonprofit Volunt.2007(2):47 ~58田宝军、智学、李长城:《弱势群体教育问题研究》,《社会科学论坛》2002年第11期,第78-80页。。

1.残疾人教育起点(机会)不公平研究

李术认为残疾人教育机会不平等不仅体现在残疾人各层次教育的入学率上,还体现在义务教育年限上。很多残疾人虽然获得了入学机会,但是并不能接受完整的教育,辍学率极高,教育机会看似公平实际并不公平①李术:《试论残疾人的教育公平》,《中国特殊教育》2003年第4期,第8-12页。。田宝军等人通过大量资料分析得出我国残疾人在教育各个阶段都存在入学率低的现象。我国18岁以下的残疾人约1289万,到1999年,接受特殊教育的在校生只有35万多人,学龄残疾儿童接受特殊教育的仅为4.53%,最终能坚持到高中毕业的更屈指可数②Elinor Devlin,Susan MacAskill,Martine Stead.‘We’re still the same people’:developing a mass media campaign to raise awareness and challenge the stigma of dementia.International.Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing Int.J.Nonprofit Volunt.2007(2):47 ~58田宝军、智学、李长城:《弱势群体教育问题研究》,《社会科学论坛》2002年第11期,第78-80页。。“残疾人能够接受高等教育的在我国仅占残疾人总数的0.03%,能在普通高校就读的比例就更低,且都是一些偶发行为。”③曲建武、赵慧英:《关于普通高校招收残疾学生的思考》,《中国高教研究》2003年第1期,第63-64页。

2.残疾人教育过程不公平研究

钱志亮认为,在教育过程中,仍然用传统的教育理念来看待残疾学生、歧视和排斥这些学生的情况经常发生④钱 志亮:《社会转型时期的教育公平问题——中国教育学会中青年教育理论工作者专业委员会第十次年会会议综述》,《教育科学》2001年第1期,第63-64页。。杨东平通过调查教师对随班就读残疾人的态度得出,我国普通教师对有特殊需求的残疾学生“随班就读”的态度很消极。许多普通学校开展的“随班就读”徒有形式,导致残疾人在教育过程中被排斥⑤杨东平:《教育公平是一个独立的发展目标——辨析教育的公平与效率》,《教育研究》2004年第7期,第26-31页。。

3.残疾人教育结果不公平研究

苏君阳等人认为,在教育结果上也存在排斥残疾人的现象。经过长期的教育,残疾人从学校毕业后还遭受着不能融入主流社会、不能独立生活、不被接纳、不能就业等被排斥、受歧视的问题⑥苏君阳:《论教育公正的本质》,《复旦教育论坛》2004年第5期,第33-36页。。教育起点上的不公平、教育过程中教育资源接受不平等必然导致教学质量不能得到保证和就业机会不公平这样的教育结果的不公平。

郝振君和兰继军等人从学校因素方面阐述了教师素质对残疾人教育的影响⑦郝振君、兰继军:《论全纳教育与教师素质》,《中国特殊教育》2004年第7期,第1-4页。。李术等人从家庭因素方面论述了家长的态度对残疾人教育的影响⑧李术:《论全纳教育中家长参与》,《中国特殊教育》2004年第4期,第5-8页。。肖艳等人论述了社区在残疾人教育中的重要作用,并从多方面论述了全纳教育下残疾人教育的影响因素,进一步说明残疾人教育发展需要多方面的支持⑨肖艳:《关于社区教育在特殊教育中作用的思考》,《中国特殊教育》2004年第9期,第13-16页。。

(二)国内外关于全纳教育的研究

1994年联合国教科文组织在《萨拉曼卡宣言》中提出了“全纳教育”以后,全纳教育逐渐成为残疾人教育发展的一大趋势。全纳教育基于三个基本假设:所有特殊儿童都应与普通儿童一起学习和生活;隔离式的特殊教育使特殊儿童的学习得不到成功,是低效的;特殊儿童只有与普通儿童在同样的教育环境下接受教育才能不受社会排斥,主张只要可能,所有儿童就应一起学习,而不论他们可能的困难或差异如何[10]雷江华:《重读〈萨拉曼卡宣言〉——解读全纳教育理念:教育机会均等》,《现代特殊教育》。。托尼·布思(Tony Booth)认为:全纳教育是要加强学生参与的一种过程,是要促进学生参与就近的文化、课程和团体的活动并减少学生被排斥的教育[11]T ony Booth,Mel Ainscow.Index for inclusion-developing learning and participation in schools.Centre for studies on Inclusive Education,2000:11。海伦·丹尼斯(Harry Danniels)认为:全纳指的是残疾人和其他学生一道在普通学校中,在同样的时间和班级内学习同样的课程,让他们感觉与其他学生没有差异。全纳教育的价值取向体现在于它从关注部分学生到关注所有学生;从关注个体到关注群体;从关注知识到关注合作[12]Harry Danniels.Special Education Reformed:Beyond Rhetoric?.London:Farlmer Press,2000:124。全纳教育的价值取向为我们在集体和合作中接纳所有学生特别是学生弱势群体提供了积极的指导。

我国全纳教育的实施可看作是“一体化”教育的实施。所谓“一体化”教育,是要打破传统隔离式的特殊教育的篱笆和围墙,将特殊学校学生统合到普通学校来,使特殊学生能和正常学生一起学习和活动①李术:《试论残疾人的教育公平》,《中国特殊教育》2003年第4期,第8-12页。。张宝蓉认为,全纳教育的初衷是从关心残疾人开始的,反对传统的对残疾人进行隔离式的特殊教育,反对将残疾人看作是与我们“正常人”不同的“不正常人”,关注的是所有学生都能受到很好的教育,都能得到社会的认可②张宝蓉:《以全纳教育的视角看教育公平》,《教育探索》2002年第7期,第62-64页。。因此,实施全纳教育的措施之一就是取消特殊教育学校,让残疾学生和其他学生一样进入正常学校学习,在学习过程中学会相互理解和接纳,这样在毕业进入社会后才不会被排斥。

三、残疾人教育状况描述与分析

本研究采用统计分析的方法对2006年第二次全国残疾人抽样调查黑龙江省的数据资料进行深度挖掘,全国共调查了77万余户、250余万人,黑龙江省调查了22463户共70405人,获得了大量科学、准确、丰富、详实的基础数据,具有非常重要的研究价值。

(一)残疾人与普通人受教育状况的比较

残疾人教育水平低于普通人是众所周知的事实,但是差距到底有多大并没有具体的数据统计显示。分析表明,黑龙江省普通人的文盲率是7.7%,而15岁以上残疾人的文盲率则高达31.4%。普通人具有初中文化程度的比例是42.5%,残疾人却只有24.5%;高中以上各个层次受教育人数的比例,残疾人也都远远低于普通人。卡方检验的结果是卡方值为3854显著性水平为0,说明样本中表现出来的残疾人与普通人文化程度上的差异在总体中是非常显著的。

(二)不同性别残疾人受教育状况

通过对残疾人性别与文化程度的交叉分析可以得出,男性残疾人中有23.7%的人是文盲,女性残疾人文盲比例则高达41.4%。在各层次教育程度上男性残疾人的比例都高于女性。卡方检验的结果表明,皮尔逊卡方值的检验的显著性水平已经达到0.000,远远小于0.05,说明男女两性残疾人的受教育状况是有显著差异的,残疾男性的受教育状况好于残疾女性。

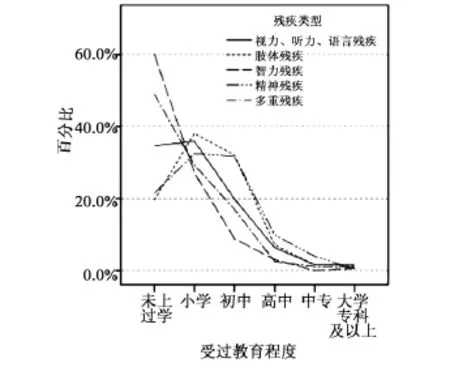

(三)不同类型残疾人的受教育状况

不同类型残疾人的受教育状况不同,具体分布如图1所示。由于视力、听力及言语残疾的人口受教育情况相近,图中将这三个类型合并为一条线。相比之下,可接受全纳教育的肢体残疾人受教育状况最好,他们的文盲人口比例最低,初中以上各层次教育程度都好于其他类型的残疾人。智力残疾人的受教育状况最差,文盲率高达60.2%。不同类型残疾人受小学教育的人数比例相近,差异并不显著。但是接受初中教育的各类型残疾人比例差距开始显现:肢体残疾人接受初中教育的人数比例为32.1%,远远高于智力残疾人8.8%的初中教育率。在高中及以上的教育阶段,各类型残疾人受教育状况的差异又不显著,但却是在低入学率下的不显著。职业教育严重缺乏,高等教育率更是几乎为零。卡方检验的结果表明,皮尔逊卡方值的显著性水平已经达到0.000,远远小于0.05,说明不同残疾类型的残疾人受教育状况是有显著差异的。

(四)不同年龄残疾人的受教育情况

1.不同年龄残疾人口的文盲率分析

根据抽样调查结果推算出黑龙江省15岁以上残疾人文盲率为31.4%,远远低于全国15岁以上残疾人口43.29%的文盲率。其中男性残疾人口文盲率为23.7%,女性残疾人口文盲率为41.4%;城市残疾人口文盲率为20.1%,农村残疾人口的文盲率为38.0%。

图1 黑龙江省不同类型残疾人受教育状况

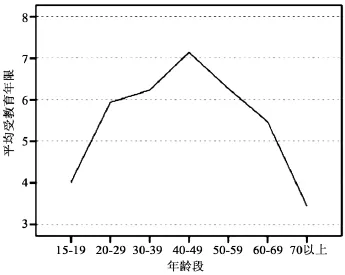

把15岁以上残疾人口以15~19岁为一个年龄段,80岁以上为一个年龄段,其余每十年为一个年龄段划分,各年龄段残疾人的文盲人口比例不同。卡方检验的结果表明,皮尔逊卡方值的检验的显著性水平已经达到0.000,远远小于0.05,说明各年龄段文盲率是有显著差异的。结合图2中的百分比可以看出,40~49岁年龄段文盲率最低,70岁以上残疾人口的文盲比例达到一半以上。但是值得注意的是,15~19岁最年轻的这一年龄段的文盲率达到48.4%,远远高于70岁以下任意年龄段的文盲率。

图2 黑龙江省15岁以上各年龄段文盲率

图3 不同年龄段的残疾人口的受教育状况

2.不同年龄残疾人口的受教育状况

为分析不同年龄残疾人的受教育状况,将残疾人的受教育程度转化为受教育年限。方差分析的结果表明,不同年龄的残疾人口的受教育年限差异显著(见图3)。总的看来,40~49岁年龄段的残疾人口的受教育状况要好于其他年龄段的残疾人,他们的平均受教育年限是7.14年;20~40岁的青年人与50~59岁的中年人受教育状况接近;除70岁以上的老年人外,15~20岁的青年残疾人受教育状况最差,他们平均受教育仅为4.02年,比他们父辈的残疾人少接受3.12年教育,比60~69岁的老年人受教育年限还少了1.45年。

(五)不同地区残疾人受教育状况

为研究残疾人受教育状况的地区差异,分地区计算了文盲率、小学率、初中率、高中率、中专率、大专大学率。由于受高中以上教育的残疾人很少,大专大学率在很多地区为0。将高中以上的比率合并计算,得出各个地区残疾人受教育状况的分布(见表1)。按照上述六个变量对地区进行聚类分析,结果将被调查的22个地区分为四类。方差分析的结果表明,这四个类别在六个变量上均有显著差异,说明分类是有效的。

表1 聚类结果的方差分析

从图4中可以看出,第1类地区的残疾人受教育状况最好,其大专大学率、中专率、高中率和初中率都远远高于其它地区,文盲率则远远低于其它地区。这个类别中包括的地区有哈尔滨市道外区、哈尔滨市南岗区、鹤岗市向阳区、牡丹江市东安区、齐齐哈尔市龙沙区,均位于黑龙江省的大中城市。第2类是残疾人受教育状况比较好的地区,这个地区的大专大学率、中专率、高中率和初中率都处于四个类别中的第二位,但文盲率较高。这个类别中包括了七台河市新兴区和伊春市翠峦区,是黑龙江省中等城市的行政区。第3类与第4类在初中以上各层次受教育人数的比率比较接近,差异在文盲率和小学率上。第3类地区残疾人小学文化程度的比率最高,这类地区包括了宾县、富裕县、甘南市、集贤县、讷河市、五常市、肇东市、肇源县、肇州市,是黑龙江省经济发展处于中上等水平的地区。第4类是残疾人教育状况最差的地区,其文盲率最高,高中率最低,这个类别中包括的均是黑龙江省经济较落后的地区。

聚类分析的结果表明,大城市的残疾人受教育状况最好,中等城市次之。县域城市残疾人受教育状况普遍较差,经济落后的县域城市就更差。

(六)城乡残疾人受教育状况的差异

通过对残疾人文化程度与户口性质的交叉分析可以得出,城市文盲人口的比例为20.1%,小学人口的比例为25.2%;而农村这两类人口的比例则分别高达38.0%和41.1%。农村残疾人受教育程度的众数是小学,而城市残疾人的教育程度的众数为初中。在初中及其以上各层次教育上,城市残疾人口接受教育的比例都远远高于农村残疾人口。卡方检验的结果表明,皮尔逊卡方值的检验的显著性水平已经达到0.000,说明总体中城乡残疾人的受教育状况有显著差异。

(七)黑龙江省6~14岁学龄残疾儿童在校教育情况

根据抽样结果推算,黑龙江省6~14岁学龄残疾儿童占全部残疾人口的1.85%,低于全国2.96%的平均值。残疾儿童的再学率为51.35%,低于全国6~14岁学龄残疾儿童63.19%的接受义务教育率。残疾学生接受教育的形式以在普通学校普通班随班就读为主,占残疾人在校生的84.2%。

图4 各地区受教育状况的聚类分析

四、教育对残疾人生存状况的影响

(一)残疾人受教育状况与工作关系

通过对残疾人的文化程度与他们是否有工作进行交叉列表分析并进行卡方检验的结果表明,皮尔逊卡方值检验的显著性水平已经达到0.000,说明文化程度与其是否有工作存在明显相关。在20~60岁劳动力残疾人口中,文盲人口中有工作的比例仅为25.1%,而小学文化程度的残疾人口中有工作的比例则为47.7%。初中、高中文化程度的残疾人中有工作的比例分别为41.1%和39.7%,也远远高于文盲残疾人口。可见教育对残疾人的生存状况有着重大影响。

(二)残疾人受教育状况与收入关系

残疾人口的人均年收入仅为2571.537元。根据黑龙江省统计年鉴公布的数据,2005年黑龙江省人均年收入为7471元。由此可见,黑龙江省残疾人收入水平远远低于普通人。教育是影响收入的重要因素,对抽样数据中残疾人的受教育状况及其人均年收入进行分析发现,不同文化程度的残疾人收入有显著差异。文盲残疾人口收入最低,每年仅为2163.654元。随着文化程度的升高,残疾人的收入也随之增加,大学专科及其以上文化程度的人口收入最高,为7172.9元。

五、残疾人教育中存在的问题

(一)总体受教育水平低下

调查表明,黑龙江省残疾人在文盲比例上远远高于普通人,有近三分之一的残疾人没有接受过任何教育,而普通人中这个比例仅为7.7%。只有9%的残疾人受过高中以上教育,受过小学教育的人数是35.1%,这是残疾人受教育水平的众数。也就是说,相当多的残疾人完成了小学教育以后没有能够升入初中。生理的缺陷加上教育的缺失使残疾人成为弱势群体中的弱势群体。

(二)女性残疾人的受教育权利受到了更多的剥夺

女性残疾人中文盲的比例高达41.4%,而男性残疾人中只有23.7%的人是文盲。在各层次的受教育程度上,男性残疾人口的比例都高于女性。重男轻女的传统思想使残疾女性的受教育权利受到了更严重的剥夺。

(三)智力残疾人受教育状况最差,肢体残疾者受教育状况相对较好

不同类型残疾人,受教育状况也不同。相比之下,可接受全纳教育的肢体残疾人受教育状况最好,他们的文盲人口比例最低,初中以上各层次教育程度都好于其他残疾类型的人。智力残疾人的受教育状况最差,文盲率高达60.2%。也就是说,在有条件接受教育的情况下,影响残疾人受教育的个体因素主要是其接受能力。由于智力残疾人的接受能力差,社会普遍对他们的教育存在着比较轻视的态度。肢体残疾者的学习能力与普通人没有显著差异,影响他们受教育的因素主要是客观条件。

(四)1986年以后残疾人受教育状况急速滑坡

对不同年龄的残疾人的文盲率进行分析发现,随着年龄的变化,文盲率出现了可怕的U形曲线。不论是文盲率的分析,还是受教育水平的分析都表明,40~50岁的残疾人受教育状况是最好的,其次是30~40岁和50~60岁的残疾人。30~60岁的残疾人的学龄期分布在50年代中期到80年代前期,这段时间虽然经历了很多动乱,但教育的公平性是最好的,它使社会最弱势的残疾人也受到了惠及。80年代中后期,在市场经济的主导下,教育公平遭到了严重的破坏。重点校、重点班的建设引发了争夺优质教育资源的激烈竞争,而最为弱势的残疾人是没有能力在竞争中获取优质教育资源的,近十几年接受初中教育的残疾人的比率都在急剧下降。

(五)学龄儿童的在学率偏低

黑龙江省残疾儿童在校率低,接受教育形式单一,各类型残疾儿童在校率存在较大差异。样本中7~15岁的学龄残疾儿童有84人,仅有42人正在普通教育或特殊教育学校接受义务教育,学龄残疾儿童的就学率仅为50%,远远低于全国63.19%的平均水平。

(六)城乡残疾人受教育状况存在显著差异

在文盲人口的比例上,农村远远高于城市。农村残疾人口的受教育程度集中在小学水平,而城市残疾人口的教育程度以初中为主。非义务教育阶段的高中及其以上各层次教育中,城市残疾人口接受教育的比例都远远高于农村残疾人口,城乡的二元分割在残疾人的教育上体现得尤为显著。农村小学的分布状况使得残疾儿童就近入学成为可能,能够跟随普通班随班就读的残疾儿童,如肢体残疾、精神残疾的儿童入学率较高。由于我国的特教学校都在城市或县城,农村需要特殊教育的残疾儿童大都由于经济原因无力去县城就读,如何保障这部分残疾儿童的受教育权利是目前亟待解决的问题。

六、残疾人受教育困境的分析

(一)政府失灵是造成残疾人受教育困境的根本原因

我国义务教育法明确规定:“凡具有中华人民共和国国籍的适龄儿童、少年,不分性别、民族、种族、家庭财产状况、宗教信仰等,依法享有平等接受义务教育的权利”,“各级人民政府及其有关部门应当履行本法规定的各项职责,保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利”。①中国政府网:http://www.gov.cn/ziliao/flfg.近些年,随着计划生育政策的有效实施,学龄儿童的人数逐渐下降。政府大都从办学成本考虑,对规模较小的中小学校进行撤校合并。这对交通发达的城市残疾儿童、少年的就学影响不是太大。但对农村残疾儿童、少年的就学产生了重大的影响。对于肢体残疾、视力残疾以及智力残疾的孩子来说,步行几里甚至十几里路上学几乎是不可能的事。撤校合并使得原来具有全纳教育特点的残疾儿童随班就读的教育模式无法延续,而特殊教育学校的覆盖率和容纳学生数也难以满足残疾人的教育需求。由于政府对特教学校重视不够,造成对特教学校的投入普遍不足,特教学校和普通学校远不在同一个层面上。政府失灵导致残疾人接受义务教育的权利没有能够得到很好的保障。

(二)市场失灵使残疾人受教育空间受到双重挤压

在职业教育阶段同样存在着政府失灵的问题。适合于残疾人学习的职业技术学校少之又少,甚至在一些普通的中专或大学入学时还不同程度地存在对残疾人的歧视。教育市场化一方面导致了公办学校的分化,另一方面也催生出了一批民办学校。遗憾的是,民办学校多以逐利为目的,目前在黑龙江省还没有发现为补充残疾人教育的不足而创办的民办学校。在教育市场化的过程中,残疾儿童、少年没有得到些微的利益,却成了优质教育资源竞争的牺牲品。市场失灵使得残疾青年难以通过市场交换获得所需的专业技能,政府失灵造成了残疾儿童少年义务教育的滑坡,义务教育的不完善必然影响职业教育,残疾儿童文盲率的增高使得有条件接受职业教育的残疾青年减少。政府失灵、市场失灵的双重挤压使得残疾人的职业教育空间异常狭小。

(三)交换权利失败使贫困残疾人只能望学兴叹

有相当一部分残疾人因残致贫,靠领取低保维持基本生存需求。黑龙江省残疾人口的人均年收入仅为2571.537元,仅为黑龙江省人均收入的三分之一。当政府失灵发生的情况下,地处偏远地区没有条件参与全纳教育的残疾儿童和少年只能失学。还有一部分农村残疾儿童和少年即使有条件随班就读,屡禁不止的教育乱收费也使他们难以承受而放弃就学。贫困使得一部分残疾人失去了在教育市场中进行经济资本与教育资本交换的权利,即使有学校,他们也上不起。

上述的分析中最根本的原因是政府失灵的问题。残疾人作为社会中的弱势群体应该得到社会的关爱,更应该得到政府的重视。做好残疾人的教育工作,是残疾人能够自强自立的基础,同时也是开发残疾人劳动力的重要手段。