黄河三角洲高效生态经济区科技创新基础条件平台建设研究

杨玉珍 于利涛

(山东黄河三角洲保护与发展研究中心,山东 东营 257091)

2009年11月,国务院正式批复《关于黄河三角洲高效生态经济区发展规划》,黄河三角洲从此被正式纳入“国家战略”。黄河三角洲高效生态经济区(以下称黄三角经济区)陆域总面积2.65万km2,-15m 以上海域总面积约1.6万km2,海岸线长745km,最大陆域纵深159km,属于典型的河口海岸带冲积平原。该区域内包括东营、滨州两个完整市,以及德州、淄博、潍坊和烟台四市的部分地域,总人口996万。按照国家政策性批复要求,全面推进黄三角经济区科学发展,实现区域内多类发展要素的治理与整合,实现区域经济、生态环境的适时调控与评价,建立相应的科技创新基础条件平台是非常必要的。

一、基础条件平台建设的基本涵义与流程

充分应用信息、网络等现代科技手段,以采集地学领域及其相关学科专业信息资源为基础,综合集成影响区域发展的众多科技因素,转化为多元的海量数据予以融合与存储,推进多类已有或在研科技项目信息数据与多类科技文献、网络科技数据、自然科技资源的汇聚与整合,形成开放共享的信息数据库平台。建立健全平台运行服务的评价体系、管理模式与支持方式,实现建设进程内各类优质资源的衔接与互动,进而面向区域发展和战略性新兴产业的需求,完善技术创新服务体系,最终建成一个为支撑黄三角经济区发展建设提供科技创新服务的基础条件平台。

二、基础条件平台的主要功能

(一)以贯彻科学发展观为方向的区域性应用平台

大地是人类的摇篮,也是人与多样性生物群体和谐共生的家园。要树立信息数据平台是为改善地球环境服务的总体信念,以更好地支持其覆盖区域的可持续发展。由于黄河三角洲“自然资源丰富而生态环境较为脆弱”,应按照这一特定区域空间的资源禀赋及其自然属性,采取开发与保护并重的建设原则。在构成黄河三角洲自然环境的要素中,水资源问题更为重要。这里除了拥有号称我国第二条大河的黄河之外,同时还有辐辏于渤海湾和莱州湾的漳卫新河、马颊河、徒骇河、刁口河、支脉河、小清河、白浪河、潍河、胶莱河等系列河流,它们与黄河多条流路的摆动行水共同沉积、侵润形成了我国东部沿海最广阔、最年轻、最完整的湿地生态系统,其中的莱州湾及其潮间带,是一片咸淡水交汇、宜于多样性海洋生物繁衍、孵育的浅海湿地,加上地形、纬度、光照、水汽循环共同作用下的气候资源,长期发挥着调节地球生态和优化人居与发展环境的重要作用。因此,当我们着力建设一个高效生态经济区的同时,必须摒弃过去那种重发展、轻保护,重速度、轻质量的传统思维模式,建立起一个能够胜任于支撑现代发展理念,并能有效推进高效、生态这一两难抉择融合为统一科学发展目标的科技创新基础条件平台。该平台的数据收集应涵盖黄河三角洲发育演变格局,河、海、陆、气全方位生态信息以及包括自然、经济、社会多领域的科技成果与统计数据,形成可与国家相关平台相连接而又独具黄三角区域特色的数据系统。①汪小钦、王钦敏:《黄河三角洲土地利用/土地覆盖区域分异》,《自然资源学报》2006年第2 期。

(二)以“3S”技术为核心的数字化集成平台

黄河三角洲高效生态经济区是一个包括两个完整地级市、4个地级市的局部区域,计19个区、市、县的集合群体,政区类别多样,地域结构迥异,信息交流不畅。要实现这一宏观区域的统筹规划、保护与开发,最有效的途径就是应用“3S”技术,尽快提高对区域资源环境的认知深度与分析能力。3S 技术是遥感技术(RS)、地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)的统称,是空间技术、传感器技术、卫星定位与导航技术和计算机技术、通讯技术相结合,多学科高度集成的的现代信息技术。为此,基础条件平台应购买和收集经济区内各类遥感影像以及我国资源卫星、环境卫星数据,结合野外GPS 定位观测、光谱测量、土壤与植被采样分析,对遥感数据进行解译分析,完成经济区域内按年份、地域的遥感分类制图,经过多源数据融合形成强大的基础数据支持条件。开发与构建黄河三角洲经济区生态环境演变、海洋动力环境、黄河口水沙运移、海岸带沉积与侵蚀、水资源配送及生态响应、水盐运移与土壤盐渍化预测预报、改碱工程效益评价、国土治理项目的论证与策划等多种应用模型,形成情景模拟分析和可视化表达手段,为保障国家和区域的生态安全监测、经济环境评价等发挥积极的作用。②左伟、周慧珍、王桥:《区域生态安全评价指标体系选取的概念框架研究》,《土壤》2003年第1 期。

(三)以强大数据库为内容的资源共享平台

由于近代黄河三角洲区域是一个研究河口沉积、陆地淤蚀和自然生态演进的天然大模型,近30 多年来国内乃至国际的众多科研机构,均在该区域开展了科考研究工作,取得了丰硕成果。基础条件平台应整合、收集以上众多成果所获取的多元数据,定期开展整个高效生态经济区的数据采集与项目调研活动,设计能够支持海量数据集成管理的存储模型。应用“3S”数字化集成技术、多分辨率影像无缝合成技术、空间数据与非空间数据一体化存储技术等,建立基础地理矢量数据库、遥感影像及景观信息数据库、土地动态变迁数据库、地质矿产与环境灾害数据库、水文气象数据库、生态环境演变数据库、社会统计数据库等,形成多类型专题数据库和元数据库。构建数据检索机制与动态更新机制相结合的数据库管理系统,为现有的标准、类型迥异且又极易散佚的数据源提供一个同种软件下无障碍存储与运行的操作平台,推进数据库的集群化管理,努力实现科研机构、决策部门及社会广大用户的资源共享。

(四)向更深广领域拓展的辅助决策支持平台

所谓深广领域拓展,一方面是指平台应用专业领域的拓展,即由开发基础地理信息数据模型、主要揭示自然演进与生态响应的客观规律,向着经济、社会、文化发展的需求领域拓展。围绕新兴产业的技术创新、循环经济的产业链接、生产要素的优化组合、工艺流程的运筹设计、大型项目的策划创意等提供服务。针对关系经济区发展的重大建设工程及其环境影响等专项事件,研究开发和建立多维影像演示系统,为各级决策提供服务。另一方面的拓展是指平台覆盖地域范围的拓展。市场经济的发展变化本来没有固定的边界,设定区域经济的初衷就是要打破行政分割的界限,实现规划范围内生长要素的培育与调控,推动一体化发展。山东省列入国家战略的“黄”、“蓝”(另一列入“国家战略”的山东半岛蓝色经济区)两个经济区既有衔接又有重合,连带关系紧密,所以平台在初创阶段即应将其覆盖范围向“蓝”区延伸。就全国经济发展的布局看,黄三角经济区刚刚进入培植阶段,其发展规模与影响在相当一个时期内难以同珠三角、长三角等大经济区比肩。黄三角经济区的远景范围必将突破省界而向西部辐射拓展。因此,平台的创建应具备开放思维,在功能框架设计上要留有更广阔的时空区间,从而通过构建科技资源调查的长效机制,实现文献数据的长期积累和数据库的集群运作,为将来国家调控大区发展布局提供辅助决策支持。

三、基础条件平台的结构设计

(一)平台的基础性能要求

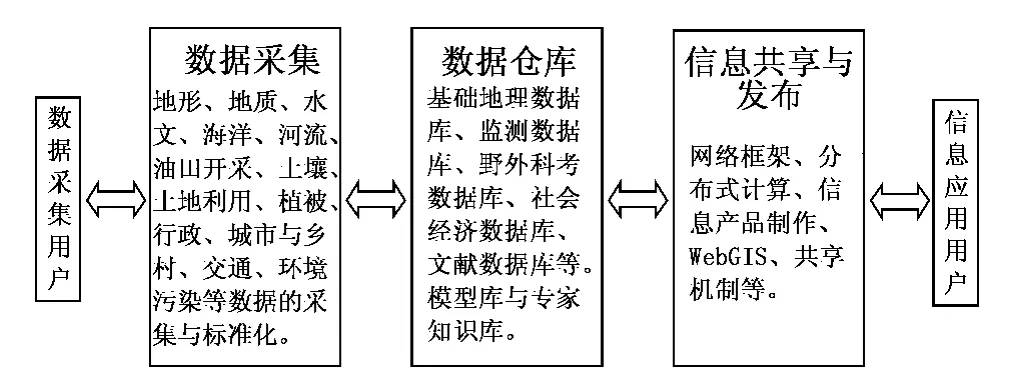

基础条件平台是一项强力支撑研发创新服务的能力建设。从信息流的视角看,其基本性能可分为数据采集、数据组织管理与建模分析、信息共享与发布等几个部分。①杨玉珍、刘高焕、刘庆生等:《黄河三角洲生态与资源数字化集成研究》,黄河水利出版社2004年版,第253-268页。如图1 所示:

图1 黄河三角洲基础条件平台基本性能示意图

(二)平台的总体结构设计

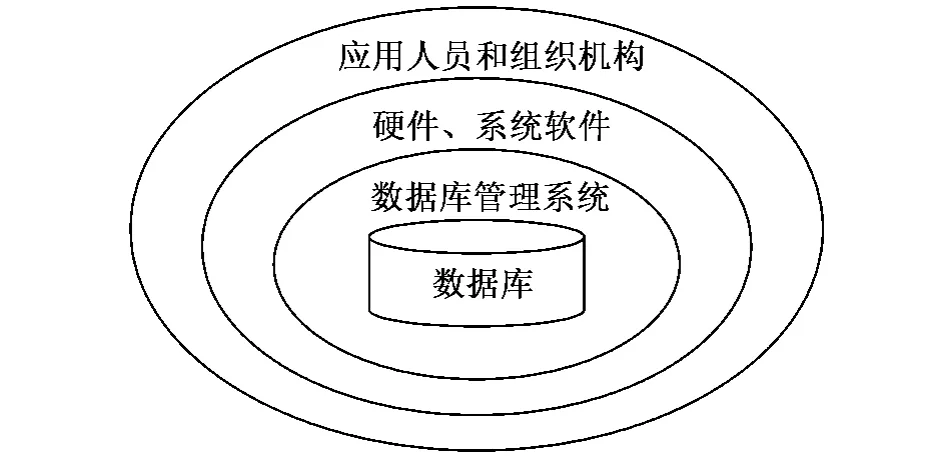

基础条件平台的总体结构设计可以概括为:以系统中心数据库为核心,数据库管理系统施行管理、维护与数据更新功能,系统软件和硬件为内外壳,应用人员与组织机构为多级用户的逻辑结构范式(见图2)。

图2 平台的逻辑结构示意图

1.核心部位的数据库。按类型分为地理矢量数据库、专题数据库、社会经济统计数据库、文档数据库、专题图件及遥感影像图片数据库、综合数据库等六大部分。

①地理矢量数据库。该数据库主要用来存储基础地理空间数据库中除遥感影像和DEM 以外的所有数据,是生态系统研究的背景数据。

②专题数据库。该数据库主要存储多种类别的行业专题数据并将其分类编目,以利于专题数据的查询、检索和使用。

③社会经济统计数据库。该数据库主要存储统计、文字数据,适用于RDBMS 独立管理使用,经联接并且进行空间定位后,可与地理矢量数据库组合使用。

④专题图件及遥感影像、图片数据库。该数据库是综合数据库中数据量最大,占用空间最多的子数据库,主要存储一些栅格类型数据,如扫描的专题图件和照片,数码相机拍摄的数码照片和遥感影像。针对有位置关联的数据还应编绘索引图,建立详细的索引表,以实现属性和空间的双向查询。

⑤文档数据库。该数据库主要存储文档类型的数据,如word 格式、txt 格式。该数据库将收集黄河三角洲市、区、县多层级的文字性介绍文档,如自然概貌、资源状况、气候特点,以及研究论文文献资料,相关研究项目等。

⑥综合数据库。该数据库存储较为零散的数据及所有数据库的相关信息,如索引表、索引图、台站信息、元数据等。充分利用GIS 的空间分析和统计功能进行数据的生成和模型的构建。可采用嵌入式集成模式,选用当前最为流行的大型GIS 软件ArcGIS,系统开发语言采用VB 与ArcObject 相结合的方式,并运用Geodatabase 数据库管理属性数据和空间数据,对于栅格和文本数据则采用文件方式管理。还可以在数据库的管理界面上一目了然地看到数据库的整体构成,使得系统界面更直观、更友好,更符合用户的思维习惯。

2.数据库管理系统。

①综合管理系统。主要是处理数据库中的数据,如数据入库、数据维护以及与数据库安全相关的用户管理等。②查询系统。按空间查询,如按行政区划或任意多边形查询;按时间查询,如按年份按时段等;按属性查询等。③信息资源共享与服务。进行广泛的数据支持与合作,建立联邦式、战略伙伴式的数据库合作群体,最大限度地为用户提供一体化数据与信息服务。④辅助决策支持系统。综合运用已构建的数学模型对多要素的时空变化过程进行分析,为黄三角经济区及分项战略的实施及政府决策提供指导和服务。

3.内外壳系统硬件、软件配置与网络设计。

①系统硬件配置。采用HA 结构的专用数据库服务器、路由器、网络交换机、网管工作站、应用服务器、硬件防火墙等。在系统平台中,数据库服务器处于核心地位,采用HA 体系结构并配置豪威硬盘阵列,可存储数据10TB;以Cisco6509 交换机为核心,建立千兆的高速局域网系统,以Cisco3640 为路由器,完成数据中心对外的数据通讯;应用服务器和WWW 服务器采用两台DELL PowerEdge 6600 服务器,承担海量用户信息的处理工作;硬件防火墙使用中网防火墙系统,可实现包过滤、端口号过滤和地址转换功能,有效隔离内部网信息的外传,防止内部信息的外泄,从而为网络安全及计费、审计提供强大的功能支持。另外,还需配备扫描仪、绘图仪以及高档微机等。

②系统软件配置。软件配置主要包括选定操作系统、数据库系统软件、GIS 软件和图像处理软件四个方面。操作系统采用当前最为流行的具有良好图形用户界面的Windows XP 或是Windows7 系统。数据库系统软件采用当前国内最为广泛应用的Oracle 数据库。地理信息系统软件的选择,根据目前软件产品的发展趋势和潜力,采用新一代平台产品系列——ArcGIS 系列软件。图像处理软件选用专业处理遥感影像的最佳软件ERDAS 软件。

③系统网络设计。包括局域网络方案和广域网络方案。局域网络方案:系统数据库服务器和生态环境动态监测信息应用客户系统通过网络连接,可直接通过内部局域网实现,而且在软件结构上也可以通过Oracle 的C/S(Client/Server)结构实现客户端与系统数据库服务器之间的信息传输。广域网络方案:ArcIMS 是ESRI 的第二代WebGIS 产品。用户的空间数据和应用可通过ArcIMS 在Intranet/Internet 环境中进行发布和共享。ArcIMS 提供用户在服务器端可选的影像方式或矢量数据流方式进行数据发布。客户端用户通过工业标准的通用浏览器即可对ArcIMS 服务站点进行访问和交互操作。ArcIMS 支持包括Servlet、ColdFusion、ASP 等多种Web Server 端技术,同时开发有望成为未来Internet 环境中GIS 通用语言ArcXML,为空间数据跨厂商、跨平台的广泛交流和共享打下了坚实的基础。

4.平台操作层面的组织机构和应用人员。

平台组织管理机构的人员配备要本着“少而精”的原则,择优录用责任心强、专业技术过硬的人才。为方便应用人员操作,及易于管理和更新,在系统机构、应用功能设计与开发方面,既要符合项目框架要求,又要考虑信息收集、处理、查询过程中操作人员的实际境况,充分注意平台设计风格的统一性、界面的友好性、功能的完善性、系统的可维护性和可拓展性等问题。

四、基础条件平台建设的措施与途径

优化与整合已有的科研成果,夯实平台基础,努力实现与科研院所的联合共建,利用在研的合作项目加快基础平台建设,以资源支持和信息共享,促进数据库的不断扩容与更新,不断强化对社会广大用户和政府决策的服务功能,切实推进信息产业化和黄河三角洲经济区科技创新平台建设的国际化进程。