“类”之运思与“观物取象”的审美观照方式

——《周易》山水审美内质解析

孙旭辉

(浙江树人大学人文学院,浙江杭州310015)

“类”之运思与“观物取象”的审美观照方式

——《周易》山水审美内质解析

孙旭辉

(浙江树人大学人文学院,浙江杭州310015)

《周易》作为考察先秦山水范畴涵义的典范性文本,携带着先秦审美方式的丰富信息和后世多元审美图景的萌蘖。由“类”的运思方式和“观物取象”的审美观照方式入手,解读《周易》独特山水审美内质,是廓清传统山水审美理路的先秦成因的关键。相对于原始儒家以道德本质主义为主体的文化建构而言,传统“类”之运思方式的变革为古典美学的发展注入了审美心理和审美经验的维度,之后发生于中国传统美学领域内的一系列变化多是循此而成。

《周易》;山水;类;审美观照

《周易》作为考察先秦山水范畴涵义的典范性文本,“类”的运思方式以及“观物取象”的审美观照方式是构成其独特山水审美世界的核心线索。然而,当下《周易》研究较多侧重从义理、象数入手,形成了以义理、象数两派为主的研究格局,《周易》所携带的先秦山水美学的标本意义被长期淡化。进而言之,与《周易》深厚的义理、象数研究累积相比,它对先秦审美经验研究的深刻启发意义,无疑是欠缺和失衡的。所以,从审美经验的角度入手,选取《周易》中的山水审美为问题意识的起点,进而对先秦审美思想资源作细致、踏实的分析,具有重要的理论价值。

一、先秦“类”之运思方式述略

从审美角度考察,“类”的思维方式较早蕴涵于《诗经》以“比”、“兴”为代表的两种基本构思方式中,后世对“比”、“兴”的讨论是本研究的重要材料。后世以《毛诗》开启的传统经学解释路径均围绕“比”、“兴”之义而兼及“比类”之思维方式。首先,“比”之成立重在“切类”,即“切类以指事”。其中,“比”为言志方式,“指事”为其目的,“切类”则成为“比”与“指事”之间勾连的中介,成为“比”这一言志方式实现其“指事”目的的重要途径。而对事物以及情感“类”的划分,则又是“切类”方法得以实现的逻辑前提。在此意义上,“类”的运思方式包涵着中国传统审美经验中更倾向于从整体和宏观着眼的观物习惯。

其次,“兴”之中包涵的“类”的运思也清晰可见。朱熹基于对孔子“兴于诗”的解析而阐发其对“兴”意的理解,认为《诗》之兴发作用是要通过兴起个体内在心灵质素而实现的。《诗》所承载的儒家礼治道德价值是“类”之一端,个体内在心灵质素是另一端,两者构成完整的“兴”之过程,而“类”的运思方式正是这一过程的演进机制。相比而言,孔安国释“兴”之例可以更加明晰地解释“类”的运思方式在中国传统经学解释路线中的存在和运用。《论语集解》引孔注曰:“引譬连类”①《论语注疏·阳货》(蓝灯:十三经注疏本),卷十七,页156上。。作为一种联想方式,“兴”包涵着引、譬、连等三种思维活动过程,组成平行的四种运思方式,勾连着自然物象与人类感情及价值取向的两极。对此,刘若愚论曰:“以这种方式,诗人开始(兴)呈现一种自然现象,然后表现出由这种现象所激发(兴)或联想的人类感情。”①刘若愚著,杜国清译,《中国文学理论》,台北:联经,1981年版,第235页。

综上而观,传统经学解释学中反映出的“类”有以下几个方面的特点:

第一,“类”首先是一种基本的运思方式,即看待物象世界并进行功利抑或审美理解的思维方法。在此层面上,“关联性”对于组成“类”之思维的两个端点尤其重要,即以某种物象、义理比类勾连出另外物象和义理,在不同集合之间建立关联。李约瑟将中国传统思维的性质界定为“关联性思维②李约瑟《中国古代科学思想史》,江西人民出版社,第217页。”,也正是看出了“建构关联”、“确立关系”在中国传统社会生活中的重要和频繁。

第二,“类”也具有行为方式意义,此点由其最基本的运思方式的内涵衍生而出,突出表现于先秦儒家所确立的以礼治为核心的文化系统中。原始儒家所最终确立的以自身道德伦理价值取向为内核、以礼治规则为表征的政治文化体系,正是恰当利用“类”的运思方式而将各种资源重新定位排序并赋予其崭新涵义的结果。同时,“类”也作为行为方式,促进了儒家价值体系向社会生活及文化等诸多层面的渗透。以其“中庸”思想为标尺,“类”的行为广泛存在:对于个体而言,它将儒家伦理道德价值的宏大表述转化为针对个体“修身”之用的各种具体行为指南,使得个体在不断以自身行为与这些要求相“比类”的过程中,无限接近君子人格。

相对于先秦儒家道德本质主义为主体的文化建构而言,传统“类”之运思方式之变革为古典美学的发展注入了审美心理和审美经验这一无比重要的维度,之后发生于中国传统美学领域内的一系列宏大或者细微的变化也都循此而成。如若进一步将其置于中国传统审美意识及审美经验发展的整体背景下考察,上述体现于“类”的运思方式上的变化之意义洵为深远:在中国传统自然主义肇始于比德之自然,经由直观之自然,最终达到空观之自然的三进度的发展变化过程中,“物象”取代“德性”成为审美观照的出发点,无疑正是实现直观之自然的重要条件之一,反之则诸种变化将无从生发。对于群体而言,“类”的行为方式意义体现为儒家对于群体的规定性,是儒家对于集体意义上国家与阶层理想行为模式的期许。

第三,传统“类”之运思方式不同于西方话语背景下的譬喻、象征等修辞方法。首先,虽然两者均强调关联性存在对思维的启发作用,是对不同整体间性的组合使用,然而两者在建立具体关联性的方式以及紧密程度上却是泾渭豁然的。具体说来,先秦“类”之运思方式较多侧重于直感的、大跨度且关联性松散的联系的建立。尽管兴象与兴义之间联系既有情感性又有逻辑性,关联不一而足,但如前文所试图揭示的那样,“类”之起始端和终结端之间的关联性是不确定的、松散而直观的,不同于譬喻、象征等西方修辞学所确立的固定的意义对应关系③学界于此存在争议:……认为《诗经》中兴象多具有象征意味,进而认为毛诗中独标兴体之兴义为比喻之义。而以//葛晓音先生为代表的学者则认为兴之本质并非象征。参葛晓音《论诗经比兴的联想方式及其与四言体式的关系》(《文学评论》2004年第3期)。基于第二个方面的原因,本研究亦主这一观点。。

更为本质的区别还在于,“类”之运思确立了迥异于西方譬喻、象征等修辞方法的主体对自然的审美观照模式。与中国传统“类”思维的建立关联性特征接近,西方诸多修辞现象也建立于对相似性的强调之上。隐喻集中展现出西方人对其携带的审美体验生成机制的理解,经由修辞勾连各种相似性,进而在表面的相同性背后,隐藏各种差异,这种张力是形成审美体验的源头。其心理机制在于剔除或隐藏掉差异性而放大相似性这样一个有选择勾连的过程。西方式的譬喻和象征超出修辞手法层面而具有了哲学美学的涵义。

可以说,经由“类”观照得出的世界图景是模糊了细部求真却更加接近于规则和秩序的清晰。尤其体现于先秦自然观中,原始儒道两家在自然问题上虽泾渭分明,其内在理路却又有相似之处。正是以“类”的传统运思,儒家在为社会、文化确立秩序的同时也厘定了自然物体相互之间的位次关系,从而将社会与自然一道纳入其道德本质主义为特征的礼乐文化规则之下。儒家对“类”的运用,其意义更多地在于将自然比附于礼乐制度,相对于自然物象,礼乐制度的晦涩内核被赋予了感性的外衣,相对于礼乐制度,自然也在比附中获得清晰的等级和规则关系。

二、《周易》“象”、“类”、“观物取象”之和合系统下的山水内质

“类”作为运思方式之一在中国传统政治、文化生活中广泛存在,《周易》提供了有异于他者的更为集中的范例。本节试从《周易》中“象”、“类”、“观物取象”的体系入手考察“类”之特殊性,进而考察这一体系中山水的特殊内质。

《周易》中“类”之痕迹较多地保留在对“象”之基本阐释单位以及观物取象的审美观照方式的推崇和使用上。“象”被视为《周易》的基本阐释单位,为“拟诸其形容”而来,又有着“以见天下之赜”的作用,是显示“物”之内在关联及发展可能性的外在预兆。无论“天地阴阳之象”还是“万物杂象”,都被列入《周易》所取之“象”的范围,形成《周易》开放式的义理承载体系,《周易》式的“类”运思方式以及观物取象观照方式均以此为基础得以实现。

“象”也是连接纷繁“万物杂象”与《周易》简要的自然及人生哲学理念的中介。一定程度上,《周易》自身的高度凝练性和概括性需籍于“象”的概通而实现。通过“以物象而明人事”的类审美方式,《周易》实现了对潜在自然与社会关联和因果关系的概括提炼,使之成为个体行为选择以及群体决策定位的依据和参照,因此,“象”成为《周易》所特有的一种传达天道、地道与人道的方式。

作为中国传统审美观照方式,“观物取象”由来已久,用于《周易》,较多体现于对八卦起源的讨论中。后世对《易经》八卦之缘起颇有论争,然而各家解说多执于观何物、取何象,尚未超出对“观物取象”的肯定和共识。钱穆在解释“八卦之兴”的问题上所作著名的“设推想”也可作为“观物取象”之审美观照性质的一处益证,也是把“观物取象”作为《周易》的示意方式予以理解的。“类”之运思方式在《周易》中的特殊性一定程度上就源于与“象”以及观物取象的观照方式的勾连与协整作用。《周易》式的“类”不同于《诗经》比兴之言志方式,不同于儒家比德之道德本质主义外溢,更不同于西方譬喻、象征等修辞手法对世界选择性地抽取和剔除。在《周易》中,“象”、“类”、“观物取象”三者共同构建了意义之场,即以开放式的纷繁之“象”为阐释单位,以“类”为运思方式,实现“观物取象”式的对世界的观照。三者有机勾连而成的和合系统正是考察《周易》山水特殊内质的背景。

《周易》以观物取象的示意方式将自然物象山水升华为蕴涵丰富意义的浓缩之“象”,在用《易》过程中,“象”被根据需要予以阐释,并进而又将这种意义投诸社会生活的现实。用《易》之历史,亦是《周易》被源源不断抽取意义的历史。在此意义上,《周易》山水的实质是源于具象、超越具象并最终回归具象的具象与形而上学的复合体。“象”、“类”、“观物取象”三者和合统一的系统是《周易》山水之意义生成的特殊土壤。具体而言,《周易》八卦的基本卦象以自然界八种物象作为意义生发点,由自然物象到八种卦象,完成了从观物到取象的过程,属于“象”的生成过程;而用《易》的过程则属于“类”,以《易》之卦象勾连卦爻辞,继而类演以人事之变化。

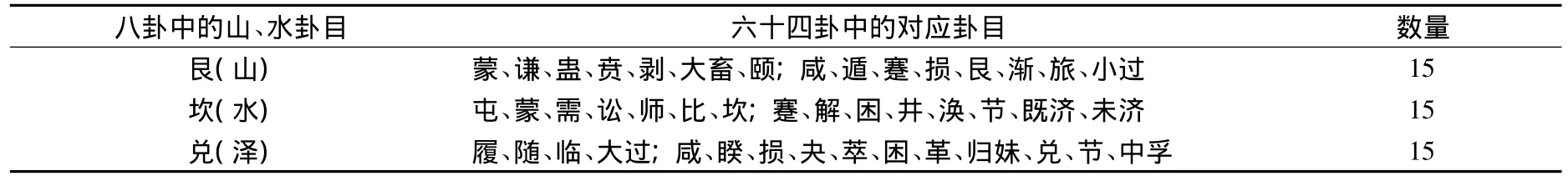

《周易》山水线索主要表现在六十四卦中以《艮》、《坎》、《兑》三卦为核心衍生出的一组卦群中,具体而言,与山水勾连的共有三十九卦,如表1所示。

表1 《周易》中与山水勾连的卦

这三十九个卦是本研究考察《周易》之山水内质的基础依据。分析理路将依此进行:以《艮》、《坎》、《兑》三卦目下有代表性的卦为例,按照先《易经》之卦辞,后《易传》之《彖传》、《象传》的顺序解读各卦意义扩充的过程,进以显示观物取象与类相结合的意义推演机制下《周易》山水之独特涵义。这一顺序同时也表示了《易经》涵义由最初的占卜之用到被儒家阐释而经化的变迁历程。

在《艮》卦目下,《小过》卦为“艮下震上”,其卦辞及《彖传》、《象传》的解释分别为:

亨。利贞。可小事,不可大事。飞鸟遗之音,不宜上,宜下,大吉。

《小过》,小者过而亨也。过以“利贞”,与时行也。柔得中,是以“小事吉”也……有“飞鸟”之象焉,……上逆而下顺也。

山上有雷,《小过》。君子以行过乎恭,丧过乎哀,用过乎俭。

《易经》和《彖传》中肯定、否定相间式的判断给世人以生存参照,这里以类的方式勾连出的是高度凝练、高度概括性的大而化之的指导。“山”之象勾连起所有具备“刚”之性质的事物和行为。《象传》则进一步扩充了“山”的意义,以赋予山以贤人之德,赋予雷以刑罚之厉的方式,《象传》为《周易》之“山”注入了儒家山水比德的意义维度,“山上有雷”的物象也具有了“君子以行过乎恭,丧过乎哀,用过乎俭”的谨言慎行的儒家礼治规范的意义。

“水”在《坎》卦中的意义也经历了两次跳跃:一则从卦辞中作为最基本的自然物象之水扩展到《彖传》中所指“险之时”,即由观物所取水之象扩大到代指上至天险下至地险的一切危机,这一跳跃体现了“类”之运思方式的作用。同样,《象传》也将《大过》卦中兑的意义从“泽”、“水”这一基本意义延伸到了树立社会理想人格的范围。

儒家对《易》的解释具有同一的倾向,将原本以简洁的语言表明实象的卦象,引入更为广阔的对人事行为的合理要求,扩大了《易》象的层次。①之所以谓之“进一步”,源于卦象已经摆脱了卦、爻辞中实象的束缚,代之以涵盖性更大的实象,提升了《易》象的层次。而儒家对《易》的定位和解释,则是将《易》进一步社会化了。对此,徐复观先生也从《易》的经学化过程角度做过论述:“《周易》虽盛行于春秋时代,而《易》得成为经学的意义,实出于孔子。……孔门的《易》,至此而具备了由宗教落实于人文道德之上的结构。”②徐复观:《徐复观论经学二种》,上海世纪出版集团2006年版,第26、27页。《周易》山水的实质是源于具象、超越具象并最终回归具象的具象与形而上学的复合体。取象与类相结合的思维和表达方式,以及“象”、“类”、“观物取象”三者和合统一的系统正是《周易》山水之意义生成的特殊土壤。

三、基于古籍用《易》情况的还原性分析

《周易》山水内质线索有二:其一为以《周易》之《艮》、《坎》、《兑》三卦为核心的山水卦群;其二为古籍中对用《易》情况的记载。前者是从义理层面对山水内质的厘定,后者是在《周易》具体使用过程中对其山水内质的分析,两者互为补充。本节将挖掘古籍的用《易》之迹,在具体的社会、历史语境中还原《周易》的山水内质。首先统计《左传》所用《易》之山水卦目如表2:

表2 《左传》所用《易》之山水卦目

山的卦目之用,可以见于《左传》记昭公五年“春,王正月,舍中军”一事:

初,穆子之生也,庄叔以周易筮之,遇明夷之谦,以示卜楚邱,曰,是将行,而归为子祀……离,火也;艮,山也。离为火,火焚山,山败。于人为言,败言,为谗。故曰“有攸往”。

材料中庄叔用《易》筮“穆子之生”之事,原本与“山”没有关联的《明夷》卦,在卜筮楚邱的占辞中,却具有了《艮》卦的因素:“离,火也;艮,山也”,保留了《离》,而将《坤》置换为《艮》,显示了《周易》八卦中坤、艮二卦在卦象上的相通性,也透露出先秦自然观中对远古万物本原的理解。楚邱将卦的意义进一步推展到“于人为言,败言,为谗”的社会交往层面。这一阐释过程体现了想象在《易》象思维中的作用,山的涵义也由自然之象进入社会层面,成为诸多社会性关联中遭受挫折一方的形象性表达,其中已注入了交往及生存原则等理性的内容,成为开端于自然、落脚于社会理性的意义复合体。

同样,“水”之意义变迁在《左传》用《易》中也有所体现。《春秋》记载“宣公十二年:夏六月乙卯,晋荀林父帅师及楚子战于邲,晋师败绩。”《左传》传此曰:

《周易》有之,在师之临,曰“师出以律,否臧凶”执事顺成为臧,逆为否,……否臧,且律竭也,盈而以竭天且不整,所以凶也。不行之谓临,有帅而不从,临孰甚焉,此之谓矣。”①杜预等注,《春秋三传》,上海古籍出版社,1987年版,第274页。(《左传·宣公十二年》)

水在《师》“坎下坤上”的卦象中和代表大地的坤一起,组成“水在地下”的自然物象,在作为卦象而存在的《坎》卦里,水已经从自然物象转换成了所取之象。而其语境是要劝阻晋师伐楚救郑,其所取水之意义就相应成为需要用严正的纪律来规范的军队,而“水在地下”也成为深层次“师出以律,否臧凶”的行军规则的形象化表征,显示了感性物象与理性社会规则的融合。

统而观之,以观物取象的方式获得象,又以类的方式释放象中蕴涵的无尽意味,正是形成《周易》山水特殊性的内在机理。山、水等人所共知的物象只是作为携带意义群的引子,是观物所得之象,经由“类”的运思方式的联想建立的关联性被浓缩于其中。无论山水卦目所蕴涵的是何种意味,所直接勾连的都是《艮》、《坎》、《兑》与其它各卦的组合关系,而非《艮》、《坎》、《兑》等山、水卦目本身。这种关联性的象也是进一步阐释的开端,用《易》者根据具体语境衍生出各种行事规则以及对未知的指导,以参谕的方式通过这一形象的开端追寻理性的指示,从而获得生的确定性,山水之象在《周易》中的使命也可由此得以体现。

On the Analogical Thinking and Aesthetical Reflection Manners from Objects to Its Imagination——Nature of the Landscape in The Book of Changes

SUN Xu-hui

(College of Humanities,Zhejiang Shuren University,Hangzhou 310015,China)

As a representative work to study the connotation of the landscapes in the Pre-Qin period,The Book of Changes contains a wealth of information about the aesthetic modes in this period,and beginnings of the multivariate aesthetical pictures in the future.It is an important way to find the reasons of traditional landscape aesthetics that analyze the special aesthetical essence of the landscapes in The Book of Changes with the analogical thinking and aesthetic reflection between objects and its imagination.Relative to the Confucian cultural construction based on moral essentialism,the change of the traditional analogical thinking brought the aesthetic psychology and the aesthetic experience.It promoted a series of changes in the fields of Chinese traditional esthetics.So the significance of the analogical thinking manner changes is very notable.

The Book of Changes;landscape;analogical thinking;aesthetic reflection

book=6,ebook=31

I01

A

1006-4303(2012)02-0210-05

(责任编辑:金一超)

2012-05-07

教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC751073)

孙旭辉(1979-),女,河南许昌人,讲师,博士,从事中国古典美学与文论研究。