柴达木盆地西部地区盆山接触关系研究

陈袁,牟中海,马达德,李文龙,林伶,李乐

(1.西南石油大学资源与环境学院,四川 成都 610500;2.中国石油青海油田公司勘探开发研究院,甘肃 敦煌 736202)

柴达木盆地西部地区盆山接触关系研究

陈袁1,牟中海1,马达德2,李文龙1,林伶1,李乐1

(1.西南石油大学资源与环境学院,四川 成都 610500;2.中国石油青海油田公司勘探开发研究院,甘肃 敦煌 736202)

通过对柴达木盆地西部地区地震剖面的对比及露头资料的研究,认为研究区不同区域、不同时代的盆山关系具有很大差异。阿尔金山与盆地的接触关系主要为断层接触和超覆接触,在红沟子以北地区为下断上超式接触,其中月牙山地区呈典型的半花状断层接触,红沟子及其以西地区为超覆接触。昆仑山与盆地的接触关系在中生代主要呈正断层接触,但在阿拉尔、斧头山地区为超覆接触;在新生代主要为高角度逆断层接触,其中昆仑山前中西段与东段之间为右旋走滑断层接触。深刻认识阿尔金山、昆仑山与盆地的接触关系,对于油气资源的勘探和开发具有重要意义。

断层接触;超覆接触;构造反转;盆山接触关系;柴达木盆地

柴达木盆地位于青藏高原东北部,面积12×104km2,是中国西部大型含油气盆地之一。柴达木盆地西部(柴西)地区被阿尔金山和昆仑山所夹持,是盆地中沉积和构造最复杂、油气勘探潜力最大的地区之一。阿尔金、昆仑造山带与柴达木盆地在空间上相互依存,物质上相互补偿,演化上相互转化[1],并且对整个柴西地区油气田的形成及其分布,具有非常重要的控制作用。

盆山关系的研究始于20世纪90年代。盆山关系是指盆山系统之间的相互转换、迁移、叠加和改造、沉降沉积与隆升剥蚀关系及其之间的相互作用过程与动力学特征[1]。前人对柴西地区盆山接触关系进行了许多研究,普遍认为阿尔金山与盆地的接触关系为断层接触[2-6],昆仑山与柴达木盆地的接触关系为高角度逆断层接触[7-10]。前人的研究成果[11-13]基本上从不同侧面反映了柴西地区的盆山接触关系,但由于同一山系在不同区域和不同时期与盆地的关系很复杂,因此有必要进行深入研究,以进一步揭示阿尔金山、昆仑山与柴西地区在不同区域、不同时代的接触关系。

1 柴西区域地质特征

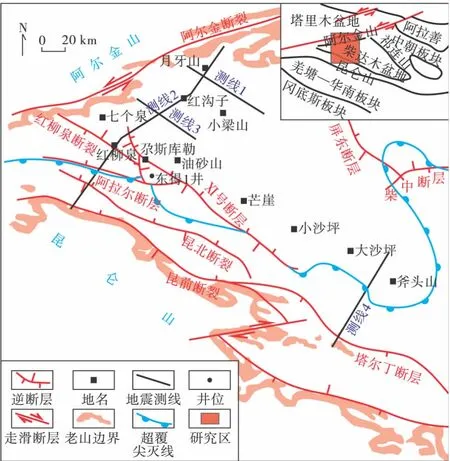

研究区地处青藏高原腹地,西北部为阿尔金山脉的阿哈提山,南部为昆仑山脉的祁漫塔格山,海拔多在3 000~4 500 m,平均约3 500 m以上。从大地构造位置来讲,研究区位于中朝板块的西南角,其西部为塔里木板块,南部为羌塘—华南板块,是发育在大型板块之间的微型板块,构造复杂(见图1)。柴西地区的构造演化,与上述板块之间复杂的拉张裂解、俯冲消减、碰撞闭合及走滑平移作用密切相关[14]。

图1 研究区区域构造位置

整个柴西地区存在双重基底,主要为古生代褶皱变质基底和中晚元古代结晶基底。基底岩体的分布严格受近东西向断裂的控制,岩性主要为海西期花岗岩、古生代浅变质岩系及中晚元古代深变质岩系。然而,对于柴西地区不同的区域,基底却有所不同。柴西南主要为花岗岩基底,而柴西北基底刚性程度则较弱,性质相对单一[15-16]。柴西盖层主要包括中、新生代地层[17],自喜山运动末期,在构造运动的作用下,发生了强烈的褶皱和断裂,致使构造轴向呈北西向展布。

2 阿尔金山与盆地接触关系

阿尔金断裂带全长约1 600 km,西起藏北的郭扎错,东至宽滩山,切断了昆仑山和祁连山,分割了柴达木盆地和塔里木盆地。阿尔金断裂带作为柴达木盆地边界断裂,其活动方式直接决定了阿尔金山与柴达木盆地的接触关系。阿尔金断裂带主要包括走滑、走滑+挤压、挤压3种活动方式,其对应的盆地响应则主要表现为山前裂陷沉积、裂陷—湖盆扩张、隆起—沉积中心东迁,这3种活动方式及其相应的盆地响应组成了一个活动周期。从地质演化来看,本区共存在2个活动周期,且每期走滑的初期都以裂陷开始,之后转化为坳陷,最后以抬升剥蚀结束[18-20]。

2.1 断层接触

2.1.1 下断上超式接触

下断上超式接触主要分布在红沟子以北地区,以月牙山最为典型,其主要特征表现为:在下伏中生界地层内,发育高角度逆断层。断层西北侧为古生界花岗岩基底,向盆地方向则主要为中、新生代沉积岩。该区中生界沉积厚度巨大,向盆地内厚度急剧减薄,上覆第三系超覆其上。

第三系厚度向阿尔金物源区急剧减薄,其内多发育规模不同的断层。从位于小梁山和尖顶山构造之间的一条测线(见图2)可以看出,剖面西端显示出中生界地层与基岩的接触关系为高角度逆断层接触,而新生界地层与基岩则表现为超覆接触关系。

图2 下断上超式盆山接触关系(测线1)

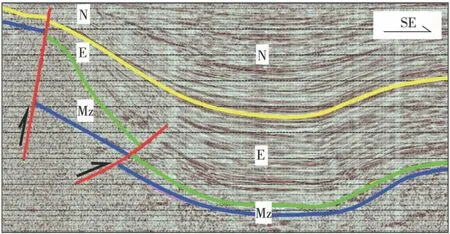

2.1.2 半花状断层接触

阿尔金山以走滑构造作用为主,在其演化过程中,形成了特有的半花状构造,常见于月牙山等处。柴达木盆地与阿尔金山呈明显的半花状接触关系,剖面东侧逆断层呈叠瓦状排列,断层向浅部发散,向深部收敛,终止于阿尔金断裂(见图3),为压扭性断裂作用的典型产物。

图3 柴西地区盆山接触关系(测线2)

2.2 超覆接触

在研究区,阿尔金山与盆地的另一种接触关系主要表现为第三系对阿尔金山的超覆。该区整个第三系对着阿尔金山及山前斜坡层层上超,厚度向山前急剧减薄,以至于尖灭、消失(见图4),其主要分布于红柳泉、七个泉、红沟子一带。在红沟子及其以南的地面露头处,常见新近系下油砂山组直接超覆在基岩地层之上。在超覆带上,由于阿尔金造山带的挤压冲断作用,发育一些小规模逆断层,这些断层多见于古近系。

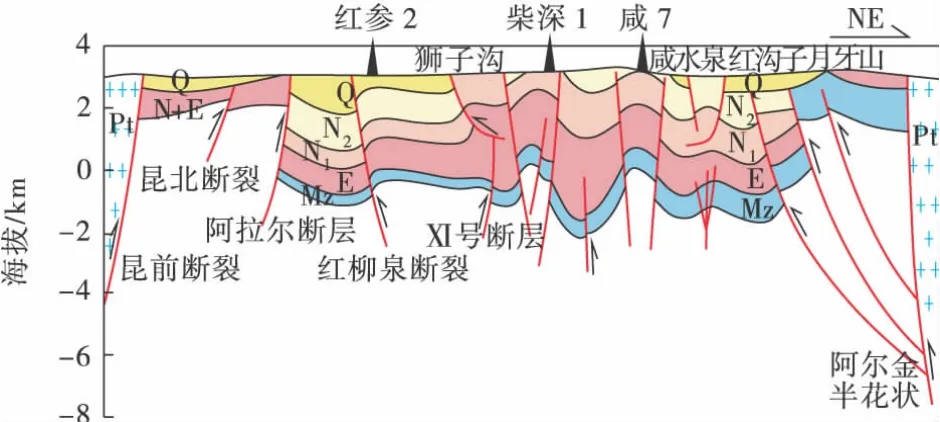

3 昆仑山与盆地接触关系

柴西地区昆仑山山前断裂带呈西北北—近南东向,延伸750 km以上,宽5~15 km。昆北断裂带以逆断层为主,由南、北2组主断裂及其夹持的一系列次一级断裂组成。该断裂带明显控制着柴达木盆地南缘中、新生代地层的发育。

从构造演化看[21-22],中生代时期,该地区以伸展断陷为主,断层多为正断层,但自新生代以来,断层在挤压反转作用下,性质大多发生变化,常见正断层转化为高角度逆断层(见图5)。因此,根据不同时期断层性质的不同,将该区中生代盆山接触关系划分为正断层接触和局部超覆接触,新生代盆山接触关系划分为高角度逆断层接触和右旋走滑断层接触。

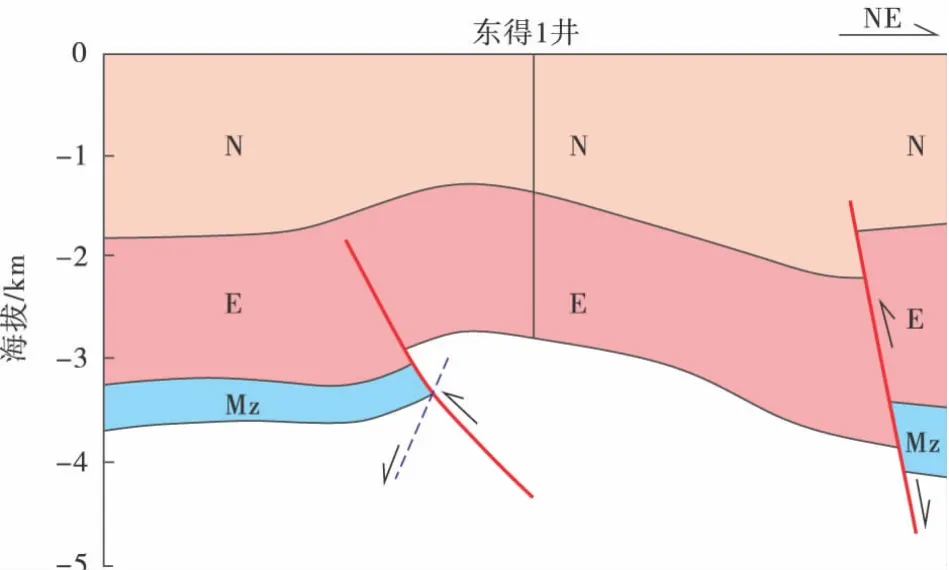

图5 柴西油砂山地区正反转构造样式

3.1 中生代

中生界地层主要分布于阿尔金山以南地区,地层厚度向南、向东超覆减薄,直至尖灭(见图1)。其地层厚度横向上变化大,特别在研究区西部更是如此。

3.1.1 正断层接触

通过大量的地震剖面对比,并结合中生界露头等资料,可以得出中生代盆地南缘与昆仑山的分界线主要分布在Ⅺ号断层附近。从中生界分布范围及盆地地层与剥蚀区的关系来看,Ⅺ号断层及其附近断层的性质,在很大程度上决定了该处的盆山接触关系为正断层接触。

如图5所示的东得1井东侧的断层,在新生代时为上盘上升的逆断层,从上、下两盘发育的地层来看,下盘未发育中生界地层,而只有上盘发育,这说明在中生代时期,该断层为正断层;东得1井西侧的断层在中生代拉张应力的作用下,形成断面西倾的正断层,然而,在新生代区域挤压应力作用下转化为逆断层,其断面由西倾向东倾转化,形成断层倾向发生变化的先正、后逆断层。

尽管在中生界时期,断层性质大都相同,但在不同的地区,断层断距却相差较大。比如在油砂山和油泉子之间正断层的断距就非常大(超过1 200 m),并由此形成了一个小断陷,中生界地层靠近断层处厚度也很大。然而,分布在尕斯库勒、芒崖、小沙坪、大沙坪及斧头山等地区的正断层,其断距则较小,这可能是由于盆地在区域拉张应力作用下受力不均,造成该区断距差异。

3.1.2 超覆接触

中生代时期,阿拉尔至研究区西部边界地区断层不发育,中生代地层超覆在剥蚀区之上。研究区东南边界处的昆仑山与盆地,也为超覆接触关系,测线4(见图6)所显示的超覆特征明显。中生代地层厚度向盆地边缘地区逐渐减薄,超覆于剥蚀区之上。

图6 中生界超覆接触关系(测线4)

3.2 新生代

中—新生代时期,特别是中生代末期以后,柴达木地块在周围板块的作用下,主要处于一个近南北向的区域性挤压应力场环境中。在区域性挤压应力的作用下,发育于在盆地西南缘的昆北断裂系统,表现出一种压扭性质[23-24]。因此,笔者根据断层性质及露头等资料,将该区新生代盆山关系,划分为高角度逆断层接触和右旋走滑断层接触2种类型。

3.2.1 高角度逆断层接触

柴西地区南缘盆山关系主要为高角度逆断层接触(见图3),其中昆前断裂是其主要的分界线。昆前断裂位于昆仑山山前,是控制柴达木盆地边界的一级断裂,也是控制昆北断阶带南部的边界断裂。在昆仑山前地区,常见逆冲叠瓦构造样式,主要由昆前、昆北及塔尔丁等一系列断层构成。由此可以得出,逆冲断层式的盆山接触关系,是阿拉尔地区及靠近昆仑山山前狭长条带形地区内的主要接触类型。

3.2.2 右旋走滑断层接触

在区域性挤压应力的作用下,昆北断裂系统具有明显的压扭性特征。从图1可以看出,昆前、塔尔丁等断层在昆仑山前中西段,明显向北东方向凸出,而在昆仑山前东段,昆前断裂则明显朝南西向凸出。这反映出前者由于受阿尔金走滑断层的影响而具有左旋扭动特征,相反,后者则明显受华北板块强大的南压而具有右旋扭动特征,致使在昆仑山前中西段—东段,发育一条近东西向的走滑断层,将昆前断裂拦腰切断。该断层北盘向北东东方向移动,而南盘向南西西方向移动,水平位移47 km,具有明显的右旋走滑特征。关于此断裂,并无地震资料证实,但根据露头资料,可以证实其确实存在。

4 结论

1)柴达木盆地与周围山系的接触关系以断层接触为主,但不同区域、不同时代所反映出的盆山关系各不相同。

2)阿尔金山与盆地的接触关系主要为断层接触和超覆接触2种类型。在红沟子以北地区为下断、上超式接触,其中,月牙山地区呈现出典型的半花状断层接触,红沟子及其以西的七个泉、红柳泉一带为超覆接触关系。

3)中生界地层沿Ⅺ号断层与盆地基岩主要呈正断层接触,在阿拉尔、斧头山地区盆山关系为超覆接触。沿昆仑山前的狭长条带形区域,昆仑山与新生代盆地地层呈高角度逆断层接触,昆仑山前中西段与东段之间的盆山接触关系,则为右旋走滑断层接触。

[1] 刘少峰,张国伟.盆山关系研究的基本思路、内容和方法[J].地学前缘,2005,12(3):101-111.

[2] 青藏油气区石油地质志编写组.中国石油地质志(卷十四):青藏油气区[M].北京:石油工业出版社,1990:88-100.

[3] 国家地震局《阿尔金活动断裂带》课题组.阿尔金活动断裂带[M].北京:地震出版社,1992:229-234.

[4] 刘海涛,马立祥,葛肖虹,等.阿尔金断裂的研究现状及其控油意义[J].西安石油大学学报:自然科学版,2003,18(6):5-8.

[5] 崔军文,唐哲民,邓晋福,等.阿尔金断裂系[M].北京:地质出版社,1996:58-72.

[6] 李建星,王永和,校佩曦,等.阿尔金断裂与周缘新生代盆地关系[J].西北地质,2005,38(2):19-22.

[7] 吴光大.柴达木盆地构造特征及其对油气分布的控制作用[D].长春:吉林大学,2007:29-32.

[8] 余一欣,汤良杰,马达德,等.柴达木盆地断裂特征研究[J].西安石油大学学报:自然科学版,2005,20(3):11-14.

[9] 汤良杰,金之钧,戴俊生,等.柴达木盆地及相邻造山带区域断裂系统[J].地球科学——中国地质大学学报,2002,27(6):676-682.

[10]曹国强,陈世悦,徐凤银,等.柴达木盆地西部中—新生代沉积构造演化[J].中国地质,2005,32(1):33-39.

[11]黄成刚,陈启林,阎存凤,等.柴达木盆地德令哈地区油气资源潜力评价[J].断块油气田,2008,15(2):4-7.

[12]李浩,徐艳萍,黄海宁,等.柴达木盆地西部地区第三纪古湖泊研究[J].断块油气田,2002,9(2):27-29.

[13]吴丽荣,黄成刚,黄昌武.柴达木盆地德令哈地区侏罗系成岩作用研究[J].断块油气田,2007,14(3):12-15.

[14]李春昱,王荃,刘雪亚.亚洲大地构造图及说明书[M].北京:地图出版社,1982:1-45.

[15]杨津,黄忠范,戴福贵,等.柴达木盆地的最终定型期——第四纪[J].断块油气田,2009,16(4):51-53.

[16]汤良杰,金之钧,张明利,等.柴达木盆地构造古地理分析[J].地学前缘,2000,7(4):421-429.

[17]甘肃省地质矿产局.甘肃省区域地质志[M].北京:地质出版社,1989:224-320.

[18]虢顺民,向宏发.阿尔金构造系渐新世—中新世以来断裂左旋位错时空分布规律[J].地震地质,1998,20(1):9-17.

[19]邢成起,张杰,吕德徽.关于阿尔金北缘活动断裂带运动方式的转变机制的讨论[J].西北地震学报,1998,20(2):52-57.

[20]葛肖虹,刘永江,任收麦,等.对阿尔金断裂科学问题的再认识[J].地质科学,2001,36(3):319-325.

[21]狄恒恕,王松贵.柴达木盆地北缘中、新生代构造演化探讨[J].地球科学——中国地质大学学报,1991,18(5):533-539.

[22]罗群,庞雄奇.柴达木盆地断裂特征与油气区带成藏规律[J].西南石油学院学报,2003,25(1):1-5.

[23]袁亚娟,夏斌,吕宝凤.柴达木盆地断裂组合特征及油气成藏意义[J].断块油气田,2011,18(2):212-216.

[24]方向,江波,张永庶.柴达木盆地西部地区断裂构造与油气聚集[J].石油与天然气地质,2006,27(1):56-61.

(编辑 姬美兰)

Study on basin-mountain contact pattern in western Qaidam Basin

Chen Yuan1,Mou Zhonghai1,Ma Dade2,Li Wenlong1,Lin Ling1,Li Le1

(1.College of Resources and Environment,Southwest Petroleum University,Chengdu 610500,China;2.Research Institute of Exploration and Development,Qinghai Oilfield Company,PetroChina,Dunhuang 736202,China)

According to the research of seismic profile contrast and outcrop data in western Qaidam Basin,it is believed that the relationship between basin and mountain presents a great difference in different regions and different periods in this study area.The contact relationship between Altun Mountains and basin is mainly the fault contact and overlap contact.Contact pattern in the northern part of Hong Gouzi Area shows a lower-fault and upper-overlap type.Typical half-flower fault contact presents in the area of Yueya Mountains,andoverlapcontractrelationshipappearsinHongGouzi and in the western parts of its.The contact pattern between Kunlun Mountains and basin shows the normal fault contact in Mesozoic,but the contact pattern shows the overlap contact in Alar and Futou Mountainsregion.Basin-mountainpatternismainlythrustfaultcontactinCenozoic.Right-lateralstrike-slipfaultcontactisbetweenthe middle-western part and eastern part in front of Kunlun Mountains.Profound understanding on the contact pattern of Altun Mountains-QaidamBasinandKunlunMountains-QaidamBasinisofgreatsignificanceintheoilandgasexplorationanddevelopment.

fault contact;overlap contact;structural inversion;contact pattern of basin-mountain;Qaidam Basin

中国石油天然气股份有限公司重大科技项目“柴达木盆地油气勘探开发关键技术研究”(07-01Z-01-02)

TE121.2

A

10.6056/dkyqt201204002

2011-12-14;改回日期:2012-05-15。

陈袁,男,1987年生,在读硕士研究生,主要从事石油天然气勘探与开发方面的研究。E-mail:chenyuan204@126.com。

陈袁,牟中海,马达德,等.柴达木盆地西部地区盆山接触关系研究[J].断块油气田,2012,19(4):414-417.

Chen Yuan,Mou Zhonghai,Ma Dade,et al.Study on basin-mountain contact pattern in western Qaidam Basin[J].Fault-Block Oil&Gas Field,2012,19(4):414-417.