吐哈盆地重力场与断裂构造特征

申晨,袁炳强,李玉宏,张春灌,鲁海鸥

(1.西安石油大学油气资源学院,陕西 西安 710065;2.中国地质调查局西安地质调查中心,陕西 西安 710054)

吐哈盆地重力场与断裂构造特征

申晨1,袁炳强1,李玉宏2,张春灌1,鲁海鸥1

(1.西安石油大学油气资源学院,陕西 西安 710065;2.中国地质调查局西安地质调查中心,陕西 西安 710054)

为了研究吐哈盆地的构造特征,通过系统收集处理研究区已有的重力资料,讨论分析了研究区重力场的特征及成因,推测出了研究区的断裂构造体系。研究区南部布格重力异常近东西向的重力高值带,主要反映了晚古生界的发育特征,中部及北部重力低值带主要由基底凹陷引起。局部重力高、重力低反映局部凸(隆)起与凹陷构造。研究区发育的主要断裂走向为北东向及东西向,它们控制盆地边界及盆地内部发育的主要地层展布。研究区了墩隆起区黄田凸起可进一步划分为2个构造单元,即北西地区凹陷和黄田凸起。吐哈盆地盖层为中、新生界,其中侏罗系厚度最大约为2 000 m。

重力场特征;断裂构造;构造单元;吐哈盆地

吐哈盆地是中国重要含油气盆地之一,它形成于晚二叠世,具有前寒武系结晶和上古生界褶皱双层基底[1-3],可分为西部吐鲁番坳陷、东部哈密坳陷和中部了墩隆起[4]。前人在吐哈盆地进行了大量的地质地球物理工作,如赵文智[5]等对吐鲁番-哈密盆地的构造特征进行研究,陶明信[6-7]对吐哈盆地的2种构造单元体系进行阐述,认为吐哈盆地的构造单元可归为坳陷/隆起-凹陷/凸起和构造带2种不同类型的体系。前人对研究区部分区块重力资料也做了一定的工作,但对整个盆地的重力场资料没有做过全面、系统的整理、分析。文中系统收集了研究区已有的重力资料,并结合钻井及地震资料进行了处理解释,推测出了断裂体系。研究成果为研究区进一步勘探提供了地球物理基础。

1 地质地球物理背景

1.1 地质背景

吐哈盆地地处塔里木板块、哈萨克斯坦板块及西伯利亚板块3个板块交会处,北靠博格达山,南临觉罗塔格山,西端与东端分别为喀拉乌成山和喀尔力克山(哈密凹陷以东)。盆地东西长为660 km,南北宽为60~ 130 km,面积达5.28×104km2[4,8-12]。

吐哈盆地发育的地层主要有古生界泥盆系、石炭系、二叠系;中生界三叠系、侏罗系、白垩系;新生界古近系、新近系、第四系[10]。古生界分布于盆地周边外围地区,石炭系分布最广;中生界地层零星分布于盆地中,侏罗系是主要含煤地层[11];新生界分布广泛。

1.2 岩石物性特征

为了充分了解该区的岩石及地层密度特征,为重力资料的定性、定量解释提供依据,收集并整理了前人关于吐哈盆地密度资料的研究成果,结合本项目在吐哈盆地及邻区新采集物性标本测定结果,综合分析总结了研究区岩石及地层密度变化规律。按沉积岩、火山碎屑岩、侵入岩、变质岩及矿石,共分30种岩性,分类总结分析得出,研究区沉积岩中的粉砂岩密度最小,为2.07×103kg/m3,正常沉积的砂岩、硅质岩、凝灰质砂岩密度一般为(2.63~2.67)×103kg/m3,灰岩密度为2.51× 103kg/m3,碧玉岩密度最大,为2.75×103kg/m3;火山碎屑岩中斑岩密度最小,为2.65×103kg/m3,安山岩密度最大,为2.78×103kg/m3;侵入岩中超基性岩密度最大,为2.93×103kg/m3左右,花岗岩密度最小,为2.62×103kg/m3左右;变质岩中钙质板岩密度最小,为2.64×103kg/m3,矽卡岩密度最大,为3.04×103kg/m3。变质岩的密度变化范围大,一般为(2.65~2.84)×103kg/m3。

新生界古—新近系岩石平均密度为2.37×103kg/ m3,中生界白垩系平均密度为2.45×103kg/m3,侏罗系平均密度为2.49×103kg/m3,三叠系平均密度为2.54× 103kg/m3,古生界二叠系平均密度为2.70×103kg/m3,石炭系平均密度为2.71×103kg/m3,泥盆系平均密度为2.74×10kg/m,前寒武系平均密度为2.70×10kg/m。

2 重力场特征及地质意义

2.1 布格重力异常特征

系统收集整理了研究区有关部门完成的1∶20万及1∶100万重力资料,编制了研究区布格重力异常分布图(见图1)。可以看出研究区的重力场有如下特征:1)等值线宏观走向呈近东西向及北西向展布,其中,在北天山、觉罗塔格山南部及盆地中部从吐鲁番到哈密一带呈近东西向,盆地西部边界阿拉沟湖到托克逊一带等值线呈北西向。2)布格异常值由南向北呈高低分带相间分布,并且重力场值大体东高西低,南高北低,研究区南部为一近东西向的重力高值带。该重力高值带主要出露古生界及其泥盆纪、二叠纪岩体,中新生界较少,该重力高值带主要由晚古生界基底隆起引起。研究区中部为一近东西向的重力低值带,基本对应吐鲁番坳陷、哈密坳陷。该重力低值带地表为第四系覆盖,盆地内中新生界发育,由上述密度资料推测该重力低主要是盆地内中新生界增厚引起。3)重力高—低之间密集梯级带发育,盆地由南向北重力高与重力低过渡带之间发育密集重力梯级带。重力梯级带反映断裂构造,大的梯级带主要有研究区南部的觉罗塔格山北重力梯级带与北部北天山和吐鲁番-哈密重力低值带间的近东西向重力梯级带。上述2个梯级带反映盆地南北两侧均发育近东西向大断裂,此断裂控制研究区地层发育及基底隆凹格局。

图1 吐哈盆地布格重力异常

2.2 剩余重力异常特征

盆地的剩余重力异常图如图2所示。显然和布格重力异常类似,剩余重力异常由南向北重力高—低成带相间分布,如吐鲁番—哈密一线为一局部重力低值带。局部重力异常宏观呈北西向展布。研究区发育的这些局部重力高、重力低值带呈串珠状,由多个重力高、重力低圈闭组成。

局部重力异常等值线圈闭的重力高、重力低反映局部凸(隆)起与凹陷构造,由研究区发育的众多重力高、重力低带推测,研究区局部隆起与凹陷由南向北成带分布,且隆起带上有多个高点,凹陷带上有多个沉积沉降中心。

3 断裂构造特征

3.1 处理方法

确定重力异常场源体边界的常规方法主要利用方向导数、各阶垂向导数或水平方向梯度的极值点、零值点等特征点来识别边界。为了提取重力场反映的断裂构造信息,对重力异常分别进行了0,45,90,135°方向导数、垂向二次导数及重力水平总梯度计算,并对布格重力异常平面图、剩余重力异常平面图、重力方向梯度及水平总梯度图等图件上反映断裂构造信息特征进行研究,综合区域地质、地震等研究成果,推断出了盆地的断裂构造[13-14](见图3)。

图2 吐哈盆地断裂分布与剩余重力异常分布

图3 吐哈盆地断裂与重力水平总梯度叠合

3.2 断裂构造特征

由图3可以看出,研究区构造复杂,断裂发育。区内发育规模较大的断裂走向主要为近东西向及北东向,此外,还发育NE,NW向次级小断裂,这些次级小断裂一般切断近东西向及北东向的大断裂。

研究区主要断裂特征如下:1)中央F1大断裂。该断裂位于吐哈盆地中央地区,向北到达梯子泉,向南至雅勒帕克,在研究区内延伸长度大约200 km,构成了墩隆起的西北边界。该断裂在塔克泉凸起以东为北东向,了墩隆起以北为北东东到近东西向,断面倾向北西。2)北部F2大断裂。该断裂为吐哈盆地北部边界断裂,向西延伸至五十城,向东到达哈尔里克山,经过博格达山、巴里坤山、哈尔里克山,在研究区内延伸约500 km,控制了盆地的北界。该断裂走向近东西。3)东南部F3断裂。该断裂位于吐哈盆地东南部,西至了墩隆起中部,向东延伸至托热喀拉,延伸距离约300 km。该断裂控制着盆地的东南界,并被后期北东走向小断裂切割,走向近东西。

以上规模较大的3条断裂走向与区域构造走向一致,其延伸距离长,控制着吐哈盆地的范围、边界及盆地内地层的发育,为构成盆内构造单元边界的基底断裂。次级断裂规模相对较小,它们一般切断主要断裂,为盆地内沉积盖层内部的断裂,可能构成盆地内局部凹陷与凸起的边界。目前,对吐哈盆地构造单元划分有不同的认识,主要有2种方案:根据地震资料,杨克绳[9]将吐哈盆地划分为吐鲁番坳陷、了墩隆起、哈密坳陷3个构造单元,并进一步将吐鲁番坳陷和哈密坳陷划分为10个次级构造单元;曹代勇等[15]根据盆地南北分带、东西分块的特征又将盆地自北向南划分为北部坳陷带、中部斜坡带、南部隆起带3个构造单元,自西向东划分为西部坳陷区(又称吐鲁番坳陷)、中部隆起区、东部坳陷区(又称哈密坳陷)3个构造单元,并进一步将吐鲁番坳陷划分为台北凹陷、托克逊凹陷2个次级构造单元。

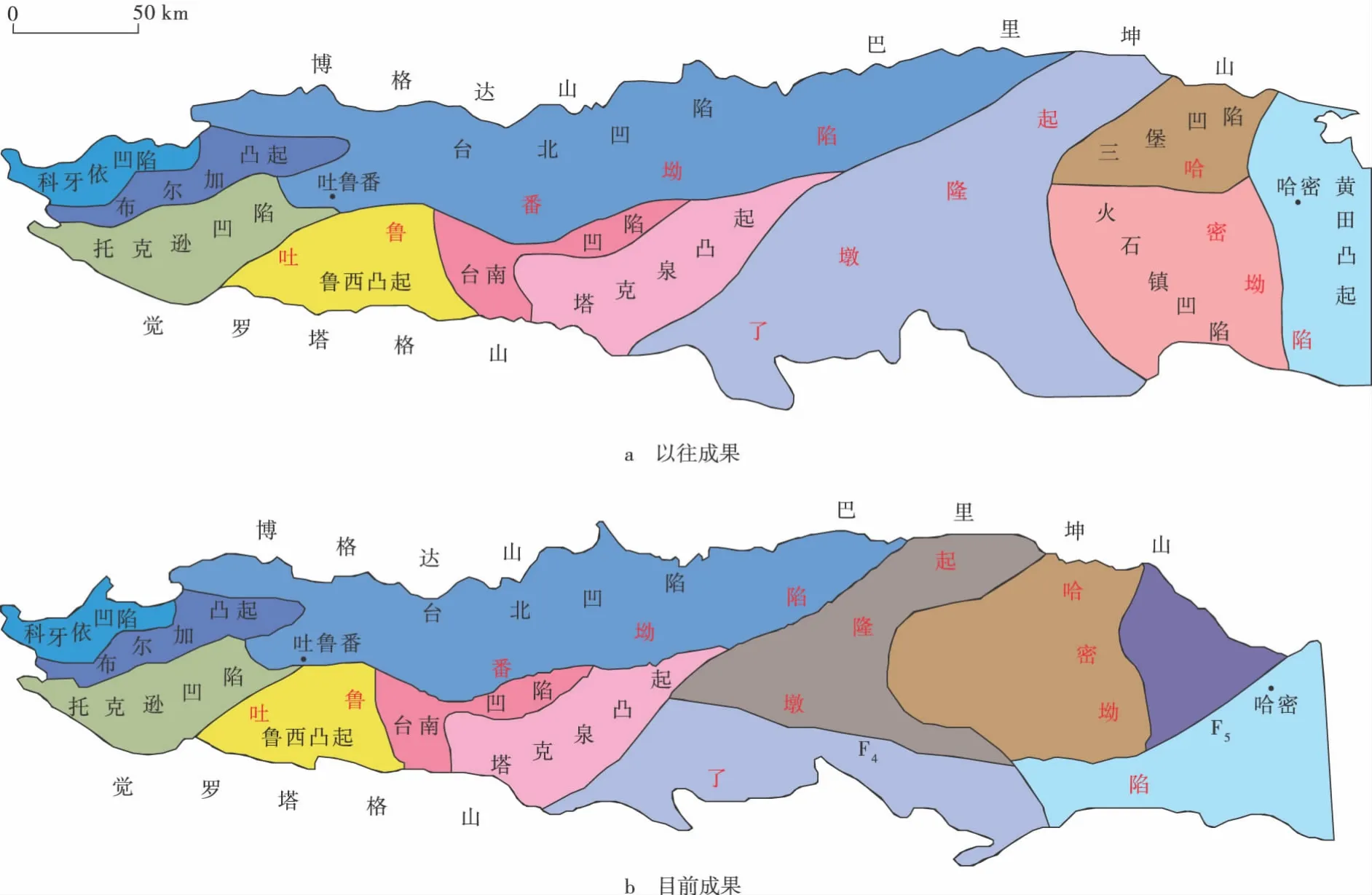

本次确定的断裂构造大部分与以往成果[9,15-16]一致,但也有不同,如图4所示。不同之处主要有:1)在了墩隆起区的南部和北部有明显的重力线性构造信息,南部重力高值区地层主要由石炭系、三叠系、侏罗系等地层构成,密度相对较大;北部重力低值区则大部分为新生界地层,密度相对较小,故推测该过渡带可能存在F4断裂(见图4b)。2)三堡凹陷和火石镇凹陷之间的断裂在重力异常图上不明显,剩余重力异常图上显示三堡凹陷和火石镇凹陷地区属于同一重力低值带,没有明显的重力线性构造信息反映,参考地质图,此处可能不发育断裂,故将三堡凹陷和火石镇凹陷统划为一个凹陷。3)文献[8]将黄田凸起区统划为一个构造单元,但在剩余重力异常图上发现,在黄田凸起区偏北西地带有一明显的重力低值区,周边为重力高值区,推断可能由断隆构造引起,重力低值区与南部高值区之间可能存在F5断裂(见图4b),由于断层作用,使得下降盘中新生界局部增厚引起重力低,因此,可将黄田凸起划为2个构造单元,即北西地区凹陷及黄田凸起。

图4 吐哈构造单元划分

4 剖面拟合解释

为了确定盆地内中、新生界的分布及各构造单元的接触关系,根据盆地内已钻井及地震布置,选择了既能利用钻井、地震结果对重力定量计算进行约束,剖面位置又能控制盆地的主要构造格局进行地质解释[17-19]。本文选择了一条通过吐哈盆地西部北东向剖面进行剖面拟合解释(见图5)。由定量解释结果可知:剖面南西段为觉罗塔格复背斜,地表露头多为前侏罗系,其密度值相对较大,反映为布格重力异常高值;剖面中段、东深1井南西侧约15 km处出露有三叠系,厚度约500 m,此处即为逆冲推覆构造发育部位;剖面中南段为一斜坡,中、新生界北厚南薄,前侏罗系基底最深约3 200 m,且侏罗系较薄,厚度约300 m;剖面中北段中、新生界受挤压变形,断裂发育,两侧较薄,中间较厚,前侏罗系基底最深约4 000 m,侏罗系最厚约2 000 m。吐哈地块与其南侧觉罗塔格复背斜及北侧北天山褶皱系呈断层接触关系,且吐哈地块向两侧俯冲。

5 结论

1)吐哈盆地具有前寒武系结晶基底和上古生界褶皱基底双层基底,与准噶尔盆地具有相似基底,是准噶尔-吐鲁番板块的一部分。在地质构造上分为西部吐鲁番坳陷、东部哈密坳陷和中部了墩隆起。

2)吐哈盆地重力异常等值线,宏观上呈近东西向及北西向展布,反映了研究区区域构造的分布特征。盆地内发育的主要断裂走向为近东西向以及北东向,此外,盆地内还发育切断主断裂的NE,NW向的次级小断裂。

3)了墩隆起区的南部与北部可能存在断裂,三堡凹陷和火石镇凹陷之间没有明显的断裂信息,黄田凸起北西重力低值区与南部重力高值区的线性过渡带可能存在断裂。

4)吐哈地块与其南侧觉罗塔格复背斜及北侧北天山褶皱系呈断层接触关系,且吐哈地块向两侧俯冲。吐哈盆地盖层为中、新生界,其中侏罗系厚度最大,约为2 000 m。

[1] 陶钧政,吕正,朱械顺.新疆板块构造基本轮廓[J].新疆大学学报:自然科学版,1982(1):1-18.

[2] 方国庆.新疆东部大地构造特点及演化[J].西北地质,1991,12(3):7-11.

[3] 张恺.板块构造旋回与全球含油气区类型划分、油气资源展布[J].断块油气田,1996,3(5):1-8.

[4] 赵文智,袁非,曾晓明.吐鲁番-哈密盆地的构造特征[J].石油学报,1992,13(3):9-17.

[5] 赵文智,李伟,燕烈灿.吐鲁番-哈密盆地油气藏类型、特征与油气分布规律初探[J].石油与天然气地质,1991,12(4):351-363.

[6] 陶明信.论新疆吐哈盆地的两种构造单元体系[J].地质通报,2010,29(2/3):297-304.

[7] 陶明信.吐-哈盆地大地构造环境分析:兼论大陆板内盆地与造山带的成因关系[J].沉积学报,1994,12(4):40-50.

[8] 俞仁连,傅恒.吐鲁番-哈密盆地形成演化与含油气远景评价[J].新疆石油地质,1993,11(3):217-227.

[9] 杨克绳.从地震信息看吐哈盆地构造特征与油气勘探[J].海相油气地质,2001,3(6):7-18.

[10]姚慧君.吐鲁番-哈密盆地板块构造演化及其含油气远景评价[J].石油勘探与开发,1988,15(6):12-18.

[11]毕建福,刘金华,杨艳,等.吐哈盆地红台区辫状河三角洲沉积体系研究[J].断块油气田,2010,17(6):702-705.

[12]吕栋,尹太举.吐哈盆地台北凹陷勒3区块七克台组沉积相研究[J].断块油气田,2007,14(4):20-22.

[13]蔡涵鹏,贺振华,唐湘蓉,等.岩性体边界与断裂异常信息识别研究及应用[J].断块油气田,2010,17(3):285-288.

[14]谭开俊,田鑫,孙东,等.准噶尔盆地西北缘断裂带油气分布特征及控制因素[J].断块油气田,2004,11(6):12-14.

[15]曹代勇,邵龙义,张鹏飞.吐哈盆地早、中侏罗世聚煤期古构造[J].古地理学报,1999,1(2):46-52.

[16]张朝富,梁树南,何仁忠.哈密坳陷石油地质特征研究[J].吐哈油气,1997,2(3):7-16.

[17]钟慧智,王一新,范泰雍,等.重力综合研究方法在三水油气资源评价中的应用[J].石油实验地质,1995,17(4):394-401.

[18]李文厚,柳益群,冯乔,等.吐哈盆地侏罗系沉积相带与砂体的展布特征[J].石油实验地质,1997,19(2):168-172.

[19]贾红义,吕希学,李云平,等.合肥盆地重力场特征[J].石油实验地质,2002,24(3):232-242.

(编辑 赵旭亚)

Characteristics of gravity field and faulted structure in Tuha Basin

Shen Chen1,Yuan Bingqiang1,Li Yuhong2,Zhang Chunguan1,Lu Haiou1

(1.College of Oil and Gas Resources,Xi′an Shiyou University,Xi′an 710065,China;2.Xi′an Geological Survey Center, China Geological Survey,Xi′an 710054,China)

In order to study the structural characteristics of Tuha Basin,characteristics and causes of gravity field of the study area have been discussed and analyzed,and the faulted structure system has been inferred through collecting and processing the existing gravity survey data of the area.The gravity high belt near west-east trending reflects the development features of Late Paleozoic in the southern part of study area.The gravity low belt is caused by basal depression in middle part and the northern part.Regional gravity high and gravity low reflect the regional uplift and depression structures.Developed faults are mainly north-east trending and west-east trending,which control the basin boundary and the distribution of developed formation within basin.Huangtian bulge of Liaodun uplift region can be further divided into two structural units,namely North-West depression and Huangtian bulge.Cap rock of Tuha Basin is Mesozoic and Cenozoic,in which maximum thickness is about2,000 m in Jurassic.

characteristics of gravity field;faulted structure;structure unit;Tuha Basin

中国地质调查局项目“新疆东部主要含煤区煤炭资源综合评价”(1212011085499)

TE121.2

A

10.6056/dkyqt201204010

2011-12-25;改回日期:2012-05-15。

申晨,女,1986年生,在读硕士研究生,主要从事应用地球物理研究工作。E-mail:shenxinxin426@yahoo.cn。

申晨,袁炳强,李玉宏,等.吐哈盆地重力场与断裂构造特征[J].断块油气田,2012,19(4):445-449.

Shen Chen,Yuan Binqiang,Li Yuhong,et al.Characteristics of gravity field and faulted structure in Tuha Basin[J].Fault-Block Oil&Gas Field,2012,19(4):445-449.