基于“支架”视角的英语专业课堂中教师提问的探讨

赵妮莎

(武汉大学 外国语言与文学学院,湖北 武汉 430079)

1.引言

随着2000年3月颁布的《高等学校英语专业英语教学大纲》中提出英语专业的培养目标为“高等学校英语专业培养具有扎实的英语语言基础和广播的文化知识并能熟练地运用英语在外事、教育、经贸、文化、科技、军事等部门从事翻译、教学、管理、研究等工作的复合型英语人才”,近几年英语教学改革不断深化,除了扎实的英语语言功底,系统的英语专业知识,深厚的人文素养三大基本素质,出色的思辨能力和跨文化交际也成为是英语专业学生的必备素质(孙有中,金利民,2010)。为此,一大批学者从各个角度展开了对如何提高学生的交际能力和思辨能力的理论和实证研究,建议各大高校教师应势调整教学方法,运用多种教学技巧,最大限度地让学生参与课堂,变被动为主动,培养学生主动思考和学习的能力。其中,教师提问作为课堂互动中与学生交流,激发学生思考的主要手段之一,也受到了国内外学者的关注。Long和Sato(1983)认为教师提问在维持课堂互动上显得尤为重要,它的主要作用是检查学生的理解程度,确认信息,澄清知识。Brown(2000)在此基础上提出的教师提问的四大功能:提供了学生在课堂上用语言表达的机会;引发了学生的讨论,从而促使他们思考和语言表达;检查学生的理解程度;引导学生发现自己的观点。从20世纪50年的以来,国外和香港地区的学者对教师提问的研究数量颇多,笔者检索了近10年的主要核心期刊,发现国内在这方面的研究尚处于起步阶段,主要是对教师提问的分类和策略做出理论研究,仅有屈社明(2006)、孔文和李清华(2007),舒白梅和黎敏玲(2008),鲁艳芳和吕道利(2011)对教师提问的作用进行了四项实证研究,尚未发现有从支架角度做出相关研究。

前苏联心理学家Vogotsky(1978)是社会文化理论的先驱,他强调人类的学习过程不是孤立的,而是源于特定的社会背景,这一新的研究视角着眼于观察二语习得的现象。他在其著作(1978:86)中提出,最近发展区(zone of proximal development,简称ZPD)是“实际发展水平”(actual developmental level)和“潜在发展水平”(potential developmental level)之间的差距,即独立解决问题的能力和通过教学所能获得的潜力之间的差距。而学习者构建最近发展区正是通过“支架”完成的。Nassaji和Swain(2000)的研究验证了Al-

和Lantolf提出的有效的搭架子要根据学习者最近发展区的状态而定的说法(文秋芳,2010:275)。也就是说,不同水平的英语学习者的“实际发展水平”和“潜在发展水平”是不同,对“支架”的需求也有所差异。基于这一观点,本研究对同一老师教授的湖北省两所不同水平的高校(一所为211学校,另一所为独立学院)的两个英语专业一年级班级进行了连续一周(8个课时)的观察,录音,资料分析,并在一周录音之后对教师和学生分别进行了访谈,运用定量和定性相结合的手段,试图解决以下三个问题:

(1)针对不同水平的英语专业学生,同一位教师的提问类型有哪些异同?(2)在不同水平的英语专业班级中,同一位教师在处理学生无法回答或回答错误的问题时,使用的提问策略有什么异同?(3)不同的提问类型和提问策略对不同水平的英语专业学生的支架功能有何异同?

2.理论基础

2.1 教师提问的类型

对教师提问的类型国内外学者从不同的角度进行了划分。Barnes(1969)最早提出教师提问可分为四大类:事实性问题(factual questions),即以“what”、“when”、“who”、“where”开头的问题;推理性问题(reasoning questions),即以“how”或“why”开头的问题;封闭性问题(close questions)和开放性问题(open questions)。从提问功能上划分,教师的问题又可分为“echoic”(回应类问题,即教师通过不断重复问题以确保学习者的理解)和“epistemic”(认知类问题,即用于习得信息的问题),这两大类下又分为七小类,具体见表1的回应类问题和认知类问题部分。Richards和Nunan(2000)把问题分为低水平问题(low-level questions)和高水平问题(high-level questions),低水平问题只需要回顾知识点,而高水平问题要求进行高层次的思维活动,,如澄清,扩展,归纳,推理和批判性思维等。鲁艳芳和吕道利(2011)就课文理解类问题进行了进一步的细分,从与课文内容的相关程度分为课文显性问题(Text Explicit Questions,TEQ),课文隐性问题(Text Implicit Questions,TIQ)以及超越课文问题(Beyond-the-text Questions,BTQ)。

本文借鉴了孔文和李清华(2007)在Long&Sato(1983)两大类,七小类的基础上做出的进一步分类,对英语专业课堂教师提问类型的分析就是根据以下表格划分的。

表1 EFL教师提问分类表(见孔文、李清华,2007:28)

2.2 教师提问的策略

提问策略是一种达成某种教学目标的重要手段,同时又融合了教师的教学艺术与智慧。Chaudron(1993)详细阐述了教师提问策略通常为重复或改述问题,给出提示简化问题,给出多种答案供学生选择,加长等待时间四种。吴德芳和夏玉兰(2002)提出教师提问的八大策略:1)兼顾各类问题,加大高认知水平问题的比例;2)问题“少而精”;3)适当延长候答时间;4)善用非语言行为;5)发挥集体教育的力量;6)探问;7)延缓评判;8)利用学生的观点。舒白梅和黎敏玲(2008)认为“在课堂上,教师可以选择不同策略来提出问题:1)向学生集体提问,学生自行决定是否作答。2)个别提问。叫学生的名字后提问题,这样可以提醒学生有个问题正等着他回答。也可以先提问题后叫学生名字,这样,教师可以确定这个学生是否跟得上思路。3)延长候答时间。教师在提出问题后至少应该等待3秒钟,让学生去思考。”

根据连续一周对课堂记录的观察和分析,笔者把以上文献中的提问策略进行整合,提出教师提问策略通常为以下五种:延长等待时间(Extending Waiting Time)、重述问题(Repeating or Rephrasing)、简化问题(Simplifying)、让其他学生回答(Redirecting)和自我解释(Self-explaining)。其中,重述问题分为英文重述问题和中文重述问题。延长等待时间是指老师在提出问题后,至少应该给学生3秒钟的思考时间;重述问题是指当学生没有听懂问题或理解出现错误时,对问题的重复或转述;简化问题是指当学生没有听懂问题或理解出现错误时,给予学生一些提示或缩小问题范围,使学生能更好地理解问题;让其他学生回答是在某一学生无法回答或错误地问答问题时,转向其他学生提问;自我解释指教师自己给出答案。本研究所涉及的教师提问策略以这五种策略为框架。

2.3 支架功能理论

Vygotsky(1978,1988)认为儿童独立解决问题的实际水平和在专家指导下达到的潜在水平之间的差异就是ZPD,而这种专家性的指导和帮助就是“支架(scaffold)”。

Vogostsky和Luria首先提出支架这个概念(van der Veer&Valsiner,1991),后来支架这一概念被广泛运用于教育心理学中,指教师、父母或较高水平的人帮助新手解决问题的过程。其中Wood,Bruner和Ross(1976)提出用“支架”来表示专家或中介者为学习者达成某一任务或某一水平所给予的帮助。他们认为成功的支架应具有六项功能:激发学生兴趣(Recruitment)、简化任务(Simplifying the task)、维持方向(Direction Maintenance)、标注关键特征(Marking Critical Features)、控制消极情绪(Frustration Control)和示范(Demonstration)。Gallimore和Tharp(1990)在六项功能的基础上再添加了第七项功能:反馈(Feedback)。鉴于本研究着重研究教师提问的支架功能,所以仅选取Wood,Bruner和 Ross(1976)提出的六项功能。

本文对教师提问的“支架”功能的研究主要是从分析教师提问类型和策略在互动话语中增强学生的交际能力和培养学生的思辨能力的重要作用,强调教师提问在完成各种语言任务是的积极作用来入手;并比较对于不同语言水平的学生,其提问类型和策略的异同对学生所起到的支架作用。

3.实验研究

3.1 研究对象

本研究中的两个班级分别来自湖北省某所国家“211工程”重点建设高校和某全日制普通高等学校(独立学院),均为英语专业一年级。“211”学校的班级(以下称为A班)共29名学生,其中男生6名,女生23名,有17名学生是由全国16所外语学校择优保送入学,另外12名的英语高考平均成绩为133.3;另一个独立学院的班级(以下称为B班)共31名学生,其中男生7名,女生24名,英语高考平均分为91.9分。将两个班级的高考英语成绩用SPSS17.0分析出有显著差异(见图1,图2和表2)。

图1 A班高考成绩统计图

图2 B班高考成绩统计图

表2 两个班级的英语水平差异情况表

A班所用的教材为杨立民主编的《现代大学英语》(精读)第二册(外语教学与研究出版社),该教材注重学生语言基础功底和文学素养的培养,每个单元分两篇文章,第一篇作为课堂上讲解词汇,语法,翻译,修辞等的重点,第二篇作为课外阅读;B班所用的教材是邹为诚,黄源深主编的《综合英语教材》第二册(高等教育出版社),该教材注重学生语言交际能力的培养,课文贴近生活,比较容易激发学生的参与欲望,课文比《现代大学英语》(精读)稍微简单一点。这两个班级的授课教师具有副高级职称,对所教授课程有着丰富的经验。

3.2 研究方法

本研究在A班和B班进行了连续一周的录音,为了使课堂在最自然的环境下产生互动,笔者在大学一年级第二学期开学后第五周进行听课和隐蔽录音,每班8节课,每节课45分钟。本研究所选用的语料是第6次课的录音,A班讲授的是《现代大学英语》(精读)第二册的第5课Say Yes;B班教授的是《综合英语教程》第二册的第4课He was my

选择第6次课作为本文的分析数据无任何特殊原因。笔者对录音中教师的提问按照表1的分类进行了标注和数据统计;听完课后,对全部学生进行了访谈,统计了他们对教师提问类型和策略的看法;并请任课教师简短说明了在这两个班级中使用的提问类型和提问策略的异同以及原因;最后根据统计的数据和课后访谈,对引言部分提出的三个研究问题进行了分析。

4.研究结果与分析

4.1 教师提问类型的对比

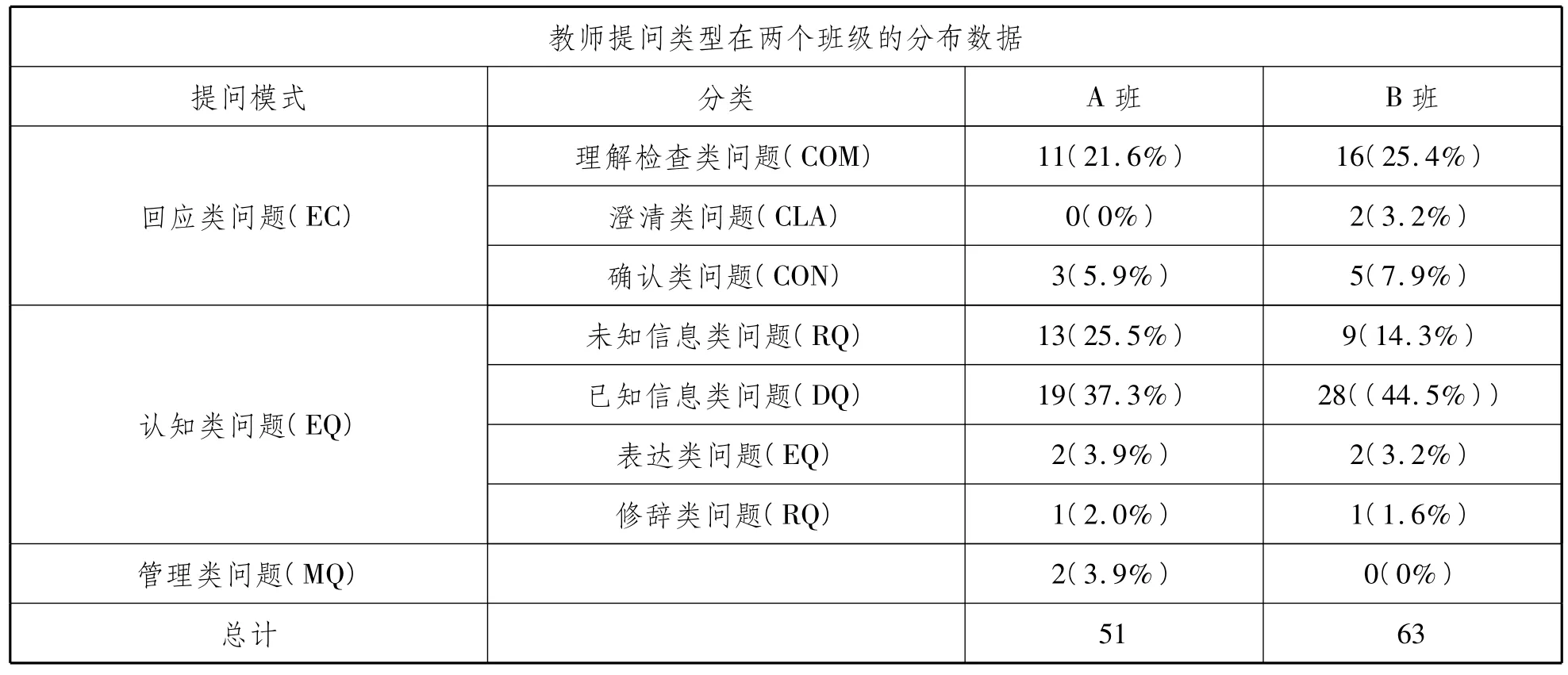

通过对转录文字的统计,可以看出该教师在A班共提问51次,在B班共提问63次,各种类型问题的频数统计如下(见表3):

表3 教师提问类型在两个班级的分布数据

从表3中可以看出两个班的相似之处:

(1)无论是A班还是B班,DQ在八类问题中所占比重最大。在A班中,DQ占问题总数的达到37.3%;B班的DQ占总数的44.5%。这说明教师偏重于检查学生是否已掌握课本上的知识点。根据笔者的听课观察,发现学生可以在较短时间内用英文回答正确地出此类问题。在课后与教师的访谈中,教师提到在课堂上使用DQ最多的原因主要有两点,一是对于大部分学生来说,此类问题是他们稍微用心就可以用英语回答出来的,有助于提升在公共场合使用英语的自信;二是为了使授课按照教学计划进行,此类问题有利于教师控制课堂的时间分布。

(2)两个班级的COM类问题都占了各自问题总数的20%以上,根据笔者对课堂的观察,在教学过程中,教师为了检查学生是否已经理解所教授的内容,经常使用“OK?Can you follow me?Is it clear?”等简短语句进行检查学生的理解程度,而学生的回答也仅限于“yes”或“no”。这类问题很难提高学生的交际能力,对促进学生思考也没有很大帮助。特别是有一些学生根本没有理解教师教授的内容,只是一味地随大流,不断地说“yes”。

两个班级的主要差异在于:

(1)在问题的总数方面,A班(51)少于B班(63)。原因主要归结于在B班,教师更倾向于使用问答时间较短,学生更容易理解的COM类和DQ类问题,所以在这两类问题上,B班的数量明显高于A班;虽然A班的RQ数量多于B班,但是从观察课堂时可以发现,学生在回答RQ时通常需要借助汉语思考和组织语言,然后再翻译成英语,所需的时间较长,自然留给其他类型问题的时间就较短。

(2)A班的RQ数量高于B班,这说明A班学生的认知水平高于B班学生,教师有意增加此类问题以锻炼学生的交际能力和思辨能力。从图1可以看出,A班学生的英语水平较高,而且还有一大批从全国各个外语校保送入学的学生。这部分学生在中学期间使用的就是原版教材,受到了良好的英语思维能力和口语的训练,RQ类问题更容易激发他们参与课堂的兴趣。

(3)A班有2个MQ,而B班为零。根据笔者的课堂观察和课后与教师的访谈,原因如下:一是A班学生的思维较活跃,教师提出的RQ类问题极容易引发学生的激烈讨论,教师不得不用“Let’s discuss it later,OK?Please be quite and listen,all right?Is there any volunteer want to stand up and clarify his opinion?”等短句来控制课堂秩序,保证按教学计划顺利进行。而在B班课堂上,主动回答问题的只有固定几位英语水平较高的学生,而大部分学生习惯上课埋头做笔记,只有在教师点到是才会回答问题,所以课堂秩序不太需要去管理。

4.2 教师变换提问的策略对比

从录音资料中统计出的教师变换提问的策略如表4:

表4 教师变换提问策略在两个班级的分布

从此表可以看出:

(1)教师在两个班级都倾向于使用“简化问题”和“让其他学生回答”,这两个策略加起来占所有策略的比例分别达到了75%(A班)和59.1%(B班)。“简化问题”策略是在学生无法理解问题或者理解有误时,教师给出提示(如疑难词汇的解释,背景知识的补充,或给出选项等)或缩小问题范围,帮助学生理解和回答问题。如A班的第21个问题“The husband overheard a friend of his wife’s congratulating her on having such a considerate husband.What’s your opinion about a considerate husband or wife?”在沉默了几秒之后,教师意识到这个问题可能太大了,因而简化了问题变为“What’s the most important character of a considerate husband or wife in your mind?”这样一来,问题的范围缩小了,只要能说出一两点特征即可,许多学生积极地参与了这个问题的回答。“简化问题”的过程实则为教师寻找学生最近发展区的过程。当学生在教师的提示下正确理解并回答了问题,那这个问题就完成了它的支架功能,发展了学生的语言表达能力和认知水平。而“让其他学生回答”策略是众多老师偏爱的策略,在课后与教师的访谈过程中笔者了解到,教师认为让其他学生回答问题可以在有限的课堂时间内让更多的学生有机会回答问题。然而笔者根据课堂观察总结出,当学生无法回答问题或回答错误时,教师立刻让其他同学回答,并不利于促进学生思考。据观察,大多学生在回答不上来问题并没有继续思考,而是等待教师让其他同学回答;另外,教师就同一问题连续叫3个同学都无法回答的情况在B班出现过一次。

(2)“重述问题”策略在B班的使用频数明显高于A班。教师使用“重述问题”策略一般是在学生注意力没有集中或难以理解问题时,这个情况在B班比较明显。由于B班学生的整体水平略低,且学生间的差距比较大(见图2,表2),班上思维活跃的一般是对英语非常感兴趣和成绩靠前的几名学生,部分学生上课发呆的情况比较突出,导致教师在请注意力没有集中的学生回答问题时,不得不重复问题,甚至需要用汉语重复。如B班中的第33个问题“Howdid thegame‘rugby’comeintobeing?”被点到的学生低头不语;教师又重述了一次“Howdidthegame‘rugby’become‘football’?”由于没有跟上教学节奏,学生依旧无法回答,说了句,“Sorry.”教师不得不用中文重复,“我们今天看的足球是怎样从英式橄榄球发展来的?”学生才恍然大悟,赶紧翻到相应的章节,回答了这个问题。

(3)A班只有3次提问的思考时间超过3秒,而B班只有2次给学生的思考时间超过3秒。张玉成(1984)的调查表明,教师的候答时间平均仅为1.74秒,在候答期间也常有重复问题的行为。尽管许多研究者(Chaudron,1993等)通过实验指出,教师如果给学生的思考时间超过3秒,甚至4-5秒,学生回答的内容的复杂程度就会有明显改善,语言表达能力和认知水平也有明显提高。在课后访谈中,教师提到只有在学生语言表达能力和思辨能力较强时,才会适当延长学生的思考时间;如果学生水平不足,较长的等待时间只会让学生更加难堪。

4.3 提问类型和策略对不同水平的学生的支架功能

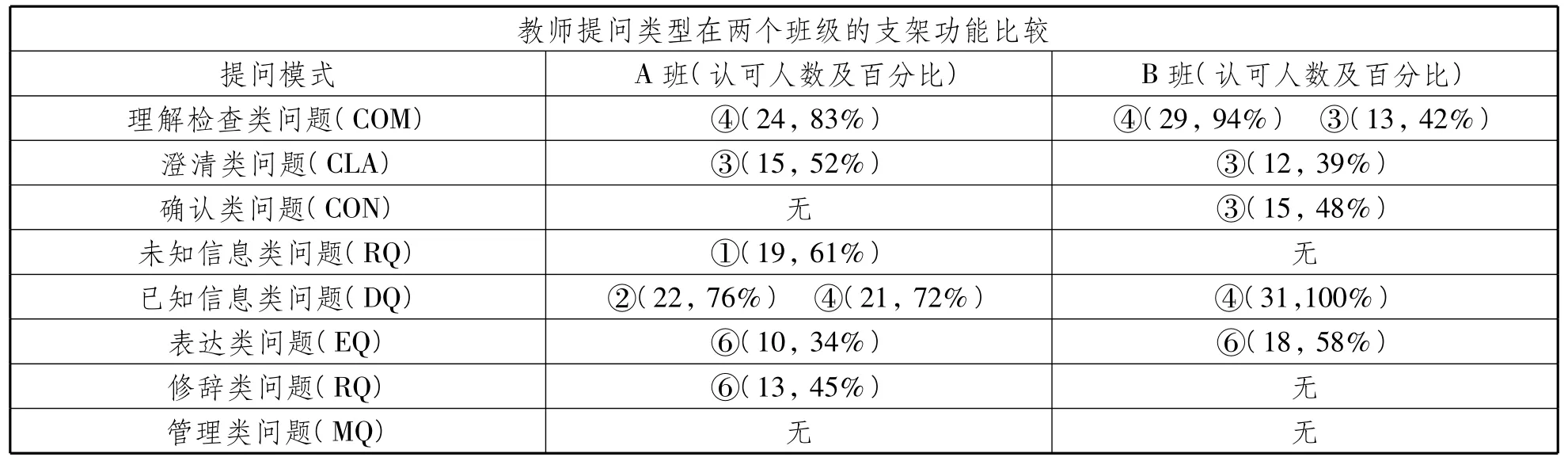

根据课后对所有学生的访谈,笔者发现对于不同水平的学生,不同的提问类型和策略对于不同水平的学生所起到的支架功能是不同的,由于受访学生较多,答案多样,在表5和表6中,只列出了三分之一以上的学生认可的支架功能,统计结果如下:

表5 教师提问类型在两个班级的支架功能比较

结合课堂观察,访谈记录以及上表的统计结果,笔者发现:

(1)两个班级在对CLA的支架功能认同上比较一致,均认为当教师对学生回答的反馈为“What do you mean?”或“I can’t get your point,could you explain it?”等表示未理解到的澄清类问题时,学生认为是一次让他们修正自己错误,重新整理思路和表达方式的机会。教师的这种提问方式有助于学生的再次思考和再次表达,并且能较好地保持学生的学习动力,再次向任务目标努力。且两个班级均认EQ最大的作用并不是为了学生回答问题,而是教师向学生展示一些正确的语言表达,供学习模仿或参考;而MQ的作用只在于维持课堂的有序进行,但对知识和能力的习得没有直接作用。

(2)对于COM和DQ类问题的支架功能,两个班级的认识也大同小异。对于COM和DQ,两个班级的学生均认为它突出了课文重要知识点。COM和DQ不但是教师查看学生知识点掌握情况的工具,对学生自己来说也提醒着他们自己检查自己是否已经习得,如还未习得,找出差距的一个桥梁。B班认为COM除了标注关键特征的认知支架功能,还在情感上对水平相对较低的学生的支持,因为COM让水平较低的学生可以轻松地参与到课堂互动中,在一定程度上促进了他们的学习动力。而A班则认为DQ相对于突出重点这一支架功能,更重要的是简化了任务。相对于课本中就能找到的答案的问题,A班学生更倾向于挑战发散思维型的问题。

(3)CON和RQ的统计差异最主要是在于CON问题几乎没有出现在A班课堂,而(修辞类)RQ问题也几乎没有出现在B班课堂,所以这两个类型问题的比较就不多做阐述。

(4)八大类问题中,两个班级的最大分歧发生在(未知信息类)RQ上。A班有61%的学生认为(未知信息类)RQ能激发他们学习的兴趣,而B班学生只有不到三分之一的有同样的感受。相对于DQ,学生回答RQ时通常需要自己的想法,相对长的句子和相对复杂的语法结构;而这样的回答有助于学生思辨能力和交际能力的提高。但B班只有不到三分之一的学生具备这样的水平,其他的学生认为回答RQ远远超过了他们的能力范围,也就是不在ZPD以内,所以RQ无法起到有效的支架功能。

表6 教师变换提问策略在两个班级的支架功能比较

结合课堂观察,访谈记录以及上表的统计结果,笔者认为:

(1)虽然“延长等待时间”是很多研究者认为有助于学生认知水平提高的变换提问策略,两个班级也一直认同“延长等待时间”确实能在一定程度上促进学生学习思考,但B班的认同程度只有A班的一半左右。不认为此策略可以保持学习动力的学生给出的主要原因是他们根本就不理解问题或者不知该如何作答,延长时间不但无济于事,还会让他们无比羞愧,严重影响上课回答问题和参与课堂活动的积极性。与教师的访谈中,她同样提到这一点,除此之外,她还提到如果延长学生的思考时间后学生还是无法作答,会使得课堂气氛沉闷,英语水平较高的学生也感到无聊。

(2)两个班级都认为“重述问题”在很大程度上简化了任务,A班认为当教师重述问题时,会刻意对重难点部分加强语气,有助于他们理解问题。如A班的第9个问题“Can you name more words formed with suffix‘-ics’?”在无学生回答的情况下,教师感觉可能是语速太快,存在吞音和连读现象,就放慢语速,并在“name more”和“suffix‘-ics’”上加重了语气。在B班的情况有所不同,教师会有用汉语重述问题的情况,所以B班有90%的学生都认为重述问题简化了任务。还有部分学生提到当教师用汉语重复问题时,他们有一种如释重负的感觉,很大程度上缓解了不能正确理解英语问题的压力和挫败感。

(3)“简化问题”策略两个班级都认为简化了任务难度,对这一支架功能的认同度在A班达到了100%,B班达到了65%。教师简化问题后,问题发生在大多数学生的ZPD内,极大地激发了学生回答问题的兴趣和求知欲。这个策略的支架功能在A班尤其明显。

(4)无论是学者,教师还是大部分的学生都认为“让其他同学回答”不能帮助学生加强口头表达能力,且打击学生思考和学习的积极性。除了个别学生认为教师叫其他同样不会回答的学生起来让自己挽回面子,在此不多做解释。

(5)教师自己给出答案在A班几乎没有出现过,而在B班出现的次数较多。B班学生认为教师自己给出答案起到了很好的示范作用,他们可以从中了解到知识点,教师的思维方式和正确的语言表达方法。

5.结语

本文运用Vygotsky的支架理论,分析了同一位教师在两个不同英语水平班级提问类型,变换提问的策略,以及不同的提问类型和不同的变换策略在不同英语水平的班级起到的支架功能的异同。结果发现:

(1)DQ是英语专业综合英语课上最主要的提问模式,其次是RQ和COM。A班的RQ数量多于COM的数量,而B班的COM多于RQ,说明教师在教授B班的时候,更注重课文里面知识点的理解和学生的掌握情况,较少让学生有语言表达的机会;而在A班学生英语水平较高,教师多提RQ类问题,有助于学生积极思考,梳理语言逻辑和结构,提高交际能力。

(2)两个班级中教师最常用的变换问题的策略主要是“简化问题”和“让其他学生回答”,其中“简化问题”在A班使用最多,同时学生反映也是最好的,教师通过对问题的简化,引导学生自己思考,自己完成任务。而“让其他同学回答”也是教师习惯用的提问策略,虽然教师普遍认为可以增加参与课堂互动的人数,但是效果却不容乐观。在B班,教师还常用汉语重复问题的策略,以此帮助学生更好地理解问题,思考问题;但此类策略不适用于英语水平较高的班级

(3)就提问类型的支架功能而言,COM、CLA、EQ基本上在两个班是相同的,分别为标注关键特征功能,维持方向功能和示范功能。两个班级对提问类型的支架功能最大的差异是在RQ上。由于A班学生英语水平较高,RQ能激发他们学习的兴趣,更好地促进他们思辨和交际能力;而B班学生大多学生认为回答RQ远远超过了他们的能力范围,只能挫伤他们的求知欲,无法起到支架功能。

(4)对于教师变换提问策略的支架功能,两班学生差异较大。总得来说学生普遍认为“延长等待时间”“重述问题”和“简化问题”对促进学生参与课堂活动,提高交际能力和思辨能力起着十分重要的作用。

鉴于本研究的样本局限,只选取了一位教师和她所教授的两个班级进行观察,结论可能还不具有普遍意义。因此,有关教师课堂提问的支架作用还有待扩大样本,做进一步的横向和纵向研究。

[1]Brown,H.D.Principles of Language Learning and Teaching(4thEdition) [M].White Plains,NY:Longman,2000.

[2] Chaudron,Craig.Second Language Classroom:Research on Teaching and Learning[M].Cambridge:Cambridge University Press,1993.

[3]Gallimore,R.& Tharp,R.G.Teaching mind in society:teaching,schooling,and literate discourse[C]//L.C.Moll.Vogotsky and education:Instructional implications and applications of sociohistorical psychology.London:Hodder and Stoughton,1992:186-195.

[4]Long,M.& C.Sato.Classroom foreigner talk discourse:Forms and functions of teachers’questions[C]//H.Seliger& M.Long.Classroom Oriented Research in Second Language Acquisition.Rowley, Mass:Newbury House Publishers,1983.

[5]Lynch,T.Communication in the Language Classroom[M].Oxford:Oxford University Press,1996.

[6]Richard,C.& David Nunan.Second Language Teacher Education[M].北京:外语教学与研究出版社,2000.

[7] Vygotsky,L.S.Mind in Society:The Development of Higher Psychological Processes[M].Cambridge,MA:Harvard University Press,1978.

[8]Vygotsky,L.S.Thought and Language[M].London:Longman,1988.

[9]Wood,D.,Bruner,J.& G.Ross,The role of tutoring in problem solving[J].Journal of Child Psychology and Psychiatry.1976(17):89-100.

[10]孔文,李清华.关于EFL课堂中教师提问的对比研究[J].国外外语教学,2007(3):27-33.

[11]鲁艳芳,吕道利.英语精读课上的有效提问对比研究[J].外语研究,2011(4):75-80.

[12]屈社明.大学英语课堂提问主体转换的实验研究[J].外语教学,2006(5):64-66.

[13]舒白梅,黎敏玲.高中英语课堂提问的认知思维导向研究[J].山东外语教学,2008(2):61-66.

[14]孙有中,金利民.英语专业的专业知识课程设置改革初探[J].外语教学与研究,2010(4):303-305.

[15]文秋芳.二语习得重点问题研究[M].北京:外语教学与研究出版社,2010.

[16]吴德芳,夏玉兰.教师提问的八大策略[J].教学与管理,2002(7):50-51.

[17]张玉成.教师发问技巧[M].台湾:心里出版社,1984.