现代诗语:陌生化张力的新思考

陈仲义

一、陌生化与惊奇感

张力的神奇在于把诗意引向最大化,诗意的成立则在很大程度上取决于陌生化,而陌生化的获取常要凭借张力的运作,三者处于有趣的循环式的“三角恋爱”关系中。

可是,陌生化主张的提出要比张力早好些年份,可以一直溯源到一九一四年维克多·什克洛夫斯基发表的 《词语的复活》和一九一六年《作为手法的艺术》,及其后来《情节分布构造程序与一般风格程序的联系》等文论,这些俄国形式主义重要文献,涉及了文学、形式、诗歌、诗歌语言的陌生化问题。什克洛夫斯基的贡献是发现了审美感受力的自动化弊端,源于感受力在长期反复的磨蚀中变得麻木,万千新鲜事物只好变成符号经验的复制。基于瓦解下意识的“常备反应”,什克洛夫斯基特别强调把事物当作第一次看见的那样来描写,这最终便形成了陌生化——自动化——再陌生化的感受 “循环模式”。它揭示了形式演变的内在机制和内在动力,不断唤醒人们对世界的感觉和对文字符号的更新。陌生化最早的经典说法是:

为了恢复对生活的感觉,为了感觉到事物,为了使石头成为石头,存在着一种名为艺术的东西。艺术的目的是提供作为视觉而不是作为识别的事物的感觉;艺术的手法就是使事物奇特化的手法,是使形式变得模糊,增加感觉的困难和时间的手法,因为艺术中的感觉行为本身就是目的,应该延长;艺术是一种体验事物的制作的方法。①〔俄〕什克洛夫斯基:《艺术作为手法》,蔡鸿宾译,〔法〕茨维坦·托多罗夫编选:《俄苏形式主义文论选》,第65页,北京:中国社会科学出版社,1989。后来什克洛夫斯基对早期陌生化提法进行了反思和重解。主张“通过对疯狂的描写来衡量世界的种种可能性”、“陌生化就是用另外的眼睛来看世界”等,我们借用的是他的原初概念。

这段话的核心是 “延缓接收”以制造奇特化。起因于什克洛夫斯基反象征主义的“节力”原则,“节力”要求紧缩,降低消耗,而陌生化则强调延宕,增加难度。为说明陌生化的重要性及其效应,什克洛夫斯基还借契诃夫的《记事本》来发挥:某人在同一条胡同里走了几十年熟视无睹,只是某一天招牌被靠边了才引起他的惊醒。对此什克洛夫斯基写道:“诗人从自己的位置上摘除一切招牌,艺术家永远是挑起事物暴动的祸首。事物抛弃自己的旧名字,以新名字展现新颜,便在诗人那里暴动起来。”①〔俄〕什克洛夫斯基:《故事和小说的结构》,什克洛夫斯基等:《俄国形式主义文论》,第19页,方珊译,北京:生活·读书·新知三联书店,1989。所以陌生化的艺术使命,在于抵制自动化的天然习性,对日常生活的钝化进行反向刷新,在延长感知过程中制造差异和独特性。这也正如后来英国文论家特伦斯·霍克斯(Terence Hawkces)所总结的:要创造性地损坏习以为常的、标准的东西,以便把一种新的、童稚的、生气盎然的前景灌输给我们;瓦解常备的反应,创造一种升华了的意识;最终设计出一种新的现实以代替我们已经习惯了的现实。②〔英〕特伦斯·霍克斯:《结构主义与符号学》,第61-65页,翟铁鹏译,上海:上海译文出版社,1997。

陌生化带来的效应被称为“惊奇感”。亚里士多德的 《修辞学》早先曾赋予它不平常的气氛,将平常的事物变得不寻常和奇异;风格不致流于平淡,从而使观众获得惊奇快感。文艺复兴的美学家马佐尼发展亚里士多德的 “惊奇感”,即打破读者前在的期待视野,把偏离常规与惯性的东西变成从未体验过的审美冲荡。浪漫派美学继续朝这个方向推进,并将其顺利地注入诗学资本。华兹华斯 (William Wordsworth)指出,诗的目标是“给日常事物以新奇的魅力,通过唤起人对习惯的麻木性的注意,引导他去观察眼前世界的美丽和惊人的事物,以激起一种类似超自然的感觉”。③见〔英〕柯勒律治:《文学生涯》第十四章,刘若端编译:《十九世纪英国诗人论诗》,北京:人民文学出版社,1984。黑格尔更在哲学高度对陌生“起因”加以肯定:人如果没有惊奇感,他就还处于蒙昧状态,人如果已不再有惊奇感受,就说明他已把客观世界看得一目了然。客观事物对人既有吸引力,又有抗拒力。正是在克服这种矛盾的努力中所获得的对矛盾的认识才产生了惊奇感。④〔德〕黑格尔:《精神现象学》上卷,第22页,贺麟、王玖兴译,北京:商务印刷馆,1979。现代派不少重磅诗人从诗歌写作的实践出发,自然而然服膺这一“发见”,例如艾略特就坚信惊奇是自荷马以来产生诗歌效果最重要的手段之一。

诗因其体制短小,形式独特,较之其他艺术门类,的确容易被陌生化猎中,犹如舞台的追光灯,突出的追身“圈定”,使其轮廓分外耀眼。诗因情感与想象功能勃发,内指性特强而 “不及物”普遍,远离日常、科学、逻辑的指涉,独享自身的分量与意义,容易为“随心所欲”的表演提供便利。所以诗的陌生化既是生疏的缔造者,又是“熟视无睹”的掘墓人。

要特别强调,陌生化接受心理主要来自亢奋性唤醒:它维持审美主体的注意力,又迎合审美主体的抗逆接收,使之有能耐对文本不断摩挲,在“难化”过程中,告别先在的心理定势,打碎“守常”,求变求异,增加玩味兴致。“冲破惯性思维锁闭,复归感性体验的本源”,重新找回“原初感觉的震颤瞬间”。⑤杨向荣:《诗学话语中的陌生化》, 第72、77、344页,湘潭:湘潭大学出版社,2009。

就语言层面来说,陌生化担负着对老去语词的埋葬,“突出”语词的最大化(即前景化),时刻对司空见惯的功利语言、实用语言实施狙击、拦截,增加感觉的长度,制造新鲜刺激,“经营‘复杂化’、‘难化’的形式,独辟蹊径、趋奇走怪地营造与前在范式相异的艺术迷宫”。⑥杨向荣:《诗学话语中的陌生化》,第72、77、344页,湘潭:湘潭大学出版社,2009。乃至具体到对语词的大面积碾碎、扭曲、挤压、错置,促成诗语时刻成为“变色龙”(迪尼亚诺夫)。而没有想到陌生化发展到后来,竟与解构主义语言学“不谋而合”。陌生成为某种程度的解构代名词:“解构语言能指与所指间习惯化、常备化、自动化的意指关系,摆脱由语言建立起来的习以为常的知觉经验,打破、毁坏一切固有的语言符号模式,把语言置于重新‘能指化’的背景中,借以重构它的感性内涵,形成新的意指链。”⑦杨向荣:《诗学话语中的陌生化》,第72、77、344页,湘潭:湘潭大学出版社,2009。

简而言之,诗语的陌生化一开始就接受什克洛夫斯基的精彩执棒,一路走来,顺风顺水。⑧后来布拉格学派的另一代表人物穆卡洛夫斯基(Mukarovsky)在《标准语言与诗歌语言》中提出诗歌语言中“前景化是自动化的对立面”理念,用“前景化”理论接续着陌生化,前景化可等同于陌生化。因其特别符合诗语的刷新天性,陌生化合唱一浪高过一浪,陌生化最终成为现代诗学追求的美学标的之一,惊奇感亦成为掂量诗语质量的重要砝码。而要从陌生化抵达惊奇感进而收获诗意,最便捷的管道非张力莫属。这是基于:

陌生化以前在性为潜在前提,但又力求消解、解构这种前在性。在这种悖论性的共存中,前在与此在的相互冲突从而引发出一种张力,陌生化也正是借这种张力使主体最大限度地体验到变异的张力美。①杨向荣:《诗学话语中的陌生化》,第91页,湘潭:湘潭大学出版社,2009。

陌生化与惊奇感的联盟是对自动化的致命威胁。自动化是日常惯性的留守,与事物保持常态的固有关系,按部就班,和平共处。陌生化企图对时间做出超越,在有限中扩张无限,必然对老掉牙的关系实施异质化处理,冲击那些退化的、僵死的因子,以提升新鲜感。自动化本能地要阻遏、制约和平复陌生化的刺激性,陌生化却要持续它的冒犯与侵越。伴随双方紧张冲突的较量,诗意的审美张力就油然而生了,因为“语言艺术性的高低,归根到底就取决于激发和驾御这种张力的水平的高低”。而“文学语言的根本特性也必须从这种张力中加以探求”。②陈学广:《文学语言:语言与言语的张力》,《南京社会科学》2004年第2期,第83-88页。诗作为文学语言皇冠上的明珠,更是如此。

张力所维护的惊奇感是与诗意同步的,两者确有一种唇齿相依,形影相伴的关系。惊奇感总是带有诗意成分(尤其是悖谬性诗意),惊奇感是诗意版图中特别浓郁的色块,惊奇感是审美接收中的一种爆发。而诗意更富广阔的审美包容,是“欲说还休”的神秘体验,远比常态性的刺激来得幽深。陌生化所制造的惊奇效应,已然被长期的诗歌实践证明,它指向诗意,融入诗意,也成为检验诗意的一种“刻度”。

二十世纪末,大陆第三代诗人欧阳江河发表假词与反词的言论,可以看作是陌生化理论在诗语层面上的中国化表述。《当代诗的升华及其限度》提出:假词源于写作的自动化,假词不过是已知意义和未经言明状态之间的一种中介过渡。一个自动获得意义的词往往是假词。假词自身没有任何质量,甚至在被当作假词的时候似乎也不是真的。它们被滥用了,被预先规定的价值和意义,被公共理解,也许还被写作本身滥用了。因为词自身属于写作过程中的个人秘密,带有“符号的无法识读性”——欧阳江河坚持要为词的意义公设寻找不可通约、不可公度的反词,来“保留至关重要的孤独性和距离感”;“反词”变身为陌生化在汉语界面上的“代办”:

反词是体现特定文本作者用意的一个过程,这个过程将词的意义公设与词的不可识读性之间的紧张关系精心设计为一连串的语码替换,语义校正,以及话语场所的转折,由此唤起词的字面意思、衍生歧义、修辞用法等对比性要素的相互交涉,由于他们都只是作为对应语境的一部分起临时的、不带权威性的作用,所以彼此之间仅仅是保持接触 (这种接触有时达到迷宫般错综复杂的程度)而既不强求一致,也不对差异性要素中的任何一方给予特殊强调或加以掩饰。③欧阳江河:《当代诗的升华及其限度》,《站在虚构这边》,北京:生活·读书·新知三联书店,2001。

反词之说可以看作中国当代诗歌对于陌生化诗语的响应和学理上的发挥。反词是对可公约、可公度的熟词的突围,反词是诗语陌生化的一个鲜明表征。诗人的天职在于每时每刻必须反抗正词、熟词、陈词、便词,也就是每时每刻尝试与陌生化为伍。可是由于天然的局限,反词的成功几率又有多少呢?正如 《最后的挽歌》(舒婷)所唏嘘的,作为诗人,每天要经历肉体和词汇的死亡,经历生命的更新和语词的速朽:“像流通数次已陈旧的纸币/很多词还没捂热/就公开作废//字典凋败/有如深秋菩提树大道/一夜之间落叶无悔”。这是一种终生追逐却永远无法完成的宿命,也只能在一次次陈旧的消亡中,坚持西绪弗斯的“推石”,多少才可挽回一点诗语的光泽。诗人就这样在熟络与陌生的两极中游走:熟络——陌生——再熟络——再陌生……如此反复循环。并像瓦莱里(Paul Valery)宣称的:“我们作诗的目的就是注意使诗意从死灰里复燃,能使它虽然千百万次仍如初时一样。”①〔法〕瓦莱里:《诗》,杨匡汉、刘福春编:《西方现代诗论》,第 209 页,广州:花城出版社,1988。

二、反向:亲近化

正当整个现代诗学向陌生化与惊奇感脱帽致敬时,大概中国大陆只有一个青年学者、批评家苍耳,表现出形只影单的抗拒。二十世纪九十年代初期他就写成系列文章 《关于陌生化与亲近化的诗学笔记》,对陌生化提出强烈质疑,却未引起人们注意。二〇〇一年他出版《陌生化理论新探》,提出不少新见,有助于人们对陌生化的全面辩证。

苍耳肯定俄国形式主义把陌生化提升到了本体论的高度,成为区分文学与非文学的主要标尺;陌生化指认了复杂和难度,关注总体语言系统中的相关要素和功能,即对其内部各个要素的重新组合,达成布拉格学派主将穆卡洛夫斯基所主张的“突现说”效果。但陌生化理论本身是跛足的:高度变形的语言恰恰是对深入本体世界构成了一次障碍,一种抵消。它只是揭示了诗歌语言的一极,而忽略了潜在的另一极:亲近化。诗歌语言作为独立自足的另一宇宙,它的生成、运动和变幻的自律呈现出两极:陌生化与亲近化。从某个角度可以说,诗歌语言正是在这两极之间运动:拒斥与渗透,并置与交错,构成千百年来诗歌语言的复调音乐。两者之间存在着强大而隐秘的张力:相克又相生,拒斥又吸引。诗歌必须在这两个极点之间保持必要而均衡的张力,既变异又还原,既原构又超越。无论是从人类诗歌史本体运动的历程看,还是从作为个体的诗人的创作生涯看,陌生化与亲近化始终作为一种内驱力,独立自足地调节着、转换着诗歌的形式和语言。其间充满张力的运动呈现着广阔的中间地带和无限可能性。②苍耳:《关于陌生化与亲近化的诗学笔记》,http://www.poemlife.com/revshow-3731-944.htm,2001.11.20.

苍耳在比较了两者的相克相生 (陌生化是一种向上的浮力,亲近化是一种向下的重力,陌生化的偏离具有一种“高度”,亲近化的归本则据有一种“凹度”)之后,一方面继续揭发打击陌生化的“漏洞”:陌生化意味着偏离、疏离、超离、间离,意味着一种远离平衡态的非平衡,打破对称的不对称,扰乱常规的反常规。但由于一层层单极性的陌生化,从理论上说,必然会导致纯语言学意义上的操作,造成一种“以曲为贵、难以理解,使诗人变得笨嘴拙舌的诗歌语言”,诗的语言愈来愈复杂、光滑、精致,文化语义的积淀愈来愈厚密,而生命的气味则愈来愈稀薄。另一方面,则大力彰显亲近化的优势:亲近化是基于一种大巧若拙、大美若素和大气浑成的美学标准。它根源于亲近大地的生存态度和瞬间体验的直觉方式。亲近化意味着归本、归源、归朴、归真。亲近化的语言是平易的、简淡的和清浅的,是一种充满生命气息的有机生成的语言。亲近化则是以保有诗的语言的生存密码和天然生机为指归的,对不必要的变形进行抵制,同时对原始言语的琐碎和芜杂进行刈除,以简淡的形式映现生命本体的繁茂,以平易的语言折射生存世界的奥秘,以最低限度的不变形取得诗意效果。③苍耳:《关于陌生化与亲近化的诗学笔记》,http://www.poemlife.com/revshow-3731-944.htm,2001.11.20.

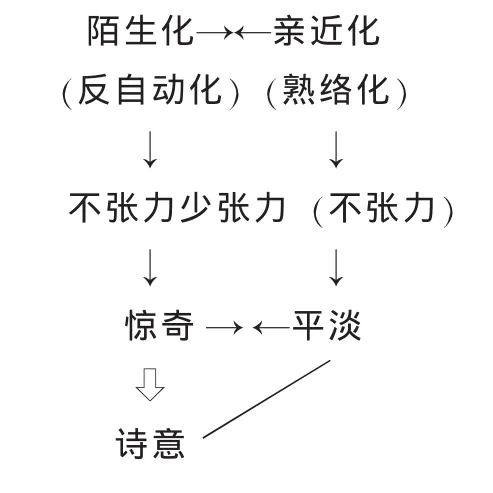

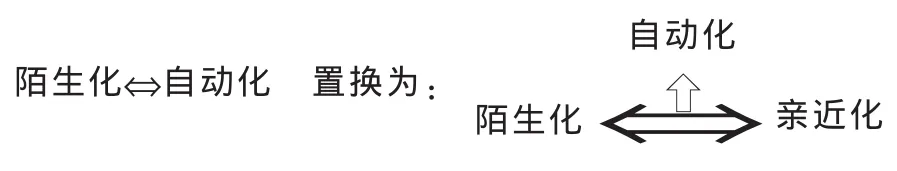

苍耳从美学标准、生命意识和感觉方式出发,全面质疑陌生化的局限,目的是希望用语言的“另一极”亲近化来加以丰富与修订,用亲近化“置换”出原本陌生化与自动化对立的两极,大力提升亲近化作用,从而构成某种三角鼎力关系,以便使亲近化成为与陌生化抗衡与互补的另一主力:

在笔者看来,将现代诗语言运动的两极、置换为三极或者四极都有相当的合理性,未尝不可。仅就语言层面上看,笔者以为还可以再探讨一个与亲近化密切相关的熟络化问题。

在语用学的一般理解中,熟络是指在熟悉、熟稔的语境中进行熟语、熟词运作,由于沟通联系的便利便捷,“烂熟”并非全是坏事。问题是如何在熟络化的语境操作中,利用惯常、俗套反衬出灵性、活脱。换句话说,大可不必借助人为的暴力修辞(语义偏离、语法扭曲等),而是直接启用生命感悟,来强化熟语、熟词、熟音、熟调中可利用的一面,即在“烂熟”的磨损中保留一点“不熟”。亦即聚焦当下的物境现场,瓦解陈腐的形而上学污渍,达到语言的亲在投射,语境澄明而不隔。①苍耳:《陌生化理论新探》,第222页,北京:中国戏剧出版社,2011。以民歌民谣民谚等成熟的民间资源来说,充分调度便可在千百次“烂熟”中彰显“熟透”了的魅力。

“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”是我们从南北朝唱到现在的民歌,之所以百唱不厌,就在于其新鲜的陌生体现在寥廓空茫中的 “风吹草低”四个字上。“七〇后”的女诗人唐果想继续制造 “风吹草低”那样的效果,就抓住了那个“见”字大做文章,防备亲近化落入自动化沼泽:

“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”/我反复地这么唱,这么唱//羊毛织成毛衣,穿在我身上。那些羊,那些羊它们还能现出来吗?/羊毛织成毛巾被,盖在我身上。那些羊,那些羊它们还能现出来吗?/羊毛织成挺括的西裤,穿在我身上。那些羊,那些羊它们还能现出来吗?/羊毛粘在我的毛呢西裤上,掸不掉,擦不去。那些羊,那些羊它们还能现出来吗?/那些贡献粉色毛的母羊和贡献黑毛的公羊们。那些羊,那些羊它们还能现出来吗?

过去,可爱的羊们在自然界的苍茫时空中,影影绰绰,有一种神秘感,现在,它已经固化在人们肢体上,还能现身吗?在以前的“见”与当下的“现”的同质比对中,全诗单线进展虽略显单薄,但女诗人至少能从常熟的语路中,走出几步相对陌生的舞姿。

看来,在某些语境下的熟络语言,处理得好,一点也不会比陌生化语言差。为何熟络得体的诗语也有能力防范自动化,止于流俗、浅俗、陋俗?原因很简单,因为它源于最广泛普适的生命经验与自然体验,只要“匹配”恰切的传达媒介,体验所唤起的元初冲动,将大大盖过“不起眼”的烂熟的语词,进而促使平常语焕发出原真质朴之光。在这个意义上,笔者以为熟络化相当于亲近化、平常化、平淡化。君不见多少“床前明月光”这样的平常语,因其广阔的触动渠道而流传不已,这不正是亲近化、熟络化的可立锥之地吗?

不过,笔者依然主张陌生化效应还应继续占据诗语的主导地位,它不仅具备成熟的理论根据,且在陌生化具体展示过程中,张力显示了无可比拟的威力。对比之下,诗歌的亲近化或熟络化过程,张力毕竟是有限度的、较为薄弱的。这主要是因为语言愈亲近、熟络,愈有可能流于庸常而失去冲击力。特别是处于日常“口水”边沿,张力趋于零度,能量趋于静止,以致在新鲜诗语尚未诞生时,亲近化或熟络化很容易将陌生细胞窒息于胎中,成为无形杀手。同时还会纵容诗语的非意象化倾向——非意象化容易朝向诗意的“递减”,而陌生化往往是意象的强化过程,对诗意起着“递增”作用。在权衡两者利弊轻重,确立主次有别,防范自动化而大开陌生化之门的同时,也无需狭隘地把亲近化、熟络化堵死。因为在貌似平淡的常态中,依然存在着绝处逢生、化腐朽为神奇的种种可能。

三、少张力或不张力

陌生化导致张力升值,而亲近化、熟络化有削减张力之嫌。公平地说,保持诗歌和诗歌语言的张力,是大部分诗人的愿望,但根据福柯们的理论和见解,现在世界已无中心、无本质可言,在这样一个充满碎片的后现代语境中,有没有必要再坚持张力的轴心论呢?世界上不是还出现许多反张力、无张力的现象吗?(如医学上无张力修补术、制造业反张力牵引结构,等等)。

“类比”到诗学上,诗歌与诗歌语言究竟存在不存在反张力、无张力问题呢?回答是肯定的,只不过从来没有研讨过。回溯一直以来层出不穷的诗歌语言冲突,所谓的 “前文化思维”、“无语义语言”、“消灭形容”(蓝马)、“拒绝隐喻”、“隐喻后撤”(于坚)、“反饰主义”(丁友星)、“废话写作”(杨黎)、“不变形”(阿吾)、“物主义”(苏非舒),纵使没有高举反张力无张力大纛,但实际写作中已留下一长串“去张力化”的足迹。

这些去张力说,反复倡导:一、清除二元思维架构,清除张力赖以存活的哲学与逻辑基础;解除诗语在多重关系中的紧张关系,让诗语如同走出警报长鸣的防空洞,松弛为最直接的平面化语象。二、远离诗意、远离诗的元素、远离人为化的修辞;只有保持原物态,写得越不像诗的,才有可能最接近诗。

近年大规模兴起的口语化诗歌,加剧了无张力、非张力的流窜。主张无张力非张力的一个突出“窝点”是几年前挂牌的《物主义》,始作俑者苏非舒在发刊词《由物及物或诗的终结》中写道:语言自发生开始,便是与物交往最有效的工具。然而,日常语言由于其本身的多义性、歧义性,以及数千年来被人不断地乱用、误用,产生了许多假话、大话、空话,这些话阻碍了与物的有效交往。因此,在与物的有效交往中,语言必须是工具的。并且必须是顺手的,顺手到人们必须无视它的存在。顺手的语言必须遵循以下原则:直接、简单、具体、准确。①苏非舒:《物主义》创刊号(民刊)2004年7月。这是基于“让存在之物自己显出,自己说话,如同用眼睛写诗,用耳朵作曲”。②苏非 舒:《物 主义》创刊 号(民刊 )2004年7月。在稍后《物体十戒》里苏非舒还提出:不可形容。去掉形容词,因为它限制人们直接去感受物体。不可想象。物体本身的多样性是物体原本的样子,而不应该是想象的结果。③徐淳刚:《物学院宣言》, http: //blog.sina.com.cn/s/blog_579204270100hndq.html2010.3.7。仅从语言层面上看,“物思维”的“顺手语言”,即是自身显现:直接、简单、具体、准确。毫无疑问,语言返回到最早的出生状态,它试图斩断与张力的脐带关系:

时令指的是二十四节气/是人们根据月初月中的日月运行位置/天气及动植物生长等自然现象之间的关系把一年平分为二十四等份/并且给每等份取一个专有名称/这就是二十四节气/它起着农时历的作用/随着每一节气到来发布服务信息/立春:是二十四个节气的头一个节气表示开始进入春天/过了立春万物复苏一年四季从此开始/雨水:这时春风遍吹冰雪溶化空气湿润雨水增多/惊蛰:这个节气表示立春以后天气转暖春雷开始震响/蛰伏在泥土里的各种冬眠动物将苏醒过来开始活动……

——《农事诗:时令》

《节气指南》?《农业手册》?《百科农典》?把它放在科技书柜上一点也不唐突。科学逻辑的实用语言,类似于上古先民机械的结绳语言,张力基本没有了。这是诗吗?苏非舒早就宣称“诗是这个世界上没有的东西,因此,诗不是物,诗是物的不可能。所以,也不可能有诗的问题。”④苏非舒:《物体十戒》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_4684a 3670100gxav.htm。 2006.10.11。苏非舒们再一次返回反诗与非诗的轨道,研制起反张力无张力的装置。这样“恐怖”的诗歌组织,轰毁着整个诗歌的审美秩序,导致诗意持续下滑。

诗人作为旁观的镜子,不带偏颇地映照万物,杜绝任何主观意念,零度地、袖手旁观地间离一切,人、事、物彼此仿佛毫无干系,各呈其是地作为自在的显现体,在这里,人、事、物失去一切对抗、矛盾、冲撞、激荡,就毫无张力可言了。辩护者会说,各行其是的展露,或许反而会显出某种莫可名状的张力。对此我们的回应是:总体上,多数无张力的诗语是不可成立的,但仍有少量——一种表面貌似无张力的张力,或极为稀薄的张力(少张力),倒是可以考虑收编为隐匿性张力之一种。乐见其成地说,它可能是一种暂不为我们所熟悉的诗性智慧?或者属于未来的一种诗歌形态?相信在经历多种试验后,人们可以逐步取得反思性共识:根本无张力的诗语肯定行之不远;少张力的诗语一般还可以被接受;隐匿性的张力常常被忽略,需要特别加以甑别。

网上经常可以读到大量像 《失恋的光膀子阿波》这样的诗作,它们用简单的张力或少张力来支撑一首诗的底线:

一滴汗/从脑门顶下来/流过眼角/和一滴泪水汇合/流过鼻子/流过左边的嘴唇/流过下巴尖子/流过白白的乳沟/一直流到/叫作青龙的地方/不见了

汗滴、泪水、流过、青龙,几种普通到不能再普通的语象,带一点想象变形就完成任务,虽然单个独立句子构不成诗意,但偏偏在最后 “消失”的刹那间,指出一方“伊人”的存在,就把潜藏的失恋和盘托出,怅然若失而言近旨远。由此看来,只要不放弃简单的张力或较少张力,诗意还是能够守住最后的底线。对于那些不顾时间地点,放肆“裸泳”的语词,我们要大喝一声:快穿上张力的救生衣。

虽然在陌生化的“半路上”杀出个亲近化,携带着不张力少张力的装置,从逆方向发出挑战,大有把惊奇效应扳回“平淡”的位置,其实平淡也并不是坏事,平淡是丰腴与绚丽的反面,但不是平得没有劲,淡得没有味的那种。它虽远离富丽、丰赡,远离奇崛、雕琢,却在自然、单纯、清轻、拙易中保留一种“寄味于澹泊”的本在美、内蕴美。

估计诗语接收上的惊奇与平淡之间的 “拉锯战”,还会像钟摆那样来回摆荡,它所形成的审美张力让人受用不尽。但笔者相信,重力会倾斜于陌生化张力这边,它更多维系着惊奇的诗意。