死亡时间推断研究进展

黎增强,左卫东,张 付,李冬日,王慧君

(1.广州市公安局荔湾区分局,广东 广州 510140;2.中山市公安局阜沙分局,广东 中山 528434;3.南方医科大学法医学系,广东 广州 510515)

死亡时间推断研究进展

黎增强1,左卫东2,张 付3,李冬日3,王慧君3

(1.广州市公安局荔湾区分局,广东 广州 510140;2.中山市公安局阜沙分局,广东 中山 528434;3.南方医科大学法医学系,广东 广州 510515)

死亡时间(postmortem interval,PMI)推断始终是法医实践工作的重点和难点。本文从传统死亡时间推断方法、机体死后核酸和组织降解、玻璃体液成分变化、组织生化等方面,对2002年以后各种死亡时间推断方法的优缺点进行介绍和比较,以期对法医学死亡时间推断研究提供新的思路。

法医病理学;死亡时间;综述[文献类型]

死亡时间在法医学中又称死后间隔时间。死亡时间的准确有效推断,是法医学实践工作中最核心的任务之一。传统方法主要根据尸体现象、组织超生反应、胃内容物消化程度、昆虫生长规律等对死亡时间进行推断。随着基础医学研究的不断深入和检验技术的进步,一些全新的死亡时间推断方法逐渐被引入法医学领域,如遗传物质含量变化、玻璃体液成分分析、组织生物化学变化、腐败降解规律等,对传统方法起到了有效的辅助和补充作用。本文对2002年后死亡时间推断方法的研究和发展进行综述。

1 传统死亡时间推断方法

1.1 尸温

尸温作为经典的死亡时间推断方法已有上百年历史,操作简便快捷、成本低廉、结果相对可靠,至今仍然在法医实践工作中发挥着不可替代的作用。但是,尸温变化受季节变化、环境温度、尸体衣着、肥胖程度等诸多因素影响,并且在不同地区、不同纬度间存在一定差异,因此仍有相关研究不断对其进行归纳和完善。

直肠是经典的尸温测量部位,Honjyo等[1]通过对肛温和其他5个部位的尸温进行对比,发现差异无统计学意义,从理论上证实了操作简便的直肠尸温是实践工作的首选。另有学者认为颅内脑组织温度下降的规律性较好,可通过测量颅腔和鼓室温度变化进行溺死等情况的死亡时间推断[2]。同时,尸温测量方法也得到了更新,红外线法应用于测量尸体鼓室温度,可避免温度计测量鼓室温度时造成耳膜损伤和出血等弊端[3]。

1.2 超生反应

超生反应是指个体死亡后的一定时期内,组织器官对物理和化学刺激做出功能以及形态上的反应。死后骨骼肌的兴奋性不断下降,根据骨骼肌对机械刺激和电刺激的兴奋性推断死亡时间一直是研究的热点。Elmas等[4]根据死因将大鼠分为窒息、急性失血、慢性失血3组,通过比较腓肠肌电刺激兴奋性,发现起始潜伏期这一指标在3组间差异无统计学意义,据此认为该指标可作为推断死亡时间的依据。

1.3 尸僵

常温下尸僵规律已经有了比较系统的研究和总结,而低温条件下的尸僵情况仍处于探索阶段。Varetto等[5]在4℃条件下对146例人尸体膝关节的尸僵进行了详细观察,发现10 d内全部尸体的尸僵处于高峰状态,11~17d开始由完全尸僵转为部分尸僵,17d后逐渐缓解并消失。该研究为高寒地区或低温冷冻尸体的死亡时间推断提出了一个新的方法。

1.4 尸斑

死后由于血液淤滞,血液在重力作用下向低处体表分布而产生尸斑,影响尸斑色泽的主要因素为血红蛋白和黑色素。有研究[6]通过分光光度计对尸斑的色度、色泽等指标进行定量分析,结果表明死后72h内尸斑变化与死亡时间具有较好相关性,这种对死后早期尸体现象进行量化分析的方法为死亡时间推断提供了新的思路。

2 核酸成分降解推断死亡时间

随着法医实践工作对死亡时间推断精确性的要求不断提高,仅仅靠传统的大体和组织学方法已经无法满足需要,因此越来越多的法医学者开始采用分子生物学方法推断死亡时间。死后在自溶作用影响下组织细胞内DNA和RNA成分逐渐发生分解,大量研究表明机体的同种细胞内遗传物质含量相对恒定,因此核酸成分降解过程随死亡时间延长表现出一定的相关性,可用于死亡时间推断。

2.1 死后DNA含量变化

DNA主要分布于细胞核内染色体,机体死亡后细胞核发生核固缩、核碎裂、核溶解,DNA逐渐被分解为单链和小片段,含量逐渐减少消失。目前检测组织细胞DNA含量的技术主要有DNA组织化学测定技术、计算机图像分析技术(image analysis technology,IAT)、流式细胞术(flow cytometry,FCM)等。由于各种组织器官所处环境不同,细胞内DNA稳定性和降解规律不尽相同,因此找到降解缓慢、与死亡时间相关性好的组织DNA和精确便捷的检测技术成为了法医学者的研究重点。

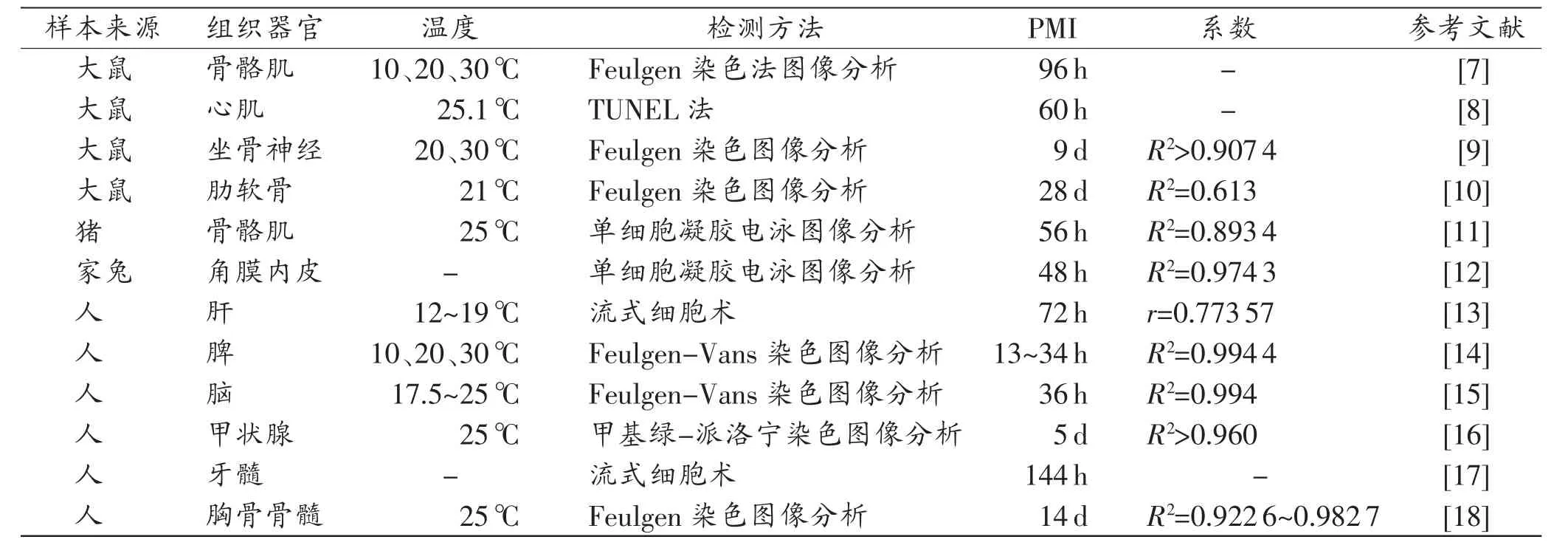

肌肉组织自溶相对缓慢、取材方便,肝细胞内DNA含量丰富,而脾主要成分为二倍体淋巴细胞,胞核DNA降解缓慢,均适合于死亡时间推断。相关研究[7-16]表明,组织细胞内DNA相关性较好但稳定性不高,3~4d内基本完全降解。但有学者[17-18]发现牙髓和骨髓在外周致密组织的保护下,内部的DNA降解缓慢,可用于研究腐败尸体和较长死亡时间的推断,但目前相关研究主要采用离体组织,其实际应用价值仍需进一步证实。相关研究见表1。

表1 动物和人部分组织器官细胞核DNA降解与死亡时间相关性

2.2 死后RNA含量变化

传统观点认为RNA在死后易于分解,因此不适合用于死亡时间推断及腐败尸体的研究。但目前有学者认为,某些类型的RNA在特定条件下(如低温)仍可在死后较长时间内保持稳定。Bauer等[19]采用荧光毛细管RT-PCR技术在4℃下对离体人血液和人尸体脑组织中mRNA成分进行定量分析,实验表明人体血液样本中mRNA含量于3d内平稳下降(r=0.843),而脑组织mRNA降解可延至死后6 d(r=0.791)。此外,大量动物实验证实肺、脑、脾、骨骼肌、肾、视网膜等mRNA含量随死亡时间延长而规律性降解,最长可推断死后14d内的死亡时间。

研究表明可以通过测定某些管家基因mRNA含量的时序性降解规律推断死亡时间,其中甘油醛-3-磷酸脱氢酶(glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase,GAPDH)mRNA在大鼠死后脑组织中多位点降解与死亡时间具有较好相关性,6个位点在20℃条件下死后12d内呈规律性降解(R2=0.956~0.980)[20]。

2.3 优势和局限性

由于DNA具有较好的稳定性和精确的定量方法(如FCM),因此普遍认为较适合用于死亡时间推断,相关研究也更加全面、深入,并涉及多种人体组织和器官。而RNA因稳定性差、组织差异性大,相关研究仍处于初步探索阶段。但脑组织中RNA显示出较好的稳定性,可能成为今后研究的重点。

核酸在死后受酶解作用而逐渐分解,影响此过程的因素很多,如温度、湿度、环境情况等,因此通过核酸分解推断死亡时间需对各种因素进行综合分析。

3 组织腐败降解推断死亡时间

蛋白质约占人体质量的20%,是形成人体细胞、组织和器官的基础。死后在多种蛋白水解酶和腐败菌的作用下,机体蛋白质成分逐渐分解成为氨基酸和小分子含氮物质。通过免疫印迹、免疫组化法结合图像分析技术对死后蛋白质含量进行半定量测定,可拟合出蛋白质与死亡时间关系曲线,对死亡时间进行有效推断。目前相关研究涉及多种组织器官,获得了大量死后蛋白质降解规律(表2)。

表2 动物和人部分组织器官蛋白质降解与死亡时间相关性

蛋白质降解规律与核酸相似,曲线呈直线型或抛物线形变化。某些蛋白成分性质稳定,降解过程相对缓慢平稳,与死亡时间相关性好,如肝肌动蛋白、微管蛋白和甲状腺球蛋白等。但是蛋白质的降解过程同样受到环境温度和腐败菌等条件影响,其实际应用价值仍有待进一步深入研究。

4 玻璃体液成分变化

玻璃体液在法医学的应用已有几十年历史,死亡时间推断是其中最主要的作用之一。玻璃体液中99%为水分,含有20多种微量的离子成分和部分血清小分子物质。传统方法主要通过生化分析仪对死后玻璃体液中各种微量成分进行定量分析,研究浓度变化与死亡时间之间的相关性。

4.1 离子成分

以往研究证实,离子成分中[K+]浓度与死亡时间的相关性最好。有学者对家兔玻璃体液中21种离子进行了对比研究,发现13种离子与死亡时间具有相关性,其中[K+]的相关性最好(R2=0.9827)[27]。人体玻璃体液表现出类似规律,其中11种离子随死亡时间呈规律性变化,[K+]在死后72h内与死亡时间相关性最佳[28-29]。

4.2 酶、核酸和蛋白质成分

玻璃体液中某些酶的浓度死后表现出规律性降低,如羟丁酸脱氢酶、胆碱酯酶、乳酸脱氢酶,相关系数约为0.985[30]。玻璃体液中存在少量细胞成分,因此胞核溶解产生的核酸降解产物,如次黄嘌呤[Hx]等,在死后持续升高[31]。与组织蛋白降解类似,死后玻璃体液中蛋白成分不断分解,某些小分子代谢产物如天冬氨酸、谷氨酸和牛磺酸等随死亡时间延长而持续升高,具有较好的相关性[32]。

4.3 统计方法的改进

Muñoz等[33-34]对传统的[K+]及[Hx]与死亡时间回归方程进行了全新的统计拟合,将死亡时间作为自变量,并将[K+]和[Hx]作为因变量,经回归分析发现新的方程表现出了更好的相关性。但此种统计方法的适用范围和实际应用价值仍需进一步的研究。

5 组织生化

机体死亡后组织中的各种化学物质功能停止、生物活性消失、浓度逐渐降低,通过生化物质含量变化进行死亡时间推断是法医病理学的重要研究方向。

质子磁共振波谱(1H-MRS)技术可利用磁共振和化学位移作用对一系列原子和化合物进行分析和测定,是一种不破坏组织的无创检查。Banaschak等[35]采用1H-MRS技术对死后猪的大脑代谢分解产物进行研究,结果显示3周内颅内某些成分含量持续降低至消失,如N-乙酰天门冬氨酸(N-acetylaspartate,NAA)、肌酸(creatine,Cr)、乳酸盐;而某些成分含量持续增加,如血管紧张素转换酶(angiotensin converting enzyme,ACE)。对家兔死后脑组织的研究发现,24h内脑组织中NAA和Cr峰下面积随死亡时间延长而减少,NAA与Cr含量比值、胆固醇与Cr含量比值随死亡时间的延长而降低[36]。但该方法仍处于探索阶段,受温度、湿度、腐败菌等条件影响,并且颅内出现的腐败气泡会影响仪器检测结果。

肝、脾、肾等组织负责多种激素成分的代谢任务。研究发现大鼠肝、脾中内皮素、血栓素、皮质醇含量[37]以及肾上腺素含量在死后规律性降低。

肌肉组织是能量代谢的重要器官,死后ATP和糖原等能量物质的降解程度可用于推断死亡时间。动物实验[38]证实大鼠死后24 h内心肌、骨骼肌中ATP含量及腓肠肌的糖原含量规律性减少。同时,骨骼肌pH值规律性下降[39]。

体液生化成分的变化规律也是研究死亡时间的方法之一。血液中含有大量离子和小分子物质,有研究发现死后氯化物、钾、钠与死亡时间之间存在较好的双对数关系[40]。脑脊液成分复杂,死后人体脑脊液中14种蛋白成分呈规律性升高[41]。此外,有研究[42]证实尿液中的血管性假血友病因子(von Willebrand factor,vWF)含量随死亡时间延长而规律性升高,并且与死亡原因无相关性。

6 其他方法

死亡时间推断需要对尸体死后状态进行多方面的分析和研究,一些死后的特殊变化以及某些生理指标可以起到有效的辅助作用。越来越多的研究表明,死后的电阻抗[43-44]、腐败气体压力[45]、腐败微生物ATP含量[46]、组织生物力学[47]和眼内压[48]等指标可为死亡时间推断提供有力的支持。

7 展 望

本文总结了2002年以来死亡时间推断相关研究,死亡时间推断法的多样性从另一方面也说明了这一问题的复杂性和判断的困难程度。首先,机体死后受多种因素影响,如温度、环境、气候、尸体状况、衣着、腐败细菌和昆虫等。这就要求在未来研究死亡时间的过程中不能仅局限于某种指标的变化,而应该同时导入多种参数进行综合分析,尤其有必要将温度等环境因素纳入统计方程之中。其次,应明确死亡原因,排除不同死因对死亡时间推断方式产生的影响。

法医学是一门实践性的学科,任何一种新的推断方法不能仅仅停留在实验室和统计学的数据之中,必须符合法医学实践工作的要求。相信随着法医工作者的不断努力和研究工作的深入开展,死亡时间推断研究将会取得进一步的突破。

[1] Honjyo K,Yonemitsu K,Tsunenari S.Estimation of early postmortem intervals by a multiple regression analysis using rectal temperature and non-temperature based postmortem changes[J].J Clin Forensic Med,2005,12(5):249-253.

[2] Baccino E,Cattaneo C,Jouineau C,et al.Cooling rates of the ear and brain in pig heads submerged in water:implications for postmortem interval estimation of cadavers found in still water[J].Am J Forensic Med Pathol,2007,28(1):80-85.

[3] 张惠芹,孙开展,赵翠玲,等.红外技术测量耳温推断死亡时间的研究[J].中国人民公安大学学报(自然科学版),2008,(2):48-54.

[4] Elmas I,Baslo MB,Ertas M,et al.Compound muscle action potential analysis in different death models: significance forthe estimation ofearly postmortem interval[J].Forensic Sci Int,2002,127(1-2):75-81.

[5] Varetto L,Curto O.Long persistence of rigor mortis at constant low temperature[J].Forensic Sci Int,2005,147(1):31-34.

[6] Usumoto Y,Hikiji W,Sameshima N,et al.Estimation of postmortem interval based on the spectrophotometric analysis of postmortem lividity[J].Leg Med(Tokyo),2010,12(1):19-22.

[7] 王慧君,郑清平,饶广勋,等.大鼠骨骼肌细胞DNA含量变化与死亡时间关系的研究[J].中国法医学杂志,2002,17(1):10-13.

[8] Johnson LA,Ferris JA.Analysis of postmortem DNA degradation by single-cell gel electrophoresis[J].Forensic Sci Int,2002,126(1):43-47.

[9] 高翠莲,陈玉川,肖俊辉,等.TUNEL法检测大鼠死后心肌细胞核DNA断裂与死亡时间关系研究[J].中国法医学杂,2007,22(5):299-301.

[10]张伯旸,侯小燕,王希钢,等.人体死后肝细胞DNA含量与死亡时间关系的研究[J].中国法医学杂志,2009,24(4):220-223.

[11]李姗姗,刘泉,刘良.不同温度下人脾细胞DNA降解推断早期死亡时间[J].中国医疗前沿,2009,23(4):11,34.

[12]郑吉龙,张晓东,安志远,等.兔死后角膜内皮细胞核DNA降解随死亡时间变化规律[J].中国法医学杂志,2010,25(4):220-222.

[13]Boy SC,Bernitz H,Van Heerden WF.Flow cytometric evaluation of postmortem pulp DNA degradation[J]. Am J Forensic Med Pathol,2003,24(2):123-127.

[14]罗光华,陈玉川,成建定,等.尸体胸骨骨髓细胞核DNA含量变化及其与死后经过时间的关系[J].中国法医学杂志,2006,21(2):71-73.

[15]舒细记,王树法,李艳,等.死后5~36h人脑细胞DNA降解含量的图像分析[J].第三军医大学学报,2005,27(8):796-798.

[16]赵一鸣,吕晓革,路健,等.大鼠死后不同时间坐骨神经雪旺氏细胞核DNA的变化[J].中国法医学杂志,2006,21(4):218-220.

[17]任广睦,荆彩亮,刘季,等.甲状腺滤泡上皮细胞DNA含量与死亡时间的相关性[J].法医学杂志,2007,23(2):92-93,96.

[18]邢浩伟,陈玉川,成建定,等.大鼠死后肋软骨细胞核DNA含量随死亡时间的变化[J].中国法医学杂志,2009,24(6):365-367.

[19]Bauer M,Gramlich I,Polzin S,et al.Quantification of mRNA degradation as possible indicator of postmortem interval-a pilot study[J].Leg Med(Tokyo),2003,5(4):220-227.

[20]任广睦,王英元,刘季.大鼠死后脑组织GAPDH mRNA多位点降解与晚期死亡时间的关系研究[J].四川大学学报(医学版),2009,40(5):848-852.

[21]Poloz YO,O’Day DH.Determining time of death:temperature-dependent postmortem changes in calcineurin A,MARCKS,CaMKII,and protein phosphatase 2A in mouse[J].Int J Legal Med,2009,123(4):305-314.

[22]吕江明,余家树,陈民敬,等.大鼠死后心肌骨骼肌细胞肌动蛋白变化及与死亡时间的关系[J].中国法医学杂志,2004,19(4):213-216.

[23]肖俊辉,陈玉川.蛋白质降解与死亡时间推断的初步研究[J].法医学杂志,2005,21(2):110-112.

[24]陈虎,朱少华,方东,等.角膜AQP1含量变化与死亡时间关系的法医学研究[J].刑事技术,2007,(2):15-17.

[25]卞杰,沈忆文,赵子琴.肌红蛋白降解与人体死亡时间的相关性[J].法医学杂志,2007,23(2):90-91.

[26]刘力,成俊英,王繁泷,等.尸体甲状腺球蛋白降解及其与死亡时间的关系[J].中国法医学杂志,2005,20(5):265-267.

[27]龚志强,曾宪斌,孙跃刚,等.家兔眼玻璃体液21种元素含量与PMI关系的研究[J].法医学杂志,2002,18(2):67-69.

[28]陶涛,胥劲,罗通行,等.人体死后不同时间玻璃体液化学成分的变化趋势[J].四川大学学报(医学版),2006,37(6):898-900,927.

[29]Zhou B,Zhang L,Zhang G,et al.The determination of potassium concentration in vitreous humor by low pressure ion chromatography and its application in the estimation of postmortem interval[J].J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci,2007,852(1-2):278-281.

[30]龙仁,王伟平,刘承泉,等.家兔死后玻璃体液HBDH、CHE、LDH活性与PMI关系的研究[J].美国中华临床医学杂志,2004,6(3):231-232.

[31]Passos ML,Santos AM,Pereira AI,et al.Estimation of postmortem interval by hypoxanthine and potassium evaluation in vitreous humor with a sequential injection system[J].Talanta,2009,79(4):1094-1099.

[32]Girela E,Villanueva E,Irigoyen P,et al.Free amino acid concentrations in vitreous humor and cerebrospinal fluid in relation to the cause of death and postmortem interval[J].J Forensic Sci,2008,53(3):730-733.

[33]Muñoz Barús JI,Suárez-Peñaranda J,Otero XL,et al.Improved estimation of postmortem interval based on differential behaviour of vitreous potassium and hypoxantine in death by hanging[J].Forensic Sci Int,2002,125(1):67-74.

[34]Madea B,Rödig A.Time of death dependent criteria in vitreous humor:accuracy of estimating the time since death[J].Forensic Sci Int,2006,164(2-3):87-92.

[35]Banaschak S,Rzanny R,Reichenbach JR,et al.Estimation of postmortem metabolic changes in porcine brain tissue using1H-MR spectroscopy--preliminary results[J].Int J Legal Med,2005,119(2):77-79.

[36]杨天潼,李振伟,刘良,等.多体素1H-MRS推断不同温度下死亡时间的研究[J].中国法医学杂志,2008,23(6):379-382.

[37]俞发荣,连秀珍,冯书涛.尸体脏器中激素含量与死亡时间的关系[J].刑事技术,2007,(4):13-15.

[38]李斌,陶涛,李倩楠,等.大鼠死后腓肠肌内糖原含量变化与死亡时间的关系[J].法医学杂志,2007,23(3):167-169.

[39]党永辉,王振原,张联合,等.测量大鼠死后骨骼肌pH值推断早期死亡时间实验研究[J].中国法医学杂志,2005,20(4):202-205.

[40]Singh D,Prashad R,Parkash C,et al.Double logarithmic,linear relationship between plasma chloride concentration and time since death in humansin Chandigarh Zone of North-West India[J].Leg Med(Tokyo),2003,5(1):49-54.

[41]Finehout EJ,Franck Z,Relkin N,et al.Proteomic analysis of cerebrospinal fluid changes related to postmortem interval[J].Clin Chem,2006,52(10):1906-1913.

[42]Kasuda S,Kudo R,Morimura Y,et al.von Willebrand factor in cadaveric urine for forensic investigation[J].Leg Med(Tokyo),2009,11(5):245-247.

[43]Querido D.Preliminary study of the effect of acute antemortem haemorrhage on postmortem abdominal impedance in rats[J].Forensic Sci Int,2002,127(3):218-224.

[44]赵小红,张益鹄,杨玉星.大鼠死后肌肉组织电阻抗幅值和相位角变化推断死后间隔时间的研究[J].中国法医学杂志,2008,23(6):386-390.

[45]李宗会,秦光明,赵以诚,等.春季尸体腹腔腐败气压在法医学死亡时间推断中的应用研究[J].法医学杂志,2003,19(2):72-75.

[46]刘茜,翁义星,杨帆,等.大鼠肌肉中微生物ATP含量及其在死亡时间推断中的应用[J].法医学杂志,2009,25(2):81-84.

[47]张付,周睿卿,陈晓刚,等.大鼠死后胸主动脉生物力学特征变化规律的研究[J].生物医学工程学杂志,2008,25(4):849-851.

[48]Balci Y,Basmak H,Kocaturk BK,et al.The importance of measuring intraocular pressure using a tonometer in order to estimate the postmortem interval[J]. Am J Forensic Med Pathol,2010,31(2):151-155.

2011-02-21)

(本文编辑:张建华)

Latest Progress in Postmortem Interval Estimation

LI Zeng-qiang1,ZUO Wei-dong2,ZHANG Fu3,LI Dong-ri3,WANG Hui-jun3

(1.Liwan Branch of Guangzhou Public Security Bureau,Guangzhou 510140,China;2.Fusha Branch of Zhongshan Public Security Bureau,Zhongshan 528434,China;3.Department of Forensic Medicine,Southern Medical University,Guangzhou 510515,China)

Accurate estimation of the postmortem interval(PMI)has been one of the most important and complicated issues in the forensic practice.In order to provide novel perspectives for the future research concerning PMI,the advantages and disadvantages of related traditional methods,postmortem degradation of nucleic acid and tissue,the componential change of vitreous humor and histological biochemistry since 2002 have been introduced and compared in this review.

forensic pathology;postmortem interval;review[publication type]

DF795.1

A

10.3969/j.issn.1004-5619.2012.04.012

1004-5619(2012)04-0287-06

黎增强(1976—),男,福建长汀人,副主任法医师,主要从事法医病理学工作;E-mail:lzqwlzqw@tom.com

王慧君,女,教授,博士研究生导师,主要从事法医病理学、法医毒理学研究;E-mail:hjwang@fimmu.com