中学生学校道德氛围感知与欺负行为的关系研究

梁晓燕 薛小婷 高 虎 梁栋青

攻击行为近年来受到广大学者的重视,尤其是学校攻击 行为。Dan Olweus对瑞士和挪威中小学校中的攻击行为进行了系统研究,指出欺负行为是学校情景中攻击行为的主要形式。Peter Smith指出欺负是力量相对较强的一方在未受激惹的情况下对较弱小一方重复进行的攻击[1]。

Kohlberg在1970年间提出了基于“正义社群”理念(Just Community)的群体道德氛围理论:学校道德氛围是指调控学校里社会关系的规范、价值观和意义系统以及这些规范、价值观和意义系统被学生所共享的程度[2]。李伟强根据道德的3种价值取向将学校道德氛围定义为:调控学校及班级里社会关系、影响青少年学生道德发展的规范和价值观系统,这里的规范与价值观系统主要由公正价值观、关爱价值观和宽恕价值观所主导[3]。本研究将采用这一定义来界定学校道德氛围。

Brugman在“学校道德氛围感知与青少年违规行为一项干预研究”中指出,学生对学校道德氛围、道德自我复杂性和道德判断的感知有助于预测他们的违规行为[4]。因此,本研究旨在探讨中学生对学校道德氛围的感知与欺负行为之间的关系,试图为学校欺负行为的干预提供一定的指导。

1 对象与方法

1.1 对象 山西省某中型城市2所学校初一至初三的310名学生。

1.2 工具 采用儿童欺负行为问卷(中学版)和学校道德氛围感知问卷。

1.2.1 儿童欺负行为问卷(中学版) 该问卷由陈世平翻译并修订,含20个项目,包含4个维度。维度 I有关朋友,含2个项目;维度Ⅱ有关被欺负,含6个项目;维度 III有关欺负,含6个项目;维度Ⅳ有关对欺负的态度,含6个项目。该问卷具有较好的信度和效度[5]。

1.2.2 学校道德氛围感知问卷 该问卷是李伟强所编,由40个项目组成,其中有4道测谎题,即项目10、20、30和40。剩下36个项目包括3个维度,分别为公正、关爱和宽恕,每个维度由12个项目组成。问卷采用7点计分,其中有一半题项是正向计分,一半题项是反向计分。该问卷具有较好的信效度,3个维度及总问卷的内在一致性系数分别为0.69、0.744、0.684和0.879。整个问卷的重测信度为0.816,分半信度为0.90。问卷验证性因素分析显示,数据拟合较好,各项指标达到了统计学要求[6]。

1.3 研究方法 采取随机抽样调查的方法,调查者分别在2所中学随机选取310个被试并发放问卷。发放问卷310份,收回有效问卷298份,有效率为96%。

1.4 统计方法 对所研究和收集的数据资料进行检查和校对后,采用SPSS 17.0软件包进行统计分析和处理。

2 结 果

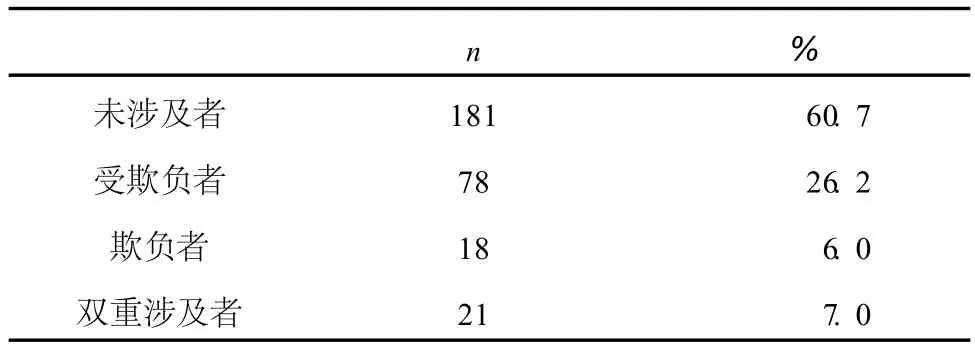

2.1 中学生欺负身份现状 依据《中学生欺负行为问卷》的分量表Ⅱ中第3题与分量表Ⅲ中第15题的回答情况,将被试划分为4种类型:即未涉及者—既没有被人欺负也没有参与欺负别人,受欺负者—被人欺负而没有参与欺负别人,欺负者—未被欺负而参与了欺负别人,双重涉及者—既被欺负也参与欺负别人。

由表1可知,60%左右的中学生未参与欺负行为,而其余40%左右的学生都卷入到了欺负行为当中,受到别人欺负的人占到了26.2%,由此可见,目前中学生中欺负行为还是比较普遍存在的一种现象,受欺负者所占比例较大。

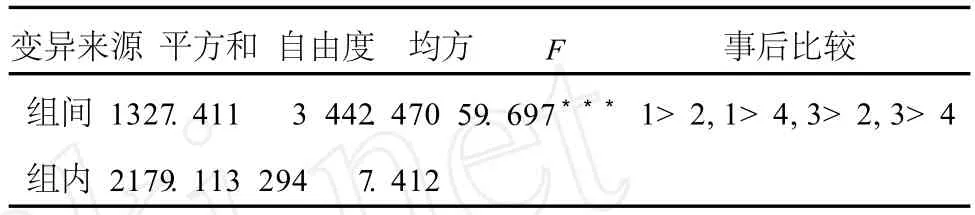

2.2 不同欺负身份对待欺负问题态度的差异见表2。

表1 中学生欺负身份现状

表2 不同欺负身份者对欺负态度的方差分析

不同欺负身份对待欺负问题态度的得分为:①受欺负者(18.40±2.88);②欺负者(14.67±3.45);③双重涉及者(17.62±2.85);④未涉及者(13.71±2.56)。利用单因素方差分析考察其差异,见表2,可知4类欺负身份者对欺负的态度存在极其显著的差异,事后检验发现,受欺负者的态度得分显著高于欺负者和未涉及者,双重涉及者的态度得分也显著高于欺负者和未涉及者。

2.3 中学生道德氛围感知3个维度得分情况见表3。

表3 中学生在道德氛围感知3个维度及总分情况

由表3可知,中学生在学校感知到的公正、关爱和宽恕及整个学校的道德氛围都处于中等水平。

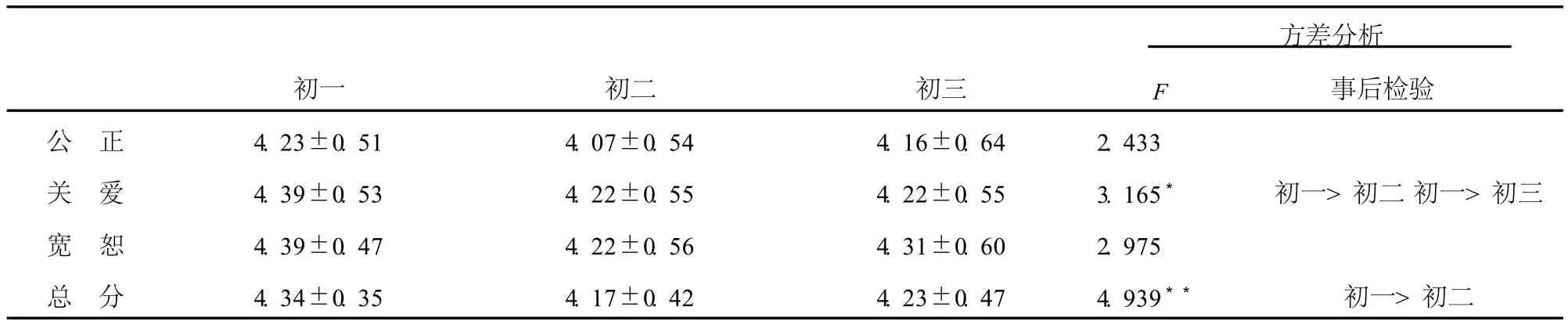

2.4 学校道德氛围感知的年级差异见表4。

由表4可知,在关爱维度年级差异显著(F=3.165,P=0.044),经事后检验发现,初一学生感受到的关爱程度显著高于初二(P=0.022<0.05)和初三的学生(P=0.049<0.05)。在道德氛围总问卷上,初一学生的得分显著的高于初二的学生(P=0.002< 0.05)。

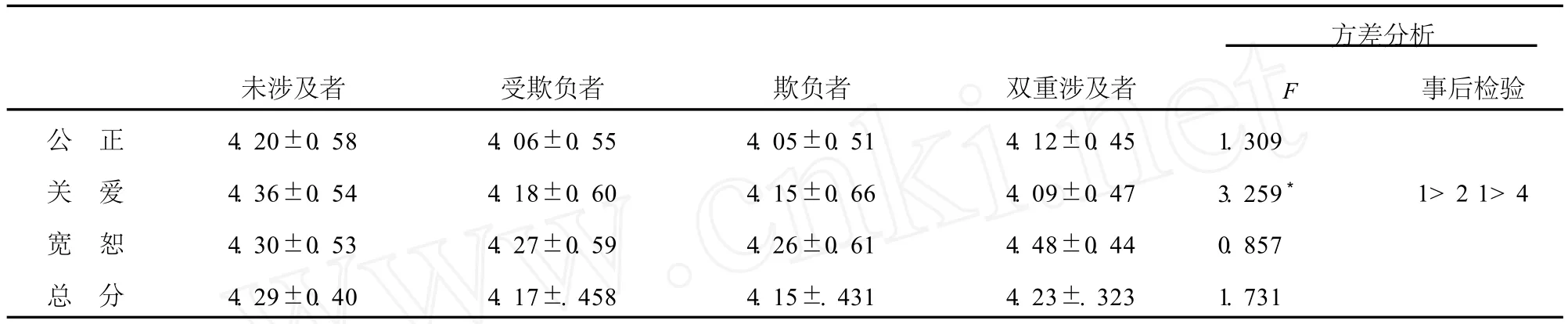

2.5 欺负/受欺负与学校道德氛围感知的关系见表5。

由表5可知,4种身份的被试只在道德氛围感知的关爱维度表现出了显著差异(F=3.259,P=0.022<0.05)。进一步事后检验发现,未涉及者感知到的关爱程度显著高于受欺负者(P=0.017<0.05)和双重涉及者(P=0.034<0.05)。可见,在学校的道德氛围中,初中生感知到的关爱程度与他们的欺负行为有关,感知到的关爱程度越高,中学生卷入欺负行为中的可能性就越小。

表4 各年级被试在总问卷和3个维度上的得分情况()

表4 各年级被试在总问卷和3个维度上的得分情况()

方差分析初一 初二 初三 F 事后检验公 正 4.23±0.51 4.07±0.54 4.16±0.64 2.433关 爱 4.39±0.53 4.22±0.55 4.22±0.55 3.165* 初一>初二初一>初三宽 恕 4.39±0.47 4.22±0.56 4.31±0.60 2.975总 分 4.34±0.35 4.17±0.42 4.23±0.47 4.939** 初一> 初二

表5 4种学生在道德氛围感知上的得分情况及其方差分析结果()

表5 4种学生在道德氛围感知上的得分情况及其方差分析结果()

方差分析未涉及者 受欺负者 欺负者 双重涉及者 F 事后检验公 正 4.20±0.58 4.06±0.55 4.05±0.51 4.12±0.45 1.309关 爱 4.36±0.54 4.18±0.60 4.15±0.66 4.09±0.47 3.259* 1> 2 1>4宽 恕 4.30±0.53 4.27±0.59 4.26±0.61 4.48±0.44 0.857总 分 4.29±0.40 4.17±.458 4.15±.431 4.23±.323 1.731

3 讨 论

3.1 不同欺负身份对待欺负问题态度的差异 由表2可以看出,受欺负者的态度得分显著高于欺负者和未涉及者,双重涉及者的态度得分也显著的高于欺负者和未涉及者。究其原因,受欺负者作为学校的弱势群体也作为欺负行为的受害者,会对欺负行为持反对态度,而双重涉及者由于其既是欺负者也是受欺负者,所以对欺负行为也较反对,与之相比,欺负者(14.67±3.45)和未涉及者(13.71±2.56)得分较低。

3.2 学校道德氛围感知的年级差异 Gilligan指出道德价值取向除了公正的取向外,还有关爱的道德价值取向。欺负情境中,教师对欺负的态度和行为,影响着欺负行为的产生[7]。表4显示,在学校道德氛围感知的年级差异上,初一学生对学校道德氛围的总体感知程度和对关爱氛围感知的程度,都高于初二和初三的学生;在宽恕和公正氛围感知程度上,3个年级之间没有显著差别。此结果与李伟强的学校道德氛围心理学研究一文中的研究结果相同。究其原因,一方面,可能是随着年级的增长,学习任务越来越重、学业期待越来越高,学生大部分精力都集中在学习上,因而忽视了对道德氛围的关注;另一方面,也可能因为初一新生刚入学相对初二和初三的学生来说学校和老师给予的关注更多一些,再一方面,也可能与中学生心理发展特点有关,高年级中学生往往表现出独立、叛逆的心理发展特点,因此,对学校道德氛围感知往往也表现出“挑剔”心理的特点,因此导致高年级学生的学校道德氛围感知程度反而较低。

3.3 欺负/受欺负与学校道德氛围感知的关系 不同欺负身份的被试在关爱氛围的感知程度上表现出了显著差异,未涉及者感知到的关爱程度显著高于受欺负者和双重涉及者。可见,感知到的关爱程度越高,中学生卷入欺负行为中的可能性就越小。国内有研究者发现,来自老师的关爱对学生是否卷入欺负行为有明显影响[8]。另外,王美芳等从同伴关系的角度进行了研究,结果发现受欺负者、欺负者和双重卷入者的同伴拒绝水平都显著高于未涉及者,受欺负者和双重涉及者的同伴接纳水平也显著的低于未涉及者[9]。究其原因,中学是个体逐渐发展成熟的阶段,叛逆的心理特点使其试图脱离家长的控制,更倾向于与同伴交流,在学校环境中,当中学生感知到明显的关爱氛围时,他们就会主动去关心、帮助周围的同学,这样就避免了欺负行为的发生。

[1]谷传华,张文新,秦丽丽.儿童期负研究的问题与前瞻[J].心理发展与教育,2003,1:85-88

[2]Power C.Moral education through the development of the moral atmosphere of the school[J].Journal of Educational Thought,1981,15(1):4-19

[3]李伟强.学校道德氛围心理学研究[D].上海师范大学,2007

[4]Brugman D.Perception of moral atmosphere in school and norm transgressive behavior in adolescents:An intervention study[J].International Journal of Behavioral Development,2003,27(4):289-300

[5]陈世平,乐国安.中小学生校园欺负行为调查[J].心理科学,2002,25(3):355-356

[6]李伟强.中学学校道德氛围结构模型研究[J].淮北煤炭师范学院学报:哲学社会科学版,2007,28(4):35-37

[7]张文新,武建芬,程学超.儿童欺侮问题研究综述[J].心理学动态,1997,3:37-41

[8]李伟强,岑国桢,郭本禹.中学生对学校道德氛围感知的调查[J].心理科学,2009,32(2):278-280

[9]王美芳,张文新.中小学中欺负者、受欺负者与欺负-受欺负者的同伴关系[J].心理发展与教育,2002,2:1-5