女大学生性别角色特质与家庭影响研究

张 宇 谢 倩 王宇中△ 王 静 陈 赛

受家庭、学校和社会等多种因素的影响,人格中的性别角 色特质从最初研究结果的单一类型男性化—女性化,逐步的发展出男性化、女性化、未分化和双性化4种类型,其中传统文化对女性的性别角色特质的影响仍然不容忽视[1-6]。研究表明染色体的差异使得女性表现出与男性不同的人格特征,如女性的压抑、焦虑水平的提高。邹萍等人的研究指出,影响双性化人格形成的主要因素与家庭(尤其是母亲)的教养态度、教养方式以及母亲的个性特点关系极大[7]。Iepage的研究认为单亲家庭的儿童总体来说持有非传统的性别角色态度[8]。蒋玉娜等人也证实了单亲家庭和单亲家庭的性别对高中生性别角色定位存在明显的影响[9]。张林等研究了高中生父母教养方式同性别角色发展存在广泛的相关[10]。李少梅曾经做出研究得出,双性化的大学生具有更高的心理健康和自尊,自我评价更为积极;而未分化者多疑,不信任,忧虑,抑郁,紧张,畏缩,缺乏责任感[11]。

本研究试图探讨当代女大学生的性别角色特质存在的总体情况,以及探索女大学生性别角色特质的家庭影响因素,从而为女大学生认识自身人格特点,塑造完美性别角色特质提供一定的依据。

1 对象与方法

1.1 对象 采用方便取样的方法选取选取某大学大一到大四女生280人进行测试,回收257份有效调查问卷,有效率为91.8%。

1.2 方法

1.2.1 中国大学生性别角色50调查量表(CSR I-50)[6]该量表由男性量表、女性量表、中性量表组成,其中中性量表不计分。施测时,被试根据评定量表中形容词符合自己的程度自评,采用“1~7”个等级的7级评分。该量表中男性和女性量表的内部一致性系数分别为0.89和0.84,重测信度分别为0.82和0.80,以BSR I为效标得到的效标效度分别为0.84、0.83,信、效度良好,表明测量工具科学、可靠。

1.2.2 父母教养方式问卷(EMBU)[12]该量表包含11个因子,其中有关父亲的有6个因子:Ⅰ情感理解,温暖;Ⅱ惩罚严厉;Ⅲ过分干涉;Ⅳ偏爱被试;Ⅴ拒绝否认;Ⅵ过度保护。关于母亲的有5个因子:Ⅰ情感温暖、理解;Ⅱ过分干涉和过度保护;Ⅲ拒绝,否认;Ⅳ惩罚,严厉;Ⅴ偏爱被试。该量表父亲教养方式量表信度系数为0.93,母亲教养方式量表信度系数0.86,具有良好的测量信度。

1.3 数据处理 全部数据采用SPSS统计软件包软件进行数据的管理和分析,对数据采用χ2检验,F检验和回归分析等。

2 结 果

2.1 女大学生的性别角色特质类型的总体情况 按照女性化分量表得分(F)中位数5.0分和男性化分量表得分(M)4.8分为划分性别角色类型的标准,将性别角色划分为4个类型:双性化,M≥4.8,F≥5;男性化,M ≥4.8,F<5;女性化,M<4.8,F≥5;未分化,M <4.8,F<5.2。257名女大学生的性别角色特质类型人数分布比例见图1。统计分析表明,4种性别角色类型的女大学生比例具有显著性差异[χ2(3,257)=29.24,P<0.005]。两两比较发现,除双性化和女性化两者差异不显著以外,其余各项都达到显著性水平(P<0.05)。

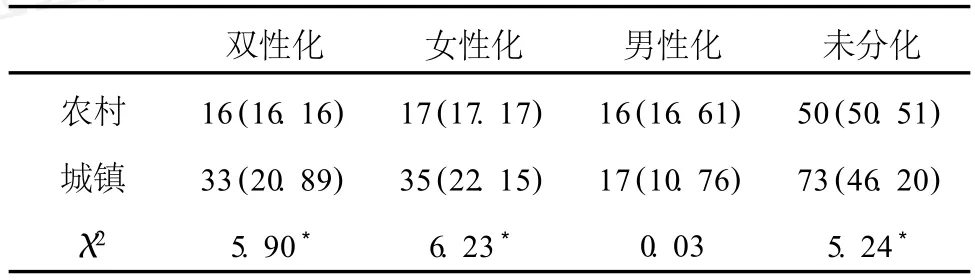

2.2 城镇农村差异对女大学生性别角色特质的影响结果见表1。

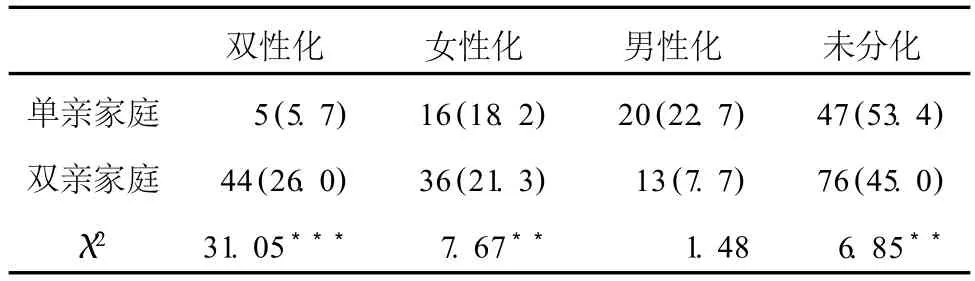

2.3 家庭结构对女大学生性别角色特质的影响结果见表2。

表1 农村和城镇女大学生性别角色特质类型分布情况及比较[n(%)]

表2 两种家庭结构上性别角色类型及差异比较[n(%)]

2.4 家庭教养方式对女大学生性别角色特质的影响结果

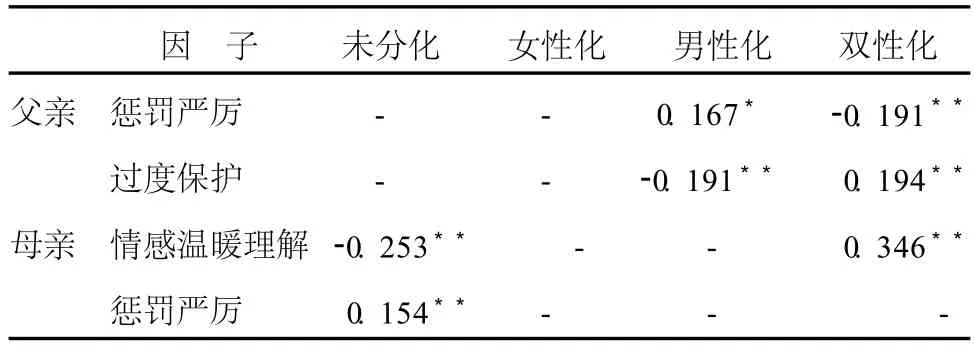

2.4.1 父母教养方式与性别角色特质类型的相关分析见表3。

表3 父母教养方式与女大学生性别角色特质类型的相关(r)

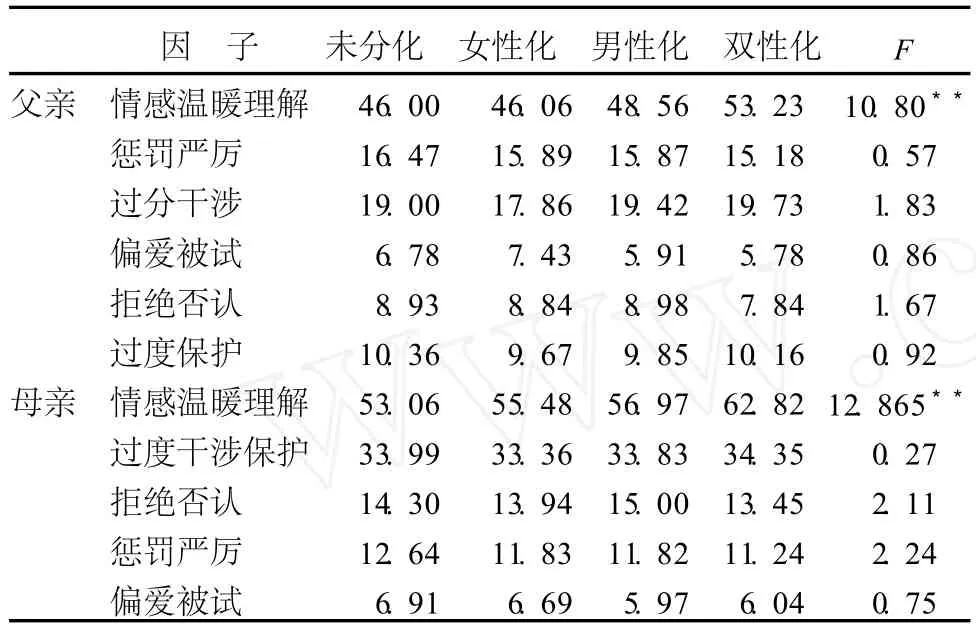

2.4.2 4种性别角色类型在EMBU的方差分析 根据以上分析结果,将样本分为未分化,双性化,女性化,男性化4种角色类型。4种性别角色类型在EMBU的方差分析见表4。将家庭教养方式对性别角色特质的4种类型进行方差分析,得出父亲的家庭教养方式在女大学生的男性化和双性化的性别角色特质类型差异显著(F=2.48,2.49;P=0.023);母亲的家庭教养方式在未分化,双性化的性别角色特质类型差异显著(F=5.07,9.49;P=0.000)。

经均值后多重比较的结果表明:在父亲情感温暖理解分数上,双性化类型的女大学生显著高于男性化类型、女性化类型和未分化类型的女大学生,且男性化类型的女大学生显著高于女性化类型和未分化类型的女大学生;在母亲情感温暖理解分数上,双性化和男性化类型的女大学生显著高于女性化和未分化类型的女大学生,女性化类型的女大学生显著高于未分化类型的女大学生。

在父亲惩罚严厉分数上,未分化类型的女大学生显著高于男性化类型和双性化类型的女大学生;在母亲过度干涉分数上,双性化类型的女大学生显著高于女性化类型的女大学生;在母亲拒绝否认分数上,未分化类型的女大学生显著高于双性化型的那大学生,虽然在方差分析过程中没有得出这几个因子的差异。

表4 4种性别角色特质类型在EMBU的方差分析

2.4.3 4种性别角色类型在EMBU的回归分析 进一步回归分析显示,父亲惩罚严厉,父亲过度保护在男性化性别角色类型的回归结果显著(β=0.148,t=2.406,P=0.017;β=-0.181,t=-2.663,P=0.008);父亲的惩罚严厉在双性化的性别角色特质类型的回归结果显著(β=0.186,t=2.740,P=0.007)。母亲的情感温暖在未分化的性别角色特质类型上回归结果显著(β=-0.270,t=-3.911,P=0.000);母亲的拒绝否认在男性化的性别角色特质类型上回归结果显著(β=0.252,t=2.715,P=0.007);母亲的情感温暖和偏爱被试在女大学生的双性化性别角色特质类型的回归结果显著(β=0.388,t=5.816,P=0.000;β=-0.114,t=-2.070,P=0.039)。

3 讨 论

3.1 女大学生性别角色特质的总体特征 本研究中女大学生有4种性别角色特质类型,与钱铭怡等人的研究结果一致[5]。在女大学生的性别角色特质中,具有单一的女性化的性别角色特质的比例仍然显著高于男性化的性别角色特质,这表明传统的性别角色刻板印象仍然存在,这也证实了性别刻板印象具有稳定性的[5]。另外,处于未分化性别角色类型的女大学生占有47.9%的比例,这表明,在大学里,对女大学生性别角色进行教育和塑造尤其重要。

3.2 性别角色特质类型在城乡上的差别仍然不容忽视 对性别角色特质类型在城、乡上的分析,城镇的双性化和女性化的性别角色类型比例显著高于农村,这表明了,在经济、教育飞速发展的今天,农村和城市还有一定的差距,性别角色特质类型的形成需要社会各方面的影响。在城市,工作已不再是“男主内女主外”,随处能见独挡一面的女性,另外,由于城市里父母双方很多都有自己的工作,都承担家里的经济负担,所以父母在性别角色定位上的观念也在改变,父母观念的改变在教育子女上就会与传统的方式不一致。所以城镇的双性化的女性会显著的多于农村。但是,能够看到来自农村的女大学生也有部分的双性化性别角色的类型,受教育、文化的影响,她们有这样发展的趋势,但是受传统的农村的性别角色刻板印象影响,使农村的未分化性别角色类型比例还稍显著的高于城市。

3.3 家庭教养方式的影响 本研究得出家庭教养方式影响了女大学生性别角色特质的形成和发展,不同的教养方式形成了不同的性别角色类型。特别是母亲的温暖理解,严厉惩罚,父亲的温暖理解,严厉惩罚因子对性别角色特质类型的发展存在着显著的影响。相关分析也说明这些因子在女大学生性别角色特质发展过程中存在着影响,但由于相关系数低,说明了在4种性别角色类型发展形成中还存在着其他一些重要的因素。家庭教养方式的回归分析结果表明,父亲的过分干涉、偏爱被试等因子,母亲的过度干涉,惩罚严厉等因子对性别角色特质的影响不显著,是不是女大学生在对早期家庭教养方式回溯时产生了偏差?有待进一步验证。另外,4种性别角色特质类型到底哪一种更适应社会的发展,更有利于子女健康的心理的发展,还需做进一步的调查研究。

[1]Burger J M.Personality(4th Edition)[M].Pacific Grove,Calif:Brooks Cole Publishing Company,1997:432-433

[2]Ashmore R D.Sex.gender,and the individual[M]//In:pervin LA ed.Handbook of personality:theory and research.New York/London:the Guilford Presess,1990:487-521

[3]Bem S L.The measurement of psychological andryogny[J].Journal of Consulting and Clinical Psychology,1974,42(2):155-162

[4]Bem S L.On the utility of alternative procedures for assessing psychological androgyny[J].Journal of Clinical and Consulting Psychology,1977,45:196-205

[5]钱铭怡,张光建,罗珊红,等.大学生性别角色量表(CSR I)的编制[J].心理学报,2000,32(1):99-104

[6]刘电芝.当代大学生性别角色发展现状调查分析[J].教育研究,2009(12):41-46

[7]邹萍.女大学生性别角色双性化及其影响因素的研究[J].大连大学学报,1999,20(3):67-71

[8]Level D,Fagot B I.Gender- role socialization and discipline processes in one-and two-parent families[J].Sex Roles,Jan,1997,36(1-2):1-21

[9]蒋玉娜,李朝旭,常文文.单亲家庭及单亲家长性别对高中生性别角色定位的影响[J].中国健康心理学杂志,2007,15(6):544-546

[10]张林,邓小平.高中生父母教养方式、身体自我认知对性别角色发展的影响[J].心理发展与教育,2008(3):53-57

[11]李少梅.大学生双性化性别特质与人格特征的相关研究[J].陕西师范大学学报:哲学社会科学版,1998(4):148-152

[12]岳冬梅.心理卫生评定量表手册[J].中国心理卫生杂志,1993(增刊):122-123

——以湖南科技大学为例