大学生强迫倾向与外向人格、父母教养方式的关系

纪凌开② 刘华山

强迫症(Obsessive-Compulsive Disorder,OCD)是一种以反复出现的侵入性的强迫思维和/或强迫行为同时存在反强迫思维为临床特征的常见精神障碍[1]。近年来许多研究表明,强迫症是大学生群体最为常见的神经症之一,赵勇以湖南大学生群体为调查对象,调查发现大学生强迫症患病率约为7.5%[2];陈振业等人以广东工业大学生为调查对象,发现大学生强迫症的患病率约为2.14%,但同时指出它是大学生群体发生率最高的神经症[3]。由于强迫症85%为持续病程,并会明显损害个体的认知功能和生活质量[4],因此,探讨强迫症的影响因素及影响因素之间的作用有助于深入理解强迫症的成因以及为大学生群体中的强迫症患者进行针对性干预提供必要的理论依据。

已有的研究表明,父母教养方式对个体的强迫倾向水平有影响的[5-6],但是在具体教养方式对个体强迫倾向的影响结果却并不一致,以大学生为研究对象,王建中等人认为父母情感温暖、理解(F1、M 1)、父亲过分干涉(F3)、偏爱被试(F4)、母亲拒绝、否认(M 3)、母亲惩罚、严厉(M 4)式的教养方式会总体增大孩子未来发展的强迫倾向水平,而父亲惩罚、严厉(F2)、母亲过分干涉、过分保护(M 2)的教养方式整体上有助于降低孩子未来发展的强迫倾向;而郭蕾等人以高中生作为研究对象,结果却发现父母情感温暖、理解(F1、M 1)、父母偏爱被试(F4、M 5)式的教养方式却总体上有助于降低孩子的强迫倾向水平,而其他的教养方式总体上会增大孩子的强迫倾向水平。这种不一致表明,关于父母教养方式与个体强迫倾向之间的关系尚不明确,需要进一步的探索。父母教养方式作为一种个体社会化稳定的环境因素毕竟是一种外在因素,它对个体强迫倾向水平的影响很可能会因为个体内在基本人格特质的不同而不同,而外向人格是个体非常稳定的一种基本人格特质,艾森克认为遗传有很大的关联[7],内向的人对外界比较敏感,关注自己的内心体验,而外倾性的人对外界不敏感,好社交、活泼、好动、武断、寻求刺激、快活、好支配人、感情激烈、好冒险。因此,父母教养方式对个体的强迫倾向的影响会不会因个体的外向特质的水平不同而有所不同,即外向人格可能在家庭教养方式与个体强迫倾向之间的关系中存在着调节作用,这个问题值得进一步讨论。

1 对象与方法

1.1 对象 在武汉地区武汉大学(部属重点)、湖北大学(省属重点)及江汉大学(一般大学)3所高校中按照方便取样原则抽取不同年级的在校大学生318人进行施测,施测后删除问卷中漏答题目超过2项或答案呈明显规律性的作答问卷,最终获得有效问卷276份。其中武汉大学79人,湖北大学103人,一般大学94人;男性大学生154人,女性大学生122人;大一58人,大二40人,大三72人,大四106人。大学生年龄 18~ 24岁。

1.2 工具

1.2.1 耶鲁-布朗强迫量表(Y-BOCS) 本量表选自《心理障碍临床手册》(第3版),由苗国栋教授翻译的中文版:共10个项目(5个评估强迫思维,5个评估强迫动作),每个项目采用从1(表示没有症状)到5(表示症状非常严重)5点评分。该量表分为3个因子:强迫思维、强迫行为和总分。其中量表总分表示被试强迫倾向程度,以20分为标准,高于20分的为强迫症可疑组,低予20分的为正常组。研究表明该量表具有良好的信度与效度[8]。该量表在心理咨询工作者现场指导下进行施测。

1.2.2 艾森克人格问卷简式量表中文版(EPQ-RSC) 此次调查采用的是由钱铭怡等人修订的艾森克人格问卷简式量表中文版(EPQ-RSC)中的分量表E量表(后称外向量表),共12个项目,被试作出是否回答,是记1分,否记0分,得分越高则越外向。该量表具有良好的信度与效度[9]。

1.2.3 父母教养方式问卷(EMBU) 该量表中文版在1993年由岳冬梅[25]等人修订,修订后的量表中父亲教养方式包括6个因素,分别为情感温暖、理解(F1)、惩罚、严厉(F2)、过分干涉(F3)、偏爱被试(F4)、拒绝、否认(F5)、过度保护(F6);母亲教养方式包括情感温暖、理解(M 1)、过分干涉、过分保护(M 2)、拒绝、否认(M 3)、惩罚、严厉(M 4)、偏爱被试(M 5)。该量表具有良好的信度与效度[10]。

1.3 统计分析 所有数据采用SPSS 11.0进行统计分析,具体分析技术包括t检验、方差分析与分层回归分析等。

2 结 果

2.1 不同性别、年级大学生的强迫倾向比较分析 将性别与年级两两组合共形成8组被试,分别是大一男生(n=31)、大二男生(n=22)、大三男生(n=38)、大四男生(n=63)、大一女生(n=27)、大二女生(n=18)、大三女生(n=34)及大四女生(n=43),这8组被试关于强迫倾向得分的()依次为:(12.48±6.68)、(11.14±5.87)、(11.89±6.10)、(13.57±4.78)、(9.48±6.6.54)、(13.50±4.73)、(11.24±5.83)与(11.98±5.24)。关于性别主效应,F(1,268)=0.973,P=0.325>0.05,结果表明,不同性别的大学生在强迫倾向上的主效应不存在显著差异;关于年级的主效应,F(3,268)=1.432,P=0.234>0.05,结果表明,不同年级的大学生在强迫倾向上的主效应不存在显著差异;关于年级与性别的交互效应,F(3,268)=1.873,P=0.134>0.05,结果表明,大学生强迫倾向在性别与年级上不存在交互作用。总之,结果表明性别因素与年级因素对大学生的强迫倾向程度没有什么影响。

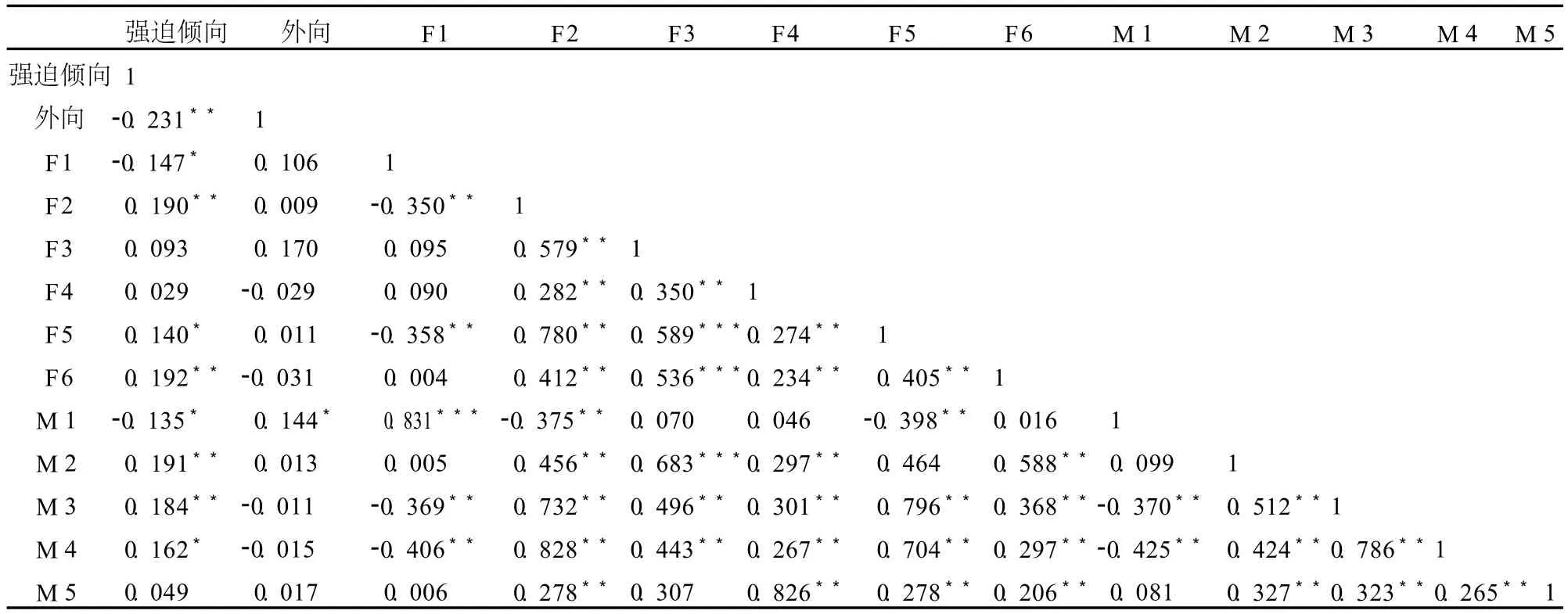

2.2 大学生强迫程度与外向水平、父母教养方式各分量表的相关分析见表1。

表1 大学生强迫程度与外向水平、父母教养方式各分量表的相关(r)

结果显示,其一、大学生强迫倾向与外向人格特质以及与父亲情感温暖理解、母亲情感温暖理解式教养方式存在显著的负相关;其二、大学生的强迫倾向与父亲惩罚严厉式、父亲拒绝否认式、父亲过度保护式以及与母亲过分干涉、过分保护式、母亲拒绝、否认式、母亲惩罚、严厉式等教养方式的得分呈明显的正相关;其三、大学生强迫倾向与父亲过分干涉式、父亲偏爱被试式以及母亲偏爱被试式教养方式相关不显著。

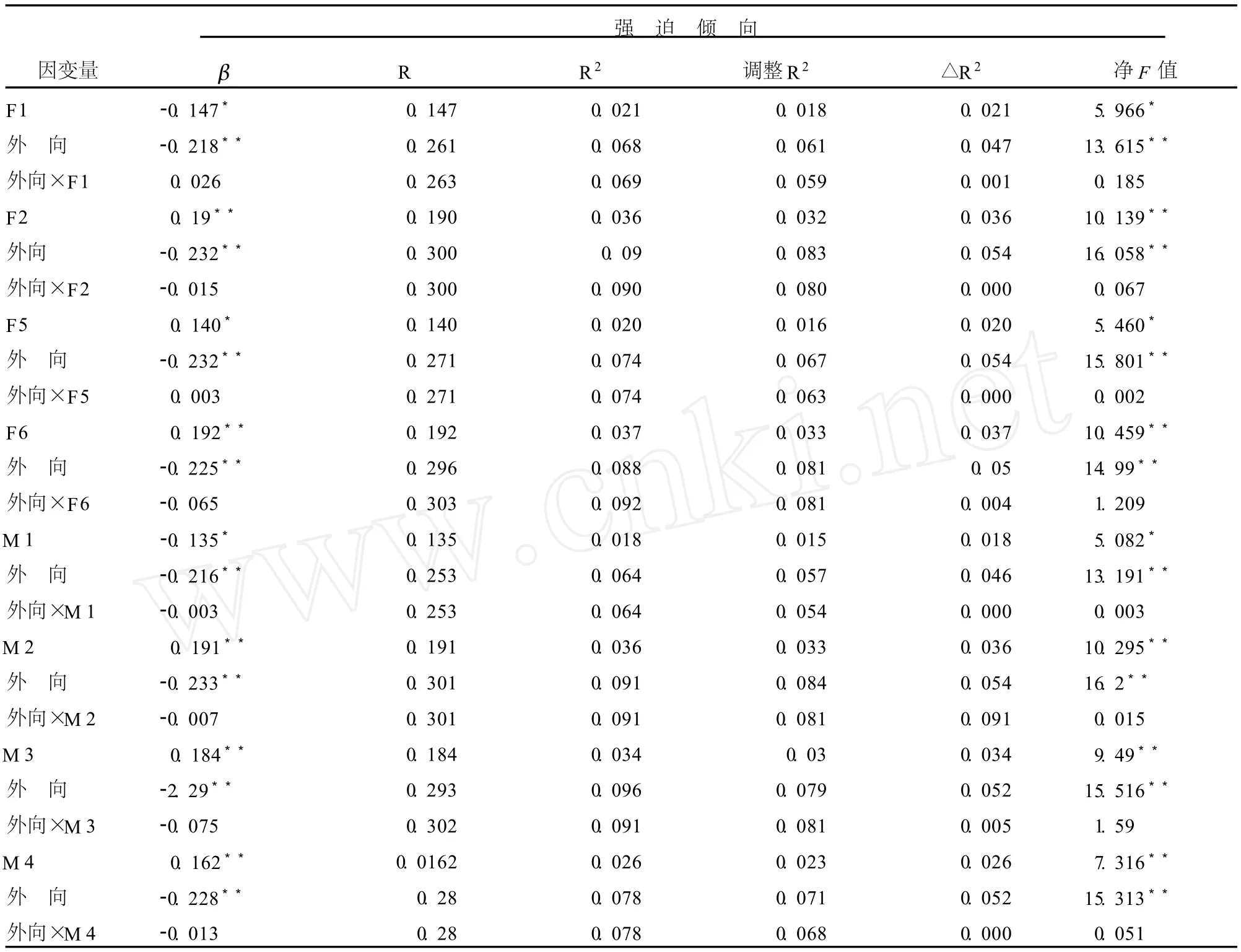

2.3 大学生外向人格特质对父母教养方式与强迫倾向水平间关系的调节效应分析 由于父亲的过分干涉(F3)、父亲偏爱被试(F4)以及母亲偏爱被试(M 5)的教养方式与大学生的强迫倾向相关不显著,本文在后续统计分析中只考虑剩下的8种教养方式对强迫倾向的影响。为分析外向人格特质及父母8种教养方式对大学生强迫倾向的影响,同时也考察在父母教养方式对个体强迫倾向的影响关系中外向这种人格特质是否起着调节效应,本文利用分层回归的技术进行统计分析。具体而言:第一步,首先分别利用预测变量(8种教养方式中的一种)对大学生强迫倾向进行回归,考察每一种教养方式对大学生强迫倾向的主效应;第二步,在控制因变量作用的前提下,调节变量(外向)进入回归方程,考察调节变量对于因变量的主效应;第三步,为避免多重共线性的影响,将中心化后自变量与中心化调节变量的交互项[11]进入回归方程,考察该效应的大小,如果该效应显著,则表明调节效应显著。具体分层回归分析的结果见表2。

表2 外向人格特质调节效应情况结果

表2的结果显示,个体外向水平能显著地负向预测个体的强迫性水平,而个体外向人格分别与8种教养方式的交互项均统计不显著。

3 讨 论

3.1 父母教养方式与大学生强迫倾向 本次研究关于大学生强迫倾向与外向人格特质以及与父母情感温暖、理解(即F1、M 1)显著负相关的结果表明父母情感温暖、理解式的(F1、M 1)教养方式总体上有助于降低子女的未来发展中的强迫倾向水平。同时,父亲过分干涉式的(F3)、父亲偏爱被试(F4)式的以及母亲偏爱被试(M 5)式的教养方式与大学生强迫倾向相关不显著这个结果则表明这3种教养方式对孩子未来强迫倾向水平的发展影响不显著。其中关于父母情感温暖、理解(即F1、M 1)的教养方式结果不支持王建中[5]等人的结果,但是与支持郭蕾[6]等人的研究结果一致,这与日常的常识是比较吻合的。同时,在父亲过分干涉式的(F3)、父亲偏爱被试(F4)式及母亲偏爱被试(M 5)式教养方式对个体强迫倾向的影响上王建中等人的结果与郭蕾等人的研究结果比较一致,与本次研究的结果有些差异,但需要指出的是王、郭等人的研究中父亲偏爱被试(F4)式及母亲偏爱被试(M 5)与强迫倾向的相关虽然显著,但都不高(前者为0.0886,0;后者为-0.02,-0.03),效应量很低,由于样本容量(王建中等人研究的样本容量n=1150,郭蕾等人研究中的样本容量n=514)较大,在检验时容易显著,因此,这些研究实质上与本研究的研究结果并无区别,这一点在管新丽等人的研究中得到印证[12]。但在父亲过分干涉式的(F3)教养方式与个体强迫倾向之间的相关上与王(r=0.175)、郭(r=0.139)等人的研究结果有较大的差异,因为他们均认为这种教养方式会总体增大个体的强迫倾向水平,这一点还需要进一步的探讨。因此,后续研究想得出关于教养方式对大学生强迫倾向影响的确定性结论可以有2条途径,一是通过改善被试样本的代表性来解决这一问题;二是通过元分析技术[13],将目前已有的研究整合在一起得出综合性的结论,来避免个别研究的局限性。

3.2 外向人格特质、父母教养方式与大学生强迫倾向 本次研究结果发现,个体外向人格特质与11种父母教养方式中的10种在统计上并无显著相关,只与M 1具有效应较低相关(r=0.144),这个结果显示了外向这种人格特质较少受外界因素的影响,故从一个侧面上支持艾森克的观点[7]。同时,研究结果也发现外向人格特质与大学生强迫倾向呈显著地负相关(r=-0.231),这与已有的研究[2,14-15]一致。而且表2中的△R2结果显示,较之于父母教养方式,外向人格是个体强迫倾向的一个更有力的预测指标,因此,目前已有的研究都比较一致地支持个体内向人格特质是个体强迫症倾向的重要疑病素质。但表3中外向与父母教养方式的交互项的系数均未达到统计显著性水平,这个结果表明,在父母教养方式对个体强迫倾向的影响上,个体外向这种人格特质并不存在调节效应。总之,在对个体强迫倾向的影响上,内外人格特质与父母教养方式大体上是相互独立且平行产生影响的。

[1]Weissman M M,Bland R C,Canino G J,et al.The cross national epidemiology of obsessive compulsive disorder[J].Journal of Clinical Psychiatry,1994,55(l5):5-10

[2]赵勇.大学生强迫症状况调查及其个性分析[J].中国健康心理学杂志,2005,13(6):821-823

[3]陈振业,陶瑾,曾琳娜.广东工大学生心理健康调查分析[J].中国学校卫生,2000,21(1):8-9

[4]Lorrin M,korom.Efficacy of sertraline in the long-term treatment of obsessive-compulsive disorder[J].AM J psychiatry,2002,159:88-95

[5]王建中,汪群.父母教养方式与大学生心理健康状况分析[J].中国心理卫生杂志,1996(增刊):104-105

[6]郭蕾,葛操.高中生心理健康水平与父母教养方式的相关研究[J].中国健康心理学杂志,2005,13(1):18-20

[7]Eysenck H J.Genetic and environmental contributions to individual differences:The three major dimensions of personality[J].Journal of Personality,1990,58(1):245-261

[8]徐勇,张海音.Yale-Brown强迫量表中文版的信度和效度[J].上海精神医学,2006,18(6):321-323

[9]钱铭怡,武国城,朱荣春,等.艾森克人格问卷简式量表中国版(EPQ-RSC)的修订[J].心理学报,2000,32(3):317-323

[10]汪向东.心理卫生评定量表手册[J].中国心理卫生杂志,1999(增刊):161-167

[11]辛自强,郭素然,池丽萍.青少年自尊与攻击的关系:中介变量和调节变量的作用[J].心理学报,2007,39(5):845-851

[12]管新丽,马书礼,李曙亮.青少年强迫症患者父母教养方式的特征[J].中国临床康复,2004,8(33):7357-7358

[13]Hedges L V.M eta-analysis[J].Journal of Educational Statistics,1992,17,279-296

[14]鞠凤,刘琳.强迫症患者的防御方式及个性特征的调查研究[J].中国实用护理杂志,2004,20(2):59-60

[15]李英辉,兰光华,吴彩云.强迫症患者防御方式与人格特征的相关分析[J].中国心理卫生杂志,2004,8(2):582-583