上海中小微企业用工短缺的原因与对策

李 琛

(国家统计局上海调查总队,上海 200003)

为及时反映今年以来上海中小微企业(以下简称“企业”)用工情况,近期国家统计局上海调查总队对325家中小微型企业开展了用工状况调查。

一、调查的基本情况

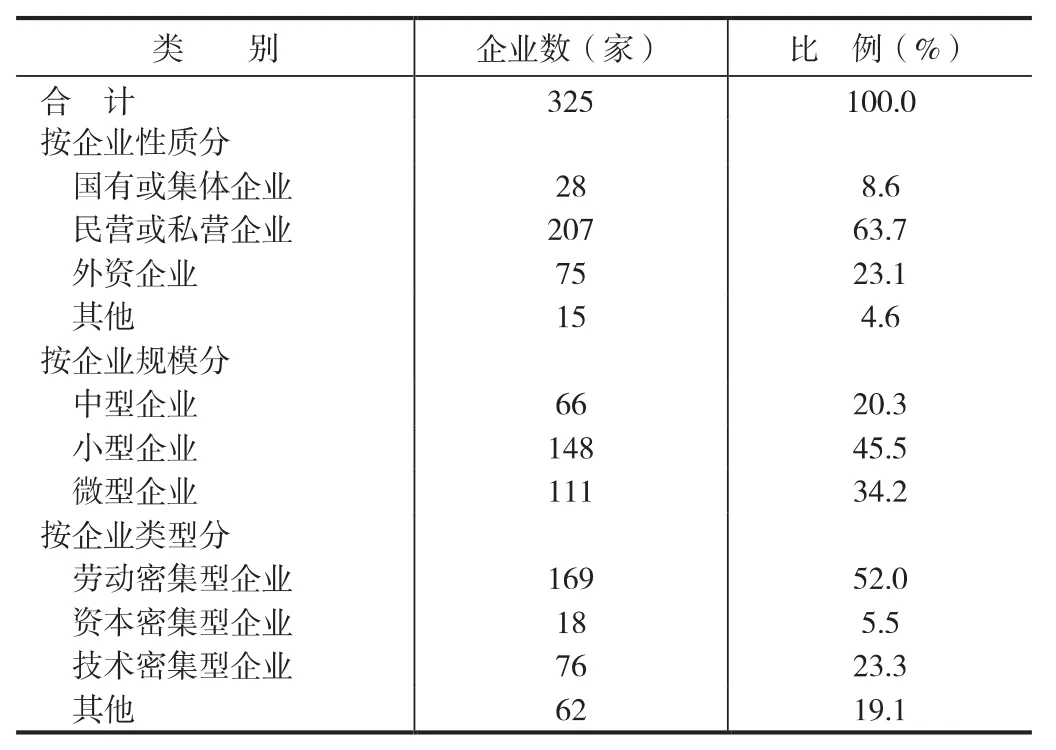

本次调查通过问卷调查与座谈会调研相结合的形式开展,调查样本涉及浦东新区、嘉定区、闵行区、松江区、奉贤区、金山区、宝山区和崇明县的325家中小微企业。从样本分布看,国有或集体、民营或私营、外资中小微企业均占一定的比重,调查反映的情况具有一定的代表性(表1)。

表1 上海中小微企业经营状况调查样本分布

二、上海中小微企业用工短缺的基本情况

1.近六成受访企业用工短缺。调查显示,有39.7%的受访企业表示存在短期性、临时性用工短缺,有18.5%表示存在长期短缺,两者合计为58.2%;有41.8%的受访企业表示用工不存在短缺。这表明,近六成受访企业存在用工短缺,且短期性、临时性用工短缺相对严重(图1)。

图1 中小微企业反映用工短缺的基本情况

2.外资企业和劳动密集型企业用工短缺矛盾比较集中。分企业性质看,有45.3%的受访外资企业表示存在短期性、临时性用工短缺,有14.7%表示存在长期性用工短缺,两者合计为60%;有59.4%的民营或私营企业表示存在用工短缺;国有或集体企业这一比例为42.9%。不少外资企业外来员工反映,由于该类企业劳动制度严格,加班加点机会较少,一线生产人员难以通过获得大量的加班工资而提高收入,因此他们已不太愿意进入外企工作,这使得外资企业用工短缺现象也开始突出。

分行业看(剔除样本量不足10家企业的行业),以纺织业和纺织服装、服饰等劳动密集型行业企业用工短缺问题更为严峻。90%的纺织企业表示存在缺工,82.8%的纺织服装企业表示存在缺工,化学纤维制造、电气机械和器材制造、专用设备制造、通用设备制造等行业均有六成以上受访企业表示存在缺工现象(图2)。

图2 分行业存在缺工现象的企业比例

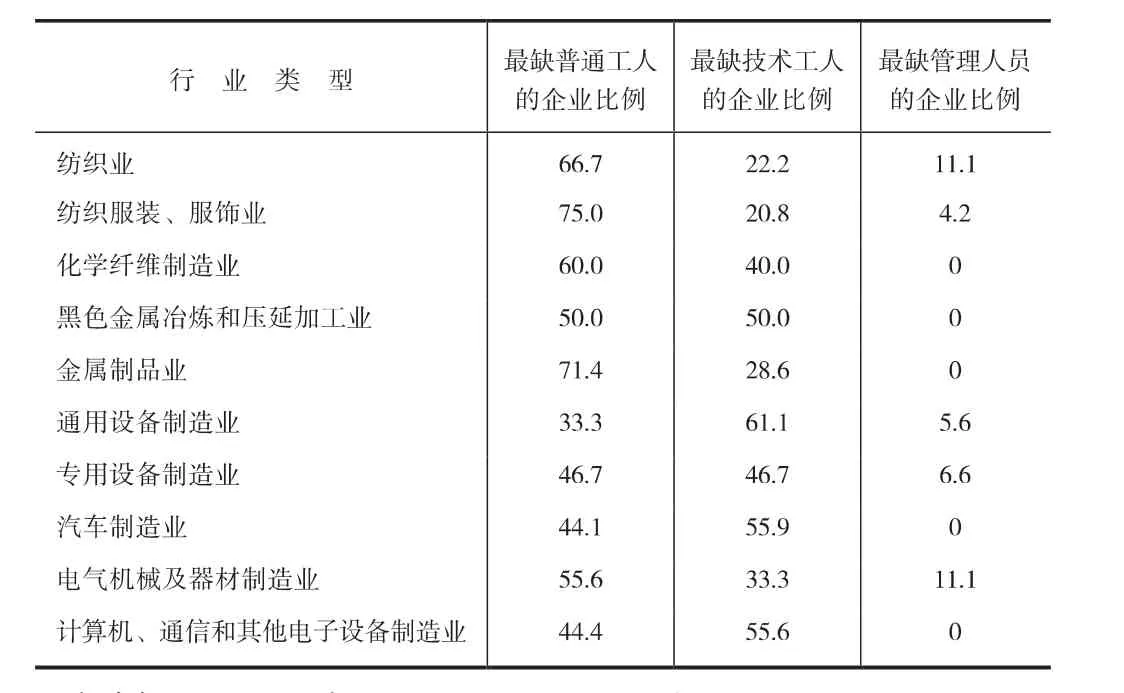

3.企业当前最缺普通工人和技术工人。本次调查存在缺工现象的189家受访企业中,有53.4%表示最缺普通工人,即做流水线、技术含量不高、稍加培训即可上岗、执行简单操作的员工;有41.8%表示最缺技术工人,即有某一领域专长或职业技能、经验丰富、操作熟练的员工;另有2.1%表示最缺管理人员及其他岗位人员。

分行业看(剔除样本量不足10家企业的行业),缺普通工人的多为劳动密集型行业:有75%的纺织服装、服饰业企业,71.4%的金属制品业企业,66.9%纺织业企业和60%的化学纤维制造业企业均表示最缺普通工人;缺技术工人的多为资本或技术密集型企业:有61.1%的通用设备制造企业,55.9%的汽车制造业企业,55.6%的计算机、通信和其他电子设备制造业企业,50%的黑色金属冶炼和压延加工业企业均表示最缺技术工人(表2)。

表2 分行业最缺工种的企业比例 单位:%

4.企业用工短缺呈现出明显的季节性和周期性特征。调查显示,企业用工通常年初相对紧缺,每年中后期“用工荒”都能得到一定程度的缓解。这是因为:一方面,部分外来务工人员回乡后不立刻外出打工,而是在当地寻找工作机会,每年4月之后部分尚未寻找到合适工作的人会陆续来到一线城市打工;另一方面,部分外来务工人员年后返城重新找工作时薪资期望较高,当难以寻觅到合适的工作会主动降低薪资要求。这就使每年中后期劳动力市场供给量比年初有所上升,企业用工可选择的余地也会更大。

三、上海中小微企业存在用工短缺的原因分析

“用工荒”、《社会保险法》等政策实施效应叠加推动用工成本上升,而企业难以消化大幅上涨的用工成本是当前企业普遍存在用工短缺的主要原因。

1.“用工荒”凸显,企业难以获取大量廉价劳动力。随着区域经济发展、产业转移带来的二三线城市社会经济高速发展和三农政策带来的农村就业环境和收入持续改善,上海企业对外来务工人员提供的薪酬竞争力有所下降;随着物价上涨,上海租房、交通等生活成本持续提高,以及外来人口在医疗、居住、子女教育等方面融入上海仍存在一定阻碍,外省市人员来上海就业意愿有所降低,来沪务工人员减少,这是当前上海中小微企业难以获取大量廉价劳动力的重要原因。在189家缺工的受访企业中,有49.7%认为缺工的主要原因是上海生活成本过高,薪资、福利吸引力不强导致企业选择外来务工人员的余地较小。

伴随上海“用工荒”矛盾的凸现,外来务工人员收入期望越来越高。多数中小微企业当前提供的薪资水平难以维持外来务工人员在本企业稳定工作。据企业反映,目前多数企业外来人员为追求更高的收入,随意离职的现象时有发生,招聘与培训工人远远跟不上人员流失的速度。如奉贤区有企业反映,去年一年外来员工流动率达到150%。

2.“社保”新政实施进一步推高企业用工成本。上海自2011年7月1日开始实施“社保”新政,即由原来的为企业外来员工缴纳“综保”和“镇保”(上海农业户籍从业人员)统一调整为缴纳“城保”。由于制造业企业雇用的大多为非沪籍员工,这一政策的实施大幅提升了企业用工成本,特别是劳动密集型和员工工资基数较高的企业。据浦东一家小型高新科技企业反映,在员工人数没有发生明显变化的前提下,当前企业每月为员工缴纳的社保支出达到了7万元以上,而实施“社保”新政之前仅在2万元左右,按年计算,全年为员工多缴纳的社会保险支出在60万元以上。某企业还反映,尽管上海“社保”新政允许企业有3年执行过渡期,但其中“新员工用新政策,老员工逐步过渡”的规定对老员工显失公平,多数企业不得不采取“一步到位”的方式,这使企业社保支出骤增。

另外,最低工资标准的调整也使企业用工支出大大增加。当前中小微企业普通员工的薪酬制度多为最低工资标准的基本工资加计件工资或计时工资。2011年4月1日,上海月最低工资标准从1120元调整为1280元,小时最低工资标准从9元调整为11元;2012年4月1日起,月最低工资标准调整为1450元,小时最低工资标准调整为12.5元。最低工资标准的持续上调使企业用工成本持续提高。

上述政策性用工成本上升让不少企业叫苦不迭。一家企业的负责人反映,该企业某员工名义工资3500元(实际到手工资为2852.5元),而企业为其缴纳的税费支出要达到1610元(其中,养老保险770元,医疗保险420元,失业保险70元,工伤和生育保险35元,公积金245元,工会费70元),用工成本持续提高,而企业收到的产品订单大多是原来的价格,致使部分企业经营利润下滑。

3.多数企业用工成本上升难以消化,使企业难以通过提薪吸引劳动力。当前,上海多数中小微企业主要是依靠廉价劳动力的低成本经营模式,产品科技含量不高,附加值较低,市场议价能力也较弱,产品一旦涨价,订单便会流向成本较低的江浙一带,或者越南、印度等国家。这些利润空间非常狭窄的中小微企业难以应对用工成本的大幅增加,直接面临盈利空间进一步压缩甚至是亏损的境地。因此,对采取提高薪资吸引劳动力的做法,多数企业表示很难操作,此路行不通。

4.教育体制和社会观念也在一定程度上加剧了用工短缺。目前我国教育体制仍存在重高等教育、轻职业教育,重学历教育、轻技能教育的倾向,上海实用型人才培养不能完全与企业需求相匹配;而部分新增就业人员对基层基础工作岗位仍存有偏见,认为该类工作的收入不高、社会地位偏低、稳定性较差、今后的发展前景有限,很多独生子女家长不愿让自己的子女从事基层基础劳动,高校毕业生择业时也不倾向于中小微企业的基层岗位。因此,不少企业表示职业教育缺失、就业观念错位也是企业用工短缺的重要原因。

调查中,企业普遍反映,当前用工短缺的背景下,招聘仍存在一定困难。有46.8%的受访企业认为招聘渠道偏少,有43.7%认为求职信息缺乏。当前企业招工普遍以中介或熟人介绍、参加招聘会等为主,只有部分企业使用网络等渠道发布招工信息,劳动力供给和需求信息交流不对称、不完全。

四、缓解企业用工短缺的几点政策建议

1.加速产业结构优化,促进产业升级。在依靠廉价劳动力低成本发展优势逐步丧失的大背景下,企业必须加快产业结构优化和产业升级的步伐,大力发展先进制造业和现代服务业,创立自主品牌、研发专利技术、提高企业核心竞争力,以生产高附加值的产品,使企业扩大盈利空间,这是上海多数中小微企业走出用工短缺困境的有效途径和根本之策。

2.加大政策帮扶力度,分类引导企业走出困境。在世界经济尚未出现明显好转,多数企业面临经营困难的情况下,加大政策帮扶力度,实施分类引导尤为重要。对于符合上海转型发展趋势的企业,政府要加大扶持力度,给予更多的优惠政策加速其技术进步。对于不符合上海转型发展要求的企业,则应帮助他们进行技术改造或转型发展(例如加大购买设备的补贴力度,鼓励其淘汰落后产能,引进先进技术;鼓励向企业提供科技型贴息贷款,鼓励制造企业加大研发,将低端制造环节外迁或转包给内地二三线城市的工厂)。对于不符合上海发展要求且难以转型升级、必须淘汰的企业,当前特别要处理好轻重缓急,做好配套政策措施,以免企业大量破产倒闭引发不必要的社会矛盾。对解决社会就业发挥重大作用的中小微企业,政府应进一步完善《社会保险法》等政策执行过程中的过渡性措施,可考虑延长过渡期、加大过渡性补贴和用工奖励等。

3.优化就业环境,加大人才吸引力。上海应进一步规范用工流程,充分保护劳动者权益,同时倡导企业和社会大众以公正、包容的态度对待外来从业人员,增加其归属感,促进外来人员与本地社会、文化等多方面的融合,进而加大人才吸引力。对外地来沪优秀人才和广大外来务工人员,应有针对性地研究、设计有关保障房政策,以消除或减轻他们的后顾之忧。

为稳定和改善外来务工人员的生活,企业则应更加注重以人为本的管理方式,注重通过企业的环境与文化建设增强人才吸引力,例如为员工购买商业保险、设立子女教育基金等,提供更多晋升或者技能培训的机会,以改善他们的工作和生活条件。

4.调整人才教育结构,创新人才培养模式。调整人才培养结构,创新人才培养模式刻不容缓。当前一方面要促进教育部门、高校和企业建立联系,鼓励联合办学、校企合作,使高校的专业和课程设置与社会需求相对接。另一方面要扩大职业教育规模,通过补贴等方式鼓励社会团体、企业,甚至是个人开办职业教育培训学校,增加专业技术人才供给量。再一方面要提高职业教育的质量,加强教学保障条件建设,优化职业教育师资,重视学生综合素质的培养,强化专业建设。

社会和企业应极力倡导岗位平等的概念,可通过缩小各个岗位收入差距,使更多民众愿意接受职业教育,从事基层基础工作。同时,应进一步加强劳动者的职业诚信教育,减少企业人员频繁流动而导致的用工难现象的发生。

5.促进就业信息交流,拓宽招聘渠道。当前一方面要拓宽招聘渠道,加强人才供求网络平台的建设和运用,建立广泛的企业需求与求职者信息库,进一步细化招聘和求职的信息,并做到定期发布。另一方面可通过补贴等形式降低招聘会企业入场费用,从而减轻企业负担。