黄河口“短穗花鼓”的历史嬗变和文化内涵

李志强

(中国石油大学胜利学院 科研处,山东 东营 257000)

黄河口“短穗花鼓”的历史嬗变和文化内涵

李志强

(中国石油大学胜利学院 科研处,山东 东营 257000)

“短穗花鼓”又名“打花鼓”、“打鼓舞”“、秧歌舞”,是流传在东营市广饶县陈官乡及其周边地区的民间舞蹈。2008年2月陈官“短穗花鼓”入选国家第二批非物质文化遗产名录。“短穗花鼓”起源于明末清初流传的“花鼓”,在清朝道光年间就广为流传。其创始人是东营市广饶县陈官乡陈官村民间艺人张延水。“短穗花鼓”动作粗犷,节奏欢快,情绪热烈,风格淳朴,是黄河文化的延续,齐鲁文化的缩影,体现了黄河口地区人民的尚武精神及黄河口地区文化的人文性、包容性。

非物质文化遗产;短穗花鼓;黄河口文化

非物质文化遗产,一个随着时代发展而产生的新名词,但其所涵盖的内容对我们来说并不陌生,它们都是或曾是民众日常生活的一部分,是历史文化的生动体现和延续,是民族的文化记忆和生活的缩影,是民族个性、民族审美习惯的“活”的显现。对东营这座古老而年轻的城市而言,5 500年前,先民们就曾在这里创造出了属于新石器时期的高度发达的古代文明,留下了宝贵的文化遗存,从经薄姑国部落到齐国领地,从秦齐郡到南北朝乐安郡,从唐宋渤海郡到元明清乐安县,历经几千年的沧桑风雨,坚韧智慧的原住居民与黄河移民在这里和睦相处,生生不息,形成了多民族群体、多文化形态共生的独特的黄河口文化类型。其中奔放舒展、韵味无穷、令人叫绝的“短穗花鼓”便是这片古老大地深厚文化积淀的卓越代表,是黄河口社会历史的文化印痕,是东营人民创造精神、辛勤劳动、卓越智慧的结晶和体现,同时也彰显着黄河口文化的迷人魅力。

一、历史渊源

1985年在广饶县五村遗址出土了一件陶鼓,经专家考证,陶鼓属新石器时代大汶口文化时期遗物,距今已有5 000多年的历史,是目前我国发现最早的陶鼓。鼓是一种打击乐器,在我国礼乐器史上占有极其重要的地位。《史记·苏秦列传》曾记载“临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑。”[1]——可见在远古时期,齐鲁大地的音乐歌舞就非常发达兴盛。至明清时代,山东乡间仍流行各种民间歌舞演出,并为广大人民群众所喜闻乐见,其中孕育于广饶县境北部,距东营市中心20公里的陈官乡陈官“短穗花鼓”就是我国民间艺术百花园中的一朵奇葩。“短穗花鼓”又名“打花鼓”、“打鼓舞”、“秧歌鼓”,流传在东营市广饶县和济南市商河县一带。表演时由一人击镲伴奏,另一人击鼓而舞,“短穗花鼓”属于中华民族民间舞蹈的范畴。2006年11月,陈官“短穗花鼓”入选山东省第一批省级非物质文化遗产名录。2008年2月陈官“短穗花鼓”入选国家第二批非物质文化遗产名录。

正如吕剧源于山东琴书,“短穗花鼓”的前身是“花鼓”。“花鼓”是一种以演唱为主的汉族民间歌舞,又名打花鼓或秧歌,一般认为源于明代。它产生于劳动,是田间劳动唱歌以及鼓歌、兴歌、节歌、送歌的一种风俗。清代戏曲理论家李调元《南越笔记》里记载:“农者每春时,妇子以数十计,往田插秧。一老挝大鼓,鼓声一通,群歌竞作,弥日不绝,是曰秧歌。”[2]陈官“短穗花鼓”就起源于明清时期广为流传的“花鼓”,清朝道光年间广为流传。其创始人是陈官村民间艺人张延水(约1873-1942),他从小要饭,在长年乞讨中,学习、演练、发展了“短穗花鼓”这一艺术形式,曾同商河艺人背着花鼓闯北京,技艺不断提高,表演不断翻新,成为当时名震鲁北、胶东一带有名的民间艺人。

其实最初的“短穗花鼓”就是旧社会流浪艺人借以乞讨谋生的手段,每逢青黄不接或灾年,艺人们便背起花鼓,四处逃荒。往往师徒、兄弟或父子组成一班,或跑坡或设地摊演出。在他们的花鼓唱段里就有这样的真实写照:“花鼓长,花鼓圆,背着花鼓离家园,家中要有二亩地,谁愿逃荒下潍县。”常年的流浪生活使艺人们练就了一身硬功夫。闲时便互相交流和比赛鼓技,切磋技艺,日久天长便形成这么一种技艺独特的民间舞蹈。除逃荒要饭表演外,逢年节、赶会或其他热闹场合,“短穗花鼓”也是常见的艺术表演形式。早期的陈官“短穗花鼓”艺术浸透了民间艺人的辛酸泪水。

张延水回村后,把“短穗花鼓”技艺传授给了自己的两个儿子张洪祥(1914-1993)、张洪果(1929-1991)和李家村的徒弟李宏元(1912-1976)[3]786。张洪祥和张洪果从小就跟着父亲张延水逃荒要饭学打花鼓。经过多年的切磋和学习,他们掌握了多种小调,丰富了伴唱的内容,在套路上也吸收了其他艺术的精华,“短穗花鼓”的内容和技巧也有了很大的丰富和提高。张洪祥武技高超,年轻时能击打三十多种套路动作,其弟张洪果主要为张洪祥表演“短穗花鼓”时击镲伴奏和演唱,能唱二十多个段子,并能即兴编词,出口成章,兄弟二人多次在舞台表演上展露光芒。在家乡,他们还传授了不少打鼓的徒弟。

另据山东省商河县张坊乡苟家村张凤云、李喜平老艺人口述:清光绪二十九年(1905年),当地以卖唱为生的王立礼、王立义两兄弟在与广饶艺人流浪到北京卖艺时,学会和掌握了打花鼓的技艺。王氏兄弟回乡后,把“短穗花鼓”也带回了家乡,使这种艺术形式得以在商河一带流传[3]786。

传说王立礼、王立义两兄弟表演的“短穗花鼓”独具风格,曾被召进宫中为皇帝表演,表演时,拴鼓的绳子断了,皇帝命侍卫拿来一捆“黄龙绳”送给王氏兄弟俩拴鼓。此后,村上办喜事都用黄龙绳捆绑嫁妆。这故事至今仍在当地流传。

新中国成立后,党和政府对这一民间舞蹈非常重视,把它加工提炼,搬上了舞台。1956年,广饶县张延水的徒弟李宏元(1912-1976)和商河县张凤云、李喜平的“短穗花鼓”一同参加了山东省民间艺术汇演,李宏元娴熟的打鼓技巧,博得了广大观众的赞誉,荣获一等奖。1958年,李宏元又带着“短穗花鼓”参加华东地区文艺汇演,又荣获一等奖。著名舞蹈家张毅曾不远万里到陈官学习“短穗花鼓”,参加了1957年世界第六届青年联欢节,他表演的《花鼓舞》荣获金奖。

后来,经过大跃进、三年自然灾害,又加上文化大革命,陈官“短穗花鼓”的发展一度停滞,面临失传危机,许多老艺人相继去世,而年轻的继承人少之又少。20世纪80年代,山东省舞蹈研究所副研究员、全国舞蹈家协会会员李守信参加全国民间舞蹈集成的编纂工作,曾跟陈官“短穗花鼓”的传人张洪祥一起生活过三个月。当时已经是65岁的老艺人张洪祥重登舞台,十分钟的表演震惊了李守信。为将陈官“短穗花鼓”发扬光大,张洪祥把陈官“短穗花鼓”的技艺精华都传给了李守信,陈官“短穗花鼓”这一民间技艺才得以载入《中国民族民间舞蹈集成》,永久流传①。

如今,国家的非物质文化遗产保护政策使“短穗花鼓”迎来了发展的春天,广饶县对“短穗花鼓”这一民间艺术进行了挖掘整理,并组成专门的队伍学习演练,春节期间参加市、县民间艺术展演;“短穗花鼓”还走进小学校园,东营区大张小学组织成立了“短穗花鼓”表演队,成为学校一道亮丽的风景。广饶县每年的春节文艺展演,“短穗花鼓”仍是保留节目。

“短穗花鼓”终于由过去的打着花鼓要饭变成今天打着花鼓庆祝,用鼓声歌声来歌唱幸福生活,歌唱美好明天。

二、艺术特征

“短穗花鼓”动作粗犷,节奏欢快,情绪热烈,风格淳朴。“短穗花鼓”所用鼓的型制与一般腰鼓相似,相较腰鼓的特别之处有二:一是鼓槌,“短穗花鼓”的鼓槌是两根22厘米的圆木棒,每根槌上系一条长50厘米左右的软线绳,从绳的三分之二处,结有三个疙瘩:最上面一个,三个小结并排拧在一起成“豆角状”,古称“猫耳朵”;中间一个以五个小结拧在一起成白菜根状叫“青菜疙瘩”;最下面是七个小结拧在一起的核桃状,叫“核桃皮”。二是打鼓的不是鼓槌,而是系在鼓槌一端的鼓穗。

“短穗花鼓”的鼓斜背在舞者腰左侧,不固定。这种不固定的斜背鼓形式,使舞者行动灵便,易于随时变换鼓位击打。据说过去讨饭时遇有狗咬,可随时摘下鼓,抡打防御。但这种背鼓方法也给舞者击鼓动作增加了难度,鼓在腰旁颠晃移动,鼓槌与穗缨子难以鼓中鼓面。所以,它与固定背鼓击打,在动作上形成较大的差异。

“短穗花鼓”的击打法还有它的特殊之处,其一,左手持鼓槌在腰左侧打点挽花,而右手穗缨子可甩至背后、胸前,运用跨腿、缠腰、跳步等动作,以鼓槌前、后、左、右、上、下准确地击打鼓面中心。因此,舞者运用“绕腕击鼓”、“抡穗后击鼓”、“抖腕击鼓”等动作,打出的各种“花点儿”,清脆响亮,节奏欢快,非常动听。这种鼓槌、穗缨子一同挽花击打法,比起单一的胸前、腰间击打法要难。其二,鼓在腰间是活动的,表演时如没有熟练与高超的技术难以击中鼓面。因此,舞者必须以左臂肘压着鼓帮,不让鼓摆动,左手腕又须灵活地与右手腕同时舞花。

原来的击鼓套路有四十多种,目前艺人仍能打出“金丝缠葫芦”、“苏秦背剑”、“菊花盖顶”、“黑狗钻裆”、“古树盘根”、“张飞骗马”、“单劈叉”、“双劈叉”、“鲤鱼打挺”、“神仙绊脚”、“就地十八滚”等。

“短穗花鼓”的动作奔放、舒展。讲究“打场脚微颠,八字腿弓箭,击打头略晃,跑鼓轻如仙”。击鼓力度强,幅度大,当击打至高潮时,小碎步地跑,加上清脆的鼓点和镲的搏击拍打,发出抑扬顿挫的铿锵之声,具有使人情绪振奋的感染力。两条穗缨子上下翻飞,舞步左右旋转,无论是跳打、跪打,舞者将穗缨子抡出两个大花球绕身飞转、绝招迭起,能产生强烈的艺术效果。

近年来,“短穗花鼓”艺人吸收了戏曲的一些表演形式,起舞后,先打场子,每舞一段静止造型亮相后,二人相对表演唱段子,曲目有《串九州》、《十二月》、《枕头记》、《报喜歌》等。歌词内容丰富,大多为现实生活的写照。如《串九州》中所唱:“打起花鼓转悠悠,一不洗脸二不梳头,花鼓本是个花大姐,背着花鼓串九州。”诙谐中含悲伤,加之曲调低沉,形象地展示了流浪艺人卖艺糊口、饥寒困厄的情景。加上富有乡土气息的服饰:头扎白毛巾,上身着对襟褂,下身着蓝或黑色布裤,伴以淳朴的民间小调,使人感到韵味十足,格外亲切。

三、传承谱系

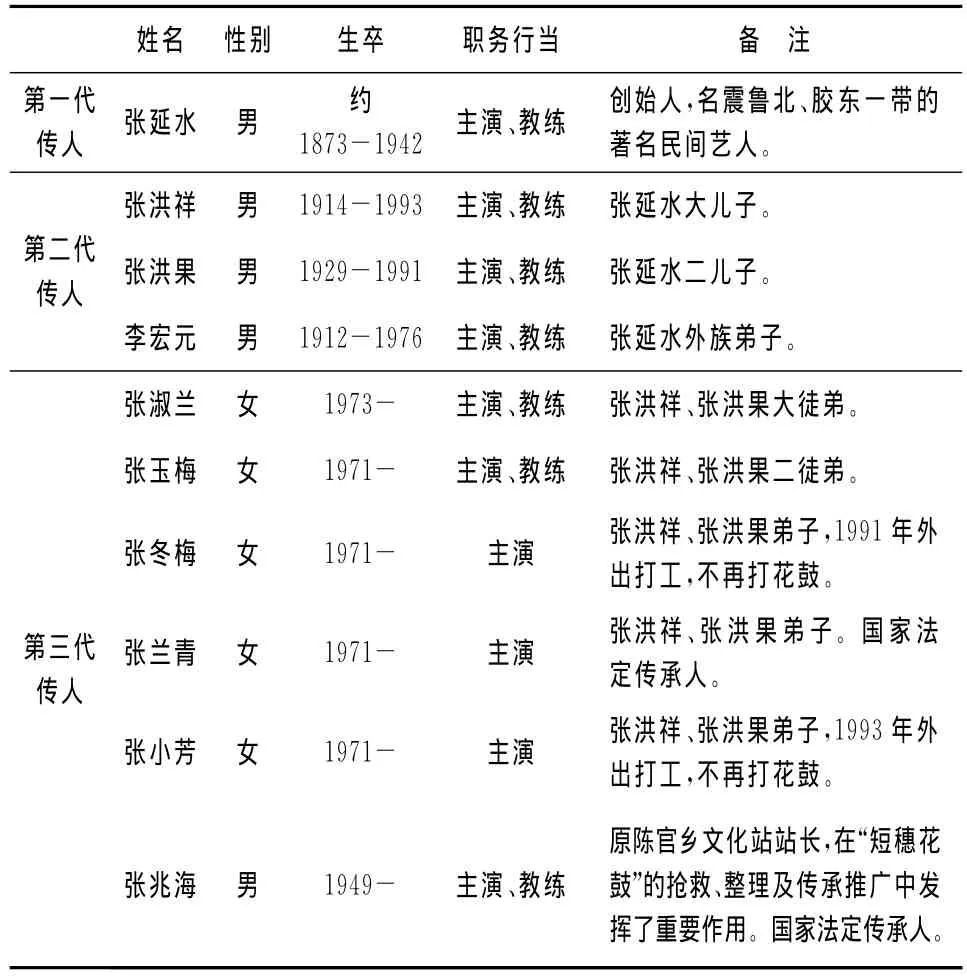

陈官“短穗花鼓”相传百年而不衰,其主要原因是它是来自于民间的一种土生土长的艺术形式,因而被历代人民群众所喜爱、继承。因“短穗花鼓”流布面积较广,传承方式较多、较杂,拟按时间分布,表述如下:

第一代“短穗花鼓”艺人为张延水(约1873-1942),即陈官“短穗花鼓”的创始人,从小要饭,在长年乞讨中,发展演练了“短穗花鼓”这一艺术形式,技艺不断提高,表演不断翻新,成为当时名震鲁北、胶东一带的有名民间艺人。

第二代“短穗花鼓”艺人为张延水的两个儿子张洪祥(1914-1993)、张洪果(1929-1991)及其徒弟李宏元(1912-1976)。张洪祥和张洪果自幼跟随张延水在外乞讨,从小学习“短穗花鼓”技艺,深得其父真传,并不断创新,使花鼓艺术更加完美。李宏元师从张延水多年,身体素质好,深得张延水真传,曾在华东六省一市汇演中夺得一等奖。

第三代“短穗花鼓”艺人为张洪祥、张洪果兄弟俩培养的张淑兰、张玉梅等5个女徒弟。其中三个已经嫁到外村去了,而大徒弟张淑兰和二徒弟张玉梅则嫁在了本村。张洪祥、张洪果兄弟过世后,原陈官乡文化站站长张兆海便挑头负责这一民间艺术的继承与发展。

陈官“短穗花鼓”传承人员谱表(见表1)。

表1 陈官“短穗花鼓”传承谱系

四、文化内涵

“短穗花鼓”经黄河文化的孕育、齐鲁文化的渗透并吸收周边燕赵文化、中原文化的营养,最终形成了自己独具特色的艺术风格,同时也展现出别具风采的文化神韵。纵观“短穗花鼓”的发展历程,可以看出其有如下三个显著的文化特征:

(一)黄河文化的延续

黄河是我们民族的母亲河,经过亘古不息的流淌,孕育出世界最古老、最灿烂的文明。东营是黄河入海的地方,具有五千年文明的黄河文化对这里也产生了深刻的影响。宋元明清以来,经过多次民族融合和人口迁移,黄河三角洲成为秦晋文化、燕赵文化、齐鲁文化、黄河与海洋文化交汇地,逐渐形成了多种文化相互交融的地域人文环境。“短穗花鼓”可以说是这些文化交融的具体写照,“短穗花鼓”与青海的藏鼓、腰鼓,甘肃兰州的太平鼓,陕西宜川的斗鼓,山西的威风锣鼓,河南开封的盘鼓一起展现了沿黄地区独有的民族文化,成为黄河文化的延续。从“短穗花鼓”质朴奔放的风格中便可看出黄河那气势恢宏、大气磅礴的文化神韵,体现出一种原始、古朴、不加雕琢的原生态之美。

(二)齐鲁文化的渗透

“短穗花鼓”是黄河三角洲区域文化发展的产物,同时又在齐鲁文化的大背景下成熟、定型,从某种意义上说可谓是整个齐鲁文化的缩影,它包含深厚的文化底蕴。齐鲁文化是中华文化的重要组成部分,春秋战国时期的齐国曾是泱泱大国,重视海洋的开发,重视商业的发展,是一个务实开拓的国度;鲁文化重视农业生产,注重道德礼仪的教化。在此之后的岁月里两种文化互相补充,相互融合,最后形成了以儒家文化为代表的齐鲁文化。“短穗花鼓”表演中所唱的《串九州》、《报喜歌》、《劝人歌》、《十二月》等小曲无不是反映爱情亲情、孝道礼仪、行侠仗义的主题内容,从中可以看到其文化内涵。因此对“短穗花鼓”艺术的研究有利于加深对齐鲁文化的整体认识,同时对振兴齐鲁文化、黄河口文化,对东营市的文化强市建设都具有极其重要的意义和作用。

(三)尚武精神的体现

广饶是武圣孙子的故里,作为培育兵圣、产生兵学思想的土地必然蕴含着身后的尚武精神,“短穗花鼓”便体现着兵学文化的积淀。“短穗花鼓”中的“单劈叉”、“双劈叉”、“张飞骗马”、“黑狗钻裆”、“菊花盖顶”、“苏秦背剑”、“鲤鱼打挺”、“喜鹊登枝”、“神仙绊脚”、“就地十八滚”、“老虎大撅尾”等动作甚至可看作是高超的武术表演,整场动作的布局也犹如兵法上的排兵布阵,该民间舞蹈艺术浓厚的尚武精神可见一斑,充分展现着浓郁的形式美、意蕴美及力度美,同时也说明,在黄河口民间,曾被作为血腥的杀人手段的武艺已经具有了越来越多的娱人和自娱的游戏因素,这也跟清初曾一度在民间禁武,迫使武术去掉许多实战技击的内容,而成为防身健身的练习手段的政策导向有关。

(四)坚韧顽强的人文性和接受外来文化的包容性

历史上的黄河多次改道、决口、漫流,沿海地带也常受海潮袭击,使得黄河三角洲地区的生存环境非常恶劣,在历史上属于自然灾害多发区。但这种艰苦恶劣的生存环境,反而造就了黄河口人吃苦耐劳、勇于抗争的坚韧性格及勤劳朴实、不畏强暴、力争上进的顽强生命力[4]。正是黄河口的苦难打造了“短穗花鼓”,其发生发展的轨迹验证了“艺术源自苦难”的不变真理,“短穗花鼓”其实就是黄河口坚韧人文性的真实写照。

黄河口是一个典型的移民聚集区。从明朝初叶,一直到上个世纪末,不同规模的移民为黄河口带来了新的人口资源,同时也带来了不同区域的文化和民俗习惯。大规模人口流动,在很大程度上让东营地域文化和民俗习惯带有了海纳百川、兼收并蓄的包容性特点。“短穗花鼓”从最初逃荒路的学习吸收到后来艺人的探索创新,体现着迅速接受外来文化的先进成分以改造、发展自身文化的黄河口文化的重要特征,彰显着劳动创造之美和人情美。

注释:

①广饶县政协文史委.广饶风物[M].东营:东营市广电新闻出版局,2007:304.

[1] 王利器.史记注译(卷三)[M].西安:三秦出版社,1998:1706.

[2] 李调元.南越笔记(卷一)[M].北京:中华书局,1985:11.

[3] 中国民族民间舞蹈集成编辑部.中国民族民间舞蹈集成(山东卷)[M].北京 :中国ISBN中心,1998.

[4] 郑杰文.黄河三角洲文化的历史进程及基本特征[N].光明日报,2007-01-05(4).

J722.212 < class="emphasis_bold">[文献标识码]A[文章编号]

1673-5935(2012)02-0083-04

2012-05-20

山东省教育厅人文社会科学研究计划项目(S07WF32)部分成果

李志强(1969-),男,山东沂源人,中国石油大学胜利学院科研处讲师,主要从事文艺学、民俗学研究。

[责任编辑] 蓝若水

——山东省广饶县花宫镇中心小学简介