北京市朝阳区农村社区居民抑郁状况的影响因素分析

朱梅芳,张曼华,张婉奇,石 扩,张巧玲,杨凤池

精神、心理及行为问题是引起疾病的主要原因,研究显示中国最重要的精神问题是抑郁症[1]。北京市常住人口中抑郁症的患病率调查显示北京市抑郁症的时点患病率为3.31%,终生患病率为6.87%[2],因此抑郁症是一种患病率较高的常见精神障碍,预防控制抑郁症应成为我国医疗卫生工作的重点之一。本研究旨在应用多种量表对北京市朝阳区农村社区居民的抑郁症状进行调查,并对抑郁症状的影响因素进行分析,以期为今后有针对性地提高社区居民的心理健康水平提供依据。

1 对象与方法

1.1 调查对象 首先采用随机抽样的方法选取两个乡镇以及下属的6个社区/村作为研究现场,采用标准组群抽样方法(probability proportion to size,PPS)确定各村的样本量,最后采用单纯随机抽样的方法选择相应数目的农村社区居民作为最终研究对象。最终确定样本量为2 000人,2个农村社区各抽取500人,其余4个村委各抽取250人。研究对象为15岁及以上的社区居民,均具有自行完成问卷的能力。本次调查共发放问卷2 000份,将缺失率>10%的问卷视为无效问卷,共回收有效问卷1 996份,有效回收率为99.8%。其中男1 003名(50.3%),女992名(占49.7%);平均年龄为(45±15)岁。

1.2 研究工具

1.2.1 患者健康问卷(patient health questionnaire,PHQ)[3]Spitzer等于1999年根据美国精神障碍诊断与统计手册第4版(DSM-IV)的诊断标准编制的第一个用于初级保健的自评问卷,主要包括抑郁、焦虑、物质滥用、饮食障碍及躯体化障碍五大部分内容。其中,PHQ的抑郁症状群分量表(PHQ-9)作为抑郁症的一个简便、有效的筛查量表[4],在国外被广泛应用于社区卫生中心抑郁症的筛查工作[5]。PHQ-9由9个条目组成,用于抑郁障碍筛查和症状严重度评估。这9个条目完全根据DSM-IV关于抑郁障碍的诊断标准制定[4],它们分别是愉快感丧失、心情低落、睡眠障碍、精力缺乏、饮食障碍、自我评价低、集中注意力困难、动作迟缓、消极观念。患者回答选项“完全不会”、“几天”、“一半以上的日子”和“几乎每天”分别相对应0、1、2、3分值。PHQ-9总分值范围为0~27分。分值5、10、15、20分别为“轻度”、“中度”、“中重度”、“重度”抑郁的分界值。国内有研究表明:PHQ-9内部一致性系数(Cronbach′s α系数)为0.8325,条目间的相关系数为0.233~0.523,各条目与量表总分的相关系数为0.451~0.693,PHQ-9的灵敏度为88%,特异度为99%[6]。有研究认为PHQ-9与其他抑郁筛查工具相比其灵敏度和特异度相当甚至更高,并且没有年龄、性别和种族的限制[7]。国内也有研究表明PHQ-9是一个重要的、可信的、简易的抑郁筛查工具[6]。

PHQ中的广泛性焦虑量表(GAD-7)通过计算问卷的得分来评价。患者的回答选项“完全不会”、“几天”、“一半以上的日子”和“几乎每天”分别相对应0、1、2、3分值。GAD-7七条项目的总分值范围从0~21分。分值5、10、15、20分别相对应代表“轻度”、“中度”、“中重度”、“重度”焦虑的分界值。虽然设计GAD-7主要用于广泛性焦虑障碍的筛查和严重度测评,但GAD-7对其他三种普遍的焦虑障碍-惊恐障碍、社交焦虑症、创伤后应激障碍也有很好的筛查作用。中文版本也具有良好的信度和效度,灵敏度和特异度均在85%以上[8]。

1.2.2 社会人口学基本信息资料表 自编量表,共包含姓名、性别、年龄、民族、婚姻状况、文化程度、目前的工作状况、家庭人口数、家庭人均月收入、宗教信仰10个信息条目。

1.2.3 自测健康评定量表(self-rated health measurement scale,SRHMS)[9]由许军等基于WHO的健康定义采用Delphi法和现场调查法编制。此量表为自评量表,由10个维度,48个条目组成,涉及到个体健康的生理、心理和社会三个方面,其中1~18条目组成自测生理健康评定子量表(包括3个维度:身体症状与器官功能、日常生活功能、身体活动功能),19~34条目组成自测心理健康评定子量表(包括3个维度:正向情绪、心理症状与负向情绪、认知功能),35~47条目组成自测社会健康评定子量表(包括3个维度:角色活动与社会适应、社会资源与社会接触、社会支持)。此外还有健康总体自测维度。此量表有10个反向评分条目,38个正向评分条目,健康总体自测维度不参与子量表分和总量表分的计算,将以分类变量的形式进行独立分析。每个条目的理论最高值是10,最小值是0。自测生理健康、自测心理健康、自测社会健康三个评定子量表分和自测健康评定量表总分的理论最高值分别为170、150、120、440,理论最小值均为0。此量表的得分高低能够直接反映健康状况的好坏,得分高说明健康状况好,可用于14岁以上各种人群的健康状况评价,可用于临床医疗的效果评价和社区卫生保健服务,信效度较好。

1.2.4 自我效能问卷 (self efficacy,SE)[10]此问卷对有效地控制自己生活各方面能力的知觉或信心水平进行评估。该量表共包括10个条目,总分为各个条目的分值相加,中文版具有较好的信度和效度。

1.2.5 自尊评估量表(the self-esteem scale,SES)[11]由Rosenberg等编制,共10个条目,分四级评分,1表示非常符合,2表示符合,3表示不符合,4表示很不符合。总分范围是10~40分,分值越高,自尊程度越高。此量表信效度较好,易于评分,国内有研究证实量表第八个条目若作为正向题记分更符合国内文化,能提升量表的信度[12];此量表是对自己的积极或消极感受的直接估计,目前已被广泛应用。

1.2.6 简易应对方式问卷(ways of coping questionnaire,WCQ)[11]由积极应对和消极应对两个维度(分量表)组成,包括20个条目。积极应对维度由条目1~12组成,重点反映了积极应对的特点;消极应对维度由条目13~20组成,重点反映了消极应对的特点。问卷为自评量表,采用多级评分,在每一应对方式项目后,列有不采用、偶尔采用、有时采用和经常采用四种选择(相应的评分为0、1、2、3),由受试者根据自己情况选择一种作答。结果为积极应对维度平均分和消极应对维度平均分。信度:量表的重测相关系数为0.89,Cronbach′s α系数0.90;积极应对分量表的Cronbach′s α系数为0.89,消极应对分量表的Cronbach′s α系数0.78。

1.2.7 应激感受量表(perceived stress scale,PSS)[13]由Cohen等于1983年设计,该问卷包含10个条目,采用5级评分法计分,广泛用于评估个体在最近一个月内的应激感受程度。总分越高表示应激感受水平越高。该量表在戒烟人群中具有较好的信效度,Cronbach′s α系数为0.86[14]。上海王振等研究了该问卷中文版量表在中国女性警察中的信效度,翻译后的中文版问卷的Cronbach′s α系数为0.86,重测信度为0.68[15]。

1.2.8 酒精依赖疾患识别测验(the alcohol use disorders identification test,AUDIT)[11]此量表由10个问题组成,所有问题都是涉及酒精问题的,3个问题涉及饮酒量与饮酒频率,3个问题有关酒精依赖,4个问题有关因酒精引起的各类问题。≥8分者为阳性,前3个问题高分而其余不见高分者则提示严重危害性饮酒;问题4、5、6高分则表示酒精依赖;最后部分高分则说明饮酒有伤害。此量表具有跨国标准化,方法简便迅速灵活,可筛选识别严重危害性饮酒、伤害性饮酒甚至酒精依赖。

1.3 质量控制 调查员经严格培训,熟悉调查问卷,掌握一定的调查技巧。以社区为单位进行团体施测。调查时,请其自评填写问卷,不允许讨论或互看,对不能自行填写的则由调查者负责询问并填写。调查结束后,调查员认真复核,及时整理调查问卷,对有漏项及错项者,及时给予纠正或追踪。督导员经严格培训,及时对调查员的工作进行检查,检查调查表填写是否规范、正确,并把发现的问题告诉调查员,帮助改进调查技术,提高其工作责任心。合格数据用EPidata软件双遍录入。

1.4 统计学方法 采用SPSS 18.0软件进行统计分析,对资料进行频数统计,抑郁症状影响因素采用Logistic回归分析。检验水准为α=0.05。

2 结果

2.1 居民抑郁症状群检出结果 以抑郁症状群分量表(PHQ-9)为筛查量表,分值≥5分者为抑郁症状筛查阳性组,共671人,分值<5分者为抑郁症状筛查阴性组,共1 325人。

2.2 抑郁症状的影响因素分析

2.2.1 变量赋值 调查量表中涉及到的可能存在的相关因素共有17个,包括性别、年龄、民族、婚姻状况、文化程度、目前的工作状况、家庭人口数、家庭人均月收入、宗教信仰、自测健康量表得分、自我效能感量表得分、自尊评估得分、积极应对得分、消极应对得分、应激感受得分、焦虑症状、酒精依赖得分。对其中的分类变量予以赋值。

2.2.2 抑郁症状影响因素的单因素Logistic回归分析 在α=0.05的水平上,将因变量抑郁症状筛查阴性组定义为0,抑郁症状筛查阳性组定义为1,采用单因素Logistic回归分析,对所有调查因素进行逐一的筛选,每一类别均以第一项为参照,结果显示在不考虑其他任何因素的条件下,抑郁症状的影响因素为性别、自测健康及子量表、各维度、自我效能、自尊、积极应对、消极应对、应激感受、焦虑症状、酒精依赖。见表1。

表1 社区居民抑郁症状影响因素的单因素Logistic回归分析

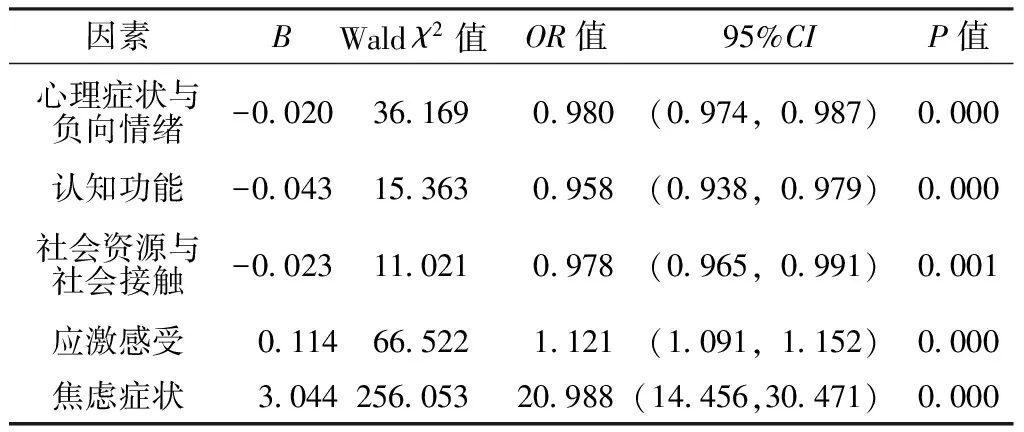

注:-表示无子分类

2.2.3 社区居民抑郁症状影响因素的多因素Logistic回归分析 为排除混杂因素的影响,采用向前条件法,将单因素Logistic回归分析中有统计学意义的变量:性别、身体症状与器官功能、日常生活功能、身体活动功能、正向情绪、心理症状与负向情绪、认知功能、角色活动与社会适应、社会资源与社会接触、社会支持、自我效能、自尊、积极应对、消极应对、应激感受、焦虑症状、酒精依赖同时引入多因素Logistic回归模型,引入标准和剔除标准的概率分别为0.05和0.1,排除交互作用后,最终筛选出5个有统计学意义的相关因素,按照影响效果由大到小排序分别为:焦虑症状、应激感受、心理症状与负向情绪、社会资源与社会接触、认知功能。其中心理症状与负向情绪、认知功能、社会资源与社会接触是保护因素,而应激感受、焦虑症状筛查阳性则是危险因素。见表2。

表2 社区居民抑郁症状影响因素的多因素Logistic回归分析

Table2 The community residents′ depression impact factors were analyzed by using multivariate logistic regression method

因素BWaldχ2值OR值95%CI P值心理症状与负向情绪-0 020 36 169 0 980 (0 974,0 987)0 000认知功能-0 043 15 363 0 958 (0 938,0 979)0 000社会资源与社会接触-0 023 11 021 0 978 (0 965,0 991)0 001应激感受 0 114 66 522 1 121 (1 091,1 152)0 000焦虑症状 3 044256 05320 988(14 456,30 471)0 000

注:心理症状与负向情绪是反向条目,即得分越高,心理症状及负向情绪越少

3 讨论

排除混杂因素的影响后,本研究最终得出心理症状与负向情绪、认知功能、社会资源与社会接触、焦虑症状、应激感受是抑郁症状的影响因素。即:心理症状与负向情绪越少、认知功能水平越高、社会资源与社会接触越广泛,则不易患有抑郁。应激感受水平越高或具有焦虑症状,则易患有抑郁。

焦虑障碍可表现为情绪和躯体两方面的症状:如恐慌、烦恼、紧张等情绪;躯体症状表现为坐卧不安、紧张性头痛、颤抖、无法放松等运动性紧张,还常伴有出汗、心动过速或呼吸急促、上腹不适、头晕和口干等植物神经活动亢进表现[16],若焦虑情绪和躯体症状症状过重,持续时间过长,则很可能产生抑郁障碍,造成两者共病。倪俊芝[17]通过大量的心理测验发现,抑郁和焦虑障碍共病患者具有一种共同的神经质基础,表现为自卑、排斥、沮丧、害羞及情感苦恼。本研究表明,焦虑症状是影响抑郁症状的重要危险因素,具有焦虑症状者易患有抑郁。因此本研究认为对抑郁早期人群的心理治疗应针对抑郁早期和(或)焦虑早期症状的人群同时进行,而不应仅对抑郁早期人群进行。

现代应激理论认为,应激是个体面临或察觉(认知、评价)到环境变化(应激源)对机体有威胁或挑战时做出的适应和应对的过程。Kessler等[18]指出应激过程的心理生理反应主要包括情绪反应及生理生化指标的变化,最常见的是抑郁、焦虑;有研究认为,应激是抑郁症最危险的因素之一,与抑郁的亚临床模型中的“快感缺失”行为和功能缺损的奖赏相关的神经通路有关联;也有学者认为应激与抑郁症之间呈一种剂量-反应关系,即生活事件越多,抑郁症的发病率越高,症状也越重[19]。本研究结果与其较一致,即应激感受水平越高,越易患有抑郁。因此在干预过程中,要尽量降低个体对生活事件(主要是负性生活事件)的应激感受水平,这可通过改变他们对生活事件的不合理认知来实现。

本研究表明,认知功能是影响抑郁症状的重要保护因素;非理性信念越少,认知功能水平越高,所引起的心理症状与负向情绪越少,则更不易患有抑郁。研究显示,歪曲的认知直接导致焦虑抑郁等心理学症状[20],而纠正抑郁症患者错误认知之后,可改变其情绪和行为,利于临床症状的改善和恢复[21]。有研究认为:“一个精神病患者的认知模式改变可以帮助心理障碍的治疗”,并指出“所有通过改变认知功能障碍的治疗工作都是直接或间接的”[22]。由此可见认知功能水平的改变,对改变抑郁症状有重要影响。因此在心理干预的方案中,可考虑从认知疗法入手,从根本上降低焦虑、抑郁情绪状态。

综上所述,焦虑症状、应激感受、认知功能、心理症状与负向情绪、社会资源与社会接触是抑郁症状的影响因素。对社区抑郁早期人群的心理治疗应针对抑郁早期和(或)焦虑早期症状的人群同时进行,可从认知疗法入手,改善他们的情绪状态,增强认知水平和人际沟通能力,降低焦虑和应激感受水平,减轻自卑、孤独感等方面进行。

1 费立鹏.中国的精神卫生问题-21 世纪的挑战和选择[J].中国神经精神疾病杂志,2004,30(1):1-10.

2 马辛,李淑然,向应强,等.北京市抑郁症的患病率调查[J].中华精神科杂志,2007,40(2):100-103.

3 Spitzer R,Roenke K,Williams JB.Validation and utility of a self-re-port version of PRIME-MD:The PHQ primary care study[J].JAMA,1999,282(18):1737-1744.

4 Kroenke K,Spitzer RL,Williams JBW.The PHQ-9 validity of a brief depression severity measure [J].J Gen Intern Med,2001,16(9):606-613.

5 Wulsin L,Somoza E,Heck J.The feasibility of using the Spanish PHQ-9 to screen for depression in primary care in Honduras primary care companion[J].J Clin Psychiat,2002,4(5):191-195.

6 徐勇,吴海苏,徐一峰.病人健康问卷抑郁量表(PHQ-9)在社区老年人群中的应用-信度与效度分析[J].上海精神医学,2007,19(5):257-259.

7 张少茹,李宁,张银萍.老年痴呆照料者的困扰与生活质量的相关性研究[J].中国实用护理杂志,2004,20(4):58-59.

8 何筱衍,李春波,钱洁,等.广泛性焦虑量表在综合性医院的信度和效度研究[J].上海精神医学,2010,22(4):200-203.

9 张作记.行为医学量表手册[M].北京:中华医学电子音像出版社,2005.

10 王才康,胡中锋,刘勇.一般自我效能感量表的信度和效度研究[J].应用心理学,2001,7(1):37-40.

11 汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999:31-36.

12 田录梅.Rosenberg(1965)自尊量表中文版的美中不足[J].心理学探新,2006,26(2):88-91.

13 Cohen S,Lichtenstein E.Perceived stress,quitting smoking,and smoking relapse[J].Health Psychol,1990,9(4):466-78.

14 Leung DY,Lam TH,Chan SS.Three versions of perceived stress scale:Validation in a sample of Chinese cardiac patients who smoke[J].BMC Public Health,2010,25(10):513.

15 Wang Z,Chen J,Boyd JE,et al.Psychometric properties of the Chinese version of the Perceived Stress Scale in policewomen[J].PLoS One,2011,6(12):26-28.

16 世界卫生组织.ICD-10精神与行为障碍分类[M].北京:人民卫生出版社,1999:114-115.

17 倪俊芝.焦虑和抑郁障碍共病的研究现状[J].中国健康心理学杂志,2005,13(5):388-390.

18 Kessler RC,Price RH,Wortman CB.Social factors in psychopathology:stress,social support,and coping processes[J].Annual Psychology,1985,36:531-572.

19 黄碧蓉.心理健康与应激的关系研究[D].武汉:华中科技大学,2006.

20 杨德森.行为医学[M].长沙:湖南师范大学出版社,1990:264.

21 刘哲宁,姚树桥.认知行为疗法[J].中国临床康复,2002,6(21):3159-3160.

22 吴贝贝,曹召伦,何成森.抑郁症的认知行为疗法研究现状[J].安徽医药,2001,15(3):370-372.