基于低碳出行理念的城市社区公共体育设施规划研究

朱 宏

(北京体育大学武术学院,北京 100084)

环境恶化、气候变暖让低碳成为各学科的重要命题。城市作为人类生产和生活的主要空间载体,是碳排放的主要源头,交通是城市各类活动中碳排放的主要领域,并呈现出快速增长的态势[1]。传统的交通治理方法——拓宽道路,仅靠提高车速来解决“通过性”,并不能有效地减少碳排放。

城市空间结构对城市碳排放具有一定的锁定作用,我国正值快速城市化的关键时期,如何通过合理规划,构建符合低碳出行理念的城市空间结构,是引导居民低碳出行,降低城市交通碳排放的主要措施。社区是城市的细胞,社区地域内的空间及功能布局对城市的活动-移动系统产生结构性的影响。体育活动出行是日常生活出行的重要组成部分,贯彻低碳出行理念是绿色体育应有之义。因此,如何合理地规划建设城市社区公共体育设施,形成高效的体育活动-移动系统,是减少体育活动出行碳排放量,构建低碳城市的重要环节。但如何将低碳出行理念用于城市规划建设的实践中,需要更加深入的研究。相对于低碳城市的研究来讲,关于城市居民低碳出行的研究不多,且主要集中于交通方面,将城市交通与城市空间规划结合起来进行研究的较少,从低碳的角度探讨居民体育活动出行及其对应的公共体育设施规划布局的专门研究尚未见到。本研究从低碳出行理念出发,探讨城市社区公共体育设施的规划建设,目的在于找出阻碍城市居民体育活动出行的城市空间结构因素,构建符合居民体育活动出行需求的内向型社区公共体育设施空间结构,引导居民生活体育活动出行低碳化。

1 低碳城市与居民体育活动低碳出行

随着全球气候变暖、生存环境恶化等问题的日趋严峻,低碳理念正广泛而深刻地改变着人们的价值观及生活方式[2]。中科院可持续发展战略研究组认为,低碳城市即以城市空间为载体,发展低碳经济,实现绿色交通和建筑,转变居民消费观念,创新低碳技术,从而达到最大限度地减少温室气体排放的城市[3]。目前,国内许多城市不约而同地提出了建设低碳生态城市的计划。上海、保定作为中国低碳城市发展项目的首批入选城市,已经走在了低碳城市建设的前列。

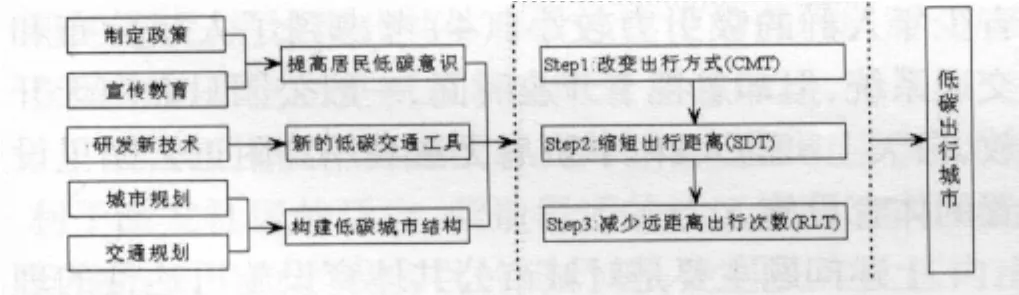

图1 低碳出行城市的构建

构建低碳城市,需要从居民意识(理念)、城市结构、技术创新、生活方式等方面入手(见图1)。其中,居民的意识和生活方式具有较强的关联性,但从居民认识到形成一种生活方式需要一个习惯养成的过程。构建低碳城市的措施主要有以下3种:(1)提高城市居民的低碳意识;(2)发展新的低碳交通工具;(3)构建符合低碳出行的城市结构。

低碳出行是指在日常活动出行中,主动采用降低CO2排放量的交通方式,如主动选择步行、自行车等交通工具。低碳出行在发达国家的某些城市已经逐渐发展成为一种生活方式。前人研究表明,要达到低碳出行的目的,可采取3步走的措施:(1)改变出行方式(CMT Mode);(2)缩短出行距离(SDT Mode);(3)减少远距离出行的次数(RLT Mode)(ZHAO Hongyu&CHU Yun,2009)。

城市空间结构对居民日常行为,尤其是对居民日常活动出行方式的选择具有直接的影响。低碳城市的规划与建设,有赖于低碳城市空间结构的构建,以及城市居民低碳行为模式的培育。低碳城市空间规划是实现低碳城市发展模式的有力保障[4]。

社区是城市的基本单元,低碳社区的建设,是构建低碳城市的重要方面。城市低碳社区建设的内容主要包括用地布局、低碳建筑、替代能源、资源利用及出行方式5个方面[5]。随着“精明增长”和“新城市主义”等规划理念在西方的发展,关于城市活动-移动系统的研究悄然升起。居民健身意识的不断提高,其体育活动出行也必将成为日常活动体系中的重要组成部分,现在提出构建适合低碳出行模式的城市社区公共体育设施布局网络,具有较强的现实意义。

2 当前我国城市公共体育设施建设中存在的问题

2.1 城市公共体育设施缺乏统一规划

当前城市规划呈现出组合化的趋势,但关系民生的城市公共体育设施,没有形成专项规划,也没有纳入城市总体规划。

《城市居住区规划设计规范》(2002年版)中,对居住区、居住小区、居住组团三个级别的公共体育设施进行了详细规定,但存在文体指标合用的问题[6]。规范中对居民小区内的体育设施设为应建项目,对居住区内的运动场/馆设为宜配建项目,并没有做出硬性规定。

从实际建设情况来看,居住区和居住小区内的公共体育设施建设仍有较大的欠缺。例如:居住小区内的公共体育设施面积小、器械少,居住社区级别的公共体育设施服务半径过大、选址较偏等。

由于缺乏统一规划,城市内的公共体育设施在整体上没能发挥出良好的效用。其中最关键的问题在于缺乏规划建设的理论依据及实践经验。以往见缝插针式的规划布局不但容易造成重复建设和闲置浪费的情况,而且还会造成空间不公正和社会不公平现象的发生。

城市规划的实质是如何安排人们的生活,基于低碳理念的城市规划,其实质是通过规划改变城市空间形态,让人们养成低碳的生活方式。通过合理的城市社区公共体育设施规划,并配以科学的宣传引导,可以促进居民形成高效、低碳的体育生活方式。

2.2 居住社区层面公共体育设施建设缺失

社区作为城市生活的出发点和落脚点,是获得归属感和认同感的重要环节,是维持社会稳定的基石。专家学者都非常认同社区公共体育设施建设的重要性,但其规划建设实践中却存在概念混淆,功能定位不明,被侵占或挪用,定位不准确,选址不恰当等问题[7]。

“社区”一词作为舶来品,其概念中虽有地域范围(区域)的规定性,但该地域范围到底有多大,并没有给出明确的说明,因此出现了街道社区、居住社区、社区居委会等地域范围不一的概念。居住区是城市规划领域的一个重要概念,是指一个城市中住房集中,并设有一定数量及相应规模公共服务设施和公用设施的地区,是一个在一定地域范围内为居民提供居住、游憩和日常生活服务的社区[8]。城市内的住房主要集中于居住区内,因此居住区内的居住密度大,居住社区是构成社会和组织居民生活的基本单元,我国的社区规划实践一直停留在居住区规划层面[9]。

纵观我国的城市公共体育设施建设,健身点这一形态一般建于居住小区内,是与居住小区相对应的概念范畴。社区公共运动场是与街道相对应的公共体育设施。健身苑则是与居住社区相对应的公共体育设施形态。但体育行政部门常将健身苑与健身点的概念混淆,在建设实践中也有将健身苑设置在居住小区内的情况,只是在器件数上区别于健身点,但我国“门禁社区”的居住小区建设模式,无形中给居住小区外的居民增加了一道屏障。独立于居住小区之外,级别低于街道级公共体育设施的健身苑的建设严重缺失。这不仅直接影响了居民走出家门(居住小区)从事体育活动的积极性,也是影响城市活力的重要方面。

2.3 城市公共体育设施分配不均

我国“十二五”规划纲要提出了在以人为本和服务为先的原则下建立健全基本公共服务体系,以推进基本公共服务均等化目标的实现。《全民健身条例》中规定,地方各级人民政府应当依法保障公民参与健身活动的权利。城市公共体育设施是城市公共服务的依托载体之一,公共体育设施均等化是实现基本公共服务均等化的重要方面。

城市公共体育设施属于定点设施,是城市社会性服务的主要物质载体。城市公共服务设施的公共物品属性决定了其外部性场呈现出圆锥形分布,非均质性的空间布局将导致其服务效益的空间差异和社会不公平[10]。一般情况下,高档居住区的公共体育设施配套相对齐全。因此在市场条件下,不同群体对城市公共服务的获取取决于其购买能力,高收入阶层通过对居住区位的选择,实现对城市公共体育设施资源的获取。

在城市更新过程中出现了许多形式的保障性住房,如动迁/拆迁房、经济适用房、廉租房等。我国当前正值保障性住房建设的快速推进时期,此类社区一般选址于较偏远的城市边缘区或郊区,社区内的公共设施配套严重滞后,此类现象已经在上海、北京等大城市出现。如果不在开始建设时就注意公共体育设施的规划建设,到建设完成后,居民虽然居有其所,但也将因相关配套不健全而造成生活不便,从而加剧社会不公平和社会分异。享受保障性住房政策的群体多为低收入阶层,其出行能力较差,到设施较多但距离较远或服务较好的消费性场所去健身不太现实。

2.4 对城市公共体育设施可达性的理解存在误区

当前城市公共体育设施建设面临的问题主要有:(1)较多地关注城市公共体育设施的数量,却很少关心其空间布局,如通常将人均体育场地面积作为评价指标;(2)虽然考虑到了人口分布等空间因素,却又没有考虑到其与现有交通服务体系的吻合,如将体育设施配置在离公交/地铁站点较远的地方;(3)公共体育设施仅照顾到了部分人群,却忽视了其他人群,如居住小区内的健身点,其设施比较适合老年人群,对中年和青少年人群的吸引力较小;(4)考虑到了人口分布和交通系统,但却忽视了开放时间,一般公园只在白天开放,白天上班的人群,下班后无法利用到附近公园里设置的体育设施。

上述问题主要是对城市公共体育设施可达性的理解存在偏差。可达性是解决基本公共服务公平性和均等化的基本问题。可达性是指居民克服距离和时间等阻力到达某服务设施或活动场所的愿望和能力的定量表达[11]。可达性是一个综合的概念,主要有个人可达性和设施可达性,空间可达性和非空间可达性,主观可达性和客观可达性等[12]。影响公共体育设施可达性的因素较多,例如:到公共体育设施的距离、时间、交通便捷程度、设施本身的吸引力以及居民的属性特征,都可能影响到其可达性,在具体规划建设实践中,需要多方面的考虑。

3 城市公共体育设施低碳化规划模式

3.1 规划尺度

一般而言,城市规划尺度有区域、城市、社区3种。其中,区域尺度为宏观层面,主要讨论城市与城市之间的联系;城市尺度是中观层面,一般从城市形态入手进行分析;社区尺度属于微观层面,主要涉及社区内的密度控制及开发强度。根据低碳城市的战略目标,城市应立足于规划适度紧凑的空间布局结构。

社区作为城市居民居住和生活的主要空间载体和活动单元,也是城市生活体育的落脚点,城市公共体育设施的规划,应以社区为主要尺度。以社区为尺度建设公共体育设施,有利于形成紧凑型空间布局模式,有利于居民日常体育活动低碳出行,有利于建立资源节约型和环境友好型社会,有助于增加社区凝聚力和活力。

城市公共服务设施的不良可达性容易造成交通拥堵及高碳排放。当前常见的治理交通问题的做法是从交通本身入手,如拓宽马路,建设高架桥或隧道避开交通信号灯等。如此做法着实在提高行车速度、节省出行时间方面有所帮助,但对低碳出行却无明显的效果。另外一种做法是将不同功能的设施布局在相应的空间区位,构建高可达性的场所空间结构,这样不仅可以满足居民日常活动需求,同时对于构建低碳城市大有裨益。

级别较高的大型体育场馆虽然可以彰显政绩,但因其可达性差而只能满足周边居民的健身需求,常出现利用效率低和闲置的情况。社区层面所对应的健身苑的建设,是城市公共体育设施建设的薄弱层面,应该在城市物质空间更新或新建时着重考虑。

分散的、小尺度的城市公共体育设施布局,不仅有利于激发社区的活力,营造舒适的社区氛围,还可以与其他活动出行形成多目的出行链,让居民在社区内出行即可满足其基本的生活活动需求,以减少因设施不足而造成的远距离出行,降低城市主干道的交通压力,从而达到低碳出行的目的。

以社区为主要尺度布局城市公共体育设施,目的有两个:一是在居民住所周边布局炼-住距离适宜的公共体育设施,引导和激发居民的健身热情;二是构建符合居民健身低碳出行需求的公共体育设施空间结构,引导居民体育活动出行低碳化。

3.2 功能组合

混合功能是指两种或两种以上的城市功能在一定空间和时间范围内的混合状态,主要体现在土地使用、功能布局及空间形态上的混合[13]。功能混合是一个与功能分区相对应的概念,又是与无序的功能混杂有所区别的,具有混合功能的社区,其各种功能之间是相互联系的。

混合功能的土地利用模式有利于形成低碳化的城市空间结构,这就决定了以低碳出行为导向的公共服务设施需要集中、组合布置。城市公共体育设施,可以与居住、商业、服务、办公、休闲娱乐等服务设施组团布置,这样容易形成多目的出行链,可以减少日常生活出行的频率,从而降低碳排放。

社区作为居住和生活的基本单元,其区域内的土地利用趋向于多元混合利用的模式。社区功能的组织对城市整体功能的发挥起着基础作用。社区区域范围内,是居民活动最为集中的场所。随着城市居民对体育活动的需求不断增加,体育活动出行已成为人们日常活动出行的重要组成部分。如果社区内的公共服务设施能够满足居民大部分日常生活活动的需求,远距离出行的需求将大大减少,从而降低城市碳排放。以社区为主要尺度,通过改变社区区域内的空间结构及功能布局来引导居民的出行方式,将具有显著的效果。

城市规划对城市具有长期的、结构性的作用,城市物质空间一旦建立将很难在短期内改变,并对人们的社会生活和经济活动产生深远的影响[14]。通过政策、宣传等外界因素,让居民形成健康、高效的生活方式固然可以减少碳排放,但这些措施并不能改变由于不合理的城市空间结构所带来的交通出行方式及高碳排放所带来的后果。由城市总体规划所决定的城市空间结构一旦确定,届时再对交通出行进行结构性调整并非易事,只能在缓慢的城市更新过程中逐步进行。我国正值城市化快速发展的关键时期,与西方发达国家相比,其城市化程度仍有较大的差距,因此我国的城市普遍具有后发优势,在城市进入以存量空间改造为主的城市更新阶段之前,可以主动选择低碳化的空间结构模式。如果在城市空间结构方面抓住机遇进行调整,则可以走出完全不同于西方发达国家的路子。假如我国也发展成为汽车轮子上的国家之后再谈低碳,只能采用莱斯特·布朗先生所提倡的B模式了。

一味地采用大拆大建的模式进行城市公共体育设施建设有悖低碳原则,可以注意不同功能空间的多重利用。例如:学校、公共文化场馆等。另外,从以往的经验来看,城市更新是空间利益再分配的重要途径,城市公共体育设施常常被忽视、抢占,例如当前我国政府已将新建居住小区内的公共体育设施作为住房配套建设项目交予开发商进行建设,利益至上的指导思想让社区体育设施资源的配给大打折扣,相关调查显示我国现有社区体育场地设施面积远远没有达到现行政策规定的标准。更有甚者,城市公共体育设施空间被私有化的现象也在出现。

3.3 交通方式

城市空间形态在很大程度上是由城市交通体系决定的,一定的城市空间结构需要与之相对应的交通结构体系,交通体系是城市空间结构中不可分割的重要组成部分[14]。以低碳出行为主要理念的城市居民公共体育设施空间结构,需要建设与之对应的绿色交通系统。由于我国城市空间规划与城市交通规划由不同的部门负责编制,横向之间缺乏必要的沟通和衔接,容易将两者片面化从而影响整体效果。城市公共体育设施的建设,需要与低碳导向下的交通出行方式相结合,其空间吻合的一致程度,可以度量城市公共体育设施与该交通系统是否协调。

不同的交通方式产生的碳排放量和能量消耗存在差异。徒步和自行车靠人的呼吸排出CO2,消耗的能量来源于食物。机动车出行产生的碳排放相对较大,能耗也相对较大。按照从低到高的顺序,不同出行方式的碳排放量排序如下:徒步(POD)<自行车(BOD)<公共交通(TOD)<小汽车(COD)。

居民的生活体育活动,以社区为主要范围,低碳理念下的社区体育活动出行,应构建POD&BOD模式,即主要依靠以步行和自行车出行为导向的慢行交通系统。居民到居住小区内的公共体育设施主要依靠步行,居民到居住社区级公共体育设施主要依靠自行车出行,超出居住社区范围则主要依靠公共交通出行。因此,应在居住小区内营造良好的步行环境,小区外、居住社区内则布置以自行车出行为向导的交通方式。

公共自行车服务系统是一种能够很好地解决城市社区内体育活动出行的交通方式。2008年杭州率先在我国实行该系统,目前已成为全球规模最大的公共自行车城市。据报道,截止到2012年9月,我国开展公共自行车服务的城市已达61个。

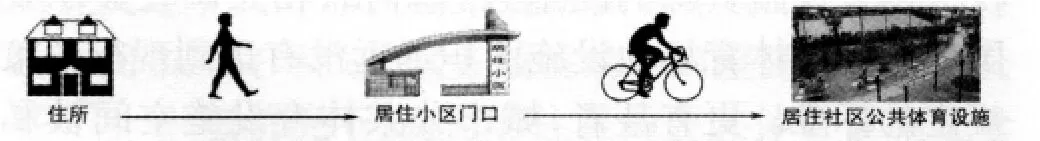

公共体育设施与其他公共服务设施集中布置,是居民日常生活使用频率较高的地点(目的地),而住所则是通常情况下居民日常活动出行的起点。在居住小区门口及社区公共服务设施旁设置公共自行车租赁点,居民从住所步行至小区门口,再从居住小区骑自行车到社区公共体育设施的时间通常在5-8分钟(见图2)。

图2 居住社区内体育活动出行方式示意图

改变以往以小汽车为导向的城市交通出行模式,鼓励社区内出行使用步行和自行车,社区外出行采用以公共交通为主的低碳出行模式。重新梳理社区内外包括体育在内的公共设施服务体系与低碳化交通出行模式之间的关系,重新调整道路的服务对象及其权重,是低碳出行的重要保障。将社区内的公共体育设施与其他公共服务设施进行串联,形成不同服务功能的站点,从而形成社区内以POD和BOD为主,社区外以TOD为主的交通出行模式(见表1)。

表1 到达社区内外不同级别的公共体育设施所对应的交通方式

3.4 内容设置

居住社区内公共体育设施内容的设置,应切实满足其辐射范围内居民的实际需求,通常需要在居民调查的基础上进行设置。居住小区内的健身点建设初期,在一定程度上缓解了居民对周边公共体育设施的需求。但健身点内的公共体育设施,主要有太空漫步机、扭腰器、上肢牵引器、划船器、攀爬器等,此类设施配置较低,较适合老年人健身群体对体育活动的基本需求,对于中年和青少年人群的需求,却没有很好地满足。

在新建居住小区内配建公共体育设施已成为我国的一项基本政策,但起初并没有考虑到各类健身人群的切实需求,将其固定为千篇一律的设施。就房地产开发商而言,追逐利益的驱动力在现实中无法保障居住小区内健身区域面积足够大,设施足够齐全。将适合中年和青少年人群的项目设置在居住小区以外的健身苑进行布置,如此既可以满足出行能力较弱的老年人群在居住小区内健身的需求,也可以满足具有较强出行能力的中年和青少年人群的健身需求。

城市中的各种活动场所与在其中进行各种活动的人组成了一个具有特殊意义的单元。伴随着人们在场所中的活动体验,某种精神注入冰冷的物质空间,使得场所具有了特殊的意义,产生了场所感(包括场所依恋和场所认同两个维度)。人与场所的这种互动作用,随着时间的流失而变得更加巩固。正是城市中具有各种不同功能的场所,让人们的活动方式固定了下来,成为一种习惯性行为。无须夸大场所对行为的控制作用,但这种作用的确存在。人的选择具有主动性,人们可以因为路远等原因选择不到该场所进行活动。但城市中的各种场所,其实质是为了满足人们的活动需求而规划建设的,如果已经或者将要建设的场所,不能满足人们的需求,则在某种程度上限制了人们的行为。因此,场所具有的功能仅为满足人们需求提供了基本条件,而场所在城市中的空间布局,则是规范人的行为,并形成一种生活方式的必要条件。

在城市更新和新城建设的过程中,应注重公共体育设施这种公共空间形态的建设。公共体育设施的布置,应以人为本,特别注重人文特质,起到延续地方文脉,促进公共交往,形成场所精神,恢复居民对公共生活的信心的作用,让单纯的居民体育活动给失落的社区带来生机和活力。

部分居民自驾车到较远的健身设施进行体育活动,而非在社区内进行锻炼,其主要原因是周边的健身服务内容不符合他们的要求。对于有私家车的居民来讲,他们可以选择到较远的设施健身,但对于个人可达性较差的人群则极容易造成因社区内的健身项目与其兴趣爱好不符而放弃体育锻炼。因此,城市公共体育设施的服务内容应在居民调查的基础上进行设置,并兼顾不同群体的出行能力。

3.5 布局模式

居民访谈表明,城市居民体育活动的出发点一般是其住所,住所与周边体育锻炼设施的距离——炼-住距离,是决定城市公共体育设施布局是否对周边居民产生吸引力的主要因素。在交通方式固定的情况下,如果炼-住距离超过居民承受的极限,多数将会选择减少锻炼次数甚至干脆放弃体育锻炼。要使居民仍参加体育锻炼,需要更高速、快捷的机动车出行方式,如:公共交通、私家车等,但机动车的使用过多有悖于低碳出行的理念,而且并不是所有人的出行能力(个人可达性)都能够强到可以到足够远的地方去健身。由此看来,构建炼-住接近的布局模式,是保证城市生活体育活动低碳出行的根本。

炼-住接近的布局模式并不是要求城市公共体育设施离居民住所越近越好,而是应将居民的出行距离控制在一定的范围内,在该范围内居民可以比较方便地到达体育设施进行锻炼,但超出此范围很可能导致居民减少锻炼的次数,甚至放弃体育锻炼。以往见缝插针式的布局模式,较少地考虑到公共体育设施的空间布局,存在如下问题:(1)某些社区内公共体育设施布局过于密集,造成重复建设和闲置浪费的情况发生;(2)某些社区居住人口较为密集,但公共体育设施数量不足;(3)某些公共体育设施没有建在居住社区内,而是建在居住区以外的某些功能闲置的用地上,造成可达性差,少人问津的情况出现。上述问题的出现,主要是没有从可达性的角度看待社区公共体育设施的空间布局问题,从而丧失了公平与效率兼顾的原则。

通过控制社区内公共体育设施的密度,可以实现能够满足居民日常生活体育活动出行需求的适度紧凑、向心性的体育活动出行模式,从而达到低碳出行的目的。通过构建合理的城市公共体育设施空间结构,让城市居民的体育活动出行由无序变为有序,由高碳变为低碳。根据前人的研究成果[15-16],设置在居住小区内的健身点的服务半径约500米,适合步行出行;设置在居住(社)区的健身苑的服务半径约800-1000米,适合自行车出行;设置在街道社区的公共运动场的服务半径约1500米,适合公共交通出行。这与我国街区的设置是相符的。我国的城市中,城市次干道的交叉路口间距一般在350-500米,主干道的交叉路口间距一般在700-1200米,快速路的交叉路口间距一般在1500-2500 米[17]。

由于传统的中心地理论太过理想化,与现代城市的规划布局实践的相符程度值得思考,当前城市空间结构的理论依据已有转向多级网络嵌套理论的趋势。理论上讲,社区的几何中心位置,是社区范围内可达性最强的区位,由内向外,可达性逐渐减弱。根据炼-住接近的布局原则,居住小区内的公共体育设施应布局在小区中心位置,社区内理想的公共体育设施区位应布置在社区区域范围的中心。以由4个街区组成的居住社区为例,居住小区内的公共体育设施应布局在P点附近,居住社区公共体育设施的最好区位在O点附近的4个转角(图3);除此之外,公共体育设施也可沿边(次干道)布置,但注意不可设置在离O点太远的地方,以免扩大空间的不公正和社会的不公平。

值得注意的是,上述空间布局也是比较理想化的形态,其假设街区内均为居住小区,且每个居住小区内的人口密度大致相等。现实中经常存在以下情况:(1)居住与工作、商务、休闲等功能混合布置;(2)其他组团设施与公共体育设施共同争夺区位;(3)受到自然地理环境因素的影响,造成了居住社区内存在不规则地块(街区)的情况。但不论怎样,总的原则是提高公共体育设施的可达性,从低碳的角度布置社区公共体育设施,如将其布置在居住人口密度重心的位置,与现有交通设施结合布置,与其他公共服务设施组团布置等,都需要在现实中根据具体情况进行分析。

图3 城市居住社区公共体育设施布局模式

4 结语

居民体育活动出行作为城市移动-活动系统的重要组成部分,是构建低碳城市的重要环节。当前我国城市公共体育设施建设实践中仍存在一系列问题,主要是由于缺乏规划建设的理论依据和实践经验。随着城市居民健身热情的不断高涨,以往只谈数量不谈质量、见缝插针式的布局模式,已经不能满足人们日益增长的公共体育设施需求。以低碳出行为规划理念,顺应当前低碳城市的建设目标,适合城市公共体育设施规划实践。

城市公共体育设施规划应:以居住社区为主要尺度,建设适度紧凑的小尺度空间结构;与社区内的其他设施组合布置,构建多目的出行链;建立以社区内以POD&BOD组成的慢行交通系统为主,社区外以TOD为主的出行模式;在居民调查的基础上设置服务内容,兼顾不同群体的出行能力;采用炼-住接近的布局模式,确保居民日常体育活动低碳出行。

[1]马静,柴彦威,刘志林.基于居民出行行为的北京市交通碳排放影响机理[J].地理学报,2011,66(8):1023-1032.

[2]伍炜.低碳城市目标下的城市更新——以深圳市城市更新实践为例[J].城市规划学刊,2010(S1):19-21.

[3]潘斌.“低碳”对规划的冲击有多大[J].城市规划,2009(12):79-81.

[4]倪外.基于低碳经济的区域发展模式研究[D].上海:华东师范大学,2011:124.

[5]谢更放.城市低碳社区规划的理论构架与实施策略研究[D].西安:长安大学,2011:43-44.

[6]徐会夫,柴刚军,项冉.大城市公共设施规划的技术难点初探[C].大连:生态文明视角下的城乡规划——2008中国城市规划年会论文集,2008:1-11.

[7]钱文军,徐中华.城市居住区公共体育设施规划研究[J].南阳师范学院学报,2011(12):105-107.

[8]周俭.城市住宅区规划原理[M].上海:同济大学出版社,1999:1.

[9]赵蔚,赵民.从居住区规划到社区规划[J].城市规划汇刊,2002(6):68-71.

[10]高军波,余斌,江海燕.城市公共服务设施空间分布分异调查——以广州市为例[J].城市问题,2011(8):55-61.

[11]尹海伟.城市开敞空间:格局?可达性?宜人性[M].南京:东南大学出版社,2008:9-10.

[12]刘常富,李小马,韩东.城市公园可达性研究——方法与关键问题[J].生态学报,2010(19):5381-5390.

[13]翟强.城市街区混合功能开发规划研究[D].武汉:华中科技大学,2010:13.

[14]潘海啸,汤諹,吴锦瑜,卢源,张仰斐.中国“低碳城市”的空间规划策略[J].城市规划学刊,2008(6):57-64.

[15]卢耿华.上海城市生活体育设施功能形态布局研究[J].体育科学,2004(6):10-14.

[16]李建国,卢耿华.都市体育生活圈建设研究[J].体育科研,2004(1):5-6.

[17]文国玮.城市交通与道路系统规划(第二版)[M].北京:清华大学出版社,2007:114.