新西兰大白兔脑血管造影:脑底动脉环的解剖与变异

杨飞,姜建威,王鹏,吴震海,成岗,顾琛,黄秋菊

缺血性脑梗死是致残致死的重要病因之一。在对脑梗死的研究中,兔脑梗死模型被认为是良好的动物模型,以其为基础研究的相关治疗方法已成功应用于临床。制作稳定、可重复的兔脑梗死模型需要对兔脑血管解剖进行详细研究,本研究利用DSA对新西兰大白兔脑血管影像解剖进行研究。

1 材料和方法

实验动物采用46只雄性新西兰大白兔,体重2~4 kg,由江苏省血吸虫病防治研究所提供。CT扫描仪为Philips iCT 256(荷兰Philips公司)。

1.1 造影方法

采用盐酸氯胺酮注射液(30 mg/kg)和氟哌利多注射液(2 mg/kg)肌内注射麻醉新西兰大白兔,麻醉后移至DSA(integris Alutra-12,荷兰Philips公司)检查床上取仰卧位固定,右侧股部消毒铺巾后做一纵行切口,钝性分离至股血管鞘,仔细分离股动、静脉及股神经。于股动脉近端穿线保护,远端用桡动脉穿刺针穿刺。穿刺成功后经导引导丝置入5 F导管鞘扩张管,经扩张管置入2.7 F微导管(ProgreatTM,日本),在微导丝配合下将微导管选择进入右侧颈总动脉。侧位下行颈总动脉造影,显示右侧颈内动脉开口及走行。在路图指引下将微导管超选入颈内动脉近端。明确导管到位后,注入利多卡因20 mg防止脑血管痉挛。此时,分别行经颈内动脉正侧位造影,对比剂选用碘氟醇(320 mgI/ml,加拿大Optiray公司),每次2~3 ml,造影参数:减影时间8 s,6帧/s,放大摄影。

1.2 观察指标

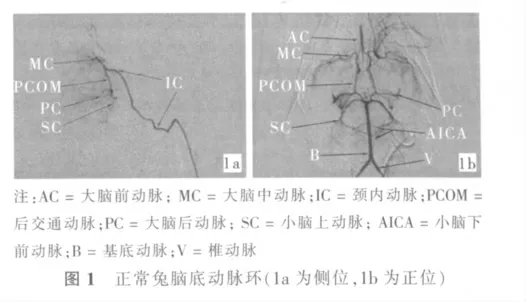

参照人类脑底动脉环(Willis环)命名,分别观察大脑前动脉、大脑中动脉、大脑后动脉、前交通动脉、后交通动脉、小脑上动脉、小脑下前动脉与基底动脉。记录兔脑底动脉环典型的构成。记录血管变异,包括发育不良,即血管管径明显细小(小于对侧血管直径50%);数目异常,包括血管缺如或多支血管;连接异常,颈内动脉末端分支水平连接情况,基底动脉汇合水平连接情况。

2 结果

本研究共完成46例新西兰大白兔脑血管造影,完成造影后经颈内动脉注入自体血栓制作脑梗死模型(结果将另文报道)。在微导丝的导引下,微导管容易进入右侧颈总动脉,经右侧颈总动脉侧位造影显示颈内动脉为颈总动脉背侧第1个分支,2.7 F微导管均可成功进入颈内动脉近端完成颈内动脉造影。侧位造影图上双侧脑底动脉重叠不利于观察,正位图像上可见对比剂充盈对侧脑底动脉,并逆行充盈对侧颈内动脉及基底动脉,因此可清晰显示完整的脑底动脉环。

2.1 实验兔脑底动脉环解剖

实验兔颈内动脉颅内段无明显分支。加入脑底动脉环后向后方发出粗大的后交通动脉,连接大脑后动脉;继续向前一小段,分为大脑中动脉及大脑前动脉,双侧大脑前动脉汇合成一支主干,之间未发现明确交通支连接。因此,兔脑底动脉环由双侧颈内动脉末端、大脑前动脉、大脑后动脉及后交通动脉构成(图1)。颈内动脉末端有时可见细小眼内动脉向前供应同侧眼球。基底动脉末端发出双侧小脑上动脉,近端发出数支细小的小脑下前动脉。兔脑底动脉环的特点为双侧后交通动脉粗大。

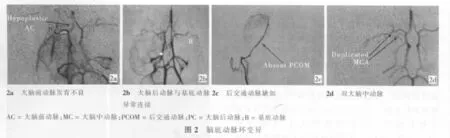

2.2 实验兔脑底动脉环变异

实验兔脑底动脉环解剖变异主要有三种类型(图2),其中发育不良占21%,主要发生于大脑前动脉(图2a);10%存在血管连接异常,位于大脑后动脉与基底动脉连接水平(图2b);数目变异发生率为38%,其中8%为动脉缺如(图2c),30%为双大脑中动脉(图2d)。另外,17%的实验兔同时具有两种或以上变异。总共有52%实验兔脑底动脉环存在不同程度变异。

双大脑中动脉可以分为共干型和分离型两种亚型,共干型占17%,2支均从1支主干发出(图3 a);分离型占13%,2支大脑中动脉均独立自颈内动脉发出(图3b)。

3 讨论

脑梗死动物模型的建立多采用小型动物,如大鼠、兔等[1]。因此,研究兔脑血管解剖,提高兔脑梗死模型制作成功率,对脑梗死研究有重要意义。Lee等[2]研究新西兰大白兔颈总动脉解剖,发现25.7%的枕动脉起源于颈内动脉,认为在通过颈内动脉导入栓子或线栓制作脑梗死模型时,应将枕动脉结扎,否则可能导致模型制作失败。Ding等[3]采用血管造影,发现新西兰大白兔主动脉弓水平主要血管分支与人类相似,根据其变异情况可以分为五种类型,其结果对本研究的颈总动脉插管及其他血管内治疗的研究有指导意义。但目前,对兔脑底动脉环水平的研究仍然不足。

本研究结果显示新西兰大白兔脑底动脉环具有较高的变异率,但主要可以分为三种类型。其中,数目变异中双大脑中动脉对脑梗死模型制作有重要影响,特别当用血管内途径注入栓子方法制作模型时,2支大脑中动脉均应被栓塞,仅栓塞1支会导致脑梗死范围偏小。Culp等[4]和Jahan等[5]报道,仅1.2 F或1.3 F导管才能到达大脑中动脉而进行可靠的栓塞。常用导管仅可进入颈内动脉近端数毫米,Caldwell等[6]认为在这种情况下难以保证将存在的双大脑中动脉都栓塞,而使用更为纤细的导管操作难度大大增加,且价格昂贵,因此建议将此种动物排除。本研究发现双大脑中动脉发生率为30%,Caldwell等[6]报道亦高达27%,均有较高的发生率。通过仔细研究,发现可将双大脑中动脉变异分为共干型和分离型。对于共干型,注入栓子将其共干部分栓塞即可。对于分离型,当其中1支相对细小时(图2d),栓子通常随血流进入较粗的1支动脉,细小支常不能被栓塞,才需要将其排除;当2支大脑中动脉均较粗时(图3a),可尝试制作小栓子进行栓塞。分离型双大脑中动脉发生率仅为13%,因此,此种分类方法可以提高模型兔的使用率。

本研究中,有10%新西兰大白兔可见大脑后动脉与基底动脉连接异常,对于此种变异文献报道差异较大,从0~19%不等[6]。当以后循环作为栓塞目标时,此种变异可能会影响栓子的分布。

兔脑底动脉与人类脑底动脉相似,绝大多数具有完整的脑底动脉环。其特点是后交通动脉发达,因此脑血流的代偿主要通过后交通动脉完成。Brown等[7]通过兔颈内动脉注入栓子方法制作脑梗死模型,发现87%脑梗死仅位于栓塞同侧,而13%对侧亦发现梗死灶,包括对侧嗅球、小脑、丘脑、海马等部位。我们认为,上述结果是因为栓子通过粗大的后交通动脉进入对侧脑底动脉导致,提示通过颈内动脉注入栓子后,应行血管造影以明确目标血管是否被栓塞。

总之,本研究发现兔具有与人类相似的Willis环,其存在较大变异,但不影响脑梗死模型制作,了解兔脑血管解剖及变异对脑梗死模型的制作具有重要指导意义。

[1]李永东,赵俊功,李明华,等.急性血栓性大脑中动脉栓塞脑缺血模型的建立[J].介入放射学杂志,2008,17:122-128.

[2]Lee JS,Hamilton MG,Zabramski JM.Variations in the anatomy of the rabbit cervical carotid artery[J].Stroke,1994,25:501-503.

[3]Ding YH,Dai D,Layton KF,et al.Vascular anatomic variation in rabbits[J].J Vasc Interv Radiol,2006,17:1031-1035.

[4]Culp BC,Brown AT,Erdem E,et al.Selective intracranial magnification angiography of the rabbit:basic techniques and anatomy[J].J Vasc Interv Radiol,2007,18:187-192.

[5]Jahan R,Stewart D,Vinters HV,et al.Middle cerebral artery occlusion in the rabbit using selective angiography:application for assessment of thrombolysis[J].Stroke,2008,39:1613-1615.

[6]Caldwell B,Flores R,Lowery J,et al.Variations in the circle of Willis in the New Zealand white rabbit[J].J Vasc Interv Radiol,2011,22:1188-1192.

[7]Brown AT,Skinner RD,Flores R,et al.Stroke location and brain function in an embolic rabbit stroke model[J].J Vasc Interv Radiol,2010,21:903-909.