民事再审检察建议的法理转向

刘立霞刘 阳

民事再审检察建议的法理转向

刘立霞1刘 阳2

我国社会转型过程中,在经历了金融危机、能源危机、环境危机、信息安全等社会风险问题后,传统的国家干预模式逐渐让位于社会、个人等多方主体自治模式,整个社会开始了由身份到契约的自由变化运动。期间,由市场经济体制改革与重构所引发诸多的法治概念和观点以及具体的法律制度也进入到了重新审视的阶段。与传统社会模式相比,风险社会中最为稀缺的价值需求即是对于确定性的追求,法律制度作为一种相对确定性的价值,在风险社会的运作中充当着最佳的调控模式。①杨春福:《风险社会的法理解释》,《法制与社会发展》2011年第6期。法律制度通过“规范和追寻技术上可以管理的哪怕是可能性很小或影响范围很小的风险和灾难的每一个细节”,②[德]乌尔里希·贝克:《从工业社会到风险社会——关于人类生存、社会结构和生态启蒙等问题的思考》(上篇),王武龙编译,《马克思主义与现实》2003年第3期。承载了社会大众较高的价值期许。但与此同时,就静态法的局限性和滞后性而言,我们也不得不面对因其不健全或者缺漏而引发的法律制度失灵或者无效的风险。

在民事法律监督领域,随着民主政治的普及、社会权力的兴起,私法自治、契约自由等基本原则已经开始松动,民事检察法律监督运行的社会法制环境正在发生改变。如果继续沿用现有的、传统的法学理念指导实际运作,必然会发生与时代不能契合的偏差,渐离民事法律监督制度的正常发展轨迹。因此,转变民事检察监督法理支撑的观念性因素,广泛扩展主体参与性原则,从整体上提供多元化的监督途径和渠道,降低社会转型引发的司法风险,对民事检察监督制度的发展最终实现最大化确定性目标至关重要。

一、民事再审检察建议的常态发展历程

民事再审检察建议初始以一种非法定性、非职权性亦或补充性的监督方式出现,其目的在于帮助民事检察监督职能摆脱在实际运行过程中遭遇的缺乏法律依据与可操作性差等抗诉结构性缺失困境,客观上实现民事检察监督格局多元化发展的理想目标。

(一)法制发展沿革

2001年之前,检察建议多见于最高人民检察院以文件形式规定,集中于自侦部门对有关单位发出的类似加强管理建议。民事再审检察建议具备检察建议的一般属性但又区别于检察建议的广泛性监督对象、范围及职能。③检察建议作为检察监督的一般监督方式起源于1923年《苏俄法院组织条例》规定:检察机关以国家名义对一切政权机关、经济机关、社会团体、其他组织以及私人行为是否合法实施监督,主要的监督方式是对违法的决议提起抗议。2001年9月,最高人民检察院公布《人民检察院民事行政抗诉办案规则》,规定:“原判决、裁定符合抗诉条件,人民检察院与人民法院协商一致,人民法院同意再审的,人民检察院可以向人民法院提出检察建议”。再审检察建议由此成为人民法院启动再审程序的依据。2001年11月,最高人民法院《全国审判监督工作座谈会关于当前审判监督工作若干问题的纪要》规定:“人民检察院对人民法院的审判工作提出检察建议书的,人民法院应认真研究以改进工作;经与同级人民法院协商同意,对个案提出检察建议书的,如符合再审立案条件,可依职权启动再审程序。”时隔10年,2011年3月10日最高人民法院和最高人民检察院联合会签《关于对民事审判活动与行政诉讼活动实行法律监督的若干意见(试行)》,规定:“地方各级人民检察院对已经发生法律效力的民事判决、裁定、调解可以向同级人民法院提出再审检察建议”。新修改的《民诉法》则明确将检察建议作为检察机关对民事诉讼进行法律监督的法定方式。

(二)实际运行态势

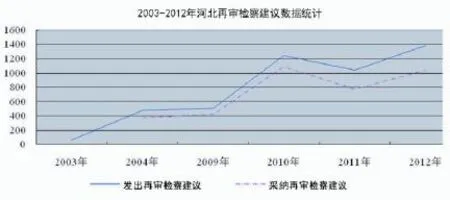

根据最高人民检察院的统计数据,2011年全国检察机关共提出再审检察建议10411件,法院采纳再审检察建议8033件,采纳率为77.2%。笔者维护最高检统计结果的权威性,实践运行中的民事再审检察建议作为民事检察权的一种延伸方式,完全具备理论上或者是理想的天然优势:形式灵活,兼具指导性和监督性、节约司法资源,提高检察机关民事检察监督效率。以河北省为例,2003年提出再审检察建议68件;2004年全省提出再审检察建议478件,法院采纳再审检察建议380件;2009年全省检察机关提出再审检察建议510件,法院采纳率为83.3%;2010年全省检察机关共向法院提出再审检察建议1244件,法院采纳再审检察建议1088件;2011年全省检察机关提出再审检察建议1044件,法院采纳再审检察建议779件;2012年全省提出再审检察建议1387件,法院采纳1044件(详见下图)。①俞大军:《准确把握民事诉讼法律监督职能定位》,《检察日报》2013年2月22日。

从上述数据不难看出,虽然再审检察建议每个年度制发的数量不同,但总体上仍然不断呈上升趋势,同时法院的采纳率也较高。民事检察部门充分运用民事再审检察建议这一纯属中国本土化范畴的监督方式,在民事检察司法实践中取得了较好的社会效果和法律效果。随着民事行政检察工作的不断发展,再审检察建议已经成为民事抗诉之外民事检察一种重要的监督方式。

二、以再审检察建议作为民事检察监督方式的意义

再审检察建议作为民事检察一种新的监督方式,简化了民事检察监督再审程序,有效整合了有限的司法资源。从再审检察建议自身的弥补性特征来看,再审检察建议对于民事检察监督制度整体的发展及完善具有积极意义。

效率原则是现代司法活动的基本原则之一。民事检察监督在监督程序的设计上,也必须以提高监督效率为基本出发点,提高办案速度,减少社会负担。再审检察建议作为一种新颖灵活的民事检察监督方式在形式上追求引发法院自主决定再审的客观结果,但在实际操作过程中更多体现一种参与性司法原则。首先,通过审判机关、当事人及检察机关三方的权力让渡与沟通,适当且合理收敛各方突兀的对抗锋芒,确保审判权的运作程序与检查监督权的运作程序“齿合化”运行,环环相扣,达到一种类似天衣无缝的完美协作状态。处在这种状态下的法检为了共同的诉讼目标协调运转,职能相异但各占其位,从而减少法院、检察院与当事人之间不必要的冲突与摩擦。基于对上述程序设计理念的普遍认同,再审检察建议以一种更易于被法院接受并有助于法院实现其诉讼目的的法律监督方式,在制发过程中力求监督程序中的各方参与主体处于协同状态,法检之间固有的僵化关系借此得到疏通与修复。其次,采取再审检察建议监督方式引发的法院再审,合理配置了检察院的职能分工,为司法效率的最优化提供了保证。这一方式简易并顺畅了监督程序、节约了诉讼成本、减少了当事人诉累及社会负担,同时又具备启动法院再审的效力支持,在监督效果上既达到了维护司法公正与司法权威,又确保了民事法律监督的及时性与经济性,能够有效控制司法的错误成本。再审检察建议最终将自身的属性禁锢(柔性监督)发生优势逆转,从而更有利于实现效率最大化,并与民事抗诉互为补充,提高检察机关的民事监督能力,成为促进司法公正的重要手段。

三、“对抗”监督模式限制民事再审检察建议的发展

民事检察监督的监督理念与法理模式渊源是整个民事检察监督制度的灵魂。我国目前再审检察建议的法理基础源于传统的对抗监督理念,其本质思想是用社会主义的法律意识全面地检验和审视审判机关适用各种法律关系的合法性或妥适性。①孙谦:《中国检察制度论纲》,人民出版社2004年版,第24-25页对抗监督模式始终遵循一种“非P即Q”的内在逻辑形式,检察机关以外在监督者的主观视角与观念对被监督者进行结果是否正当准确的监督,并希望被监督者给予与其一致的反应,明显带有一种类似功利性与对立性。民事检察监督部门以一种外在监督者的身份深层介入到以司法审判权为主的民事审判活动,无形中把自身、法院置于被监督的对立状态。单从监督机制的构成结构来说,已经形成了一种民事检察监督机关为主体本位,而审判机关处于被动接受监督对象的对立集成,实践中由此导致的法检冲突频频发生。另外,在不断强化私权自知观念的社会转型期,当事人充分享有对私权客体的处分及控制权,而民事检察监督权并不确定绝对引发审判机关改变生效判决或裁定的实质结果,一旦发生背离当事人内在价值诉求的情形,更容易引发双方对立矛盾。

依靠对抗型监督模式法学理念支撑的再审检察建议在孕育之初其内在心灵即被贴上引发同级审判机关再审、监督审判机关严格依法办案的深刻印记,因其内部机制与程序设立、外显效力等方面极易脱离法律制度调整所要达到的稳定性、外部性与正式性,再审检察建议在实际运行过程并非想象般“顺风顺水”,而是不约而同地遭遇了来自同级人民法院与当事人的“软暴力”。

从审判机关来讲,人民法院对于同级检察机关发出的再审检察建议产生如下顾虑:支持再审检察建议并采纳后无疑会将再审改变裁判结果的风险引入自身,影响法院的审判权威;不予采纳或者支持再审后维持原判,又会因预期裁判结果冲突引发法检两方隐含的对抗矛盾风险升级。再者从客观现实来说,基层人民法院每天需要受理大量民事行政案件,案多人少是制约基层法院发展的明显瓶颈。面对如此现状,法院一旦支持同级检察机关提出的再审检察建议,不得不抽派人员对申诉案件进行再次审查,由此必然会降低法院整体的审判效率。综合考虑,人民法院对再审检察建议支持后无论是否采纳,都会无形中增加自身不必要的风险。于是实践中便大量出现了人民法院对检察院提出的再审检察建议“置之不理”的现象。从当事人来讲,申诉人对检察机关以检察建议方式进行“柔性监督”也不理解,如果再审检察建议不被法院采纳,容易引发申诉人对检察机关的信任危机等问题。尤其是在后工业社会这一转型时期,民事检察监督权并没有同步反应审判权独立发展的诉求及愿望,很难获得社会公众的法治意识认同。

传统对抗监督模式下民事再审检察建议的发展过程中呈现出稍显病态的运行态势。最终结果是民事再审检察建议作为一种尚未成熟的法律制度,在实际运行中不具备民事抗诉制度效力的强硬法律支持。加之自身非法定性和非职权性的内在限制,再审检察建议在提出后不可避免遭遇了来自同级审判机关和当事人消极配合、态度漠然的尴尬境地。新《民诉法》颁布后,检察建议成为法定的监督方式,但是,在传统的对抗型监督模式下,民事再审检察建议所要追求的司法公正目标、再审检察建议自身非法定性与职权性的属性禁锢与审判机关、当事人之间不同类型化价值追求等多重现实矛盾冲突成为制约民事再审检察建议的发展桎梏。

四、民事再审检察建议的现代型法理转向:协同监督

在构建和谐社会的大背景下,检察机关作为重要的构成力量,与审判机关之间的法律监督关系也应顺应协同化的发展趋势。考虑到现代诉讼主义监督模式的逐步确立与后工业社会的转型期带来的多方“风险”,检察机关以一种相对超然的状态参与民事审判监督的最终目的仅在于帮助构建理想的现代法治秩序,从而实现社会主义法治国家发展的良性运转,并因监督行为的目标转变而重塑协同性的功能定位,逐步实现从对抗到协同的现代型法理转向与嬗变。

(一)协同监督理念的内涵

协同监督理念与现代型协同主义民事诉讼模式密不可分。1978年,德国学者瓦塞曼提出,协同主义诉讼模式的基本特征就是消弭存在于诉讼模式传统二元论之间的绝对界限,将当事人主义和职权主义的有益因素恰当地优化配置起来,形成具有综合优势、能够同时发挥当事人和司法者两个方面能动性的新型诉讼模式。①汤维建:《民事诉讼法学》,北京大学出版社2008年版,第66页眼下西方发达的资本主义国家在发现案件事实的原则上也都逐渐发生法官与当事人之间协同合作的演变,以此强化程序公正和判决的准确性。②[意]莫诺·卡佩莱蒂:《当事人基本程序保障权与未来的民事诉讼》,法律出版社2000年版,第52页在协同民事诉讼主义模式下,民事诉讼程序作为一个开放的平台,开始回归到诉讼程序设立的客观本位,在证据收集和观点主张上强调多元主体的合作而非对抗,允许和鼓励不同主体进行深入有序对话,最终得出正当性结论。

协同监督理念所重点关注的多元主体间的合作与对话,同时与主体间性的核心理论如出一辙。在现代社会,着重强调各方参与主体的统一性的主体间性理念也逐渐成为各国司法实践的指导思想。在民事法律监督领域,着眼于社会转型过程中诉讼模式的协同性转化,检察院、法院及当事人等代表了不同利益的参与主体,在审判监督过程中各自表现出自主、能动、有目的的诉讼程序互动。这些互动交往行为在社会学领域就是哈贝马斯提倡的主体间性行为,其目的是通过这些协同性行为,以建立互相理解、沟通的交往理性(主要是对当事人诉讼效益、司法公正、司法权威之间互相理解的价值认同),达到法治及社会运行的和谐。协同监督理念以各方主体矛盾又统一的配合协作特征为精神内核,要求检察监督权与审判权、诉权及社会参与权之间的对立统一关系,要以统一性和谐司法构建为最终归属,最大限度消除检察监督制度运行过程当中可能形成的摩擦和程序差异。协同监督改变了原始单纯以纠错为目的的一元化内涵,将矛盾化解及社会化服务功能纳入其功能体系。从语义来讲,协同监督变革了监督的传统内涵,丰富了检察监督的概念定义。

我国目前正在积极发展的现代型协同检察监督,在尊重对审判结果“对立”监督的客观状态存在的同时,更加注重合作监督,更加崇尚民事诉讼各参与主体之间关系的协同运转,并独立代表公共利益提出法律建议,帮助审判机关分担裁判形成的社会压力,以此体现程序性参与原则,实现监督的目的。在构建合理法治秩序的理想图景中,民事检察监督与法院审判权的运作及当事人诉权的行使协同发展,通过合作式监督来稀释以前过于显眼的对立,最终确保司法裁判的产生过程公开透明以及民事诉讼协同对话品质的提升。

(二)社会转型背景下运用协同监督理念的必要性

社会转型过程中,由于各种新型复杂的民事诉讼层出不穷及现实比例成本(主要集中在法检职能和当事人等多方利益主体极具复杂性与新颖性的监督诉求)引发的不确定性,民事检察自身被预期的监督纠错功能与社会意识、国家意志之间更易发生冲突。此时,民事法律监督更应立足于协同监督,准确把握监督的功能内涵与角色定位,为法治国家的构建做出其独特的贡献,避免陷入到立法与司法、目前与未来、实然与应然的冲突和困惑之中。在具体的诉讼过程中,连同审判机关、当事人及社会其它主体的参与,与司法权的社会性理想互相配合,在实现自身功能的同时共同体现为一种合力,致力于维护司法公正及社会的稳定。实然,在社会转型期民事检察监督所代表的应是超脱于自身的特殊社会利益。以此延伸,用以支撑民事再审检察建议发展机制的法理转向反映的乃是民事检察监督应然的主导价值追求及监督效果,其落脚点则更专注于维护社会司法稳定及保障再审检察建议成制度化的和谐运转。在监督制度的功能、内容和方式方面进行与时俱进的开拓与创新,逐步实现民事检察监督跨向和谐司法与和谐监督领域的转变。①汤维建:《挑战与应对》,《法学家》2010年第3期。

(三)民事再审检察建议法理转向的现实分析

民事再审检察建议转向的协同型监督理念,更多地体现在民事检察部门在民事法律监督中的协同参与性与谦抑性。通过树立司法协作精神,立足于民事纠纷事实和法律规范,平衡兼顾各方主体的利益关系以此实现监督理念的广义升华,共同致力于司法公正和司法效率的实现。在此笔者并非生硬地将协同型诉讼模式套用至民事检察监督制度下的民事再审检察建议,从而进行纯粹的理论推演,反而是协同型诉讼主义理念所要表征的现实要求,于民事再审检察建议制度建设而言极具效果引领之意。完成支撑民事再审检察建议法理观念从对抗到协同转向与嬗变,实乃是对协同型诉讼模式的积极回应,也是监督关系和谐化发展即和谐司法的内在要求。当然民事再审检察建议自身属性的天然优势自然具备实现法理转向的多层现实因素。

再审检察建议产生的直接诱因是为了缓解地方检察院民事部门与上一级检察院民事部门案件分配不均,甚至有些基层民事部门无案可办的“倒三角”型结构冲突。这也决定了民事再审检察建议自身具备不同于民事抗诉制度的天然属性优势。其以一种相对柔和的独特视角积极参与到司法审判过程,并时刻秉持谦抑性准则对同级审判机关的审判活动积极发表意见,更加重视司法过程多方参与主体多元价值的兼顾与平衡,而不再受国家意志本位影响仅仅局限于引发法院再审的实体裁判结果改变。受法理转向的理念指引,民事检察部门、审判机关及当事人等多方社会参与主体的思维模式过渡到协同对话的理念平台。至此,普遍存在于我国的民事法律监督时间跨度长、监督对象广泛、监督内容复杂等司法实践中出现的诸多难题也开始在协同型监督理念的法理引领下,逐渐被多元化的监督方式予以化解。

再审检察建议顺应协同监督的本质内涵,改变了民事检察监督手段单一的现状。作为一种监督意见的再审检察建议,在适用过程中可以通过广泛与法院进行必要且真诚的沟通和协商,此时法检双方不再处于一种绝对的“对抗”状态,由于双方固有的职能不同而产生的司法对抗和摩擦也会慢慢减少,由此带来的民事检察监督所要追求的维护法治秩序与司法审判所要达到的静态独立效果不断加强。一个完整的再审检察建议终结过程,首先在具备一项正式法律制度要素的前提下,从检察机关角度来说,

1.燕山大学;2.河北省秦皇岛市山海关区人民检察院