学前教育须以儿童为本

● 李召存

(作者系华东师范大学学前教育系副教授)

2012年9月教育部发布了《3-6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》),这是继2001年《幼儿园教育指导纲要》之后,又一部直接指导我国学前教育发展的重要文件,它为我国今后一段时间学前教育的发展奠定了坚实的政策基础。但是,如何让《指南》在实践中得到有效落实,进而真正提升学前教育质量,促进幼儿健康快乐成长,将是我们不得不认真考虑的一个基本问题。

从“为了儿童的教育”提升到“基于儿童的教育”

承接2001年《幼儿园教育指导纲要》的基本理念,《指南》依然体现出“以儿童为本”的价值取向,强调关注幼儿学习与发展的整体性,尊重幼儿发展的个体差异,理解幼儿的学习方式和特点,重视幼儿的学习品质。应该说这也是自20世纪90年代中后期以来,我国学前教育领域所努力践行的儿童观。

如何深化“以儿童为本”的儿童观呢?我们先从一个案例说起。

2011年10月,美国的一位幼儿教育专家到中国一所幼儿园参观,正好赶上小朋友们做完户外活动回教室,这位专家就跟着小朋友们一起回到了教室。过了十多分钟,又有一位教师带着四五个胖乎乎的小朋友回到教室。该专家好奇地问为什么这几个小朋友现在才回来。教师笑眯眯地说:“你看这几个小朋友比较胖,刚才让他们几个又多跑了几圈,所以回来得晚了一点。”在从幼儿园回来的路上,这位专家说这种情况在美国是很少发生的,即使是孩子胖,也不能单独让他们留下来多跑几圈,这样做很可能会对这些孩子的心灵造成伤害,使他们对自己的身体形成消极的自我概念,他们甚至会因此而受到来自其他小朋友的嘲笑,进而使得他们在同伴群体中的地位和对班级的归属感大受影响。

这个案例让我们看到了“以儿童为本”的教育观的两种表现形态:“为了儿童的教育”和“基于儿童的教育”。“为了儿童的教育”主要体现在教育者的做法都是以儿童更好地发展为出发点,它是我们常说的“一切为了孩子,为了一切的孩子,为了孩子的一切”口号在学前教育领域中的具体体现。就像上面案例中所表现出来的,教师之所以让几个小朋友留下来多跑几圈,主要是为了他们的身体发展着想。而“基于儿童的教育”则是教师在实施某种教育行为之前,首先要倾听儿童的意见、考虑他们的感受,然后在这个基础上再决定是否要实施这种教育行为,以及如何实施这种教育行为。

应该说,相对于以成人为中心的传统教育而言,“为了儿童的教育”已经有了很大进步,很大程度上体现了“以儿童为本”的教育理念。但是它也潜藏着一种危险,即教师在不了解儿童的情况下,自以为是为了儿童的发展着想而去实施某种教育行为,但结果却有可能是弊大于利,使儿童产生消极的情感体验。

因此,深化“以儿童为本”的儿童观,需要我们从“为了儿童的教育”再进一步提升到“基于儿童的教育”,即基于儿童的生活经验、学习方式、情感体验和内在感受来设计相应的教育活动,最大限度地促进儿童的身心发展。

善于从儿童的视角理解和尊重儿童

《指南》中特别提到,“幼儿表达意见时,成人可蹲下来,眼睛平视幼儿,耐心听他把话说完”,“了解并倾听幼儿艺术表现的想法或感受,领会并尊重幼儿的创作意图,不简单用‘像不像’‘好不好’等成人标准来评价”。这充分体现了站在儿童的角度进行倾听的重要性。要深化“以儿童为本”的教育观,实现“基于儿童的教育”,需要教师学会以儿童的视角看待儿童,以了解儿童的真实感受,理解儿童看待外部世界的角度及其在这种角度下所获得的生活经验。因为,作为学习者的儿童,不是一个单面性的认识主体,而是一个整体性的生活主体,他们不可避免地带着自己独特的生活经验进入学习过程中。这些直接的生活经验体现了他们对周围世界特有的认识视角和理解方式,体现了他们对日常生活的意义感受。请看下面的案例。

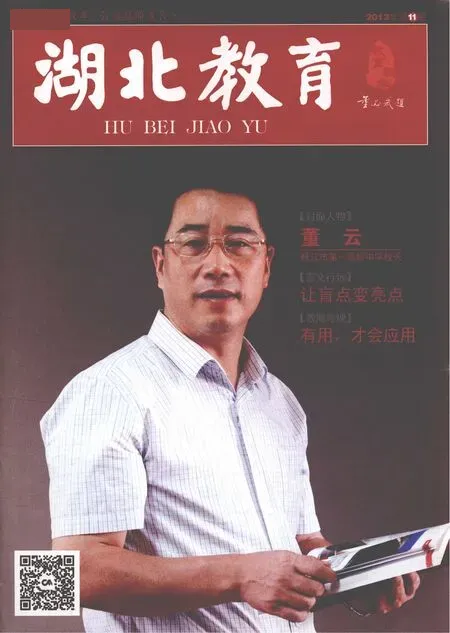

教室里,孩子们正在用蜡笔作画。他们今天的任务是用手中的笔,画出自己心目中的妈妈。和大多数5岁的孩子一样,他们中许多人正画着简单的人物图形,像下面这样:

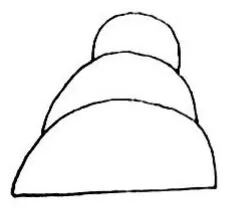

忽然我发现一个孩子画成了这样:

“一个圆顶建筑物?”我暗自纳闷。“莉拉,能跟我说说你这是画的什么吗?”我走近这个孩子问道。

“这是我妈妈。”莉拉骄傲地说。

“啊!”我感到有些惊讶,“真是个奇妙的妈妈啊。”

几个星期后,莉拉的妈妈来学校访问时,一件偶然的事情,又让我重新记起这幅画。那天,在我们交谈时,我手中的铅笔突然掉到了地上,于是我弯下腰去捡。当我准备站起来时,抬头从下仰视莉拉的妈妈,我看见了一位腹部肥大的丰满太太。这让我一下子想到了莉拉的画,这时我所看到的这个妈妈的形象,恰是莉拉所画的。

在这个案例中,我们不得不惊讶于儿童观察、感受世界的独特视角。当教师给予他们表达的机会和空间时,他们完全可能会展示给我们一个别样的精彩世界。而这个世界就是他们真实体验到的鲜活的世界,是他们生动的意义感受。莉拉无疑是幸运的,她遇到了一位好教师,这位教师没有把莉拉的作品看成是不听话、捣乱、胡乱画的表现,没有用预设的绘画技能和方法去框限、剪裁她的绘画表达。而莉拉这一精彩观念的诞生,还主要是由她作为儿童的身体高度与成人的身体高度之间的差异所产生的。推而广之,如果我们的教学实践再进一步,不仅接纳儿童从自身生理视角所获得的经验感受,更为儿童表达从自身年龄心理水平和个性特点出发对自己周围世界所得出的理解和观念提供空间的话,那么我们的教育将会更加精彩、生动和温润。

当代认知心理学以及儿童朴素理论的研究已充分表明,儿童会从自己的日常生活经验中,发展出自己对周围世界及其运行方式的解释,创造出符合他们自己理解方式的“天真朴素的理论”。这些理论包括了儿童关于周围世界中物理、心理、生物等各方面现象的认识和理解,而且这种认识和理解并不是零散的。儿童在各领域内部是相互联系地使用一系列概念,并由此解释、预测周围的各种现象。因此,在教学中,教师要摒弃的是“贫穷的儿童”观——认为儿童是什么都不懂、知识贫乏的个体,而需要确立起“丰富的儿童”观——儿童对外部事物有独到的理解和认识,在教育过程中,应善于从儿童的角度出发倾听儿童的经验、感受,并为他们的经验表达提供充分的空间。

积极引导,给儿童提供恰当的情感和认知支持

“以儿童为本”内在包含着有效地促进儿童发展,在儿童的学习过程中积极给予引导,为儿童提供恰当的情感支持和认知支持。这一点在《指南》中有充分体现,统计一下《指南》文本中对教师角色的描述,其中“引导”出现了48次,“支持”出现了23次,由此可见教师在实现“以儿童为本”教育中的重要作用。但研究表明,在日常的教育实践中,教师对于儿童学习的情感支持做得比较好,而在认知支持上则有待提高。先看下面的案例。

在某个建构活动区,同样是5岁的孩子,一个男孩仅用2分钟就完成了积木几何拼板的操作,而另一个女孩操作了15分钟还没有成功。或许是因为教师在边上巡视,女孩没有选择放弃,但此时教师除了在边上轻声提醒“不着急,慢慢拼”“××真是好样的”之外,再没有其他“更给力”的互动了。

对此,研究者指出,在积木几何拼板活动中,儿童对于“空间概念认知”有一个重要的核心经验——“几何形体的翻转、旋转和位移”,而这一年龄阶段的儿童对这个核心经验的习得是有个体差异的,有相当多的幼儿尚不能在头脑中将形体进行翻转、旋转,因此会在活动中遇到这样那样的学习困难。如果教师能适时地建议一下“你把这个三角形倒过来试试看呢”,在儿童获得成功以后再追加一句“啊,你把图形转动一下就拼出来了,以后再拼其他图形的时候你也可以试试这个办法哦”,那么这个空间概念发展稍为迟滞的儿童就能获得重要的关键经验,体验到活动带来的成功感,同时也有助于提高学习兴趣。这才是真正的“以儿童为本”的教育,因为它真正有效地指向了儿童的发展,为儿童的发展提供了实质性的支持和引导。