住院老年痴呆病人喊叫行为背后意义的民族志研究1)

陈 妮,程 云,胡三莲

随着中国老龄人口的急剧增加,老年痴呆的发病人数越来越多[1],这些失智老人给家庭、社会和国家带来沉重负担。老年痴呆病人的激越行为不仅是加重这些负担的主要因素[2],而且严重影响了病人和其家属的生活质量[3]。这些激越行为困扰了失智老人的家庭,同时也促成了这些老人需要住院治疗。喊叫行为是住院老年痴呆病人经常出现的激越行为之一,也是临床护理中最棘手的问题,它不仅严重困扰了其他住院病人和老人的照顾者,而且也给老年痴呆病人所在的家庭和医院造成了很大的压力[4,5]。然而,有关老年痴呆病人的喊叫行为的研究却未引起足够的重视。近年来,虽然国内外不少量性研究对老年痴呆病人的激越行为进行了探讨,但是这些研究是从广泛的角度对这些行为进行了描述,很少有研究单独对某类具体行为进行探讨,而且他们应用的量性研究方法对深入理解这些行为的背后意义存在局限性。当今,许多学者开始认为激越行为的原因是多因素的,对这些异常行为的意义和目的的理解也许能进一步解释这些行为。民族志研究方法能够挖掘出隐藏在研究对象行为背后的深层意义,并已被成功用于研究老年人这个特殊群体的行为问题。为此,本研究以具有喊叫行为的老年痴呆病人为研究对象,选择焦点民族志研究方法,对喊叫行为的深层意义进行主位和客位的探索和解释,旨在帮助健康提供者正确认识这些喊叫行为,以便和病人进行正确沟通,从而更有效地应对这些行为。

1 对象与方法

1.1 对象 2012年1月—2012年12月采用立意抽样法,选取某大学附属医院老年科和神经内科住院的老年痴呆病人6例。为求研究资料的广度和深度,本研究抽样以研究对象是否能够提供丰富资料性为原则,抽样过程中尽可能包含不同特征的老年痴呆病人和照顾者,如性别、年龄、文化程度、婚姻状态、疾病严重程度等。老年痴呆病人纳入标准:年龄>65岁;确诊为老年痴呆病人;近期有喊叫行为表现;至少有1名照顾者陪护;其家属和照顾者愿意参与本研究。照顾者纳入标准:为老年痴呆病人的主要照料者;意识清楚,能用普通话进行交流;可以提供丰富、深度的资料;照顾病人至少3个月并愿意参与本研究。本研究探讨的喊叫行为包括叫喊、大声讲话和嚎叫。

1.2 方法

1.2.1 研究工具 本研究以民族志研究中的焦点民族志研究为指导,在老年痴呆病人住院病房这个特定的文化单元中,针对少数对象,于1个月内探讨每位失智老人的喊叫行为。研究者曾研习过质性研究课程,还承担田野工作中部分失智老人的护理工作。

1.2.2 研究田野 本研究进行的场地选自上海某大学附属医院的老年科和神经内科病房,访谈是在医生办公室或病房自然场景中进行。该医院的老年科是上海市规模最大的老年科之一,该老年科的主要优势特色是老年认知功能障碍的早期防治,并对认知功能障碍的老人进行了的一系列护理研究及康复训练,且取得了较好的成效。老年科共8个病区,每个病区有19个病房,共开放38张床位,每个病房配备2张智能式病床,1台电视机、空调和1个洗手间,至少1名护士和1名照顾者。神经内科共开放监护病床12张,普通病床46张,监护病房有6名~8名护士,普通病房的每个房间平均3张~7张病床,至少1名护士和3位照顾者,各配备1个洗手间。该医院老年科和神经内科每年收治的老年痴呆病人大多数都伴有不同程度的认知和行为功能障碍,至少需要1名照顾者进行陪护。这些照顾者大多是有数年照护经验的护工,部分是病人的家属。该医院的老年科和神经内科均拥有一批年富力强、经验丰富、技术精湛的医护队伍,对病人实施优质的医疗护理服务,医护之间团结协作,医护患关系协调。

1.2.3 资料收集方法 资料收集期间,研究者向老年痴呆病人的家属和照顾者说明研究目的和研究过程,获得老人的家属和照顾者的同意并签署知情同意书后,通过参与式观察和深度访谈的形式收集资料。研究者对每位失智老人进行为期1个月的参与式观察,深入到这6位失智老人的日常生活护理和治疗及相关检查中,并与病人及其照顾者和家属之间互动,包括白天和晚上,每位被观察对象的参与式观察次数平均10次,参与式观察的每次时间为3h~4h。以上参与式观察的内容均在现场记录,记录内容包括当时的情景因素、被观察者和受访者的用字遣词和语调以及行为表现等,并于观察结束后24h内完成田野笔记。在参与式观察期间,研究者深度访谈这6例病人的主要照顾者,访谈内容主要是针对每位失智老人出现的喊叫行为,请其照顾者进行解释。因大多数照顾者拒绝进行录音,故尊重参与者的意愿,研究者对每一位受访者的谈话内容在访谈现场立即进行记录,并于访谈结束后数小时内书写田野笔记。每位访谈对象的平均访谈次数为3次~5次,每次访谈时间为20min~50min。

1.2.4 资料分析方法 资料的分析和收集同时进行,采用Spradley的民族志分析法进行资料分析。Spradley的民族志分析包括4个层面:范畴分析(domain analysis)、分 类 分 析 (taxonomic analysis)、成分分析(componential analysis)、主 题 分 析 (theme analysis)[6]。 范 畴 分析:研究者首先把田野笔记整理为文字资料,将每位失智老人视为一个案例,并从1~6依次编号,然后反复阅读文字资料,选取体现老年痴呆病人喊叫行为的分析单元,包括字、词组和段落,寻找这些分析单元里的有关喊叫行为背后意义的文化术语和这些术语之间的关系;分类分析:通过对术语之间的组织和归类来阐明喊叫行为背后意义的内部组织和喊叫行为背后意义的亚分类之间的关系;成分分析:比较体现在喊叫行为背后意义里的术语之间的相似性和差异性,检查这些术语之间的多种关联以及范畴与各个类目之间从属关系的正确性;主题分析:将整理出的类目归纳出文化主题。为保证资料的真实性,在资料分析过程中将分析内容与一名护理学教授进行讨论,最后比较分析结果的一致性。

1.2.5 资料质量控制 为了能完整、准确地回答研究问题,根据病人的人口学特征和痴呆的严重度选择研究对象,来保证样本的代表性。研究者以老年科和神经内科护士的身份,通过1个月的时间融入到这些老年痴呆病人的病房环境中。研究过程采用合众法,资料来源包括深度访谈和参与式观察。

2 结果

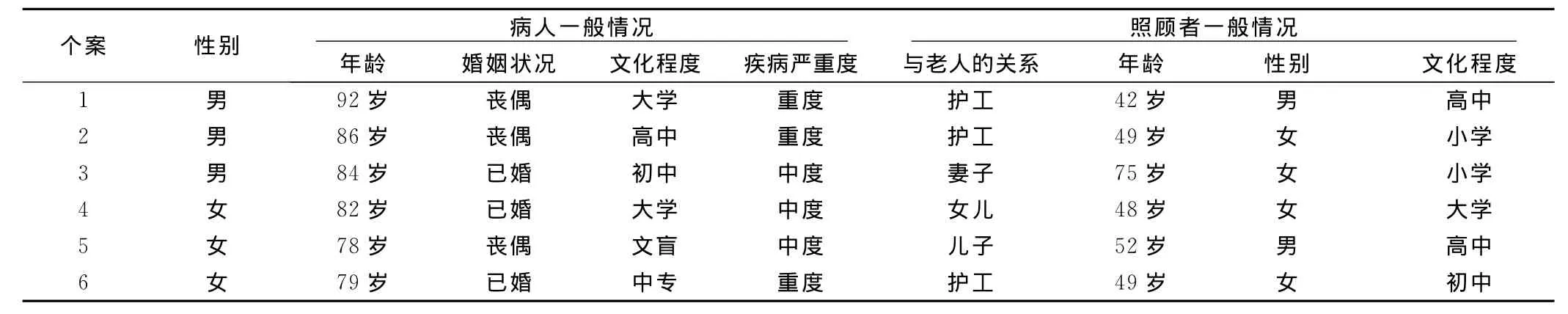

2.1 观察和访谈对象的基本状况 本研究观察的6例老年痴呆病人包括3例男性老人和3例女性老人,平均年龄为83.5岁,分别患有中度到重度痴呆,文化程度从文盲到大学,其中有2例男性老人和1例女性老人享受国家干保待遇,另2例女性老人和1例男性老人是普通病人。这些病人都由一个主要照顾者进行看护,期间会有家属来探望,平均每周探望3次~5次,探望时间有时是整个白天,有时是傍晚1h~2h。照顾者为2位男性和4位女性,其中有3位是病人的直系家属,分别是病人的女儿、儿子和妻子;其余3位是护工,平均年龄为53岁,有3年~5年的照顾经验,护工都是非沪籍的外地打工者,在他们的家庭里承担父亲和母亲的角色。住院老年痴呆病人和照顾者的基本资料见表1。

表1 老年痴呆病人和照顾者一般资料

2.2 喊叫行为背后的意义 研究者通过对每位失智老人为期1个月的参与式观察,并对其照顾者进行深度访谈,发现这些老年痴呆病人经常表现出各种喊叫行为。通过对收集的资料进行范畴分析、分类分析、成分分析和主题分析,最后挖掘出本研究情景中老年痴呆病人喊叫行为背后意义的3个主题:①智能和体能的受限性;②向外界表达和进行沟通的方式;③具有多重性、阶段性和情景性。

2.2.1 智能和体能的受限性

2.2.1.1 认知功能障碍 本研究中有些严重失智老人存在语言沟通障碍,表达不出自己的意思,只好依赖喊叫等方式来表达自己的各种感觉和需要。个案1是位严重的老年痴呆病人,与外界沟通的唯一方式就是“嗷,嗷”。他的女儿:“他现在的意识已经是很简单的,最初级的,很直接的了,就像个1岁的孩子一样。”他的照顾者:“因为疾病,他表达不出他的想法,他现在喊叫,其实就是在和你说话。”本研究中有些失智老人对周围环境的判断能力差,常常因误解周围的事物,而不停地喊叫。个案2的衣服放在自己的床头柜里,个案2不住地叫:“我的衣服在窗户外面,我的衣服在窗户外面,你们给我拿进来。”护士把个案4的被子盖得好好的,个案4不停地喊:“我的被子没有盖好,我的被子没有盖好……。”本研究有2例老人表现为因幻觉而喊叫。个案2有时表现为看到有人站在阳台上或电视机上,然后喊:“喂喂,你给我下来”“喂喂,你进来。”个案6的照顾者:“她经常和已经逝去的熟悉朋友说话,比方说她想吃什么东西,他会说是小宝让我吃的(小宝已经死去很多年了)。当夜深人静的时候,她会突然起来,喊‘有人来了,我要去开门’。”

2.2.1.2 身体能力下降 本组6例失智老人都伴有不同程度的自理能力下降,应对能力也随之降低,面对体内外环境中的各种刺激,他们通常不能有效应对,只好通过喊叫等方式来求助,而有些照顾者有时不理解他们要表达什么意思,常常忽视这些“噪声”,造成这些老人不停地喊叫。个案2想要护士给他拿走氧气湿化瓶,护士不给他拿,他就一直叫:“你给我拿掉,你给我拿掉,你不给我拿掉,我自己去拿,……。”个案1想把电视机关掉,而自己又不能下床,反复喊着一些听不懂的话,护工睡在一旁对其置之不理,当研究者过去的时候,护工还用眼神向研究者暗示他又闹了(仿佛喊叫对他来说已是司空见惯的事),直到照顾者将电视机关掉后他的叫声才停止。

2.2.2 向外界表达和进行沟通的方式

2.2.2.1 各种需求 本研究发现,几乎所有的失智老人会因各种需求未被满足而发生喊叫行为。这些喊叫行为传递的需求信号包括生理因素(如饥饿、口渴、大小便等)和心理因素(如渴望自主性、需要得到亲人的关心以及想看到自己的亲人等)。个案1的照顾者:“他一般在大小便和饥饿的时候叫,目的是引起你的注意。如果解大便了,或者尿袋掉了,你必须要给他弄干净,否则他就不停地叫。”个案2的照顾者:“他叫的时候主要是凌晨2点左右大便的时候,如果没给他擦屁股,他就会叫。如果不理他,他会喊得更厉害,如果还不理他,他就叫得最厉害了。当给他擦好屁股的时候,他就安静了。记得有一次,他刚刚大便就开始叫,帮他擦好后就不叫了,后来,他又大便了一点,又开始叫了。”个案3在饥饿或口渴时会不停地喊以前保姆的名字。病人自主性和情感的需要也是病人喊叫行为表达的意义。个案1的照顾者提供了一个信息,就是病人想见他的女儿的时候会叫。他说:“他女儿来的时候一般会给他按摩,捶捶背,如果他女儿不给他做这些了,他就会叫,他就像1岁的孩子一样,也需要爱抚和拥抱。”个案2的照顾者:“有一天他哭来哭去,说自己想妈妈了。”个案4的女儿:“我妈妈以前是校长助理,非常要强的一个人,现在她不能动,也不能左右自己,什么都做不了,她对自己目前的状态接受不了,所以天天叫。”个案6想见自己的孙子时就会喊叫。

2.2.2.2 痛苦和不适 在本研究中,大多数老年痴呆病人会因为生活习惯改变、寒冷、疼痛、周围环境中的噪声和肢体被限制等痛苦和不适而喊叫。个案1的照顾者:“他一般是不舒服的时候叫,比方说肚子发胀了。”个案2一直戴着手套,有一天护工把他的手套拿掉了,他不停地喊:“你不要给我拿掉,你不要给我拿掉。”个案2的照顾者:“他生病的时候很能叫,因为插着尿管和胃管,腿上还有穿刺,手脚也被绑着,有时他还想拔胃管,他很难受,几乎天天都叫。”个案4住院后,想下床去厕所大小便,被制止后发生喊叫行为。个案4因长期约束在床上,天天大声叫嚷:“你们有没有人性,给不给人尊严,天天绑着我”。个案5的照顾者:“她一般发热,感到不舒服了就叫,并且成天成夜叫,吃东西、喝水呛了也叫,有时候皮肤瘙痒得难受也叫。”但是也有病人是为了感到舒服而喊叫。个案3的妻子:“有时候他叫,我问他‘你为什么要叫’,他说他叫了才舒服。”

2.2.2.3 缺乏安全感 本研究发现,很多研究对象因环境改变、照顾者的某些行为和照顾者变换等,导致其失去安全感而喊叫。当陌生人来了或照顾者跟门外的人说话时,个案2会大喊:“阿姨,阿姨……”其照顾者:“他见到陌生人就会激动,前些日子7床刚来,他怕我走了,一直叫。现在他和7床熟悉了,就不叫了。还有一次我和另一个阿姨在门口说话,他怕我跟着人家走了,也不停地叫。”当照顾者给个案4擦身和换衣等身体接触性操作时,她会大声嚎叫,而家人陪伴在她身边的时候,她会感觉很平静,心情也好起来了。个案5也发生类似的喊叫行为,并经常喊:“阿弥陀佛,菩萨保佑我……。”家属对此的解释是她想祈祷平安和打针不痛。个案6第1次住院就被约束在监护室的床上,面对周围陌生的环境和人,一直不停地叫喊着早已过世的母亲和救命,当看到医生、护士等陌生人接近她时她就会喊:“侬是啥人(你是谁)?”

2.2.2.4 情绪的表达 有些老年痴呆病人一旦烦躁、不满或者生气了就大声喊叫。个案2的照顾者:“他心烦的时候会叫。有一天他说他很烦,想换个房间,把一扇玻璃当成门,不停地说我要过去。”个案3的妻子:“他生气的时候会叫。他有时候不吃饭,我骂他,他一生气就叫了。他儿子和媳妇来看他的时候,他会对儿媳说,‘你妈妈骂我了’。”个案4:“我叫是因为我不满意,他们都跑掉了,我一个人都叫不到,我不是不满意了吗。”

2.2.3 具有多重性、情景性和阶段性本研究中照顾者普遍反映这些失智老人并不总是因为某一种意义而喊叫,并且这些喊叫具有阶段性。他们的喊叫会因为具体情景的不同而表达出多种意义,并且有些含义是可以鉴别的。个案1的照顾者:“他的喊叫分为有精神地叫和痛苦地叫。平时他叫的时候是没有痛苦表情的,那个时候他一般表达的是自己的一些需求。这次他胃出血了,喊叫的时候面部表情是痛苦的,并且是没有精神的,这是痛苦的一种表达方式。”个案2的照顾者:“他的喊叫是分阶段性的,以前他病得比较厉害,他几乎天天叫,现在他情况稳定了,他叫得就少了。”个案3的照顾者:“他并不总是因为不舒服而喊叫,有时候他吆吆喝喝是习惯了,并没有不舒服和难过,但是也有时候他叫是因为不舒服了。”个案4的照顾者:“以前的时候她叫得很厉害,几乎天天叫,现在她叫得比较少了。”个案6的照顾者:“原先她大小便的时候还能叫,现在她大小便的时候几乎都不叫了。”

3 讨论

3.1 老年痴呆病人喊叫行为背后代表的意义 本研究是从民族志的视角,描述和解释了住院老年痴呆病人的喊叫行为。本研究中的失智老人分别患有中、重度痴呆,他们的智能和体能都不同程度地下降,应对能力也随之降低,加上在住院期间家人不能常陪伴在身边,他们对周围的陌生环境和人心存恐惧,还要经受由病患及各种治疗和护理措施所导致的痛苦和不适,面对体内外环境中的各种刺激,他们不能有效对这些刺激进行正确判断并做出有效回应,也不能用正确的语言或合适的方式表达出自己的各种需要和不适等,为应对这些刺激,只好依赖喊叫等简单的行为方式向外界表达和进行沟通,严重者退化到像婴儿时期那样只能通过哭喊等人类的原始反射反应来向外界传递信息。失智老人会因具体情景的不同通过喊叫表达多种含义,并且这些含义是可以通过老人的面部表情和其他生理信息及具体的背景因素等来区分的。这些喊叫多因失智老人的个体状况而具有周期性。当老人的身体状况稳定时,他们的不适和痛苦也随之减轻,因此喊叫的次数会减少。当他们的病情加重、痛苦和不适得不到缓解时,他们的喊叫次数会增多。此外,随着他们认知功能的损伤加重,他们有可能感知不到自己的各种需求和不适,这时他们的喊叫也会减少。

尽管国外已有少数研究者对老年痴呆病人喊叫行为进行了不同层面的探究,但是国内尚未见报道。目前,大多数老年痴呆病人激越行为中喊叫行为的研究是从广泛的角度来探讨,仅有少量研究单独对喊叫行为进行具体探讨。Bourbonnais等[7]的批判民族志研究认为,老年痴呆病人的喊叫行为与这些老人所体验的脆弱感、苦难和无意义感有关,它也表达了可以通过某些调整标准来鉴别的7种结局,这些结局分别是不满、满意、疼痛、生理需要、情绪和控制环境的欲望,还有难以理解。与Bourbon-nais等[7]的研究比较,本研究中失智老人的喊叫行为所表达的含义在很多内容上与之相近,如本研究中,病人的不舒适感、无安全感和自主性的需要与Bourbonnais等[7]提出的失智老人的痛苦、脆弱感和无意义感分别有重叠之处。另外,本研究也发现2例失智老人在喊叫妈妈,本研究对此的解释是失智老人尚存的记忆大部分是远期记忆为主,当他们面对的刺激超越他们的应对能力时会激发他们的早期记忆中那些寻求母亲保护的应对方式,在他们的世界里他们就是一些需要妈妈照顾和保护的“老小孩”。本研究并没有发现失智老人会因为满意而喊叫,可能是因本研究属于焦点民族志,仅仅在1个月内,主要针对6例失智老人发生的喊叫行为进行的观察和访谈,本研究发现的成分可能会比较局限,没有找出满意这个术语。张睿等[8]认为,很多激越行为表达了失智老人的真实需要,这与本研究得出的喊叫意义相一致。另一些研究认为,饥饿、口渴、疼痛、大小便、睡眠障碍、温度和湿度、抱怨、引起注意、幻觉、自主性的要求、周围环境的不适、无能、恐惧、约束带的使用、自我刺激、情绪及一些难以理解的因素能解释失智老人的语言激越行为,并提出多数失智老人的激越行为是由于需要未满足或者病人不舒适而激发,这 些 情 况 多 表 现 为 喊 叫 行 为[9-11]。本研究没有把难以理解这个因素纳入进来,是因为本研究只探究了那些在本研究情景中能解释的意义。尽管本研究结果与上述研究者持有的观点基本一致,但本研究是针对失智老人的喊叫行为,并进一步归纳了在失智老人住院情景中由于认知功能和体能受限,这些喊叫行为是失智老人与外界表达和进行沟通的方式,因具体情景的不同而表达不同的含义,而且具有阶段性,这是以上量性研究没有深入探讨的部分。此外,本研究发现舒适感和宗教的成分呈现在失智老人的喊叫行为中,可能是有些失智老人通过喊叫等方式来自我缓解某些不适和不安,这也是其他研究没有提供的信息,有待以后的研究进一步探讨。

3.2 帮助临床工作者和照顾者正确理解和有效应对失智老人喊叫行为 本研究提供的信息将对老年痴呆病人喊叫行为的评估、干预和评价具有重要意义。用民族志研究方法可以更真实和更深刻地得出老年痴呆病人喊叫行为的背后意义,该研究得出的结果将帮助临床医护人员和照顾者正确认识和有效应对失智老人的喊叫行为。本研究发现,有些照顾者并不十分了解这些失智老人的喊叫行为,仅简单地认为这些喊叫的发生是老人糊涂了。Kovach等[12]认为,如果照顾者不理解失智老人的喊叫行为或不能确定这些喊叫行为的具体诱发因素,那么这些照顾者通常不会有效应对这些行为。以往研究发现,失智老人的激越行为可能会被医务人员和照顾者置之不理、使用约束带、隔离及虐待等措施处置[12,13],但是这些处置的有效性并不令人满意,严重影响了老人的生活质量,也加重了医务人员的负担。Beck等[9]认为,如果照顾者正确理解失智老人喊叫行为的影响因素将能起到预防和减少这些喊叫行为的作用。Sloane等[14-16]指出,为保证干预的有效性,对失智老人的喊叫行为进行干预应该基于每位失智老人的喊叫行为背后的意义。本研究得出的结果可以帮助照顾者正确理解这些行为,而不再把失智老人的喊叫行为仅仅误解为精神错乱。虽然老年痴呆病人的认知和体能下降,但是他们通过这些喊叫行为表达了自身的各种需求、不适、安全感、意愿及情绪等,照顾者应用科学的态度和亲情的力量正视这些失智老人的喊叫行为。当老人发生喊叫行为时,照顾者应努力感知体现在老人喊叫行为中的本意,及时满足老人的各种需求,减轻不适,从而增加和老人沟通的有效性。此外,医护人员应该反思自己对失智老人的喊叫行为的处置方式,并对各种喊叫行为进行具体分析,找出这些喊叫行为背后的意义,从而给予这些失智老人有效的个性化干预措施。

4 小结

本研究采用民族志研究方法,通过对有喊叫行为的失智老人进行参与式观察和对其照顾者进行深度访谈,挖掘出了失智老人喊叫行为背后的深层意义。研究结果表明,失智老人的喊叫行为是失智老人智能和体能的退化,向外界表达和进行沟通的一种方式,并具有多重性、阶段性和情景性。本研究结果丰富了失智老人喊叫行为的概念结构和理论内涵,可以帮助医护人员和照顾者正确认识失智老人的喊叫行为,并为有效干预这些喊叫行为提供理论依据,以提高临床医疗护理质量,并最终改善失智老人的生活质量。

[1] 仇成轩,施侣元.进一步重视我国老年痴呆流行病学研究[J].中华流行病学杂志,2005,26(12):931-933.

[2] Cohen-Mansfield J.Agitated behavior in the elderly Ⅱ:Preliminary results in the cognitively deteriorated[J].J Am Geriatr Soc,1986,34(10):722-727.

[3] 冯雪艳,房海英,孙静.行为症状对轻度认知功能障碍的护理难点与护理应对[J].护士进修杂志,2009,24(12):1142-1144.

[4] Draper B,Snowdon J,Meares S,et al.Case-controlled study of nursing home residents referred for treatment of vocally disruptive behavior[J].International Psychogeriatrics,2000,12(3):333-344.

[5] McMinn B,Draper B.Vocally disruptive behaviour in dementia:Development of an evidence based practice guideline[J].Aging Ment Health,2005,9(1):16-24.

[6] Polit DF,Beck CT.Essentials of nursing research:Appraising evidence for nursing practice[M].Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins,2009:1.

[7] Bourbonnais A,Ducharme F.The meanings of screams in older people living with dementia in a nursing home[J].Int Psychogeriatr,2010,22(7):1172-1184.

[8] 张睿,李峥.老年痴呆病人激越行为的非药物性护理干预研究进展[J].中华护理杂志,2006,41(6):553-556.

[9] Beck C,Richards K,Lambert C,et al.Factors associated with problematic vocalizations in nursing home residents with dementia[J].Gerontologist,2011,51(3):389-405.

[10] Cohen-Mansfield J,Werner P.Typology of disruptive vocalizations in older persons suffering from dementia[J].Int J Geriatr Psychiatry,1997,12(11):1079-1091.

[11] Cohen-Mansfield J,Libin A.Verbal and physical non-aggressive agitated behaviors in elderly persons with dementia:Robustness of syndromes[J].J Psychiatr Res,2005,39(3):325-332.

[12] Kovach CR,Noonan PE,Schlidt AM,et al.A model of consequences of need driven dementia compromised behavior[J].J Nurs Scholarsh,2005,37(2):134-140.

[13] Dyer CB,Pavlik VN,Murphy KP,et al.The high prevalence of depression and dementia in elder abuse or neglect[J].J Am Geriatr Soc,2000,48(2):205-208.

[14] Sloane PD,Davidson S,Buckwalter K,et al.Management of the patient with disruptive vocalization[J].Gerontologist,1997,37(5):675-682.

[15] Palese A,Menegazzo E,Baulino F,et al.The Effectiveness of multistrategies on disruptive vocalization of people with dementia in institutions:A multicentered observational study[J].J Neurosci Nurs,2009,41(4):191-200.

[16] Von Gunten A,Alnawaqil AM,Abderhalden C,et al.Vocally disruptive behavior in the elderly:A systematic review[J].Int Psychogeriatr,2008,20(4):653-672.