《洪范》晚出新证

牛鸿恩

(首都师范大学 文学院,北京100048)

司马迁是伟大史家,《史记》是伟大史著,这是我们的共识。梁玉绳《史记志疑》匡谬正疵,三大卷百万字,无伤司马迁的伟大。为什么?这就是朱熹所说:“司马迁才高,识亦高,但粗率。”[1]卷134页3202以一人之力,写三千年通史,岂能无一点瑕疵。假如无《史记》一书,很难想象我国先秦史是个什么模样。清代研究夏、商、周的专家,人称“马三代”的马骕说:“《史》之失,在轻信而多疏。”[2]卷7页81《史》之粗、疏多在细处。这里所说,也只是司马迁的一例“轻信”,他相信前人说,把后出的《尚书·洪范》当作殷周之际箕子对武王的谈话,全文收入了《史记·宋世家》。

我们认为传本《洪范》,应当有战国以前的资料,主体部分在战国前期即墨子著书时、《左》《国》成书之际①《左》《国》成书于“西元前三百四五十年前后”,见新城新藏著、沈璿译《东洋天文学史研究》页423,中华学艺社民国二十二年。又拙作《天文学史的发展表明〈左传〉成书于战国中期》,载《春秋左传研究》页57~64,中华书局2009年。,已经流传,但《洪范》中君主专制内容,与战国中期秦法家、齐法家是同一调门,特别是君主作威作福之言,很有可能出于战国晚期。1928年初梁启超弟子刘节氏发表《洪范疏证》,认为“其著作时代当在秦统一中国以前,战国之末”[3]402。

1930年,顾颉刚表示“十分赞成”刘节的见解。[3]404这是怀疑经书《洪范》的开始。近年,刘起釪先生不以此为然,提出:“《洪范》原稿由商代传至周,经过了加工,至春秋前期,已基本写定成为今日所见的本子。”[4]1218这不能代表顾先生的意见。其实《洪范》出于战国的例证很多,这里略举数证。

孔子之世流行“六府”“五材”,《洪范》尚未成书

《洪范》开头说,周武王问箕子治国理民常道,箕子讲上帝曾赐禹“洪范九畴”,即九类大法。其第一畴就是“五行”水火木金土。这等于说,“五行”起始于大禹时。《管子·五行》又说:“昔黄帝以其缓急作五声,以政(正)五钟……五声既调,然后作立五行以正天时。”创立五行的又成了黄帝。《汉书·艺文志》有“《孔子三朝》七篇”,沈钦韩《汉书疏证》:“刘向《别录》曰:‘孔子三见哀公,作《三朝记》七篇。’今在《大戴记》是也。”[6]79《三朝记》之一、今在《大戴礼记》中的《四代》,却有如此记载:

子曰:“夫规、矩、准、绳、钧、衡,此昔者先王之所以为天下也……水、火、金、木、土、谷,此谓六府,废一不可,进一不可,民并用之。今日行之,可以知古,可以察今,其此邪!”[6]924

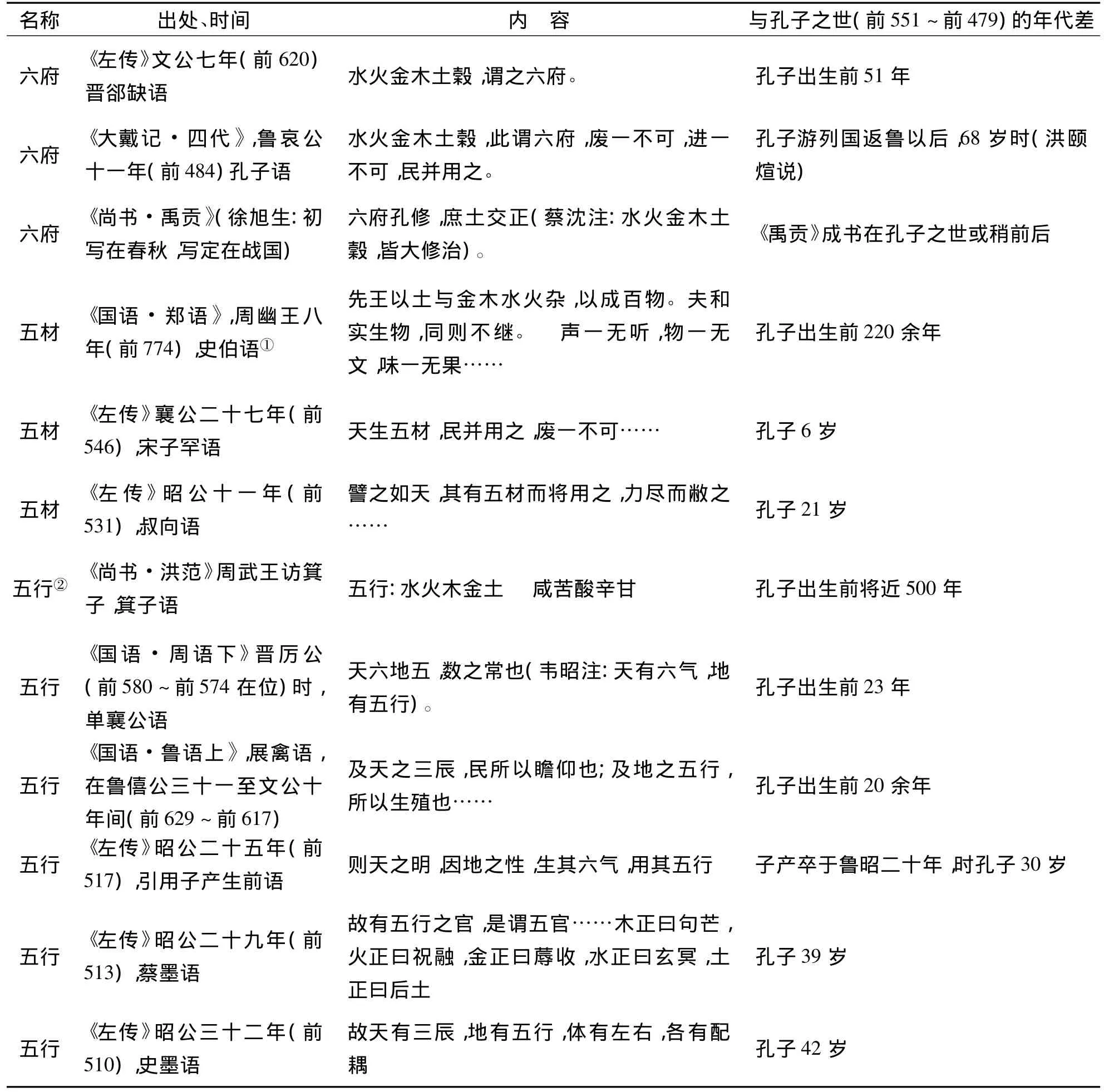

这一番话不能不引起我们注意,果如上述,周武王和孔子先祖辈箕子时代已经有了“五行”,到孔子说这话时,足有五百年,孔子对“六府”怎么还说“废一不可,进一不可”?《诗》《书》是儒家经典,孔子自称“文王既没,文不在兹乎?”是他不知道五百年前就有了“五行”,还是他反对“五行”?五百年以前就有的,他这时才出来反对?要解开这个谜,我们应当看看相关的记载。研究者认为,“五行”是从“六府”“五材”发展而来,孔子之世有“六府”“五材”,也有了“五行”。现在我们就来看看先秦典籍中六府、五材与五行发展演变的过程:

表1 先秦典籍中六府、五材与五行发展演变过程

① 《郑语》言金、木、水、火、土,没说是“五材”“五行”,但学者认为是指“五材”,如蒋善国《尚书综述》页102《五行思想的发生和发展》,上海古籍出版社1988年;萧萐父《中国哲学史》卷上页50,人民出版社1982年。庞朴《中国文化十一讲》页50:“在春秋晚期,五行思想已剥离掉包括穀的六府观念,演变、升华成五材的观念。此后五材逐渐转变为五行。”当然也是以《郑语》之说为“五材”,并表述了五行出现的时间。

② 《尚书·甘誓》有“威侮五行”,有学者以证“五行”出现之早。日本学者新城新藏说,此五行指“天空有五颗运动之星”,即指《史记·天官书》“天有五星,地有五行”之前者金木水火土五星,非指地之五行。新城新藏《东洋天文学史研究》页18。刘起釪亦取此说。“威侮”地之五行,文理亦欠通。故此表未列入《甘誓》。

由表1可知,“六府”“五材”的记载凡六次。“六府”三次见于《尚书·禹贡》、《左传》文公七年和《孔子三朝记·四代》,时代最早者在孔子生前51年,《四代》的年世在孔子晚年,《禹贡》成书时代众说纷纭,徐旭生先生赞成古史辨派所定“初写在春秋,写定在战国”[7]26之说,并说墨子没有引用此篇,“或此书当日还未传播出来”[7]181。徐中舒先生说:“《论》《孟》讲大禹和《禹贡》不同。《左传》已引了《尧典》,仍和《禹贡》不同。”[8]218这是说孔子、墨子、孟子与《左传》作者都不曾阅读今传本《禹贡》。有学者以《禹贡》“言六府不言五行”,作为它“著成于春秋时”的一个理由,则可反证“六府”之说存在于春秋,大致可以知道在春秋后期的130年间,约公元前620年至前476年时段内。“五材”三次记载,最早的出现于孔子生前约220年①《郑语》的预言“晋……若加之以德,可以大启”,韦昭注:“鲁闵元年,晋灭魏、霍,僖五年,灭虞、虢也。”前者在公元前661年,后者在前655年,已在周幽王八年之后一百一二十年,入于春秋中期。可证《郑语》写定时代之晚。,其次是孔子6岁、21岁时。“五材”约在公元前774年至前531年的时段内。这六次记载,有五次在孔子之世或稍前后,据此推论,孔子之世是“六府”“五材”流行的时代,他晚年对“六府”的议论则是有力的证据。依据《左》《国》,“五行”六次记载,有五次在孔子出生20余年前到他42岁之间(前580—前510),这一时段“五行”的出现频率很高,突出表现在鲁昭公时期。《左》《国》成书于“五行”流行时,记载有提前。正如“岁星记事”占星家本以公元前365年为元始年,而《左》《国》作者却把推步所得之岁星位置写入公元前七世纪,后人如以“岁星记事”发明于春秋时,自然是大误。“五行”记载中尤有一次大例外,即《洪范》记载于孔子前五百年,实在说不通。果真殷、周之际,就有了“五行”,人们早就熟悉了,习惯了,怎么可能还会说六府“废一不可”?我们如果除去格格不入的《洪范》条目,体会孔子语意,只能承认,孔子时代是六府、五材的流行期,同时又是五行的初现期。孔子晚年坚持“废一不可”,应当就是对于“五行”的表态。这应当是比较符合实际的结论。什么“五行”产生于商代、产生于西周,都没有事实根据。事实上,学术界多数人都持《洪范》成书于战国说,郭沫若、冯友兰、徐中舒、钱穆、顾颉刚、徐旭生、屈万里、陈梦家、童书业、庞朴等人都主张《洪范》成书于战国,说一句明白话,即“孔子时《洪范》尚未成篇”[9]229,当然又有战国前期、中期、后期之不同。依此,我国“五行”的确立期约在春秋、战国之际,不应晚至战国中期。《洪范》主体部分的写作不晚于战国前期,肯定在引用《洪范》的《左传》《墨子》成书之前。刘节说《洪范》作于战国之末,欠缺具体分析。

刘起釪说:“很可能原篇没有周武王访问一节……后来在早期‘五行说’出现以后,加编了一套宣扬五行的周武王访箕子的故事,成了今天所见的《洪范》。”[4]1207这一见解是正确的,《洪范》作者请出箕子、武王讲述“五行”,有效提高了“五行”身价。此即《庄子·寓言》和《天下》篇所说,使用寓言“藉外论之”,所谓“亲父不为其子媒。亲父誉之不若非其父者也”[10]948。藉用先王、先哲之口论述五行,通过耆艾圣哲之言加强可信性,即“以重言为真”[10]1098,作者的目的因而圆满完成,从此“五行”深入人心,“五行说……遂二千年蟠据全国人之心理,且支配全国人之行事”[11]353。

至于刘先生说《诗经》中西周末年的作品《小旻》全抄了《洪范》的“肃、 、哲、谋、圣入诗”[12]17这是说,“‘九畴’全文”出于西周,所以西周末的《小旻》得以抄录它。诗歌不是来自“志之所之”,而是“全用”一篇文章的语句,这真是奇说,大约用不着辨析它的是非,而且郭沫若早就说:“是假托《洪范》者利用了《小旻》,并非《小旻》诗人引用《洪范》。”[13]161

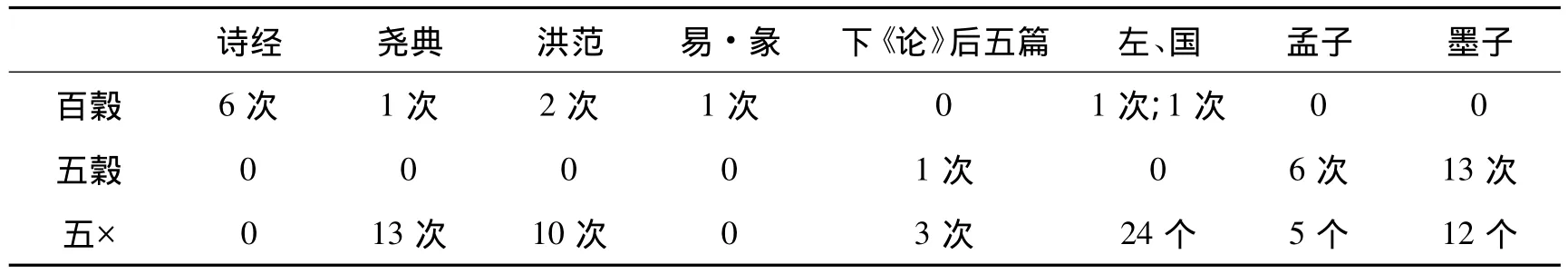

《洪范》中有早期用词,如“百穀”,所以我认为《洪范》并非全篇皆晚。但“五行”出现之后,“五味”“五音”“五色”“五霸”“五帝”“五兵”等“五×”之词便风起云涌,凡百事物,都想纳入“五×”之中。《诗经》时代只说“百穀”,到“下《论》”后五篇②《论语》前十篇即“上《论》”,成书早,后十篇即“下《论》”,成书晚;而“下《论》”后五篇时间最晚,参顾颉刚编订《崔东壁遗书》页321《论语后五篇之可疑》、页616《论〈论语〉前后十篇文体之异》、页617《〈论语〉篇章辨疑》,上海古籍出版社1983年。和《孟子》、《墨子》成书时代,就只说“五穀”了。“五×”之词之有无、多少,对于判定作品时代很有参考价值。

“百穀”出现于《洪范》2次,所以我认为不能说《洪范》全篇皆晚。《尧典》初写在春秋,主体部分完成于“战国前期”[7]26,“定型在战国后期”[7]34,它虽然有很早的资料,但从它“五×”之多来看,已经受到“五行”思想浓重的影响。就此而言,《洪范》与《尧典》有相近处。《洪范》有“五福”“五纪”“五事”“五行”四词,出现凡10次,与《尧典》11个“五×”出现13次,似可以比肩。《洪范》中“五×”的思维模式,已经笼罩全篇。咸、苦、酸、辛、甘,五味,一也;继“五事”之后,恭、从、明、聪、容,“五×”二也;肃、 、哲、谋、圣,“五×”三也;雨、霁、蒙、驿、克,“卜五”四也;谋之对象心、卿士、庶人、卜、筮,“五×”五也;雨、旸、燠、寒、风“五者”六也;休征五,七也;咎征五:狂、僭、豫、急、蒙,八也:八加四,就是12个“五×”了。但就《洪范》中很多“五×”尚未明确概括出来,倒可能是战国前期的烙印。

表2 先秦典籍对“百穀”“五穀”“五×”使用频率统计

《荀子·非十二子》痛斥子思、孟轲“造说……五行”,一些先辈学者即以为《洪范》五行当出于子思、孟轲,并由此推定《洪范》的时代。马王堆汉墓、荆门郭店楚墓先后出土帛书、简书《五行》篇,都是讲仁、义、礼、智、圣“五行”,“绝大多数中国学者”认为“即是荀子所批评的子思、孟子一系传承的五行说”[14]97,这就澄清了思、孟“五行”与金木水火土无关,这也证实了梁启超所谓阴阳五行说“孔、老、墨、孟、荀、韩诸大哲皆未尝齿及”[3]353,是可信的。

《洪范》倡君主专制独裁,属战国思潮

西周的分封制,至春秋而王纲解纽,形成“春秋无义战”的分裂混乱局面。孔子对“礼乐征伐自诸侯出”“陪臣执国命”深表不满。到战国,有惩于国家分裂,百家争鸣,提出各种治国主张。其中就有君主集权、专制,且形成一种思潮。先是墨子提出“尚同”:“上之所是,必皆是之;上之所非,必皆非之。”[15]68“天下之百姓皆上同于天子。”[15]69墨子弟子徒属更变本加厉:“举天下之人皆恐惧振动惕厉,不敢为淫暴。”[15]80“于先王之书也《大誓》之言然,曰:‘小人见姦巧乃闻,不言也,发,罪均。’”[15]88是说周武王的《大誓》规定了告奸连坐制度,使全天下人都处在受监视的恐惧中。郭沫若称此为“墨子之政治独裁”,是“以一人的意志为天下人的意志,以一人的是非为天下人的是非”[16]97。告奸连坐是商鞅在秦国实行的制度:“令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩……”[17]2230与商鞅同时而在韩国执政的申不害说:“独视者谓明,独听者谓聪,能独断者故可以为天下王。”申不害重权术,是“恶性的专制独裁主义”[16]291,后期儒家荀子也主张君主集权、统一。荀子游秦,对秦国政治评价很高,说是“四世有胜,非幸也,数也”,接近于“治之至也”[18]303。“四世”,即包含商鞅治秦的孝公之世。荀子弟子韩非,更主张严刑峻法:“夫严家无悍虏,而慈母有败子。”[19]447“民固骄于爱,听于威矣。”[19]447墨子、荀子和韩非等,不讲五行。另一方面,齐法家以《管子》《周礼》为代表,既讲五行又主张严刑峻法。《管子》:“察于治民之本,本莫要于令。故曰:亏令者死,益令者死,不行令者死……惟令是视。”[20]284“非号令毋以使下,非斧钺毋以威众。”[20]290杨向奎先生说:“《周礼》作者是严刑峻法的主张者。”[21]250、267这就是《洪范》君主专制思想产生的时代背景。

所以,《洪范》主张君王要有绝对权威,臣民要绝对服从君王。《洪范》的核心内容是第五畴所讲“皇极”,即君主至上法则:如君主掌握赏罚大权以操控臣民;天下人一律以君王的法则为法则,即“凡厥庶民,无有淫朋,人无有比德,惟皇作极”;天下人必须以君王的是非为是非,以君王的意志为意志,“遵王之义”“遵王之道”“遵王之路”,即遵守君王指定的法则,奉行君王规定的道理,走君王指示的道路;天下所有人,必须把君王宣布的最高法则当作教戒,必须按最高法则行事,以亲附天子,即“凡厥庶民,极之敷言,是训是行,以近天子之光”。这是作者对君王专制思想的明白表露。第八畴还说:“庶民惟星,星有好风,星有好雨。日月之行,则有冬有夏。月之从星,则以风雨。”孔传:“政教失常以从民欲,亦所以乱。”孔疏:“喻人君政教失常,从民所欲,则致国乱。……不得从民欲也。”[22]322注疏所说攸关大局,对不对呢?刘起釪说:“旧注疏家都把这说成月之行道失常,从星所好,以致风雨,用来比喻君臣政教失常顺从民欲,就要招致大乱,谆谆告诫统治者要加强其体制而不可听从人民的愿望。”[4]1194由刘说,可证孔传、孔疏所说符合文意。周武王所作《大誓》曰:“民之所欲,天必从之。”见引于《左传》襄公三十一年、昭公元年。“天视自我民视,天听自我民听。”见引于《孟子·万章上》。《尚书·召诰》曰:“天亦哀于四方民”,“欲王以小民受天永命。”《康诰》曰:“若保赤子,惟民其康(康乐平安)”。《无逸》曰:“小人怨汝詈汝,则皇自敬德。”《酒诰》曰:“人无于水监,当于民监。”西周政治家战战兢兢,高唱“敬德”“保民”,表述的是民本思想。王国维《殷周制度论》说:“《尚书》……《康诰》以下九篇,周之经纶天下之道胥在焉。其书皆以民为言,《召诰》一篇,言之尤为反复详尽,曰命、曰天、曰民、曰德,四者一以贯之。……古之圣人亦岂无一姓福祚之念存于其心,然深知夫一姓之福祚与万姓之福胙是一非二,又知一姓万姓之福祚与其道德是一非二,故其所以祈天永命者,乃在‘德’与‘民’二字。”[23]242王国维讲周初治国“精义大法”排除了《洪范》,因为很明显,《洪范》与“《康德》以下九篇”有根本性不同,它所表述的是君本思想,彼此正好顶牛。这是很值得注意的事。以民为本还是以君为本,以此辨《洪范》可以深中肯綮。《尚书·吕刑》也是晚出之物,其文曰:“敬逆天命,以奉我一人。……一人有庆兆民赖之,其宁惟永。”《吕刑》和《洪范》一样,都和《召诰》“王以小民受天永命”大唱反调。不仅如此,《洪范》还鼓吹君主作威作福,享受绝对特权:“惟辟作福,惟辟作威,惟辟玉食。……臣之有作威、作福、玉食,其害于而(尔)家,凶于而国。”一味扬君王抑臣民,完全为一身一姓着想。商鞅相秦富国强兵,表达的是国本思想,韩非的思想则是君本位,《洪范》《墨子·上同》都是君本位。主张君王“专威福,为美食”(孔传),这是罕见的政治主张,不要说以民为本者反对,以国为本者也不这样说,所以这几句仅见引于《韩非子·有度》。这几句有可能最晚出。春秋时期,民本思想进一步高扬,《左传》昭公二十三年说:“民弃其上,不亡何待?”哀公元年说,国家兴亡,关键在“视民如伤”还是“以民为土芥”。大约刘起釪先生感到《洪范》这一套思想,无论安排到西周还是春秋都格格不入,而他又主张商周之际《洪范》主体已经成书,自然不会安排到战国。于是他说:“寻之于我国历史上,只有商代才可能是这样的。因此本文的中心思想,只能是商代奴隶主专政时的统治思想。”[4]1207可是《礼记·表记》记载:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。”不论大小事件,田猎祭祀,阴晴风雨,无一事不卜,商代是“神权独尊、巫祝贞卜至上的神本时代”[24]104,主宰商王行动的,在很大程度上是上帝和商王的祖先神,即占卜。武王伐纣,宣布他的大罪,就有“昏弃厥肆祀,弗答”,即蔑弃祖先的祭祀,不答报鬼神。[25]72《史记·殷本纪》说,武乙无道,辱神射天,被暴雷震死于河、渭间。丁山说,武乙射天是“射杀蠥神”的风俗,实际是西征兵败而死[26]156,纣王骄奢、淫戏,但《尚书·西伯戡黎》载,他的臣子敢于当面斥责他“淫戏”,他并没给予处罚。孔子弟子子贡曾说:“纣之不善,不如是之甚也。是以君子恶居下流,天下之恶皆归焉。”[27]203“洪范九畴”不可能出于箕子,试想,箕子刚刚深受淫戏拒谏的君主之害,因此而亡国,随后就去传授臣民绝对服从、君王作威作福的“大法”,岂不大背情理?君主专制独裁的思想,不在西周、春秋,属于战国的思潮,这才是正确的结论。李亚农对专制主义研究的结论是:“中国上古时代,根本上没有什么专制主义。……中国的专制主义,萌芽于商鞅。”[28]1090-1091这与郭沫若的论述相近,都是说专制主义存在于战国。《洪范》的最后一畴“五福六极”,至《逸周书》仍称“六极”,但明确得多:“六极:命、丑、福、赏、祸、罚。”[29]5到《管子》,则简洁明快地称为“六柄”:“生之、杀之、富之、贫之、贵之、贱之。此六柄者,主之所操也。”[20]909由此可以看出《洪范》与战国法家的关联。

统计刘起釪先生《尚书学史》第二章第一节所列先秦引用今文《尚书》的资料,《论语》《孟子》《礼记》《孝经》《大戴礼记》《公羊传》引《尚书》38次,无一次引用《洪范》。而《管子》《周礼》《逸周书》《韩非子》,引《尚书》13次,其中《洪范》占5次;《墨子》《荀子》引《尚书》25次,《洪范》占6次。真真是泾渭分明,明白表现出正统儒家对于《洪范》的疏离态度,这也是应当注意的吧。

《宋世家》注中,朱熹释“皇极”为:人君“身为天下做个样子,使天下视之为标准”[1]卷79页2044。马融释“极之敷言”(君主的法则所陈述的话)为:“王者当尽极行之,使臣下布陈其言。”[17]1615本是对臣民的要求,他们都变成了对人君的要求,因为他们心里牢记着《周书》中周公、召公的谆谆教诲,习惯性地认为《洪范》应是此意,实则《洪范》完全不是此意。

《洪范》耕、阳合韵是战国韵例

第八畴“曰王省惟岁,卿士惟月,师尹惟日……则以风雨”一节,刘节据前人说以为应属第四畴,刘曰:“此章‘成、明、章、康、宁’为韵,上章‘明、恭、从、聪、容’协韵,下章‘同、强、逢’协,皆与《诗经》不合。战国时东、阳、耕、真多相协,例在《荀子》最多,《老子》亦然。《诗经》则分别甚严。”并举《荀子·乐论》“行、清、成、明、平、宁”与《老子》二十二章“明、彰、功、长、争”,“此两证皆‘成’与‘明’协,乃战国时协韵之通例,亦可为《洪范》作于战国时之一证”[3]394。我们分析这段话,分为两层意思,刘节氏说三处为耕、阳合韵(“此章”)和东、阳合韵(“上章”“下章”),“皆与《诗经》不合”,这是一层意思。下面所举《荀子》《老子》例都是耕、阳合韵,即“此两证皆‘成’‘明’协,乃战国……通例”,这是第二层意思。说了东阳、耕阳,但重点是说耕阳,战国“通例”仅指耕、阳,不关东、阳。语意甚明。其不妥处在“皆”字和“多相协”。《洪范》耕、阳合韵的一节,即:

岁月日时无易,百穀用成(耕), 用明(阳),俊民用章(阳),家用平康(阳)。日月岁时既易,百穀用不成(耕), 用昏不明(阳),俊民用微,家用不宁(耕)。

这是道地的耕、阳合韵。《诗经》中此种韵一例都没有,《楚辞》中只在《招魂》篇出现一次。[30]75徐复观先生、刘起釪先生痛斥刘节《洪范》“东、阳、耕、真”协韵为战国通例说,以为“全是无稽之谈”①徐复观《中囯人性论史(先秦篇)》页481。徐复观以为《洪范》“明”字如果读为“芒”,则不协韵,不知何所据。鸣、明与盲、芒,都属阳部韵,正如“行”字,无论读 háng或xíng,都不变其为阳部韵。耕,读 gēng 或 jīng,其上古韵部并无改变。;刘起釪说东阳合韵、耕阳合韵“都合于西周及《诗》用韵通例”。“西周金文《宗周钟》《大克鼎》《召伯虎簋》,春秋金文《晋公 》皆东、阳合韵……《 尹钲》则耕、阳合韵;《沇儿钟》亦阳部紧合耕部。”又说:“不知段氏已在其《古合韵》中指明:《诗·烈文》东、阳合韵,《豫·象传》、《讼·彖传》东、耕合韵,《萃·彖传》耕、阳合韵。”[4]1210刘起釪把“此两证…乃战国…通例”扩大成“东、阳、耕、真”,并且把耕阳、东阳打包说,用《大克鼎》等东、阳合韵涵盖耕、阳。他可能认为这样就驳倒了刘节。从行文逻辑推测,刘先生是以《易·萃·彖传》属春秋,仍认为《易大传》出于孔子。有学者指出《彖传》思想受孟子影响,用韵接近《楚辞》《老》《庄》[31]172-176,我们与刘先生不同,还是相信“《易大传》确非孔子所作”。“《系辞》《彖传》是战国中期的作品”[32]22-23。把《彖》《象》当作春秋作品,没有说服力,这里无需多说。《大克鼎》《晋公 》《诗·烈文》确为东、阳合韵,但所举耕、阳合韵仅有《 尹钲》《沇儿钟》,都是春秋晚期徐国铜器[33]386-387,徐国,周公东征之前,居山东境内,又称舒、邹、邾,周公东征以后,徐多次迁徙,周宣王时已迁至淮河北岸,今安徽东北角泗县和江苏泗洪一带,被称为“南国”“淮浦”,鲁昭公三十年(前 512)灭于吴。[34]800在当时其地偏处东南。除这两篇铭文之外,春秋时期含《诗经》中春秋作品在内,未见耕、阳合韵。这有两种可能,一是这种韵例最先见于这两篇铭文,一是徐国地方的方言现象。而《彖传》《楚辞》等有耕、阳合韵,恰好证实了刘节之说。我们倒觉得,刘先生所说耕、阳合韵也“合于西周及《诗》用韵通例”,没有提出任何根据,完全无法成立。承蒙以金文为博士后研究课题的梅军博士特为进一步检索,西周金文确实不见耕、阳合韵,与《诗经》一致。而战国时代,耕、阳合韵确实是常见韵例。马王堆汉墓出土《黄老帛书·称》以“当、亡、刑、殃”为韵,《经法·六分》“亡、成、宁”为韵;《四度》“方、正、平、长、爽”为韵;《十大经·姓争》以“阳、行、成”“当、名、刑”为韵;银雀山汉墓出土《孙膑兵法》,其《八阵》以“兵、广、兵、幸、王、命、情、经、诤、将”为韵;《兵情》以“轻、听、将、正”为韵,都是耕、阳合韵。这应当可以说是“通例”了。张双棣《淮南子用韵考》统计,西汉初的《淮南子》一书中耕、阳合韵达54例之多。[35]28西周没有,春秋晚期仅见,战国屡见不鲜,至西汉初年而大行其道。耕、阳合韵出现、演变过程,岂不事实显然。说“全是无稽之谈”,“无一能成立”,“《洪范》……都合于西周及《诗》用韵通例”,“与西周是完全相合的”,显见与事实相背。上述《洪范》“家用不宁”下面尚有一节:

庶民惟星,星有好风,星有好雨。日月之行,则有冬有夏。月之从星,则有风雨。

这里是句句用韵,又是隔句押韵,句末用鱼部韵“雨、夏、雨”,其余各句“星、风、行、星”为韵,属于“耕、侵、阳、耕”合韵,这表明《洪范》在这里也用了耕、阳合韵,并不是只用了刘节氏指出的一次。不在句末而在他处用韵,《诗经》早有此例,《周颂·烈文》全诗三个句号,八个小句,其中五个小句用韵,但只有一个句号所在句用韵,两个句号句无韵[36]390。如果我们理解不错,一篇之中两次使用耕、阳合韵,使用频率就比较高了。

刘起釪花了很大力量说东、阳合韵,其所说《大克鼎》《宗周钟》《诗·烈文》时代在西周,《晋公 》为春秋末年。这说明靠东、阳合韵定时代,确实有问题。但是,研究古代文献用韵的学者有这样的论述:

《诗经》有一例阳东合韵的情况(《周颂·烈文》“公疆邦功皇”),《楚辞》有一例(《卜居》“明通”)。而《管子》有3例,《庄子》有1例。《老子》有6例……《韩非子》5例,《吕氏春秋》有15次……这说明,阳东合韵自战国后期已经出现,到汉代逐渐多起来,《淮南子》中已有 63 例。[35]34

此论距刘节氏《洪范疏证》发表80余年,结论却一致,所说例证更充实。但刘起釪先生对东、阳合韵的驳正,自然给予此论很大冲击。这证明学术研究确不是易事。西周就有了东、阳合韵,历经春秋,何以西周与春秋、战国的传世文献始终使研究者认为,东、阳合韵是战国通例,起于战国,这固然可以怪学者没有全面占有资料,但是东、阳合韵在漫长的历史时期韵例寥寥,可能也需要古音学家研究说明。但就《洪范》写定时代而言,耕、阳合韵是战国韵例,这是无法移易的。以此证明《洪范》作于商和西周,完全没有根据;说它写定于“春秋前期”,还是没有根据。

[1][宋]黎靖德.朱子语类[M].北京:中华书局,1994.

[2][清]马骕.绎史:卷7[M].王利器,整理.北京:中华书局,2002.

[3]顾颉刚.古史辨·五[M].上海:上海古籍出版社,1982.

[4]顾颉刚,刘起釪.尚书校释译论[M].北京:中华书局,2005.

[5]陈国庆.汉书艺文志注释汇编[M].北京:中华书局,1983.

[6]方向东.大戴礼记汇校集解[M].北京:中华书局,2008.

[7]徐旭生.中国古史的传说时代[M].桂林:广西师范大学出版社,2003.

[8]徐中舒.徐中舒先秦史讲义[M].徐亮工,整理.天津:天津古籍出版社,2008.

[9]蒋善国.尚书综述[M].上海:上海古籍出版社,1988.

[10]郭庆藩.庄子集释[M].北京:中华书局,1961.

[11]梁启超.阴阳五行说之来历[M]//古史辨·五.上海:上海古籍出版社,1982.

[12]刘起釪.尚书学史[M].北京:中华书局,1989.

[13]郭沫若.中国古代社会研究·补注七[M].北京:人民出版社,1954.

[14]陈来.竹帛《五行》与竹帛研究[M].北京:三联书店,2009.

[15]孙诒让.墨子间诂[M].北京:中华书局,1986.

[16]郭沫若.十批判书[M].北京:人民出版社,1954.

[17][汉]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.

[18]王先谦.荀子集解[M].北京:中华书局,1988.

[19]王先慎.韩非子集解[M].北京:中华书局,1998.

[20]黎翔凤.管子校注[M].北京:中华书局,2004.

[21]杨向奎.绎史斋学术文集[M].上海:上海人民出版社,1983.

[22][汉]孔安国传,孔颖达疏.尚书正义[M]//李学勤.十三经注疏.北京:北京大学出版社,1999.

[23]王国维.观堂集林[M].石家庄:河北教育出版社,2003.

[24]王晖.商周文化比较研究[M].北京:人民出版社,2000.

[25]屈万里.尚书今注今译[M].台北:台湾商务印书馆,1969.

[26]丁山.商周史料考证[M].上海:龙门联合书局,1960.

[27]杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,1980.

[28]李亚农史论集[M].上海:上海人民出版社1962.

[29][清]朱右曾.周书集训校释:卷一[M]//续修四库全书·史部·别史类,光绪三年湖北崇文书局.

[30]王力.楚辞韵读[M].上海:上海古籍出版社,1980.

[31]杨庆中.周易经传研究[M].北京:商务印书馆2005.

[32]张岱年.中国哲学史史料学[M].北京:三联书店,1982.

[33]马承源.商周青铜器铭文选:四[M].北京:文物出版社,1990.

[34]顾颉刚.顾颉刚古史论文集:卷十(下)[M].北京:中华书局,2011.

[35]张双棣.淮南子用韵考[M].北京:商务印书馆,2010.

[36]王力.诗经韵读[M].上海:上海古籍出版社,1980.