对培养具备国际化沟通能力拔尖外语人才的思考

周 红

(沈阳航空航天大学 外国语学院,沈阳 110136)

在全球经济高度发展的e 时代,中国的国际地位不断攀升,中国经济与世界经济接轨的大背景下,中国企业不断地走出去,更多的外国企业走进来,国与国之间的经济合作联系得更加紧密。这对英语人才的能力提出了更高的要求,单纯扎实的听说读写语言功底已完全不能满足国际竞争对英语人才的需求。高校以当前国际形势为立足点,培养具备国际竞争力的复合型人才,除了注重基本的语言技能培养,更要注重跨学科的认知能力培养以及多元文化的交际能力即跨文化交际意识的培养,以提高中国的国际竞争力。

1 改变传统教学方法,注重提高和夯实学生语言综合运用能力

1.1 学生当前学习现状

当前大多数大学生上了大学之后,学习目的不明确,学习倦怠,缺乏兴趣和动机。根据央视的一项“时空调查”结果显示,61.6%已经通过了英语四、六级考试的人表示,虽然考试通过了,对英语的兴趣反而降低了。而且,学生的听说读写语言综合运用能力也没有得到真正提高。在日常生活中,依然不懂得如何用英语恰到好处的交流。

由此可见,如何改革教学方法和教学手段,以提高学生的学习动机和乐趣以及学生的语言综合运用能力,让学生在课堂上与教师处于平等的地位,积极地参与到课堂活动中来,真正地成为课堂的主角,是大学英语教师值得深思的问题之一。

1.2 学生语言综合运用能力切实提高的教学方法

1.2.1 利用混合学习模式激发学生学习动机和创造性思维

针对学生厌学和倦怠的学习态度,大学英语教师可以采用混合学习的模式来提高学生的学习动机,激发学生兴趣[1]。如以认知语言学的哲学基础-体验哲学为理论依据,把体验式的教学和寓教于乐的教学方法相结合在大学英语教学中应用。再如,情景教学法和传统讲授教学法的结合,英语的习得可以在具体的语言环境下进行,让学生亲身感受抽象的语言和具体环境的关系,进行启发性教学。

1.2.2 强调语言实践能力培养在英语教学中的地位

简单的听说读写已不能满足中国国际化进程的需求。教学要从国际形势出发,有效开拓和利用全新的教学手段,培养学生的语言实践能力,缩短学与需之间的差距,也缩短学生在就业时的适应期限。如,帮助学生建立语言实习基地,通过学校和公司建立合作关系,让学生零距离了解社会和国际化公司对人才的需求情况。也可以聘请外资企业主管,企业家作专题报告,和同学们分享他们的亲身经历,拓宽学生的视野和眼界。

2 大学英语跨学科拓展课的建设和外语沟通能力培养

2.1 大学英语跨学科拓展课建设的必要性

大学英语拓展课是指在国家教育部要求的大学英语必修课程,如大学英语精读,大学英语听力的基础上,科学地建立符合高校不同年级大学生的实际需求和实际英语水平的其他英语课程,把英语作为交际工具,通过英语获取专业所需要的信息、表达自己的专业思想,使之成为必修课有益的补充。传统的教学方法,教学内容,远远落后于时代发展。很多学生通过了国家四六级考试,然而在工作中由于相关专业知识匮乏,表达能力差,适应能力不强,依然没有用武之地。让大学课程的内容更贴近社会,贴近现实,让学生毕业后对所学的知识能学以致用,缩短他们在工作岗位上的适应期,这样才有利于学生职业的选择和发展,才能在全球一体化的今天,提高学生国际交流能力和培养学生学科领域内的国际竞争能力,做到适者生存。

因此,“大学英语教学应该定位在为中国高等教育国际化服务上面。根据这一目标,我们的大学英语教学的课程要求、教师培训、教学评估等将需要进行革命性的大调整。这其实也是大学英语界期待已久的根本性的改革”[2]

2.2 大学英语跨学科拓展课的科学建构

2.2.1 大学英语跨学科拓展课的科学建构的理论基础

大学英语拓展课的科学建构要以克拉申理论:美国著名的应用语言学家Stephen D.Krashen(1985)[3]提出I+1 输入假说为理论基础。理想的语言输入应具有足够的量(I +1),就是说教师的语言输入要适当高于学生的现有水平,以便提高语言水平。其中,I 是学生现有的英语水平,1是相对要拔高的程度。因此,边缘学科的输入对学生来说应具有可理解性(comprehensibility)以提高学生的自信心;还要具有趣味性和关联性(interesting and relevant),激发学生的学习兴趣和学习动机,创造自然的互动性教学氛围。

2.2.2 大学英语拓展课的科学建构的具体内容

大学英语拓展课课程设计应该破旧立新,改变大学头两年专修英语必修课的传统,针对大一部分学生基础薄弱的特点,增设语言基础类拓展课如语音,语法,词汇记忆法课程等。英语提高阶段应以语言文化类和语言技能类拓展课程为主,如高级英语口语,英语口译,英语翻译,英语写作,英美文化,文学等,对于高年级的学生来说,语言应用类课程更合适,如ESP(English for Specific purposes)课程的设置,包括科技英语,商务英语,旅游英语,职场英语,文秘英语、面试英语等。

2.2.3 大学英语拓展课的科学建构的教学手段

根据每一门大学英语拓展课程的特点采用独特的教学设计和教学手段。如,英语口译,可以选择在多媒体语音教室,利用记者招待会或总统演说现场光盘,成为一个模拟口译的现场环境,进行授课。又如,职场英语,可以转变学生的角色,让他们成为职场上的演员,在教师的指导下,通过表演的方式,启发和传授职场英语知识。

3 强调文化因素及其整合在跨学科课程中的输入

3.1 强调文化因素及其整合在跨学科课程中的输入的必要性

在国际交流中,隐藏在交流背后的多元文化差异是很多国际交流活动能否顺利进行的关键因素。多元文化差异的处理得当与否直接影响着国家经济利益得失,也影响到中国的国际形象。因此,国际交流更是双方在心理素质、文化修养方面的较量。成功的国际交流意味着合理应对冲突文化,在合作中科学地确立第三文化,即文化整合的理念,提高多元文化交流意识,培养跨文化沟通能力。把多元文化看作是精神财富,取其精华,去其糟粕,实现双赢。

3.2 文化因素及其整合在跨学科课程中的输入的途径

文化整合理论是美国著名文化学家Julian H.Steward 在20 世纪90年代提出的。跨文化学者Haris、Moran 又提出了创立新文化、C 文化或者第三文化[4,6]。大多数文化学者都认为文化整合是建立在理解与欣赏文化差异之上,通过整合不同文化之精华,进行不同文化相互吸收、融化、调和而趋于一体化的过程,从而产生多种效益[5]。

首先要培养学生文化修养。跨文化交流者不仅要理解自己民族的文化内涵,更要理解和认识其他民族的点滴文化。正视多元文化差异,认为不同民族对同一现象持有不同的观点和见解是正常现象。其次,要培养“本土化”意识建构。“本土化”其实就是入乡随俗[7]。在国际交流中“本土化”就是商务交流者为适应对方独特的文化、社会习俗、意识形态及商务交流潜规则,在以不违背商务交流目标的前提下,使得具体商务行为等融入对方的文化身份[8]。再次,要尊重多元文化,学会避让差异文化。只有尊重差异文化,我们才能真正做到取其精华,去其糟粕,互利互惠,我国经济才能加速国际化进程。同时,跨文化交际者应该理智的回避和避让一些过于敏感的话题和文化现象,因为很多文化冲突是根深蒂固的,不是短时间内可以简单迅速地解决的,这样能够减少国际交流的障碍。最后,要重视跨文化实践培养。多给学生机会进行多元文化背景和跨文化行为培训,进行实地体验和人际沟通技能的环境演练。还可以利用现代化交流手段如网络,云服务等环境进行信息交流培训等等。

4 语言技能培训、跨学科能力培养及多元文化意识建构的关系

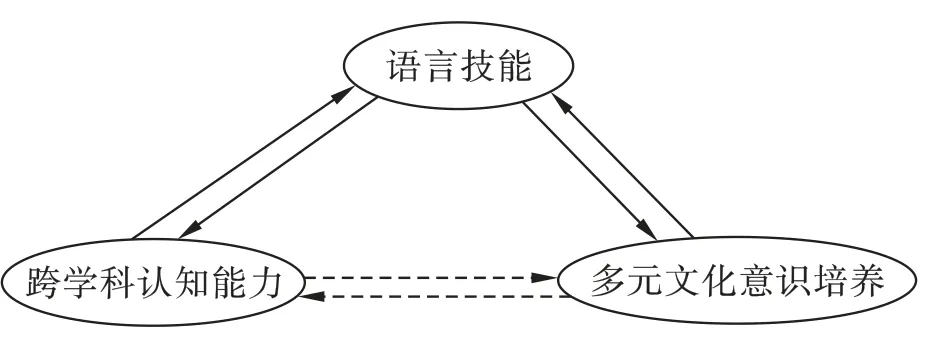

语言技能培训、跨学科能力培养及多元文化意识建构是一个问题的三个方面,缺一不可。没有其中的任何一个能力培养,有效的国际交流就不能得以顺利进行。确切的说,语言能力是工具,是形式,而跨学科认知能力和多元文化意识培养是具体内容。多元文化和跨学科能力要靠语言能力有效地表达出来。跨学科认知能力和多元文化的处理也反应了语言表达能力如何。作为内容的跨学科认知能力和多元文化意识培养也不是完全孤立的两个方面,而是相互交错,相互渗透的关系。每一门跨学科课程都渗透着点滴的多元文化。三者的关系如图1 所示:

图1 培养具备国际化沟通能力拔尖外语人才的三个方面关系图

综上,当今的国际形势所需求的具备沟通能力的人才不再指传统意义上的语言表达能力,而是具有一定的专业水平,又掌握多元文化沟通技巧且语言基本功扎实的复合型人才。因此,大学英语的人才培养应该更好的为专业服务,让学生真的把语言当作工具,通晓世界上相关领域内的高端的专业知识,为中国的国际化进程培养出更多的具备多元文化沟通能力的外语拔尖人才,提高中国的国际竞争力。

(References):

[1]伍志刚.混合学习理论及其对计算机网络实验教学启示[J].中国现代教育装备,2007(11):107-108.

[2]束定芳.高等教育国际化与大学英语教学的目标和定位[J].外国语,2010(1):137.

[3]Krashen S D.The Input Hypothesis:Issues and Implications[M].London:Longman,1985.

[4]Harrisp R,Moran R T.ManagingCulturalDifferences[M].Houston,Texas:Gulf,1996.

[5]Varmer,Iris I.The Foundation for Intercultural Business Communication:A Conceptual Model[J].The Journal of Business Communication,2000(1):39-57.

[6]Chaney,Martin.International Business Communication[M].Upper Saddle River,NJ:Prentice Hall,2000.

[7]许力生.跨语言研究的跨文化视野[M].上海:上海外语教育出版社,2006.

[8]周红.E 时代国际商务交流的文化身份及其整合研究.[J].商务外语研究,2013,1:46