多项目组合课外体育活动对大学生心理健康的影响

颜丽丽,金 睿

体育锻炼是一种增进普通大学生心理健康水平的有效手段[1]。目前,体育课促进大学生心理健康的研究已取得很大进展,然而,大学生的大多数活动时间集中在课外体育活动。课外体育活动作为体育课程的有力补充,是大学体育的重要组成部分,是促进大学生身心健康的重要载体。笔者认为,对大学生的课外体育活动模式进行有计划有组织的干预,将有助于改善大学生的心理健康状况。

教育部等部门《关于进一步加强学校体育工作若干意见的通知》(国办发[2012]53号)中指出,要创新体育活动内容、方式和载体,增强体育活动的趣味性和吸引力,大力培养学生的意志品质、合作精神和交往能力,使每个学生学会至少两项终身受益的体育锻炼项目,养成良好体育锻炼习惯和健康生活方式。趣味性强的体育项目能激发大学生参加课外活动的热情,而不同项目交织在一起的课外体育活动模式,更能调动起广大大学生锻炼的积极性,从而养成良好的体育锻炼习惯。同时,这种多元化的课外体育活动模式,不同于体育课程的单一项目教学,能使学生有机会接触更多的体育项目,便于学生从中选择自己喜爱和擅长的运动项目,从而有助于他们掌握更多的体育锻炼项目。

鉴于此,本研究利用南开大学课外体育活动改革的契机,尝试在课外体育活动中,采用多种项目组合的模式,将运动项目归属于四种不同的项群,同时,在每个项群里又将趣味性项目与健身性项目交织在一起,传统项目与新兴项目结合在一起,供学生自由选择和组合,以期在锻炼身体的同时,更好地促进大学生心理特征的形成和发展。

1 研究对象

选取南开大学生命科学学院和外国语学院二年级学生192人分为对照组和实验组。其中,对照组男生45人、女生49人;实验组男生42人、女生56人。实验前对两组学生进行心理健康测试,结果显示两组大学生的心理健康水平无显著性差异(P >0.05)。

2 研究方法

2.1 文献资料法

收集和查阅大量有关“课外体育活动”、“心理健康”和“心理干预”的文献资料,为本研究奠定基础,同时,参阅相关文献,制定研究方案。

2.2 专家访谈法

就本研究制定的多项目组合模式和实验方案,向多名专家进行咨询,征求修改意见和建议,根据反馈,对组合模式和实验方案进行多次调整和完善。

2.3 实验法

2.3.1 研究方案设计 实验组和对照组除参加体育课程学习外,都要求他们有计划有组织地参加课外体育活动。对照组在参加课外体育活动时,在项目的选择和参加项目数量上没有要求。实验组学生要求参加“多项目组合模式”的课外体育活动。

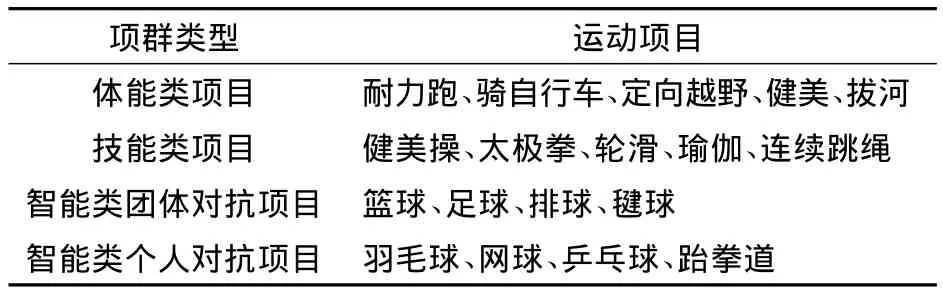

多项目组合是指将学生感兴趣的运动项目与有益学生身心的传统项目结合在一起,依据张洪潭的运动教学分类理论[2]和田麦久的项群理论,将运动项目分为体能类、技能类、智能类团体对抗、智能类个人对抗等四类(见表1)。在课外体育活动时,学生以小组形式每次从不同项群里选择2—3项运动项目,将它们组合起来进行锻炼(见表1)。

表1 运动项目分类表

实验后,对两组学生进行心理健康测试,并对实验结果进行对比分析。分析讨论两组学生的心理健康发展情况,同时根据结果进一步探讨“多项目组合”课外体育活动模式的优点和不足,以及方案实施过程的缺陷,希望对课外体育活动的改革和发展有一定的参考价值。

2.3.2 研究方案实施

(1)方案准备。组织参加实验的教师进行学习培训,了解大学生心理健康的相关知识,熟悉学生身心发展水平和运动技能掌握情况,掌握改善学生心理健康的教学方法。

(2)研究工具。国内对大学生心理健康状况的调查绝大多数使用国外早期编制的量表。由于这些量表大多并不是专门针对青年大学生这一特殊群体编制的,且因各自的理论构建不同导致评价标准不一致,不利于高校心理工作者对各自的结果进行分析比较。郑日昌等人[3]编制的《中国大学生心理健康量表》(简称CC-SMHS)具有中国文化特色,而且是专门针对大学生群体研发的,是有效评估我国大学生心理健康的量化工具,因此本研究采用了这一量表作为研究工具。

(3)研究时间。2013年3月—6月。共12周。每周一到周五下午3:40~5:10。

(4)研究过程。①在实验前,采用《中国大学生心理健康量表》(CC-SMHS)对实验组和对照组学生进行心理测试。运用SPSS13.0对测量数据进行协方差分析,结果显示两组大学生的心理健康水平无显著性差异(P>0.05)。

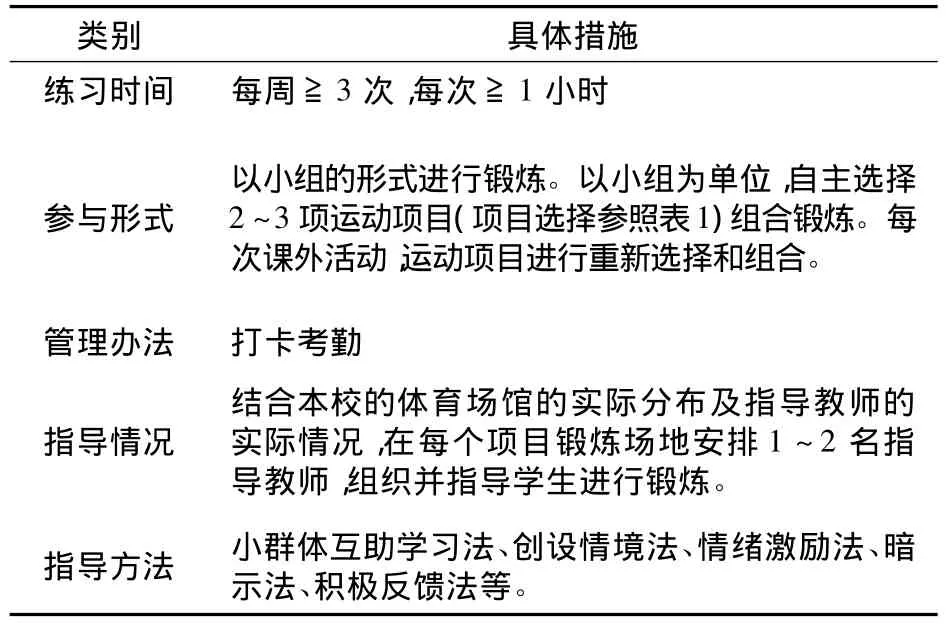

②组织两组学生进行课外体育锻炼。采取打卡制度,严格考勤课外体育活动次数。两组学生均要求每周不少于三次课外体育锻炼,每次不少于一小时。对照组在参加课外活动时,在项目的选择和参加项目数量上没有要求。实验组学生按照课外体育活动方案进行锻炼,见表2。

表2 实验组学生课外体育活动方案

实验组学生以小组的形式进行课外体育锻炼。在实验前,先要求学生根据兴趣和意愿,8—10人为一组自由结合(男女不能同组),然后再从宏观上进行调配,最终将实验组学生98人分为12个锻炼小组。这12个锻炼小组在每次课外活动前,各小组成员共同决策锻炼的项目、组合方法以及时间安排等;在以小组为单位锻炼时,每个小组成员轮流担任组织者,小组成员间互相帮助,教师跟随协助和指导。

在选择运动项目方面,要求每个项群只能选择一项,每次至少选择两个运动项目,要兼顾不同项群的项目特点,同时考虑各个项目练习的时间和比例分配,有目的有计划地选择锻炼项目,必要时教师可以介入,对其进行帮助指导。

③实验后,用《中国大学生心理健康量表》(CC-SMHS)对实验组和对照组学生的心理状况进行后测,并运用SPSS13.0对测量数据进行协方差分析。将两组学生的课外出勤手册收回,统计其参加课外活动的次数和各类项目的锻炼次数等情况。

3 实验结果与分析

3.1 实验组和对照组学生课外体育活动参与情况的对比分析

实验结束后,回收学生的课外体育活动出勤手册,进行课外体育活动出勤统计。为了更清楚地反映两组学生的课外体育活动参与情况,以每个学生参与一个项目的锻炼为一次进行统计,统计出两组学生在12周内共参与了多少项目的课外体育活动锻炼,并将两组学生的出勤情况以出勤率的形式进行比较(见表3)。

从表3可以看出,实验组学生课外体育活动出勤率达到了97.9%,明显高于对照组的90.8%。究其原因,可从两方面得出:一方面,锻炼后学生反馈,项目设置在以往课外体育活动单项传统项目的基础上,增加了许多新兴的、趣味性强的运动项目,另外,在形式上,多项目组合的锻炼模式比较新颖、灵活多变,这都极大地调动了学生参与课外体育锻炼的积极性;另一方面,从实验过程中学生参加课外活动情况观察看,实验组学生以小组的形式进行锻炼,每个小组形成一个团体,团队意识促使小组成员在进行锻炼时克服困难,互相帮助,互相督促锻炼;另外,每个小组成员轮流担任组织者,能极大地调动他们锻炼的积极性。

表3 实验组与对照组学生课外体育活动出勤率对比

在实验过程中,实验组学生由于对某些项目缺乏足够的了解,在组合项目时考虑的不够全面,以及在每次课外活动时对每个项目锻炼时间把握的不够好等原因,造成在实验的前半段,许多实验组学生未能达到实验的要求,只完成了一个项目的锻炼,而在实验的后半段这种情况有所改善。

3.2 实验组和对照组学生课外体育活动项目选择情况的对比分析

将两组学生参加四类项目的锻炼次数进行统计,同样以百分比的形式即出勤率进行比较。实验组课外锻炼出勤比例由高到低依次是智能类团体对抗项目占33.95%、智能类个人对抗项目占28.90%、技能类项目占 20.62%、体能类项目16.53%;对照组由高到低依次是智能类个人对抗项目占33.95%、智能类团体对抗项目占32.29%、技能类项目占25.26%、体能类项目8.50%。两组学生在锻炼项目的选择上都倾向于对抗性项目,参与比例均超过60%;其次是技能类项目,选择比例最低的是体能类项目。

通过以上数据对比发现,实验组学生在选择锻炼项目上相对比较均衡,而对照组学生在项目选择上的比例分配则较为悬殊(如图1)。

实验结果说明,多项目组合干预模式对学生运动项目的选择产生了一定的积极影响。如果在锻炼项目选择上没有要求,学生就会相对集中地选择对抗激烈、形式变化多样的对抗项目或者选择自身有一定运动基础的技能类项目进行锻炼,而较少参加体能类项目的锻炼。这样不利于学生身心的全面发展,也势必会影响课外体育运动的广泛性。在课外体育活动中采用多项目组合的干预模式,鼓励学生尝试将不同类型的项目组合起来进行锻炼,充分调动了学生的积极性和创新能力,同时,小组协作式的练习模式,促使学生之间相互鼓励和帮助,增加了学生的运动体验,促进其掌握多项运动技能,从而能够促进学生选择更多的运动项目,使锻炼项目的分配比例更为均衡。

3.3 实验后实验组和对照组学生心理健康的协方差分析

通过对实验组和对照组学生心理健康的协方差分析显示(见表4),两组对象在躯体化、焦虑、抑郁、自卑、社交退缩以及社交攻击等维度上均表现出显著性差异(P<0.05),尤其是在自卑、社交退缩、社交攻击三个维度上表现的差异性更为显著。说明多项目组合的课外体育活动模式对大学生心理健康有一定的促进作用。

表4 实验后实验组和对照组学生心理健康的协方差分析

图1 实验组与对照组学生课外体育活动项目选择比例对比图

已有研究结果表明,娱乐性、趣味性强的有氧运动有助于心境的改善,且效果持久;竞争性、对抗性较强的项目具有调节焦虑和抑郁、缓解压力的短期效果[4]。在实施多项目组合干预模式的过程中,实验组学生每次课外活动都能接触到不同种类的运动项目,相对于对照组学生参与单一项目的体育锻炼,对心理的调节和情绪的改善更为明显。

实验组学生采用小组协作的练习形式,每次课外活动从项目选择到协作练习,小组成员都是共同协调完成,增加了相互交流的机会;在参加不同项目锻炼的过程中,由于在所处小团队内的作用不同,每个小组成员都有机会体验到组织者、指导者、领导者、辅助者等角色,强化了他们的团队意识,同时增强了他们人际交往的自信心。

另外,在整个实验过程中,指导教师对学生表现的肯定评价和积极反馈、鼓励和激发学生锻炼、协调和解决小组内部矛盾等,对实验组学生良好心理特征的形成也有一定的促进作用。

4 结论

(1)多项目组合的课外体育锻炼模式可以改善学生参与体育锻炼的态度,提高他们参加课外体育锻炼的积极性。

(2)多项目组合的课外体育锻炼模式能促进学生更为均衡地进行各类项目的锻炼,对学生的身心发展更有助益。小组协作式的练习模式,能增加学生的运动体验,促进其学习并掌握更多的运动技能。

(3)在课外体育活动中,采用多项目组合的干预模式对大学生的心理健康有促进作用,与没有采用干预模式的学生相比较更为显著。主要表现在对躯体化、社交退缩以及社交攻击等维度上,对学生的自卑、焦虑以及抑郁等有更为明显的改善作用。

[1]毕秀淑,彭延春.体育锻炼对大学生心理健康的影响[J].中国体育科技,2003,39(3):30 ~31.

[2]张洪潭.体育基本理论研究[M].桂林:广西师范大学出版社,2007.

[3]郑日昌,邓丽芳,张忠华,等.《中国大学生心理健康量表》的编制[J].心理与行为研究,2005,3(2):102 ~108.

[4]吕中凡,于洪波.大学生心理健康的影响因素及体育锻炼的心理干预效果研究[J].沈阳体育学院学报,2006,25(6):48~49.