肉芽肿性小叶性乳腺炎的MRI表现

黄学菁,姜宏宁,陆孟莹,谭文莉,杨辰瑶,吴雪卿,张安君

(上海中医药大学附属曙光医院,上海 201203)

肉芽肿性小叶性乳腺炎(granlomatous lobular mastitis,GLM)又称肉芽肿性乳腺炎、特发性肉芽肿性乳腺炎等,临床表现与炎性乳癌相似,病程长,患者较痛苦。现对我院经手术病理证实的30例GLM的临床、病理及影像表现进行回顾性分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料 搜集我院2012年7月~2013年1月经手术病理证实的GLM患者28例,共30侧乳腺,其中单纯右侧乳腺发病12例,单纯左侧乳腺发病14例,2例为双乳同时发病。患者均为女性,年龄19~60岁,平均33岁,其中30岁以下5例,30~40岁21例,40岁以上2例。病程2周~4个月。首次发病23例;另5例曾在外院手术切除治疗,其中1例行对侧乳房GLM手术治疗,3例有患侧乳房明确外伤史,2例于患侧乳房纤维腺瘤术后发病。16例伴患侧乳头凹陷,其中4例为病程中凹陷,12例为先天不同程度凹陷。

1.2 仪器与方法 采用Philips Intera Achieva 1.5T双梯度MR仪,专用乳腺线圈。患者取俯卧位,扫描范围自腋窝上缘至双侧乳房下缘。平扫采用横断位T1WI、抑脂 T2WI、矢状位抑脂T2WI,扫描参数:T1WI TSE序列:TR 550ms,TE 8ms,FOV 350mm×350mm,层厚5mm,无间隔;横断位抑脂T2WI TR 3760ms,TE 70ms,FOV 350mm×350mm,层厚5mm,无间隔;矢状位抑脂T2WI TR 2500ms,TE 70ms,FOV 250mm×250mm,层厚5mm,无间隔。TSE因子均为17。行高分辨力各向同性容积激发(THRIVE)增强序列,并行减影成像,共扫描7个动态,第1个动态为平扫,开始注入对比剂后10s进行第2个动态采集,对比剂选用Gd-DTPA,流率为2.0~2.5ml/s,剂量0.15mmol/kg体质量,注射完毕后以同样流率注射15ml生理盐水。每个动态采集时间52s,总采集时间364s。

1.3 图像分析 由2位高年资影像医师进行PACS盲法阅片,分析病变的MRI表现,观察并记录病变区域皮肤的信号特征、腺体内炎症病灶信号及累及的象限、脓肿内部及脓肿壁的信号、后间隙受累的信号特征、窦道及扩张导管信号特征,并行MIP分析乳腺周围静脉。如结果存在差异,经协商达成一致。

2 结果

2.1 皮肤改变 28例表现为乳房皮肤增厚,T1WI均呈等信号,抑脂T2WI呈较高信号,增强扫描均强化,其中4例明显强化,5例伴皮肤脓肿,表现为皮肤内圆形或椭圆形病灶,T1WI呈明显低信号,T2WI呈明显高信号,增强扫描后脓肿壁强化。

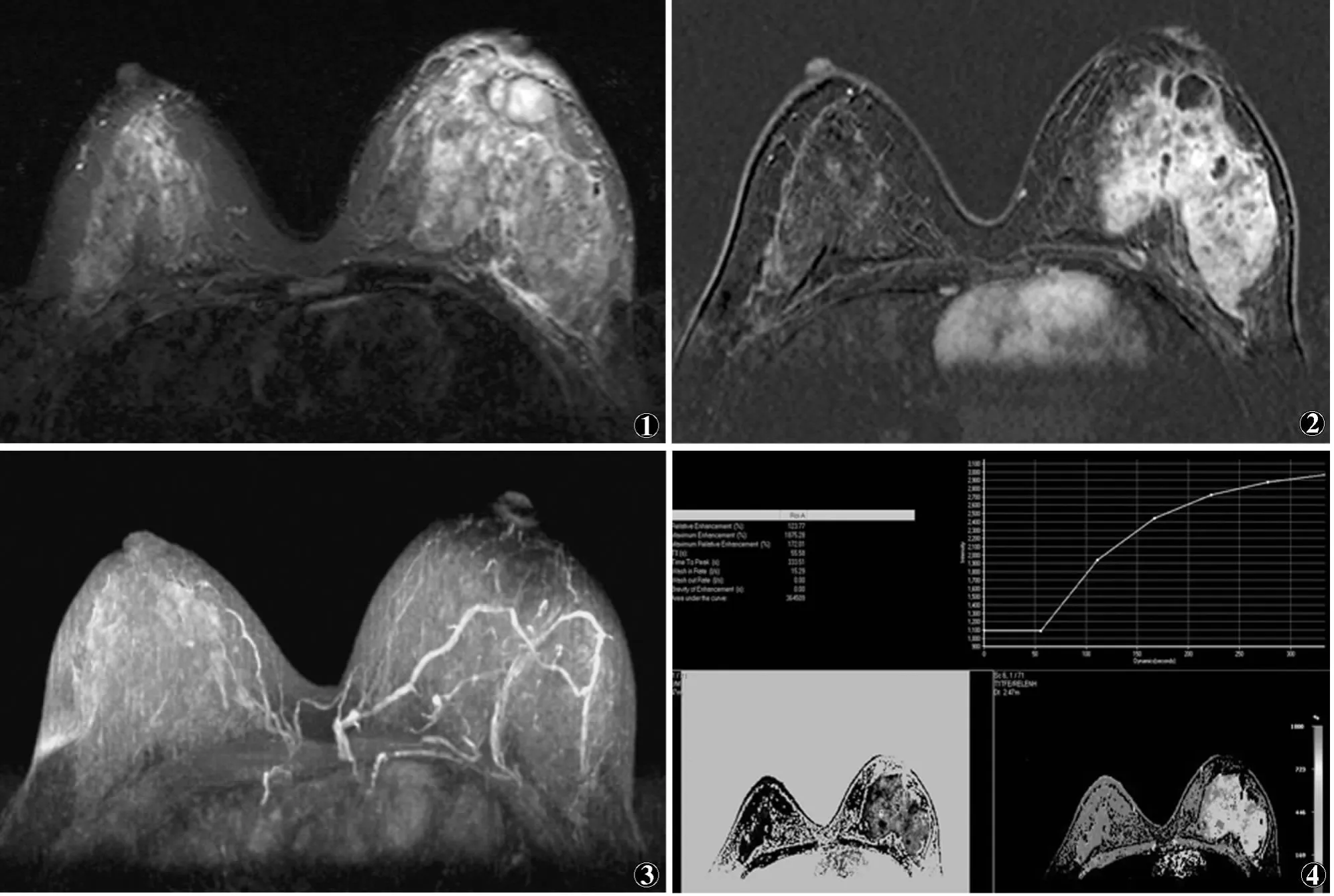

2.2 炎性病变 范围较广,其中5侧仅累及2个象限,未累及乳晕,1侧仅累及乳晕,5侧累及乳晕及1个象限,8侧累及乳晕及2个象限,9侧累及乳晕及3个象限,2侧累及乳晕及4个象限。MRI均表现为非肿块样病灶,其中1侧仅累及乳晕呈线样分布,7侧呈段样分布,22侧呈区域性分布。有4侧另见跳跃性分布的小片炎性病灶。炎性病灶T1WI表现为等、稍低信号,抑脂T2WI表现为不均匀的稍高信号(见图1),与正常腺体组织分界不清,动态增强扫描明显强化(见图2),减影后边界清晰而不规则。

2.3 脓肿 在炎症灶中见多发的圆形或椭圆形病灶,部分聚集呈“蜂窝状”。内部脓液在T1WI上表现为明显低信号,抑脂T2WI表现为明显高信号。脓肿壁厚度1.5~2.5mm,T1WI为等信号,抑脂T2WI为线样等或稍高信号,明显强化,内壁多光整。脓肿初期,腔内部分液化坏死,内壁多不光整。部分脓腔内可见线样分隔。

2.4 窦道 经手术证实的窦道25个,MRI发现6个,显示率24%。MRI表现:T1WI呈低信号,抑脂T2WI呈“轨道征”,为中央低信号,两侧窦壁高信号,增强扫描呈“轨道征”,中央窦腔无明显强化,两侧窦壁强化。

2.5 乳腺后间隙受累 经手术证实10例病灶深达乳腺后间隙脂肪层,MRI发现9例后间隙病变,表现为病灶直接延伸至后间隙脂肪层内,或后间隙脂肪层内见条索状影,胸大肌表面见线样影,T1WI呈等信号,抑脂T2WI呈高信号,轻度强化。

2.6 静脉 27例见患侧静脉增多、迂曲,包绕病灶(见图3)。

2.7 动态增强曲线 30侧病灶中,17侧呈上升型曲线(见图4),11侧呈平台型,2侧呈下降型。

3 讨论

GLM是指局限于乳腺小叶的肉芽肿性病变,为非干酪样、非血管炎性的坏死,小叶内有多种炎细胞浸润,以中性粒细胞为主,另见单核细胞、上皮样细胞、巨细胞、淋巴细胞[1]。本病由Kessler和Wolloch于1972年首次提出,病因不明,可能与服用避孕药、乳房外伤、哺乳障碍、内分泌失调和乳腺退行性变、细菌感染及自身免疫性因素等[2-3]有关,发病率较低,好发于育龄期妇女、经产妇,病程较长,主要表现为乳晕下肿块和脓肿,边界不清,常与皮肤或周围组织粘连,可并发窦道。临床表现易与炎性乳癌混淆。本组3例有患侧乳腺明确外伤史,2例于患侧乳房纤维腺瘤术后发病,提示创伤引起的小叶肉芽肿性炎症可能是发病的诱因。另有12例为乳头先天不同程度凹陷,提示乳腺分泌物排出不畅,引起局部免疫反应也可能是发病的诱因。

本病的 MRI表现研究较少。Kocaoglu等[4]分析了7例,认为病变于平扫T1WI上呈较低信号,T2WI上呈较高信号,动态增强扫描表现为不均匀强化,渐进性强化区域内伴多发环形脓肿形成,动态增强时间-信号曲线类型多为渐增型的良性特征。朱丽萍等[5]分析了31例,T1WI呈等或高信号,T2WI呈高信号,增强扫描病变呈片状强化,高于周围正常腺体,边缘呈渐进性强化。本组30例的MRI表现与上述文献基本一致。本研究还发现病变易向深部发展,累及乳腺后间隙,部分病灶跳跃性分布,应引起重视。

3.1 GLM的 MRI表现 ①GLM病变范围多较广泛,累及乳晕区及多个象限,乳房皮肤及腺体均有明显的炎性改变。乳房皮肤明显增厚,T1WI均呈等信号,抑脂T2WI呈较高信号,增强扫描均有强化,并可伴脓肿。腺体炎症以区域性分布为主,T1WI表现为等、稍低信号,抑脂T2WI表现为不均匀的稍高信号,与正常腺体组织分界不清,动态增强扫描表现为明显强化,减影后边界清晰而不规则。部分患者炎症区域有跳跃性分布的特点,MRI检查能很好显示,尤其对于深部的分散病灶,临床体检不易发现,MRI检查能及时提醒临床医师,明确手术范围。②在炎症基础上产生多发脓肿,均为薄壁脓腔,大小不一,可聚集呈“蜂窝样”表现。内部脓液在T1WI上表现为明显低信号,抑脂T2WI表现为明显高信号。脓肿壁在T1WI上表现为等信号,抑脂T2WI上表现为线样等或稍高信号,明显强化。完全液化的脓肿内壁光滑,部分脓腔内可见分隔样改变。部分液化的脓肿内壁不光整。③窦道是临床较常见的并发症,但MRI各序列均显示欠佳,本组显示率仅24%,原因在于窦道细小,且迂曲潜行于乳腺组织中,与周围组织的对比较差。窦道MRI表现为T1WI呈低信号,抑脂T2WI呈“轨道征”,为中央低信号,两侧窦壁高信号,增强扫描后窦腔无明显强化,两侧窦壁强化。④GLM不仅易累及多个象限,且易向腺体深部发展,累及乳腺后间隙。病灶直接延伸至后间隙脂肪层内,或后间隙内见条索状影,胸大肌表面见线样影,T1WI呈等信号,抑脂T2WI呈略高信号,轻度强化。⑤GLM病变区域血管反应性增生,但是血管的基底膜无明显破坏,所以在MIP图上,可见多数伴有患侧乳房静脉明显增多、迂曲,且包绕在炎性病灶边缘,动态增强曲线主要表现为上升型和平台型。

3.2 鉴别诊断 ①与乳腺癌的鉴别:GLM在临床上与乳腺癌,特别是炎性乳腺癌难以鉴别。动态增强MRI检查乳腺癌常表现为“快进快出”的曲线类型,而GLM则表现为上升型和平台型曲线,范围较大的炎症区域内伴多发环形脓肿形成,此为本病特征性表现。②与浆细胞性乳腺炎的鉴别:浆细胞性乳腺炎病理基础是高度扩张的大导管,周围有大量浆细胞,其发病部位以乳晕后方为主,MRI表现为乳晕下大导管扩张,增强扫描后导管壁轻度强化。③与乳腺结核性肉芽肿的鉴别:乳腺结核性肉芽肿也表现为乳腺肿块、皮肤破溃、流脓及窦道等体征,患者多有结核病史,镜下见大多不仅局限于小叶,肉芽肿中有干酪样坏死。抗酸染色常可以找到结核杆菌。MRI表现有结节型和溃疡型之分。结节型见类圆形的等T1等T2信号结节影,早期明显强化,但是周围腺体及胸壁改变轻微;溃疡型见多发厚壁囊性病灶,囊壁明显强化,周围腺体及皮肤水肿明显,在MRI上与GLM鉴别困难。

综上所述,GLM的MRI表现有一定特征,在范围较大的炎症区域内伴多发脓肿、导管征,病灶向后可累及乳腺后间隙,并能发现跳跃性分布的炎症病灶可很好地指导临床诊治GLM。

图1~4 同一患者,图1 为抑脂T2WI,图2 为增强扫描T1WI图像,图3 为MIP图像,图4 为动态增强曲线。左乳增大,乳晕部皮肤增厚,腺体肿胀,乳晕后方见较大脓肿影,后间隙内见条索状影,胸大肌表面见线样T2WI高信号影,增强扫描后病变腺体范围清楚,见多个脓腔,左乳静脉明显增多,动态增强曲线呈上升型

[1]段立锋,米贤军,钟守军,等.9例肉芽肿性乳腺炎的临床病理分析[J].黑龙江医学,2012,36(5):375-377.

[2]陈新妹,林辉,周冠同.乳腺小叶性非特异性肉芽肿性炎3例临床病理分析[J].中国现代药物应用,2008,2(15):86-87.

[3]刘彤华.诊断病理学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,2006:573-574.

[4]Kocaoglu M,Somuncu I,Ors F,et al.Imaging findings in idiopathic granulomatous mastitis.A review with emphasis on magnetic resonance imaging[J].J Comput Assist Tomogr,2004,28:635-641.

[5]朱丽萍,贾文霄,倪多,等.肉芽肿性乳腺炎的临床表现与X线及MRI诊断特点[J].临床放射学杂志,2011,30(2):193-196.