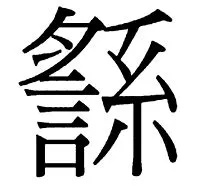

战国秦汉间“赀”的字义演变与其意义

石 洋

以解释古谊为目的的《说文解字》云:“赀,小罚以财自赎也”。[注](东汉)许慎:《说文解字(影印本)》(卷六下),中华书局1985年版,第205页。该说法大体已被出土的秦系法律文献印证。但是,在汉人著作中,“赀”有时作“计量”解,如《淮南子·人间训》“通于不赀”;[注]何宁:《淮南子集释》(卷一八),中华书局1998年版,第1304页。绝大多数则表示“财”,如《汉书·元帝纪》“赀不满千钱者”等。[注](东汉)班固撰,(唐)颜师古注:《汉书》(卷九),中华书局1962年版,第279页。可以认为,“量”、“财”二义属于同一系统,但均与《说文》的解释相去甚远。而且,唐人颜师古注《汉书》时,对同音的“訾”表“量”、“财”,往往作以下说明:“訾读与赀同”或“訾与赀同”。[注]“訾”表“量”例见(东汉)班固撰,(唐)颜师古注:《汉书》(卷七七)《盖宽饶传》,中华书局1962年版,第3247页;“訾”表“财”例见(东汉)班固撰,(唐)颜师古注:《汉书》(卷五)《景帝纪》,中华书局1962年版,第152页。“某读与某同”即两字相通,从颜氏的行文可知,他将“赀”视为表“量”、“财”义的通行字,以“訾”为古字。或是受到了颜氏的影响,在张家山汉简整理小组释读《二年律令·徭律》“令大夫以下有訾者,以訾共出车牛”(411)时,于“訾”旁加“(赀)”,说明“訾”即表“财”义的“赀”。[注]张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简〔二四七号墓〕(释文修订本)》,文物出版社2006年版,第64页。另需说明,整理小组视“訾”为“赀”的别体或许还与将“以訾共出车牛”的“訾”误释为“赀”有关,何有祖先生已对其更正,参见彭浩等主编:《二年律令与奏谳书:张家山二四七号汉墓出土法律文献释读》,上海古籍出版社2007年版,第248页。本文引张家山汉简编号及释文皆据此。在训诂学上,“赀”、“訾”两字皆属精母支部,古音相同,且两汉文献中有大量相通假的实证,因此颜师古以来的理解并无不妥。可是,近年公布的里耶秦牍中出现了“赀”、“訾”两字同出但语义相异的用例,给重新审视上述旧说带来契机。两字同出木牍凡11片,今举J1⑨11A示例:[注]其余10片分别为J1⑨1A—J1⑨8A、J1⑨10A、J1⑨12A。里耶古井第9层秦简牍编号及释文据马怡:《里耶秦简选校》,载中国社会科学院历史研究所学刊编委会编:《中国社会科学院历史研究所学刊》(第四集),商务印书馆2007年版。

卅三年三月辛未朔丁酉,司空腾敢言之:阳陵谿里士五(伍)采有赀余钱八百五十二。不采戍洞庭郡,[注]“不采”原作“不採”,为手民之误,径改。不智(知)何县署。·今为钱校券一,上谒洞庭尉,令署所县责,以受(授)阳陵司空。〔司空〕不名计,问何县官计,付署,计年为报。已訾责其家,〔家〕贫弗能入,乃移戍所。报署主责发。敢言之。

“赀”指赀罚,是秦时独特且普遍的罪刑,所罚者多以出甲、盾为名,通常责令折钱缴纳;而“訾”则表示“估量”,与汉代义同。在11片秦牍中,“訾”字无一写成“赀”,说明即便作“量”解时也不能随意与“赀”混用。换言之,至少在一定场合下,秦公文书中“赀”、“訾”要严格区别。

那么,秦时期“赀”是否存在与“訾”相通的义项?倘如两字在当时截然有别,则“赀”又从何时开始表示“量”“财”?该变化中又反映了什么历史意义?这些问题直接关涉对秦、汉律文的准确把握,故以“赀”在战国至西汉间的字义演变为纲,对其试作考索。

一、秦系史料所见的“赀”

(一)“赀”的义项

在20世纪70年代以前,学界还无法直观认知秦系文字的“赀”,自1975年睡虎地秦简发掘后,才对它有了较系统地了解。整理小组认为,它是秦国的一种罪罚,为专用法律术语,故将简中的“赀”基本视作“受赀罪处罚”的动词或名词。[注]需要指出,整理小组将《秦律十八种·司空》“有罪以赀赎”(133)译作“有罪应赀赎”、将《秦律十八种·金布律》“坐其故官以赀赏(偿)”(82)译作“由于前任时有罪应缴钱财赔偿”,则显得语义模糊。见睡虎地秦墓竹简整理小组编:《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社1990年版,第52、40页。本文引睡虎地秦简编号及释文皆据此。此后秦系史料虽有大批出土,但“赀”仍未逸脱出“罪罚”的范畴。

不过,近年陶安先生对汉以前“赀”的诸义项进行了系统梳理,主张秦系的“赀”有“财产”义,[注]在陶安氏之前,朱绍侯、孙英民两先生也主此说,但不及陶安氏系统。参见《“居赀”非刑名辨》,载马小红主编:《中国法制史考证》(甲编第二卷)《历代法制考·战国秦法制考》,中国社会科学出版社2003年版。与上述认识有出入。我们先将其主要论据胪列于下:(1)辑本《苍颉篇》注云“赀,财也”;(2)《秦律十八种·司空》“有罪以赀赎”(133)的“赀”唯释作“财”方能使句意通顺;(3)先秦两汉文献中有“赀”表示“财”、“价”、“量”诸义的用例。[注]陶安あんど:《秦漢刑罰体系の研究》第四章《貲罪——非刑罰的制裁措置の編入——》,東京創文社2009年版,第146-188页。下文将逐一检验这些证据的可靠性,作为前提,探讨对象会严格限囿在秦系史料中。

氏引《苍颉篇》佚文出自《文选》卷二六《古意赠王中书》李善注,[注]陶安氏引文原作《文选》卷二六《赠张徐州稷》注,误,径改。认为李注应本自曹魏张揖的《三苍训诂》,或晋代郭璞所注《三苍》。[注]陶安あんど:《秦漢刑罰体系の研究》第四章注(29)至(31),第497页。另须指出,注(31)原文作“李善所见的注释书,恐怕是北魏张揖的《三苍训诂》,至早也不过于晋代郭璞注解的《三苍》”,将曹魏的张揖误认作北魏时人,故时间顺序出现颠倒。迄今公开的最早《苍颉篇》残本出土于双古堆西汉文帝时墓,学者推断它以秦《苍颉篇》为底本抄写而成。[注]胡平生、韩自强:《〈苍颉篇〉的初步研究》,载《文物》1983年第2期。其中恰有“诛罚赀耐”(C003)连文的四字短句,[注]文物局古文献研究室、安徽省阜阳地区博物馆阜阳汉简整理组:《阜阳汉简〈苍颉篇〉》,载《文物》1983年第2期。约西汉初期的北大汉简《苍颉篇》中也能见到“诛罚赀耐”(2148),参见朱凤瀚:《北大汉简〈苍颉篇〉概述》,载《文物》2011年第6期。一般认为该“赀”即表示赀刑。双古堆汉简及已公布的几种时代稍晚的《苍颉篇》残本中都未见其它的“赀”。我们看到,几种残本《苍颉篇》文字多有异同,有些显为汉人增益,故张揖训注此书时底本可能已去秦时原貌甚远,是否被添进其它义项的“赀”无法判断。另一方面,倘如后世注家依汉人的常用义将“诛罚赀耐”之“赀”释为“财”,则更不足凭信。总之,仅据《文选》注中“赀,财也”不能证明秦系文字的“赀”有“财”义。

“有罪以赀赎”是陶安说的展开线索,氏认为此句中的“以”只能训为“用”,故“赀”须解作“财”。从这里引申,氏对秦律中许多条文作出了与以往相异的解读。①《秦律十八种·金布律》“坐其故官以赀赏(偿)”(82)既可解“赀”为“财”,全句意为“坐故官,以财物来赔偿”;也能解“赀”为“赀罚”,句意是“坐故官之赀罚或应缴纳赔偿”。②《秦律十八种·司空》“居赀赎责(债)”(136)应读为“居赀而赎责”,即“为财物而居作于官府”从而“赎其债务”。秦始皇陵西侧赵背户村秦墓出土瓦文中的“居赀”为“居赀赎责(债)”之简称。③“居赎赀责(债)于城旦”(134—135)应解作“在城旦居赎其赀债”,视“居赎”作一词,意为“居作而赎之”。它与表示“为财物而居作”的“居赀”在语法结构上相异。④“訾责”(J1⑨11A)即“赀责”,为“收缴(所评估的)财物”。⑤《秦律十八种·司空》“有赀赎责(债)”(140)意为“有用财物相赎的债务”,与《二年律令·金布律》“有罚赎责(债)”(427)对应。以“赀赎”或“罚赎”为“责”的修饰语。

陶安氏的结论主要藉语法推导,比较曲折,无新史料佐证。首先,关于里耶秦简的“訾责”,从J1⑨1—12中清晰可辨,“訾”无一处作“赀”,故④并无史料根据。其次,关于“居赀赎责(债)”,从新公布的里耶秦简中能找到一些线索:[注]里耶古井第8层秦简牍编号及释文据陈伟主编:《里耶秦简牍校释》(第1卷),武汉大学出版社2012年版。

□/ □居赎士五(伍)一。(8-1061)

□/ 【癸】卯,贰春乡守绰作徒薄(簿),受司空居责(债)城旦□ □/ (8-787)

赀、赎、责(债)毋不收课。(简首涂黑)(8-454)

司空曹计录:船计,器计,赎计,赀责计,徒计。凡五计。(8-480)

这里单独出现了“居赎”、“居责(债)”,结合早已为学界所知的“居赀”,可证“居赀赎责(债)”或“居赎赀责(债)”确应如张金光先生所说,解为“居赀”、“居赎”、“居责(债)”。[注]张金光:《秦制研究》第八章《居赀赎债制度——兼说赵背户秦墓的性质》,上海古籍出版社2004年版,第560-562页。因此陶安氏的②、③、⑤诸说就难以成立了。[注]需补充一点,“赀”、“责”在秦时常被并提。除上引的“赀责计”外,“赀责”连文还在里耶秦简8-617、8-2226背+8-2227、8-2429背以及岳麓秦简《为吏治官及黔首》1533正出现过,大概两者的收缴过程存在某种相似点。岳麓秦简编号及释文据朱汉民、陈松长主编:《岳麓书院藏秦简》(壹),上海辞书出版社2010年版。再次,关于“坐其故官以赀赏(偿)”,需要辨明“以”的用法。在睡虎地秦简中有几条格式类同的表现:

官啬夫坐效以赀,大啬夫及丞除。(《效律》17—18)

其吏主者坐以赀、谇如官啬夫。(《效律》51—52)

今当独咸阳坐以赀,且它县当尽赀?(《法律答问》57—58)

即“名词+坐+以赀(+处罚方式)”,其中“赀”毫无疑问指赀罚,“以”可作“被判为”解。依此类比,“坐其故官以赀赏(偿)”就应读为“坐其故官以赀、赏(偿)”,“赀”是赀罚。故①中以“赀”为“财”的理解也不恰当。最后,关于“有罪以赀赎”,在睡虎地秦简中同有“有罪+以+处罚方式”的结构表现:

妻有罪以收。(《法律答问》171)

及有罪以收,抉出其分。(《秦律十八种·金布律》84)

“有罪以收”即“有罪而被收捕”,则“有罪以赀赎”就应是“有罪而被判为赀、赎”之意。假设不如此解,将“赀”视作“财”,那末秦律中唯此一处异例,且从句意上不易晓辨,恐怕难使吏民明确无误地领会律意。

事实上,秦律中已有用“齎”表示“资财”的条文,[注]见睡虎地秦简《法律答问》90、202简。其它门类的秦简中还有用“资”、“材”(或“财”)表示“财物”的实例,[注]如睡虎地秦简《日书乙种》“资货”(18壹)、《日书甲种》“货材(财)”(111正贰)、放马滩秦简《日书乙种》“资财”(274)、岳麓秦简《占梦书》“有资”、“内(纳)资”(1493正)等。放马滩秦简编号及释文据甘肃省文物考古研究所编:《天水放马滩秦简》,中华书局2009年版。却未见以“赀”表“财”者。大概在秦时期,官方民间都不用“赀”来表示“财”。由此,(2)论据就全不可取了。

而关于(3),陶安氏所引先秦两汉文献中没有明确的秦系史料,故不能藉其否定“赀”在秦系文字中的特定含义。另外,氏引据的先秦文献如《管子·乘马数》、《管子·山至数》、《晏子春秋·外篇》等,也非先秦时“赀”有“财”、“价”、“量”诸义的可靠证据,详见本文第三节(一)。

蔽言之,秦系文献中的“赀”是专用法律术语,表示“罪”或“罚”,并无其它义项,似乎制度上也不准借作它用。[注]里耶秦简有“及令丞令吏主遣者名吏(事)县、它坐。令赀遣”(8-1438)一简,“赀”应是“訾”的误写。“訾遣”是文书习语,详本节(二)。另,该简背面作习字用,不知是否与误写有关。

(二)表示“赀罚”的用字

上文讨论了“赀”字义的唯一性,那么在表达“赀罚”义时,可否以其它字代替“赀”、或与“赀”通用呢?问题的焦点大概集中到与“赀”音同形近的“訾”字上。

有学者认为,里耶秦牍J1⑨981A“谩者訾遣诣廷”的“訾”应为“赀”的通假,表“赀罚”,[注]马怡:《里耶秦简选校》,载中国社会科学院历史研究所学刊编委会编:《中国社会科学院历史研究所学刊》(第四集),商务印书馆2007年版,第154页注(8)。从而J1⑨11A等同类12片木牍中“已訾责其家”的“訾”也可能表示“赀罚”。[注]马怡:《里耶秦简选校》,载中国社会科学院历史研究所学刊编委会编:《中国社会科学院历史研究所学刊》(第四集),商务印书馆2007年版,第164页注(12)“一说”。首先,引言中已述,J1⑨11A等11片木牍中清晰地区别了“赀”与“訾”,[注]另外的J1⑨9A未出现“赀”字。以“訾”假代“赀”的可能性很低。其次,新公布的里耶秦简中出现了数条与“訾遣”有关的材料,特别是“定当坐者名吏里、它坐,訾能入赀不能,遣诣廷”(8-198+8-213+8-2013),[注]“訾”字前面的逗号原作顿号,校释者引《二年律令·徭律》为据,释“訾”为“钱财”,见陈伟主编:《里耶秦简牍校释》(第一卷),第109页。笔者认为,该“訾”字应解为“估量”。首先,J1⑨1—12诸简中“已訾责其家,〔家〕贫弗能入”很像是对“訾能入赀不能”的执行结果,而彼处“訾”皆表“估量”。与此对照,简牍及秦系传世文献皆未见“訾”作“财”的字例,《二年律令·徭律》虽以“訾”的有无区分编户民,但据后引岳麓秦简《徭律》可知,秦时用“贫者”、“富有贤人”两等级区分(详第三节),故汉初情况似不适用于秦代。其次,将“訾”解作“估量”,则“訾”、“遣”皆为动词,摭两动词代表全句较符合语言习惯。反之,以“訾”作“财”为名词,则“訾遣”在词性上不协调,也难解释里耶秦简“赀三甲,为钱四千卅二。自言家能入”(8-60+8-656+8-665+8-748)、“丞迁大夫居雒阳城中能入赀在廷”(8-232)中皆无“訾”字的原因。使人知道“訾遣”可能是“訾能入赀不能,遣诣廷”的略写,“訾”、“赀”再次并现,“訾”应解为“估量”,而非“赀罚”。出土史料外,传世的秦系文献里也未见把“訾”或其它字借作“赀”的实例。

总之,“赀罚”一义很可能专由“赀”字表示,不允许以其它字假代。

二、战国至西汉间“赀”的字义变化

上节讨论了秦系“赀”字含义的唯一性以及表达“赀罚”时所用字的特定性。本节探索前文中提出的第二问,即“赀”从“罪罚”过渡到“量”“财”诸义的时间。拟分两个方面:第一,汉代“赀”的“量”、“财”诸义是否自先秦继承而来。第二,“量”、“财”的出现时间。

(一)先秦时期非秦系史料中的“赀”

传世的先秦文献真伪参存,倘依《汉书·艺文志》所列书名搜寻,也仅有《晏子春秋》、《管子》及《列子》出现了“赀”。其中,《列子》聚讼尤夥,特别是有“赀”的《杨朱》“卫端木叔者”章,撰定可能晚于东汉,[注]杨伯峻:《从汉语史的角度来鉴定中国古籍写作年代的一个实例——〈列子〉著述年代考》,载氏:《列子集释》,中华书局1979年版,第323-348页。不能作先秦文献使用,故先排除。此外,《管子》中“赀”字最多见,今表列于下:

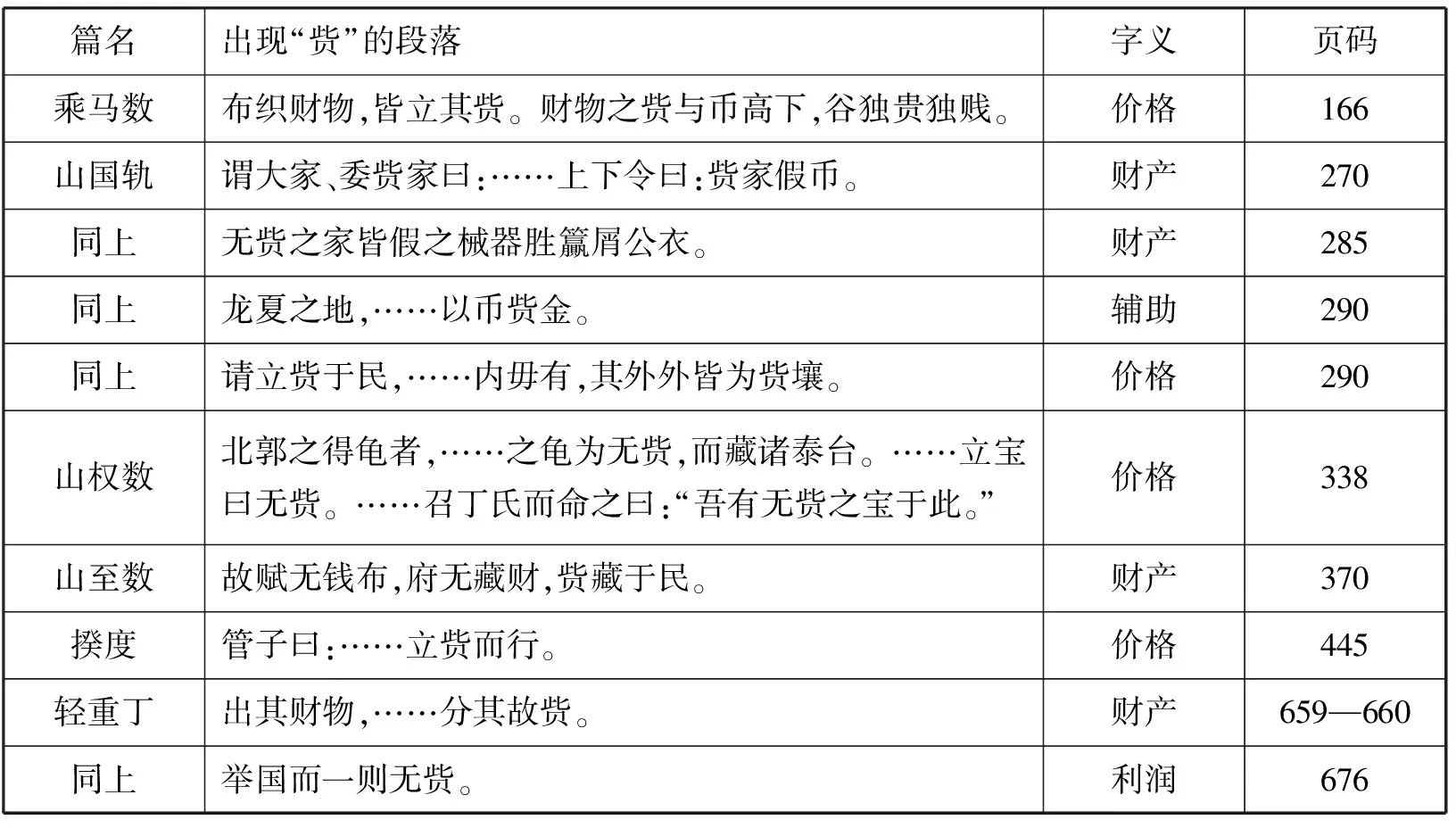

表1 《管子》中“赀”字的相关统计 [注]引文及释义据马非百:《管子轻重篇新诠》,中华书局1979年版。

上引的“赀”可概分为三义:(1)“价格”,(2)“财产”或“利润”,(3)“辅助”。不论哪一种,都与秦系的“罪罚”明显有别,其中(2)与汉代的“财”义全同,(1)也与汉代的“量”属同一语义系统。可是,稍留意《管子》中有“赀”的段落会发现,它们皆在“轻重十六篇(原十九篇,佚三篇)”中,而这“轻重”诸篇,恰是《管子》里年代争议最大的部分。目前较合理的说法认为,今本“轻重”是以战国传存的原本为基础,在汉文帝至武帝末年间逐次撰著的。就表1引述的诸篇而言,《乘马数》、《山国轨》、《山权数》、《山至数》可能从汉文、景帝时开始陆续成篇,《揆度》、《轻重丁》则要迟至武帝中期以后。[注]〔日〕金谷治:《管子の研究:中国古代思想史の一面》第四章第三節《「軽重」諸篇の成立》,東京岩波書店1987年版,第152-174页。因此,也难藉上表诸例观察先秦用字了。

最后一例在《晏子春秋·外篇第七》“景公使梁丘據致千金之裘晏子固辞不受”章:[注]吴则虞:《晏子春秋集释》卷七,中华书局1982年版,第486页。

景公赐晏子狐之白裘,元豹之茈,其赀千金。

“赀”指“价值”,与《管子·乘马数》等“价格”之义十分接近,和“财”也属于同一系统。就时代而言,《晏子春秋》的史料来源很复杂,一般认为其主体部分在先秦时业已流传,与齐国关系密切。[注]参见郑良树:《论〈晏子春秋〉的编写及成书过程》,载氏:《诸子著作年代考》,北京图书馆出版社2001年版,第21-57页。

但遗憾的是,上引一章并无先秦出土文本参照,对比银雀山出土西汉前期《晏子》残简的其他篇章可见,今本与汉简本用字颇有异同,有些缘自后人的改易;[注]李天虹:《简本〈晏子春秋〉与今本文本关系试探》,载《中国史研究》2010年第3期。倘以上博楚简《景公疟》比较今本的相应章节,则语句、用字差异更大。[注]梁静:《〈景公疟〉与〈晏子春秋〉的对比研究》,来源:http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=675,2013年6月24日访问。因此,仅凭今本孤证很难确言齐文字中存在“赀”,或许把它存疑处理最为恰当。

归结起来,目前尚未见可靠史料证明“赀”字曾存在于先秦其它诸国,姑将“赀”视为秦系特有文字比较稳妥。

(二)从“罪罚”到“量”、“财”

上文已述,文、景帝以来编撰的《管子》“轻重”诸篇里已有不少接近“量”、或表示“财”的“赀”出现。此后,诸如《淮南子》、《春秋繁露》、《史记》以及西汉中后期的居延汉简里都有同类义项的“赀”,且可与“訾”通用。[注]居延汉简为最直接史料,如“赀家安国里王严(267.16)”、“赀直万五千(311.5)”与“受訾家延寿里上官霸”(214.125)、“凡訾直十五万”(37.35)”所示,“赀”、“訾”使用已无差别。编号及释文据谢桂华、李均明、朱国炤:《居延汉简释文合校》,文物出版社1987年版。说明迟至文、景帝时,“赀”已开始向“量”、“财”诸义转化。不过,倘以《管子》“轻重”为起点再向前讨溯,却也难找到相关的例证了。

与此呼应,秦亡以后作“罪罚”解的“赀”大幅减少,汉初抄写的秦代案例中见二例,[注]张家山汉简《奏谳书》案例17,123简。《二年律令》中仅有《兴律》里出现:

这可能即是《说文解字·贝部》引“汉律:民不繇,赀钱二十二”之所本。[注](东汉)许慎:《说文解字(影印本)》(卷六下),中华书局1985年版,第205页。该律文针对编民的“乏徭”者,故涉及人群不会太少。值得注意的是,《兴律》中还有“ □/ 罚有日及钱数者”(403)残简,[注]“ □/ ”,释文原缺,此据彭浩、陈伟、工藤元男主编:《二年律令与奏谳书:张家山二四七号汉墓出土法律文献释读》图版第43页补入。所言内容应与401简为一事,从该简推知,“赀日廿二钱”在实际执行时可能用“罚”字代替“赀”,称“罚日”或“罚若干钱”,这从《金布律》“有罚、赎、责(债)”(427)而不提及“赀”也能得到佐证。所以,像秦时期“有赀”余钱若干(J1⑨11A)之类的话在汉初似已不再使用。除《奏谳书》、《兴律》、《说文》以及孔家坡出土汉初《日书》、[注]见《日书·天牢》353叁简,该简册出土墓的下葬断代为汉景帝后二年(前142),则抄写应在此前。又,孔家坡《日书》显示,它与秦代《日书》有紧密的继承关系。详湖北省文物考古研究所、随州市考古队编:《随州孔家坡汉墓简牍》,文物出版社2006年版,第33、35页,简编号亦据此书。汉人抄写的秦代字书外,就很难在汉代史料中找到作“罪罚”解的“赀”了。

因材料匮乏,不易对汉律中“赀”的用法深入了解,从《二年律令》未见将“赀”借作它用、[注]如《二年律令·徭律》中作“财”解的几处“訾”(411)无一被写成“赀”。或以它字表示“赀罚”这两点看,该字在律文中也许延续了秦代特征。可是,律令之外或非法律文书中,其特定性可能有所松动。如汉初抄写的秦时案例中有“盖卢有资去”(126)一句,[注]张家山汉简《奏谳书》案例18。要说“盖卢因有赀罚而离开”,但应写“赀”的地方被写成了“资”。约汉初编订的《韩非子·外储说右下》云:[注]陈奇猷校注:《韩非子新校注》卷一四,上海古籍出版社2000年版,第815页。关于《韩非子·外储说右下》的成篇年代,详〔日〕町田三郎:《关于〈韩非子〉的编成》,邓红译,载《中国人民大学学报》1991年第6期。

秦昭王有病,百姓里买牛而家为王祷。公孙述出见之,入贺王曰:“百姓乃皆里买牛为王祷。”……王曰:“訾之人二甲。”

通篇全以“訾”表示“赀罚”。笔者认为,上述两例属于误写,并不意味制度上允许“赀”可以用它字代替,但对比睡虎地秦简中“赀”一字不紊的旧例,却也反映出入汉以后赀罪名目骤减,时人对“赀”字的严格性已有懈怠,甚至不介意“赀”、“訾”的区别了。

尽管“赀钱”律文的施行下限不明,也不确定“赀”在文帝以前是否已有“量”、“财”诸义,但关于两类字义的明证都在吕后二年至文帝的某个时期内消失,且前后出现了“赀”、“訾”、“资”相混的迹象,说明这廿余年间很可能是“赀”从“罪罚”过渡到“量”、“财”诸义的关键时期。

三、从字义演变看秦汉间的制度改革

如上文分析,“赀”从“罪罚”到“量”“财”的转变历时短暂而彻底,故能推知其背后必有强大的动力驱使。其中,赀刑废止和财产调查制度改革的影响可能最关键。

首先谈赀刑废止与“罚”义的消泯。水間大輔先生曾用汉罚金刑的等级与秦赀刑对比,指出汉“罚金一两”、“罚金二两”、“罚金四两”与秦“赀一盾”、“赀一甲”、“赀二甲”的继承关系,又以《二年律令》中赀罪已完全消失,遂提出至晚到吕后二年时赀刑已被废止。[注]〔日〕水間大輔:《秦漢刑法研究》第一章第四節《財産刑》,東京知泉書館2007年版,第63-72页。任仲爀先生认为,秦赀刑最初有四个等级:“赀一盾”、“赀二盾”、“赀一甲”、“赀二甲”,但“赀二盾”在睡虎地秦简中唯有一例,以后可能逐步消失,遂成三个等级。[注]参见[韩]任仲爀《秦汉律的罚金刑》,朴美玉译,载《湖南大学学报(社会科学版)》2008年第3期。而于振波先生据新公布岳麓秦简《数》中“甲、盾—金—钱”的换算比,推定秦赀刑分四等级。[注]详见于振波:《秦律中的甲盾比较及相关问题》,载《史学集刊》2010年第5期。如果将里耶秦牍J1⑨1—12的赀余钱比照岳麓秦简《数》换算为甲、盾数,似乎难以容纳“赀二盾”一级,故至少在赀刑被罚金刑取代时,主要是三个等级。关于J1⑨1—12与《数》的甲盾换算,[注]详见马怡:《秦简所见赀钱与赎钱——以里耶秦简“阳陵卒”文书为中心》表1,载武汉大学简帛研究中心、北京大学出土文献研究所主办:《“中国简帛学国际论坛2012:秦简牍研究”论文集》(2012年11月)。但需指出,马怡先生认可四等分说,似不妥当。水間大輔先生的意见总体上是合理的,但须作两处修正:第一,《二年律令·兴律》中尚存一条“赀钱”律文,故至少到吕后二年赀罪还未尽废。第二,罚金刑的等级虽与秦赀刑对应,但“罚金”之名却非秦有,乃从东方引进。[注]〔日〕冨谷至先生据《奏谳书》案例20指出,先秦时鲁国已存在以罚金为名的财产刑,它对汉罚金刑的产生有潜在影响。见《秦汉刑罚制度研究》第二编第四章第一节《从赀刑到罚金刑》,柴生芳、朱恒晔译,广西师范大学出版社2006年版,第123、124页。今案,《国语·齐语》云:“小罪谪以金分,宥间罪。……美金以铸剑戟,……恶金以铸鉏、夷、斤、斸”(《管子·中匡》、《小匡》略同),又《周礼·秋官·职金》云:“掌受士之金罚、货罚,入于司兵”,可能是“罚金”之名的更早源头。分别见徐元诰:《国语集解》,王树民、沈长云点校,中华书局2002年版,第230、231页;《周礼注疏(影印本)》(卷三六),中华书局2009年版,第1905页。因此,“罪罚”之“赀”的使用下限仍然不明。上节末指出,“罪罚”及“量”“财”两类字例均在吕后二年至文帝某一时期内消失,而此间汉廷对刑制进行的最大幅调整即在文帝十三年(前167),笔者推测,表“罚”义之“赀”消匿于律文可能始自该年。

尚需补充一点,前已述及,至晚到吕后二年时执法中或已不见“有赀”字样,暂未缴纳“赀钱”者被记为“有罚”,故一般编户与表“罪罚”之“赀”的接触已很有限。对他们而言,“罪罚”义可能早在罚金刑系统取代赀刑时就已逐渐淡漠了。

其次是财产调查制度改革对“财”义的普及。自先秦以来,“訾”是表示“量”意的正字,诸国通行,[注]如《管子·君臣上》:“吏啬夫尽有訾程事律”,黎翔凤:《管子校注》卷一〇,梁运华整理,中华书局2004年版,第546页;《商君书·境内》:“高爵訾下爵级”,高亨注译:《商君书注译》,中华书局1974年版,第152页。《韩非子·亡征》:“心悁忿而不訾前后者”,陈奇猷校注:《韩非子新校注》卷五,第301页。前文引里耶秦牍中还有“訾责其家”(J1⑨11A)、“訾能入赀不能”(8-198+8-213+8-2013),说明它也常用于官文书中。赀刑废止后,作为专用术语的“赀”失去依托,很容易通、讹为它字,故音同形近的“訾”成为首选。“赀”由此得“量”义。而“赀”在汉代能广泛被用作“财”,还是缘顺了财产调查制度改革的助力。据新披露的岳麓秦简《徭律》:[注]陈松长:《岳麓秦简中的〈繇(徭)律〉例说》,载武汉大学简帛研究中心、北京大学出土文献研究所主办:《“中国简帛学国际论坛2012:秦简牍研究”论文集》。断句酌改。

繇(徭)律曰:岁兴繇(徭)徒,人为三尺券一,书其厚焉。节(即)发繇,乡啬夫必身与,典以券行之。田时先行富有贤人,以闲时行贫者,皆月券书其行月及所为日数,而署其都发及县请(情)。(1241—1242)

说明秦代用“贫”和“富有贤”两个等级(是否还有其它等级不明)将编民的服役时间进行区别,则兴徭前必会对民户财产所属等级预先评定。而到汉初,《二年律令·徭律》说:

发传送,县官车牛不足,令大夫以下有訾者,以訾共出车牛;及益,令其毋訾者与共出牛食,约载具。(411)

可以看出,以“訾”之有无来评定家产了。该条文是“訾”作“财”解的最早确证,[注]《战国策·齐策四·齐人见田骈》出现“訾养千锺”,鲍彪曰:“訾、资同,所訾所养也。”见诸祖耿编撰:《战国策集注汇考(增补本)》卷一一,凤凰出版社2008年版,第625页。可是“訾”的类似字例很难在先秦文献中找到旁证,且《齐人见田骈》章并无出土文本对照,故不能确言先秦时“訾”必有“财”义。因其与国计民生关系紧密,“訾”很快就大量见于汉代文献,特别是汉武帝时一度“以訾征赋”,[注]《盐铁论·未通》,马非百注释:《盐铁论简注》,中华书局1984年版,第115页。且史籍中又首次明确出现以“訾”若干为标准施行的徙民,[注]参见(东汉)班固撰,(唐)颜师古注:《汉书》(卷六)《武帝纪》:“(元朔二年夏,前127)徙郡国豪杰及訾三百万以上于茂陵”,第170页。“訾”的概念必然广植人心。

总体看来,西汉中期以前官方色彩较浓的记述——特别是诏令中,很少用它字借作“訾”,结合《二年律令·徭律》思考,“訾”应是律令正字。然而“訾”既能与“赀”通,且“赀”已无特别的法律意义,在频繁使用时难免混淆,尤其是“赀”为“贝”部,易与钱财产生关联,遂颇受民间的偏爱,如《管子》“轻重”诸篇皆以“赀”表“财”。

到西汉后期,居延汉简中的地方官文书对“赀”、“訾”已不很区别,就连诏书也多以“赀”代替“訾”,[注]参见(东汉)班固撰,(唐)颜师古注:《汉书》(卷九)《元帝纪》,中华书局1962年版,第279页;(卷一〇)《成帝纪》,第317、318页;(卷一一)《哀帝纪》,第337页;(卷一二)《平帝纪》,第353页。混用的趋势更为明显。递及东汉,除《汉书》等少数记录西汉史事的著作外,传世文献里已不易见到用“訾”表“财”的字例了。[注]另需指出,东汉时期的石刻、简牍中倒存在一些以“訾”表示“财产”的用例,如章帝时《侍廷里父老僤约束石券》有“訾下不中”,见〔日〕永田英正編:《漢代石刻集成》(圖版·釋文篇),京都同朋舍1994年版,第24—25页;灵帝时《金广延母徐氏纪产碑》有“訾业”,见(南宋)洪适,《隶释》卷一五,载《石刻史料新编(影印本)》(第一辑第九册),台北新文丰出版公司1982年版,第6912页上;东牌楼出土东汉末户籍简有“訾五十”(82)的记录(编号及释文据长沙市文物考古研究所、中国文物研究所编:《长沙东牌楼东汉简牍》,文物出版社2006年版),走马楼三国吴简中“訾”若干之例更常见。故在基层簿籍、契约中,“訾”的用法可能因循了西汉旧章。至此,“赀”的字义演变及使然因由已基本朗豁。

军吏卒会赦,其亡罪而亡爵及不满大夫者,皆赐爵为大夫。故大夫以上赐爵各一级,其七大夫以上,皆令食邑,【注】师古曰:“七大夫,公大夫也。”非七大夫以下,皆复其身及户,勿事。

总之,罚金刑至晚到高祖末年业已存在;倘若汉初《徭律》在颁行至吕后二年前未作过重大修订,则罚金刑与计“訾”均能上溯至楚汉末季。[注]张忠炜先生通过分析《二年律令·钱律》、《秩律》、《爵律》、《行书律》的成立背景指出,高祖五年是部分汉律建立、健全的重要年代界限。见《〈二年律令〉年代问题研究》,载《历史研究》2008年第3期。可作参考。但更早的情况就无从推测了。

因《二年律令》中“訾”唯见于《徭律》,而“赀”却又仅存于针对“乏徭”者的《兴律》中,故不能说计“訾”与废除赀刑有因果关联。但是,用罚金刑取代赀刑,使执法中不再出现“有赀”之类用语,却客观上为财产调查制度中使用“訾”字提供了便利,避免了“赀”、“訾”同出造成误解。从这一角度说,计“訾”的出现也许晚于罚金刑,抑或二者是在同期统筹下孕生的。

四、结语

秦汉之间,“赀”的字义发生了明显变化:从战国秦、秦代的律文专用义——“赀罚”过渡到汉人常用、但无严格法律意义的“财”。促成该变化的是汉初对赀刑、财产调查制度的改革。厘清这个过程,就更易理解将秦律或《二年律令》中“赀”释作“财”的不恰当了。

以“赀”的演变为线索,我们观察到律令对民间用字的影响,更直观地认知了秦、汉间财产刑、财产调查制度的相异处。它或许能启示我们深化思考秦、汉律令间其它方面的用字差异,以及异同中所蕴含的制度因革。