高校体育引入核心稳定性训练的必要及价值

黄 煌,江蔚苇

(1.漳州卫生职业学院 护理系, 福建 漳州 363000;2.漳州职业技术学院 基础教学部, 福建 漳州 363000)

高校公共体育课程中对体能方面历来都有明确规定以及具体要求,其在学校体育课程内容中占有相当比例。然而与之对应的高校学生体质健康测试成绩水平却仍旧显得差强人意,与此同时,不少学生在日常体育锻炼以及生活行动方面不时会出现身体重心控制不稳、力量支撑不足等行为现象,[1]虽在体育课中对其整体身体以及局部身体部位均有要求,但在锻炼内容方面却较少涉及身体中段区域的部位练习,现阶段体能考评内容也仅有仰卧起坐在多数学校作为其常用模块,其余中段部位的身体素质练习及考核却极少见到,这使得学生在多个方面出现了一些身体素质缺憾,如身体中部的发胖、腰腹力量薄弱,身体平衡及稳定性不佳等。而这些问题实际与身体核心区有着密切的关系,同时,这也是目前高校体育在身体素质训练中亟待关注的一个领域。

1 核心稳定性基本概念

1.1 定义辨析

在介绍核心稳定性之前,首先需对身体的核心区进行相应解释。身体核心区是上世纪九十年代由美国学者从解剖学角度提出的一个身体构造概念,其力主以“腰椎-骨盆-髋关节”为主干,由围绕主干而生长的肌肉、神经、骨骼等形成的身体核心区域。国内一些学者则认为其范围应在人体重心及其周围,人体在两臂下垂站立姿势中,身体重心位于第1~5骶椎的某一水平面上,约在髋关节额状轴上方4~5cm,接近人体正中央矢状面稍向右偏的髋骨与耻骨之间。同时有学者提出了大核心的概念,即以肩关节以下至髋关节以上的所有身体部位,作为身体核心区。[2]可以看出,现阶段关于核心区学界仍存分歧,但相应概念有其不同应用及其涉及功用,考虑到学校体育对学生体能锻炼的整体性要求,故而此次核心区定为“大核心区”,即:身体中段部分。

核心稳定性是指人体在运动中通过核心部位的稳定为四肢肌肉的发力建立支点,为上下肢力量的传递创造条件,为身体重心的稳定和移动提供力量的身体姿态。简单的说便是身体核心区域维持身体力学稳态的能力和属性。[3]

1.2 系统结构

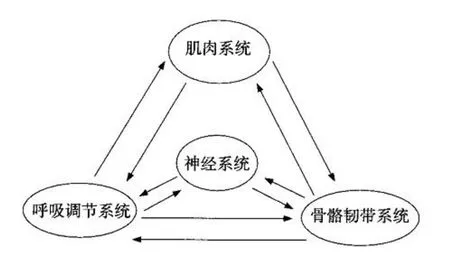

核心稳定性实际上是身体核心区各生理解剖系统相互配合、相互作用而产生的一种力学稳态,因此,其需要该区域内各个部位及相应系统间的密切分工与合作方能完成其稳定工作,并存在与之对应的生理结构。有学者指出构成这一系统的主要部分由肌肉系统、神经系统、骨骼韧带系统以及呼吸调节系统。而这四个子系统的互为协同造就及决定了人体核心稳定性水平(如图1)。

图1 核心稳定性系统构成图

2 核心稳定性训练的必要性及常见实现手段

2.1 必要性

核心稳定性训练在国外早有运用,且并非一开始便出自竞技体育领域,而更早始于大众体育中的健身领域,其应用规模及范围均较为广泛。国内则多以竞技体育为先,在群众体育和学校体育内较为罕见。造成这一现象的主因仍与一线体育工作者在接触国外先进训练手段和信息上的途径较少有关,另一方面,学校体育对引入核心稳定性训练帮助学生加强身体核心区域练习却有着更为迫切的需要与必要性。当前高校体育课多以球类、健美操、武术等具体运动项目为主的专项课,在实地观察中,不少运动练习对全身以及四肢有着较为明确的要求,而对以腰腹为主的身体核心区训练却较为少见,除简单的仰卧起坐等练习内容外,对核心区域的系统训练则更为罕有。这直接导致了学生在应对运动损失预防、动作平衡、重心控制、力量传承及身体对抗等诸多方面存在相应的隐患。为避免这些问题的发生除对四肢、身体整体性练习之外,必须加强对核心稳定性的系统训练,从而有效控制学生运动损失等不良现象的发生。

2.2 常见训练方法

瑞士球在核心稳定性练习中是目前国际上最为通用的一种训练工具之一,在国内其被称为健身球。有此开发的多种练习方法对身体核心稳定性均有较佳的效果,现对有关常见训练方法进行简述介绍。

如球上肩平移,其方法为肩部在球上左右转动,两脚可以同时向反方向移动,以保持肩部平稳的位于球上,并保持身体成一条直线。也可以两脚保持不动,肩部在球上左右平移。又如肩背部内收肌群用力,把两臂向上抬起,两肘垂直向上运动至与肩背水平;然后上臂外旋,把前臂往前往上旋转90度至与肩背水平;然后前臂下旋,再慢慢放回至双拳触垫;重复。可以说当前对核心稳定性训练的方法及相应工具较多,除瑞士球外,还有平衡垫、弹力带、悬吊法等诸多训练工具均可作为核心稳定性训练的手段。

3 核心稳定性训练现实价值

3.1 强化及稳固运动支点

从核心区所在区域来看,其位于人体的重心周围,对人体重量、发力和身体移动等起到了平台支撑作用,这一点已有学者从运动生物力学角度进行了详细论述。核心稳定性训练便是对人体核心区肌群、韧带及其余运动系统的练习与强化,因此,对这一系统的训练能够强化与稳固人体重心平台及身体四肢的发力支点,防止因核心区力量不足以及身体构造过于脆弱导致四肢发力大于其承受能力时所发生的肌肉拉伤。

3.2 改善协调与平衡能力

协调与平衡能力通常被认为是需要全身参与、协同方能达到有效实现的,如百米全速快跑,下肢快速向前迈步抓地蹬伸形成两个转动力矩,而根据转动力矩原理,其一侧产生一个方向的转动力矩时,另一端则需要产生一个相反的力矩以平衡其所产生的力矩。上肢便是平衡下肢转动的有效力矩,除上肢自身摆动力度与速率需跟上下肢需要,同时在维持这种高频度摆动时需要身体核心区有较强的固点及支撑作用,为两端力矩的平衡提供抵消场所,因此核心区身体的有力保障则为身体平衡及协调的保持打下了坚实的基础。

3.3 提高肢体协调效率,优化技术动作

强有力的核心稳定性除了能够为动作及身体平衡提供一个较为稳固的平衡支点及刚体,为足够快和强的能量传递提供了稳定的场所。同时强大的身体核心肌群也为抵消来自四肢等外端部位传递过来的无效、亢余能量给予大量的吸纳,使得学生得以有效执行其各类动作,为运动链提供良好能量传导,提高其肢体协调效率,最终技术动作的优化和无效能量的减少进行有力支持,因此,核心区的改善对学生在技术动作学习上有一定的促进价值。

3.4 填补传统力量训练盲点

传统力量训练在当前学校体育课程中仍旧于体能方块中占有主体地位,在此并非要推翻传统力量训练的练习模式或怀疑其锻炼价值,而是关注传统力量自身所存在的一些缺陷和不足,当下学校体能力量训练多以四肢为主,躯干部位所及较少,对核心部位的系统力量训练则更为稀少,而核心力量训练恰好集中于对这一区域的整体练习,填补了传统力量训练所忽略的训练盲点。

3.5 预防运动损失

有数据表明:当前我国普通高校学生运动伤害率较高,比率达到 20~60%,主要伤及部位为脚踝、膝盖、腰背等四肢关节及身体核心区肌群、韧带等。而致伤主因为技术动作掌握不当,身体素质较弱及场地设施不佳等,但从主动预防来看,其最大的原因可缩小为技术动作掌握及身体素质能力两个因素。[4]身体核心稳定性对这两大诱因均有促进及加固功能,故而其为预防运动损伤提供了良好的基础。

4 结 语

面对当前我国高校学生身体健康素质停滞不前,且整体水平不高的现实局面,加强体能锻炼已得到学校及社会各界的广泛认同,核心稳定性训练同属体能训练内容之一,但因其关注较少,使得学校体育在这块内容上重视不够,考虑到现有实际状况,其引入学校体育体能体系已较为迫切,且其兼具多种传统训练方式所不具备的实际价值,故而在未来高校体育教学与训练中引入这一训练方法有其长远教学意义和现实健康价值。

[1]冯建军,袁建国.核心稳定性与核心力量研究述评[J].体育学刊,2009,5(11):58-62.

[2]于红妍,王虎,冯春辉,贾嘉.核心力量训练与传统力量训练之间关系的理论思考—核心稳定性训练[J].天津体育学院学报,2008,21(6):509-511.

[3]韩春远,王卫星,成波锦,刘书芳.核心力量训练的基本问题——核心区与核心稳定性[J].天津体育学院学报,2012,12(2):117-120.

[4]靳强.核心稳定性训练对篮球运动员灵敏素质影响的实验研究[D].北京体育大学,2011.