某教练机失速特性分析及改进措施研究

黄笑秋,李鹏飞

(中航工业洪都,江西 南昌330024)

0 引言

与作战飞机强调高性能、高机动性不同,教练机更强调的是训练性、安全性。 据统计,很多航空事故都是由失速引起的,为了保证飞机的飞行安全,教练机在方案气动布局时应该根据有关适航要求, 着重在飞机失速方面进行气动分析与设计, 以获得满意的失速特性。

本文以某教练机为例,对它的失速特性、产生根源进行了分析研究, 分析表明失速根源关键在于机翼,通过对其机翼翼型和平面形状进行气动优化,改善了全机的失速特性, 相关改进方法也适用于其他气动特性类似的机型。

1 失速现象及分析

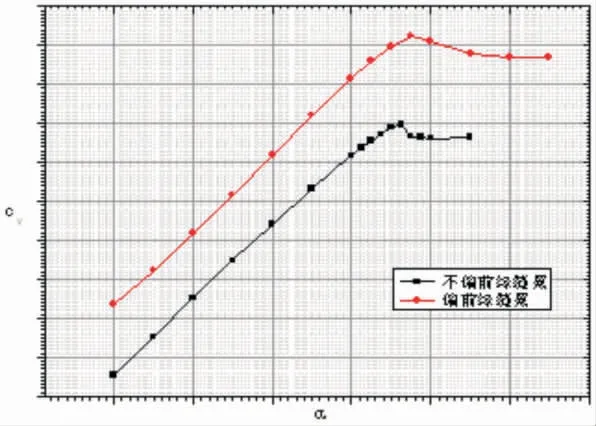

某教练机采用下单翼、 前缘有转折等常规布局形式。 图1、图2是该机的模型试验纵向结果,从曲线图上看,飞机失速迎角较小,最大升力系数不大,失速后俯仰力矩曲线急剧上仰;偏转前缘缝翼,失速迎角基本不变,俯仰力矩曲线上仰现象得到明显抑制,失速后曲线走势非线性。 由试验结果可知, 该教练机的失速迎角较小, 最大升力系数不高, 失速性能不理想。

从该教练机失速过程的翼面气流流动情况分析,某中等迎角时,翼面流动分离从机翼转折处开始迅速向外翼发展,迎角增大,外翼段大部分区域已显著分离(如图3),导致参考重心后的升力贡献迅速降低,产生抬头力矩,俯仰力矩曲线急剧上仰;偏转前缘缝翼后,机翼外翼段由于布置了前缘缝翼,其气流分离得到了很好的控制, 机翼转折处发展出的气流分离则向内翼逐步扩展,虽然未能改善失速迎角,但是力矩上仰得到缓和。

综合上述可知, 机翼翼面流动分离是导致该教练机失速特性不好的根源, 从转折处开始的气流分离会迅速扩大到整个翼面,导致飞机失速;前缘缝翼虽然能够有效地抑制气流分离, 但是该机仅在外翼段前缘布置缝翼, 内翼气流分离不能得到这种有效控制。

图1 试验升力曲线

图2 试验俯仰力矩曲线

图3 试验流动丝线图

2 改进措施研究

以上试验分析结果显示, 该教练机的失速根源关键在于机翼, 机翼失速的初始位置及其发展决定了全机失速迎角、俯仰力矩曲线趋势等。 因此改善飞机的失速性能,最首要的是对机翼进行气动优化,提高机翼的失速特性。 本文主要从机翼气动设计角度来研究怎样改善飞机的失速特性, 包括对机翼平面形状、翼剖面特性的改进与优化。

该教练机的机翼优化改进措施包括以下两个方面:

1)取消机翼的前缘转折。

按椭圆环量机翼设计要求, 转折处翼型的设计升力系数比较大,是较易出现气流分离的地方。 在模型试验中也发现,随着迎角增大,机翼前缘转折处最先出现流动分离,并迅速诱导整个翼面失速,升力系数急剧下降。 为了延迟分离,考虑取消转折,图4是CFD计算的转折取消前后同一迎角下翼面压力分布图,从图上可以看到,有转折时失速已经扩展到内翼段,无转折时仍只是机翼外翼段失速,且失速发展得较为平缓,由此可见,取消转折能在一定程度上推迟整个翼面的流动分离,改善机翼的失速特性。

2)翼型优化。

展向控制翼型优化是提高机翼失速特性的重要手段之一, 从低速失速特性和高速升阻特性等方面来衡量优化结果。 翼型优化设计工作主要以Isight软件为平台,结合计算软件MSES和XFoil来进行,优化计算流程如图5所示。

图4 某迎角时前缘有无转折的翼面压力分布图

图5 翼型优化流程图

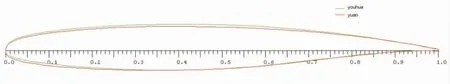

该教练机展向某位置的翼型优化后如图6所示,最大厚度比原来增大0.47%。 从图7、图8MSES计算结果曲线可以看到,低速(M=0.2,Re=1000000)时,优化后的翼型较原翼型最大升力系数略有增加, 失速迎角增大1度,阻力在中等迎角以后优势明显,低头力矩略有减小, 优化后的翼型低速性能较原翼型性能提升明显;高速(M=0.74,Re=6500000)时,最大升阻比提高了3左右,优化后的翼型高速性能比原翼型略有提高。 综合翼型的高低速性能,展向某位置优化后的翼型较原翼型具有优势。

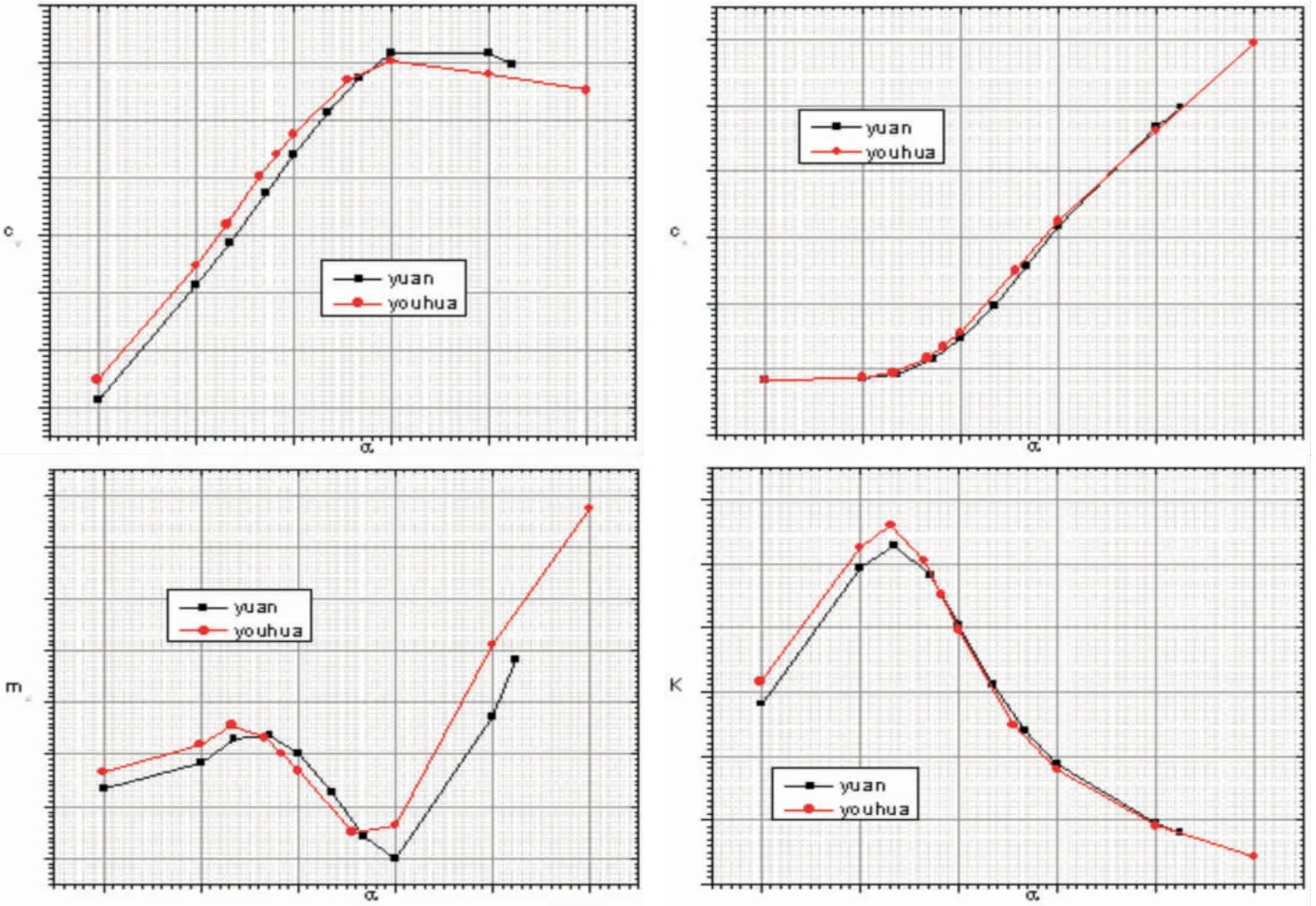

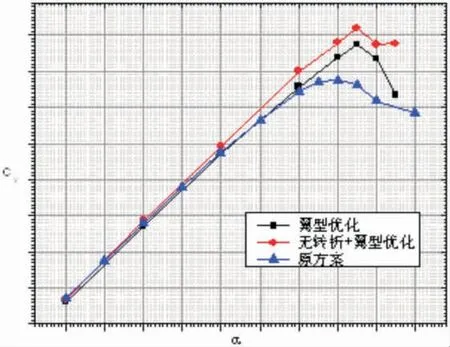

从该教练机的试验结果可知, 机翼分离主要是从外翼段开始, 因此内翼段翼型只做高速升阻特性的优化, 外翼段翼型做低速失速特性和高速升阻特性的多目标优化。图9、图10是优化前后机翼的CFD计算纵向对比曲线图,从图中可以看出,优化后可用升力系数范围增大,失速迎角比原来提高了2度。

总的来说, 取消前缘转折和翼型优化设计在改善机翼失速特性方面取得了一定的效果。

图6 展向某位置优化翼型

图7 翼型低速曲线

图8 翼型高速曲线

图9 升力对比计算曲线图

3 结语

当飞机超过临界迎角后,翼型上表面边界层将发生严重的分离,升力急剧下降,飞机失速而不能保持正常飞行,为了飞行安全,飞机必须有满意的失速性能。 该教练机的失速特性气动分析结果表明,飞机的失速性能取决于真实飞机对机翼发生显著流动分离的响应, 因此受机翼气动设计影响很大, 无论如何, 流动分离不得引起会导致尾旋自转的陡然上仰或偏航运动, 飞机对流动分离的响应应该是有利的或者是易于为飞行员控制的。

[1]程泽荫. 民航飞机适航飞行品质初探[J]. 飞行力学,1994,3.

[2]顾诵芬等译.运输类飞机的空气动力设计[M].上海:上海交通大学出版社,2010.

[3]方宝瑞. 飞机气动布局设计[M]. 北京:航空工业出版社,1997.