我国文化创意产业园区的发展模式与聚变效应

冯根尧

(绍兴文理学院 经管学院,浙江 绍兴312000)

文化创意产业园区是由创意人才、中介机构和配套设施围绕创意主导产业构筑的集聚区,与传统的工业园区相比,两者间有三点不同[1]。一是创新行为不同。传统产业园区中企业的创新行为所需要的知识是显性的专门化知识,这种知识通过普通渠道就可以学习,强调的是技术和管理的创新行为。后者通常需要隐性的知识,这种知识大多需要面对面的交流才能获得,更加强调文化与创意;二是在区位选择时考虑的因素不同。传统产业园区更多地考虑生产以及交易成本,而创意产业园区则优先选择那些文化积淀深厚、智力资源密集的区域;三是管理功能和开放度不同。传统产业园区关注的是一般普通产品的生产、研发与营销等产业链环节,而创意产业园区除了是文化产品的生产地外,还是文化产品的消费地和体验地,具有公众参与性。文化创意产业园区的这些特质,决定了园区内企业通过相互之间长期正式或非正式的合作与交流,不但能够获得重要的协同作用和技术产品的交叉繁殖,增强自身的竞争力,而且园区的创新网络体系还具有辐射和联动作用,形成包括技术、经济、文化和艺术上等方面的聚变效应[2],对区域社会增长、空间功能与布局优化、产业区价值链升级和经济发展创新等产生积极影响,进而促进区域综合竞争力的提升,实现区域经济社会的持续发展。

一、我国文化创意产业园区的发展模式

从全球范围看,文化创意产业正以前所未有的速度迅速崛起,成为各国城市经济发展的重要支柱[3]。在国内,越来越多城市也将文化创意产业作为经济发展的战略重点,从政策、人才、资金等方面给予支持,取得了良好的发展势头良好。2008年至2012年五年间,我国文化创意产业园区数量和产值逐年增长,占全国GDP的比重也由2008年的0.54%增长到目前的0.75%。(见表1)

表1 2012年全国文化创意产业园区发展现状

注:2012年数据截止4月份。

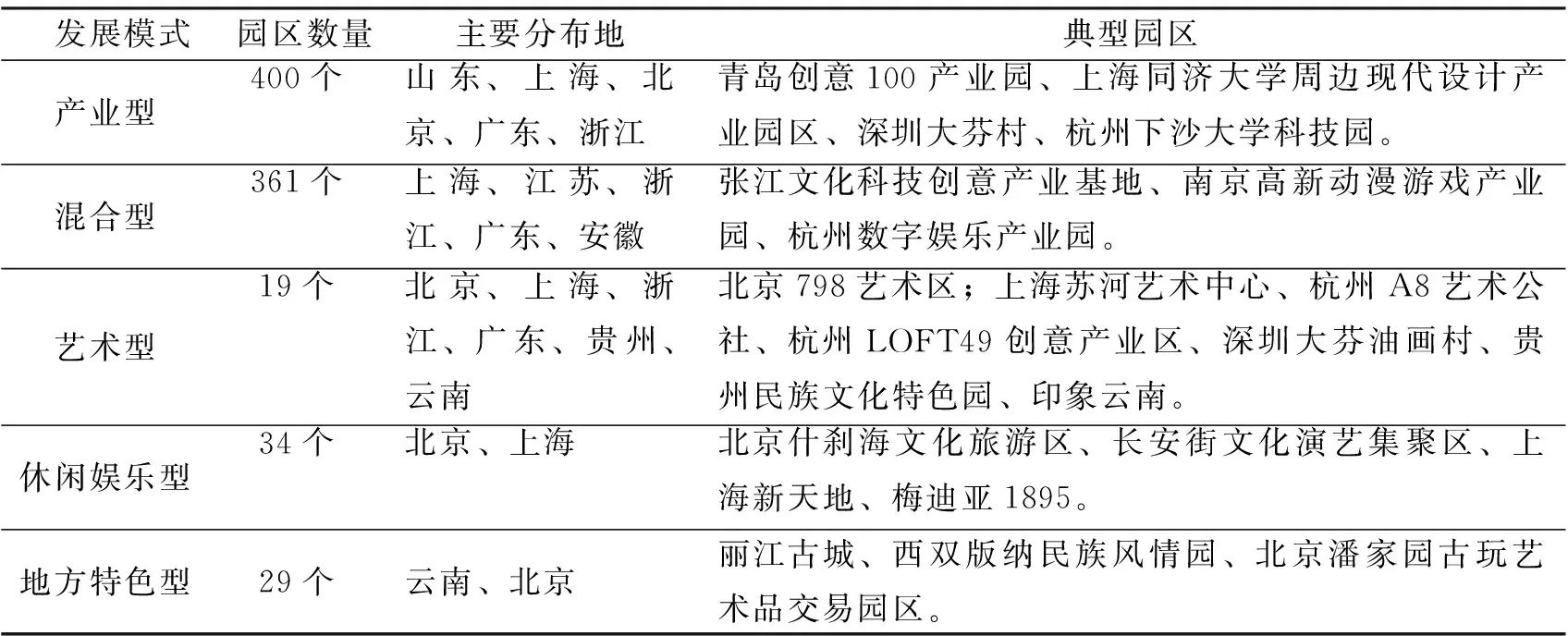

创意产业作为一种特殊的知识产业,其发展离不开知识溢出[4],因此需要采用集群的发展模式。从全国范围看,我国目前已初步形成三大文化创意产业集群,分别是以北京为主覆盖整个华北地区的环渤海文化创意产业集群,以上海为主辐射南京、杭州、苏州等地的长三角文化创意产业集群,以广州和深圳为中心的珠三角文化创意产业集群。涌现出了一批发展基础好、特色鲜明的文化创意产业园区。2011年,我国新建创意产业园区843个(见表2),其中产业型和混合型分别占40%和36%,是我国文化创意产业园区的主要发展模式,而艺术型、休闲娱乐型及地方特色型三种类型处于起步阶段。

表2 2011年我国新建创意产业园区发展模式及分布情况[5]

说明:表2由作者参考文献[5]整理而成。

(一)产业型发展模式。产业型创意产业园是基于丰富的创意人才和科教资源而建立的,重在产业链的开发与构建,独特之处在于其“工作室效应”和“创意产品的差异”。2011年,我国有该类园区400个,其中山东、上海、福建、北京、广东等五地数量均超过30个,共188个,占全国的47%。该类园区可进一步划分为独立型和依托型两类。独立型园区拥有大批富有创造性的创意人才,以此形成较为成熟的产业集群,产业链相对完整,具有规模效应。如山东青岛的创意100产业园、深圳的大芬村等。第二类是依托型,该类园区依托当地的科研资源,形成了科技含量较高的产业链。如杭州下沙大学城附近的下沙大学科技园、上海同济大学周边的现代设计产业园区等。当前,传统产业正面临着产能过剩的压力,人们的物质产品需求相对充裕,精神消费需求逐步增强,文化艺术产品不仅有教化作用,还是集体意识的宣泄口,这就给文化创意产业带来了发展机遇,产业型创意产业园发展前景巨大。

(二)混合型发展模式。混合型创意产业园区往往依托科技园区,并结合园区内的优势产业同步发展文化创意产业,但园区内并未形成文化创意产业链。2011年,我国有这类园区361个,主要分布于上海、江苏、浙江、广东、安徽等东南沿海地区,共214个,占比接近60%。典型的有:张江文化科技创意产业基地,依托于上海张江高科技园区,借助中国美术学院上海设计艺术分院、上海电影艺术学院等高校科研力量,以企业化和市场化的运作模式推动园区内的网络文化企业发展。目前,混合型创意产业园正在向以人才为引领,以创意为核心,强调社区和城市融合,突出网络创新的新型创意园区模式发展。

(三)艺术型发展模式。艺术型创意园区也叫创作型园区,该类园区以创意人才为核心资源,依托当地的历史文化资源,主要进行原创性设计。由于该类园区的投入产出较低,所以产业化程度不高,普及程度也较低。2011年,我国有该类园区19座。如北京的798艺术区,就是将北京独特的历代王朝历史文化与现代西方艺术相融合,产生的一种既传统又现代的文化艺术产业园区。贵州、云南等省份,依托当地的少数民族风情与民俗文化造就了一种极富本土性的艺术园区,如贵州民族文化特色园、印象云南等。另外上海、浙江和广东等沿海地区的文化氛围相对开放,现代西方艺术对该地区的影响较为深远,也出现了一些艺术型的园区,如上海的苏河艺术中心、杭州的A8艺术公社、广东深圳的大芬油画村等。目前,艺术创意产业不仅广泛进入了传统文化艺术领域,进入了经济领域,也广泛进入了社会领域。艺术创意产业的发展,能够满足大众更高层次的消费需求,提高大众的生活水平和质量,增强国家和民族的文化软实力。

(四)休闲娱乐型发展模式。随着经济的发展,人们可自由支配收入的增多及文化素养的提高,以群体活动与人际交流为中心的晚间娱乐休闲活动形式多样化,消费市场多元化,为休闲娱乐型创意产业园区发展提供了前提条件,大量酒吧、餐馆、咖啡屋、俱乐部等休闲娱乐场所的出现,满足了人们的文化消费需求,使文化消费逐步走向社会化与大众化,促进了城市娱乐休闲活动的快速发展。2011年,我国娱乐休闲型园区有34个,北京和上海最多,分别有8个和4个,典型的娱乐休闲型园区包括北京什刹海文化旅游区、长安街文化演艺集聚区、上海新天地、梅迪亚1895等。

(五)地方特色型发展模式。地方特色型创意产业园区主要依赖于当地特有的文化历史资源,借助民俗风情、自然景观发展文化创意产业。2011年,国内共有此类型园区29个,最多的是云南和北京,分别占4.14%和3.10%。云南的丽江古城充分利用了当地独特的自然景观,而西双版纳民族风情园则依托于少数民族的风俗传统。北京作为一座历史名城,目前所建成的三座特色型园区都以传统民俗为主题,即潘家园古玩艺术品交易园区、高碑店传统民俗文化园区和百工坊传统工艺园区等。

二、我国文化创意产业园区的聚变效应

作为一种知识型产业,创意产业的发展不能仅依靠个体的行为,而是需要不同个体在地理集聚基础上所形成的集体互动与聚变效应[6]。大量创意主体的地理集聚加强了不同行为主体之间的信任关系,促进了隐性知识的交流、扩散与创新,降低了创意主体和企业之间的交易费用,有利于各创意主体创新能力的提高及区域经济社会的发展。分析我国创意产业园区发展实际,其聚变效应主要体现在以下几点。

(一)园区经济的指数增长效应。创意产业园区具有强大的极化作用,能够吸引企业、人才、资金、技术等大量要素向园区聚集,并通过政府政策、创新网络、企业集群、区域文化等要素之间的相互影响与作用,在园区内部的自成熟、自强化机制作用下,使园区进入指数增长的高速发展阶段。据统计,截止2012年,我国文化创意产业园区产值占全国GDP比重已经由2008年的0.54%增长到0.75%。同时,涌现了一批创意产品专利、著作权等知识产权,以及产品式样、生产技术、市场信息及管理方式等隐性知识。以《喜羊羊与灰太狼》为例,无论是品牌建设、产业链的制定,市场营销,市场定位,还是知识产权保护等方面无疑都是成功的,其作品不仅仅局限于动画片,还有更多的附加品,如图书、玩偶、舞台剧等,这些附加品从不同程度增加了它的市场价值和附加值。

(二)区域经济的协同增长效应。当前,许多国家都将创意产业园区建设作为经济发展的新增长极。园区完善的公共配套设施、低廉的场地租金,聚集了大量规模小、资金和资源能力有限的中小型企业,园区强大的扩散效应和辐射作用,带动了这些企业的发展。调查显示,在上海市首批挂牌的75个文化创意产业园区的110家企业中,民营企业34家,占总数的30.91%,私营企业47家,占总数的42.73%,而国有企业仅4家,占总数的3.64%。从园区分布看,我国文化创意产业发展最快的地区也是我国经济较发达地区,广东、上海、江苏三个省份的创意产业园区数量位列全国前三,表明文化创意产业作为一种新型的产业类型,一方面离不开当地的经济基础,另外也对当地经济产生了一定的推动作用。此外,创意产业园区在拉动GDP、增加财政税收、创造就业机会等方面起到了积极作用。

(三)城市功能的优化效应。创意产业园区的城市功能结构优化效应不仅表现在对其周边地区基础设施的快速改善、土地价格的升值,还体现在原有城市空间功能的转变和提升以及大量服务性场所的集聚等方面。创意产业园区周围一般都有大量餐馆、咖啡屋、俱乐部等非正式场所,这些场所为创意阶层频繁的思想碰撞和非正式的面对面交流,提供了高品质的文化氛围和物质条件。创意产业园区催生了大量混合性功能空间的出现,丰富了城市用地类型的多样化,有利于创意阶层之间便利的交流和创意机构之间的融合。以杭州A8艺术公社为例,随着创意企业和创意阶层的集聚,周边服务设施不断完善,出现了不少咖啡馆和西餐厅,满足了创意阶层休闲与交往的需求。可见,创意产业园区的加快发展不仅改善了区域文化环境,提高了城市空间景观质量和空间利用率,也延续了城市的整体记忆,成为联系城市发展的空间纽带。

(四)文化环境的重塑效应。文化环境是一个地区在长期实践中积淀而生的一种被普遍遵循的地域文化、语言文化、价值观念、行为方式以及风俗习惯等的综合体系,包括以单体形式存在的历史建筑以及历史文化区。一个城市或地区是否已经形成若干具有较高识别度和认可度的标志,已经成为判断创意产业园区聚变效应的一个重要指标。将城市历史文化融入创意产业,不仅实现了城市历史环境再生和空间价值的提升,延续了城市历史的发展脉络,更重要的是提升了城市的文化品位与可识别性。例如,南京1912时尚街区就是由总统府旧址周围的建筑围合而成,它合理利用与开发了南京丰富的民国文化资源,实现了历史文化遗产保护与利用的有机统一,将城市记忆融入了城市整体发展之中。

三、结论及启示

以上分析可以看出,文化创意产业园区存在多种发展模式,每一种模式都是由某些影响创意产业园区发展的关键性因素所引发产生的,如资源禀赋、创意阶层、产业基础、文化氛围等。我国文化创意产业园区发展不平衡,其中产业型和混合型发展迅速,而艺术型、休闲娱乐型及地方特色型三种类型处于起步阶段,但是可以肯定的是,每种类型的创意产业园区都有自身独特的聚变效应,不仅具有知识外溢、协同创新的功能,而且能有效推动区域经济的发展、城市空间功能的优化和文化氛围的重塑。这一点,对于我国如何有效培育创意产业园区的特色和优势,最大程度地发挥其集聚效应,打造国际有影响力的创意产业园区具有重要的启示意义。

第一,挖掘关键性因素,突出园区主题建设。结合本地的历史文化、创意人才、科教实力、产业基础等资源禀赋和要素条件,筛选引发创意产业园区发生聚变效应的关键性因素,进行创意设计,并通过创意产品进行价值实现,由此打造园区品牌,培育园区特色。需要注意的是,这些关键性因素,不一定只是单一因素,有时可能是几种因素的综合作用。例如,美国硅谷的发展[6],除了斯坦福大学等科教机构的支撑,以及半导体产业、软件产业等产业集群的积极推动之外,最根本的是得益于园区本身的创新,包括科技创新、制度创新、文化创新等。

第二,明确价值判断标准,形成园区文化认同。一个创意产业园区的竞争力和影响力与园区是否具有有别于其它园区的价值取向密切相关。我国创意产业园区的持续发展,必要重视园区价值观的培育,要从理顺体制、构建机制、形成制度、建设文化等方面,塑造园区价值取向,形成园区的价值判断标准,以规范合作伙伴和内部员工的价值观和行为,进而形成合力推动园区创新发展。

第三,完善创新网络体系,建立网络创新模式。创意产业园区的发展离不开良好的基础条件和创意氛围。从实际情况看,目前国内相当一部分创意产业园区只是形成了企业和产业地理位置和数量上的集聚,远未形成真正意义上的创意产业集群。因此,要不断完善有利于创新、创意、创业开展的基础设施,加大研发、资本、市场、专业服务等支持条件的建设力度。鼓励多元主体的广泛合作,形成跨领域、跨机构、跨行业、跨区域的广义创新网络体系;健全文化娱乐、商务活动、公共休闲场所等配套设施,为创意人才提供舒适便利的工作环境以及生态宜居的生活环境,在此基础上,建立网络创新模式,形成政府——科研院所——企业——社会组织紧密联合与互动的创新治理机制,为创意产业园区发展奠定基础。

第四,加强创新要素间联动,推动园区持续发展。目前,我国一些创意产业园区科教育资源优势较强,但其资源聚变效应未能真正发挥出现。根本原因在于,没有对这些资源要素进行有效整合,没有实现资源要素之间的沟通和互动。作为创意产业园区的主体,文化创意企业要发挥对科研机构的智力支持作用,积极推动科研成果的市场化和产业化。只有这样,创意产业园区的聚变效应才能在创新要素的交流与互动过程中得到体现。

参考文献:

[1]张国安.高新科技园区聚变效应的模式研究[J].中国软科学,2009(7):176-186.

[2]王发明.创意产业园区可持续发展研究:基于集群效应的视角[J].经济问题探索,2010(3):60-65.

[3]刘登佐,何继善.基于国际比较的中国文化产业的经济作用分析[J].上海经济研究,2008(5):73-78.

[4]潘瑾等.创意产业集群的知识溢出探析[J].科学管理研究,2007(8):80-82.

[5]向勇,刘静.中国文化创意产业园区实践与观察[M].北京:红旗出版社,2012.

[6]张洁.中国文化创意产业的空间分布和地区绩效分析[J].商业经济与管理,2011(2):64-70.