心智哲学视域下的夸张修辞研究*

邱 晋廖巧云

(1重庆交通大学外国语学院,重庆400074;2四川外国语大学教务处,重庆400031)

提 要 从心智哲学视角出发,夸张的生成始于认知主体的意向性,意向性决定了认知主体的意向内容(本体)和意向态度。认知主体通过感知本体的物理属性获得原初意识,经过一系列格式塔转换,最终在大脑中形成对本体的心理感受,并涌现为一种具有新颖特质的语义成分——夸体。在夸张生成中,从本体的物理属性获得心理属性的过程,是认知主体基于相邻关系在本体的常量、超常量、夸张量的聚合系统中做出选择的过程。

一、引 言

夸张是一种运用得比较普遍的修辞方式,顾名思义就是要使语言的表达夸饰铺张,通过“运用丰富的想象,廓大事物的特征,把话说得张皇铺饰,以增强表达效果”(《辞海》)。“力拔山兮气盖世”(项羽《垓下歌》)、“三十八年过去,弹指一挥间”(毛泽东《水调歌头》)等都是夸张的经典名句。夸张表达看似脱离实际,甚至有悖情理,但却是心智活动的表征。

学术界对于夸张的研究一直未间断过。启用中国知网(CNKI)输入关键词“夸张”搜索,1994年到2012年间的论文可以查询到469篇,其中327篇涉及语言学领域,分别从修辞学、语用学、语义学、认知语言学等角度开展研究。纵观已有的文献,夸张修辞研究经历了从描写-表达论到认知-解释论的历程。描写-表达论主要涉及夸张的起源(刘勰 2011;王充 1974等)、命名(陈望道 2008等)、分类(胡曙中 2008等)、语义构成(刘辉 2012等)、修辞特点(陈望道 2008;王希杰 1996等)、语用功能(黄冠 2010等)及英汉互译(钟馥兰 2004)等方面,对于夸张“是什么”及“怎么用”进行了描述性说明,但并未深入到夸张修辞“为什么会产生”这个问题。而认知-解释论研究借用认知语言学中诸如关联理论(刘国辉 2008等)、理想化认知模型(宋静辉 2012)、构式语法(高群 2012)等相关理论对夸张的生成识解机制进行研究,对夸张修辞“为什么可能”进行探讨。

总体而言,描写-表达论的夸张研究多偏向语言现象的描写,缺少让人信服的理论解释,大多数为“文学作品+例子+效果点评”的模式,解释力不足,针对性欠缺。而认知-解释论的夸张研究虽然开始粗略涉及认知层面,但多数研究仅是简单套用一种或几种理论来对夸张的生成识解机制进行勾勒和刻画,对夸张修辞形成的初始条件、各种变量以及变量组合下的计算模型等考虑不够充分。因此,本文尝试从心智哲学的视角出发,对夸张修辞形成过程中所涉及的心智活动进行审视,以期能更好地回答夸张修辞为什么可能的问题,进而为夸张修辞的识解和应用提供心智层面的解释依据。

二、夸张修辞的构成要素及相关问题

任何一种修辞的语义都是由一个本源体和一个修辞体构成,是从源模式到对象模式的映射结构(李晗蕾 2004:71)。对于夸张修辞而言,其本源体就是事物原形,即本体;而修辞体就是夸张表达,我们称之为夸体。夸张修辞之所以被称为“夸张”,就是因为其对事物具有夸大或缩小的描述。因此,本体和夸体是夸张构成至关重要的组成部分。本体和夸体之间的映射需要借助一定的媒介联系起来,这个媒介就是事物原形(本体)与夸张表达(夸体)之间的主观相似点,称为夸张点。而夸张点要凸显的特征,正是我们把握夸张的心理依据。比如:

(1)三十年,你不过是一柱烟。(余光中《隔水观音》)

(2)山,快马加鞭未下鞍。惊回首,离天三尺三。(毛泽东《十六字令》)

例(1)中,作者把“三十年”的时光夸张表达为“一柱烟”,对于这个夸张来说,本体是“三十年”,夸体是“一柱烟”,夸张点为“时间过得极快”。在这个夸张表达中,夸张点凸显的是时光飞逝的特征,将三十年的时间夸张表达为一柱烟的时间,属于缩小夸张。例(2)中,本体是“(山)”,夸体是“离天三尺三”,夸张点是“山高”。“离天三尺三”的高度是现实世界中不可能出现的高度,突破了现实世界存在的常量、超常量范畴,进入到了夸大夸张的认知范畴。可以看出,夸张表达的事物的本体,如“三十年”、“山”是现实存在的,但夸体“一柱烟”(那么快的三十年)、“离天三尺三”(那么高的山)的现实世界是不可能出现的,非现实特征形成的超常量正是我们主观感受到的夸张点,是联结本体与夸体的虚拟存在。反之,语言表征的主观感受在现实世界中还有实现可能,夸张表达则无以形成。

三、心智哲学与夸张修辞研究

心智哲学视角下的语言研究涉及如下三点假设:(a)语言最基本的性质是基于心智的,(b)感觉信息的表达是语言运用的基础,(c)语言所表征的是心理特征。(徐盛桓 2011a:4-5)

循此推论,夸张作为一种常见的语言表达形式,必然是基于心智的;它所表征的不是直接的外部世界,而是心理。然而,心智是抽象的,是看不见摸不着的。所谓心智的计算和表征,也是我们假设的心理过程。因此,要说明心理信息是如何被语言符号表征,成为我们日常所见的语言表达式,正是下文拟探讨的问题。我们的研究大致按徐盛桓(2011a:5)拟定的步骤展开:

1)在语言运用中,感觉和感受的过程是从什么时候开始的?

2)哪些主要变量在语言表达中起作用?

3)这些变量如何组合成为计算模型?

4)计算过程和结果是如何在大脑里表征的?

5)大脑的表征又是如何被语言表征的?我们尝试设计一个适用于夸张修辞的计算模型,以期说明夸张修辞的心理运作机制,为夸张修辞研究提供心智方面的解释。我们的基本观点是:夸张以意向性作为研究的发端,中间运用了诸如心理属性、心物随附性、涌现、主观虚拟存在等心智因素,最终生成实实在在的夸张语言表达式。

1.夸张修辞的生成始于意向性

意识是人脑对客观事物的主观反应,是认知主体对外界事物的感知和感受。在语言运用中,感知和感受的过程是从什么时候开始的呢?心智哲学的研究告诉我们,作为对象性活动之始的有意识和知觉的活动,是从意向性开始的(廖巧云、徐盛桓 2012:48)。

意向性是人的心智能力的重要特征(Jacob 1997:77),是人的对象性活动得以进行的首要的心智条件。具体就夸张而言,夸张表达是人们的一种对象性活动,本体夸体在心智里所呈现的具体的或虚幻的事物,从根本来说来自即时或过往的感知,是根据意向性做出的选择。从这个意思上说,夸张修辞是从意向性开始的。

美国心智哲学家John Searle(1980)较早地将意向性概念引入语言研究。他通过对比意向性活动和言语行为对事物的表达,指出两者在结构层次上是类似的。Searle进一步指出,意向性在语言层面的结构特性就在于某一种心理模式及其对内容的描述构成了意向状态。基于这一认识,Searle(1983:9)把精神状态的指向性或关指性(aboutness)称为意向性。根据这一描述,意向性最重要的两个特征就是关指性和表征性。关指性指话语表达具体关指的内容是什么,即意向内容。表征性反映了说话主体寄托在话语里的心理状态,是主体对话语关指对象的态度,即意向态度。心理学研究表明,注意(attention)在信息加工过程中有特殊的重要性,意向性就是要在注意的选择中做出选择和定位,即意向内容和意向态度的选择和定位(转自何爱晶2012:146)。具体到夸张修辞而言,意向内容就是夸张表达的本体;意向态度就是认知主体在使用夸张表达时所具有的诸如希望、喜欢、怀疑、憎恨、畏惧等心理状态。比如,上文提到的项羽的《垓下歌》中的第一句“力拔山兮气盖世”,其意向内容就是本体“力”和“气”,意向态度即豪情万丈。为什么会有豪情万丈的意向态度呢?众所周知,项羽作为反秦义军的领袖,卓绝超越、气概一世,该意向态度就是项羽在这样的自我认知中发生的。但面对四面楚歌的惨败结局,项羽感慨万千,涌出一种英雄末路的“时不利兮骓不逝”的悲叹。意向态度的选择反映在语言的运用上,就是以什么样的心理取向来叙述这个事件。因此,开篇气势越豪迈,越能和后面的惨败形成强烈对比。项羽在开篇通过夸张的手法让我们领略了一个举世无匹的英雄形象,但通过前后文强烈对比,更让我们为悲情的英雄而哀叹。

2.心理属性与夸张修辞

意向性对夸张关指内容和取向态度做出定位之后,夸张表达的建构就在意向态度的统制之下,由所关指的事物即本体的物理属性主导,通过本体的物理属性作用于人的心理所获得的感受作为夸体实现了。但需要特别指出的是,本体的物理属性和表征与夸体的主体心理感受之间是以夸张点为媒介相匹配的。例如夸张表达“气冲斗牛,声震天地”,其所关指的就是本体“气”和“声”,本体的特征作用于人的心理所获得的感受形成夸体“冲斗牛”、“震天地”,本体和夸体之间通过两者的主观相似点即夸张点“气势盛”、“响度大”联接起来,从而实现了夸张表达。在心智哲学中,人们将这样的感受称为事物的“心理属性”。

“心理属性”概念有数种,我们在此援引的是戴维森(Davidson)的界定。戴维森1970年在论文《心理事件》(Mental Events)中提出“异常一元论”(anomalous monism)或“属性二元论”(property dualism)的观点,并认为物质有物理属性(physical property)和心理属性(mental property)两种。物理属性指事物本身可验证的物理生化属性,生理属性则是由物理属性作用于认知主体后所激发的对该事物的心理感受。心理属性不是事物本身所具有的属性,但它在一定程度上又从属于物理属性,因此心理属性具有随附性(supervenience)。

夸张就是以本体事物的物理属性为主导,通过人们对事物的物理属性进行某一心理感受的描述而得以实现的。也只有基于某一特定的物理属性,才会有夸张点的立足点,从而生成特定的夸张表达,在这个意义上可以说物理属性是主导的。需要指出的是,基于物理属性的直截了当的描写不是夸张。依据前文的论述,夸体不是真实存在的物理实体,而是我们主观感受到的虚拟存在。夸张的表征要由心理做出一系列运算后再通过描写实现。在夸张表达生成中,对从事物的物理属性到心理感受(即心理属性)的过程,是认知主体通过对事物的相邻关系延伸的把握,在表达度范围内对相邻环节做出选择的过程(廖巧云 2008),是认知主体基于相邻关系,在本体的常量、超常量、夸张量的聚合系统中做出选择,最终将其表征生成定位于夸张量的过程。事物的相邻(相似)关系分析徐盛桓在《心理模型与类层级结构》(2007)中已做过详细的论述,这里不再赘言。

3.心物随附性与夸张修辞

心智哲学所研究的心物随附性问题归根到底就是认知主体的心理感受同物理事件的关系问题。戴维森对心物随附性做出如下描述:“不存在这样的两个事件,它们在所有物理方面是相同的,但在心理方面有所不同;或者说,一个在物理方面没有任何变化的对象在心理方面也不可能发生变化。这种依赖性或随附性并不蕴涵依据规律或定义的可还原性。”(转引自陈晓平 2010:71-80)基于以上描述,我们将心物之间的随附性理解为这样一种关系,即心对物既有一定程度的依赖性,又有一定程度的自主性;既依赖又自主,这就是心物随附性的特性。具体而言,同一个物理事件,所造成的心理影响力的大方向是一致的,这就是心物随附性中心对物依赖的一面。例如时间,在正常情况下人们都会以快慢来关指,而不会以形状、颜色等其它因素来关指,这就是“大方向”。上文提到的毛泽东的《水调歌头·重上井冈山》中“三十八年过去,弹指一挥间”,就是把三十八年这么长的一段时间说成是像手指一弹这么短的瞬间,意指时间过得飞快;贺铸《捣练子·斜月下》中“不为捣衣勤不睡,破除今夜夜如年”又将一夜比作一年那么长,意指夜长难熬,时间过得极慢。以上例子都说明夸张表达中心理感受对物理事件依赖的一面,但如何激发出不同的心理感受、激发出怎样不同的感受,就是心物随附性中心对物自主的一面。时间既可被感受主体感受为“弹指一挥间”般的快,亦可感受为“如年”般的慢。总之,如果没有依赖与自主并存这样的心物随附性,一个物理事件可以随便地激发出任何的心理属性,那么世界就变得不可理喻了;反之,如果一个物理事件只能激发出同一种心理感受,那么世界就会显得乏善可陈,语言表达便会显得苍白无力。

如前所言,夸张表达的生成是先根据意向性的关指性获得本体,然后根据本体选择合适的物理事件表达为夸体。夸体的选择也受心物随附性的统制,既有一定的依赖性,又表现出一定的自主性。试看赵嘏“夕阳楼上山重叠,未抵闲愁一倍多”、南唐后主李煜“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”、李清照“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”。这三例夸张表达的本体都是“愁”,认知主体在夸体选择上的心理感受依赖于“愁”这个物理事件的特征,“愁”是一种看不见、摸不着、嗅不出、听不到的情绪。正是由于其不确定性,赵嘏将“愁”自主地感受成了体积,并用层峦叠嶂的群山来比较、衬托;李煜将“愁”自主地感受成了长度,用流不尽、淌不完的滔滔江水来铺张愁绪;李清照则将“愁”感受成了重量,凝聚、滞重,连船也载不动。总之,对于相同的本体,不同的认知主体根据自身的自主意识而得到不同的心理感受。

4.涌现下的主观虚拟存在与夸张修辞

人们感知一个事件,首先是通过眼耳鼻舌身等感官感知该事件的物理属性,并获得对它的原初意识。随后,在个人记忆和过去经验的基础上,通过回忆、联想和想象对原初意识实施格式塔效应操作,从而获得可能超越客观对象的新的心理映像,即反思意识。由此认为:原初意识是反思意识的基础,反思意识是原初意识的扩展:即感知主体在感知客观外界事物的基础上进行反思,而扩展出一个新的意识体验。这个反思的过程最终体现为事件的涌现。

关于“涌现”,心智哲学与语言研究认为,一组相对完备的成分以某种方式结合并相互作用,会出现新的涌现事物(emergent substance),同这样的事物一起出现的属性,称为涌现属性(emergent property);涌现事物及其涌现属性是具有一定自主性新质的现象(徐盛桓 2011b:332)。夸张所表达的内容,正是涌现事物及其涌现的新质。我们以毛泽东《长征》中“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸”为例。这两句诗展现的是红军眼中的长征路,其中,“腾细浪”和“走泥丸”都是夸张的表达,它们所表现出的情景就是涌现事物:连绵起伏的五岭山脉,不过是一道道细小波浪在翻滚;气势磅礴的乌蒙山脉,只是几颗滚动着的小小泥球。“逶迤”、“磅礴”是认知主体对夸张本体五岭、乌蒙山势的原初意识,而夸体“细浪”和“泥丸”则分别是根据五岭山脉绵亘起伏的物理特征以及乌蒙山脉巍峨雄伟的物理属性涌现出的心理感受。这里为什么会选择缩小夸张的表达呢?这是由意向性做出的选择,在此首诗中,本体愈大愈显红军长征艰难,而夸体愈小愈突出红军对困难的蔑视。

在上一例中,“细浪”、“泥丸”是主体对事物反思产生的新的心理映像,属于反思意识,不存在物理实体,是虚拟存在的;但它们又是人们经常提到见到的,在我们大脑里是可感知、可察觉的,因此被称为主观虚拟存在。徐盛桓(2012)认为,主观虚拟存在是在人们的感官上可以真实地感觉到的某类映像或意向。这样的心理感受是感知主体在已有的记忆的影响下和在一定的意向性的支配下,对所获得的视觉刺激做出联想和想象的结果。主观虚拟存在是涌现的结果,因此具有新颖性。而这样的心理感受一定会体现不同程度的创新意识,以至于这样的主观虚拟现象与相关的感觉刺激之间的联系,可能是意想不到的,很新颖独特的,并且这样的主观虚拟现象一般不能简单地还原为同它相联系的外部刺激。这也说明了为什么在上一例中,本体“五岭”、“乌蒙”涌现出的结果是“细浪”、“泥丸”,这正是基于相关的感觉刺激与主观虚拟存在之间的共同点的联系,即夸张点的存在。“五岭逶迤腾细浪”的夸张点是(五岭山脉)绵亘起伏的物理属性,“细浪”的心理感受就是依赖于这一物理属性生成的;同理,“乌蒙磅礴走泥丸”的夸张点是(乌蒙山脉)巍峨雄伟的物理属性,“泥丸”的心理感受的生成同样是依赖于这一物理属性的。但这里的“细浪”、“泥丸”并不是真正的“细浪”和“泥丸”,也不能还原为五岭山脉、乌蒙山脉,它们是涌现出的一种新质,是大脑神经系统造成的心智过程的产物,因此这种新颖性具有不可还原性。最后,需要特别指出的是,在现实生活中,像细小波浪一样的山以及像微小泥球一样的山都是不存在的,这再一次证明了夸体是我们主观感受到的虚拟存在。

四、夸张修辞计算模型分析图

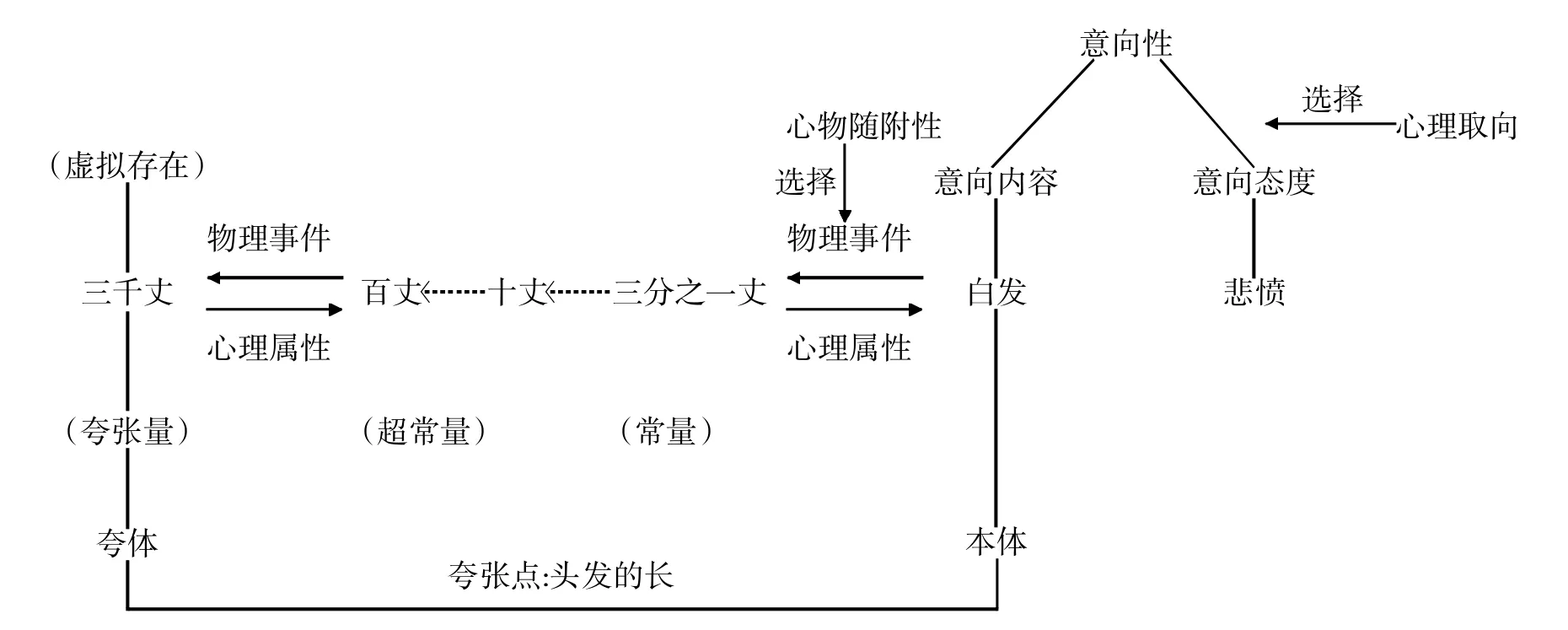

从心智哲学来说,夸张的生成是从意向性开始的。意向性的关指性和表征性在夸张生成中体现为说话人想要表达的意向内容和意向态度。就夸张表达而言,意向内容就是夸张的本体,意向态度就是认知主体所持有的语用目的,它是由认知主体对这个物理事件的心理取向来决定的。在意向性的统制之下,认知主体通过自身的眼耳鼻舌身等感官,感知夸张本体的物理属性,获得对它的原初意识。原初意识在个人记忆、经验的基础上,经过一系列格式塔转换,造成联想、想象的反思,最终在大脑中成对该事件的心理属性,并涌现为一种具有新颖特质的语言表达式——夸体。需要指出的是,格式塔转换过程涉及到心物随附性的选择问题,即认知主体根据心物随附性中“自主意识”选择合适的物理事件表达为夸体。在夸张生成中,从事件的物理属性获得心理属性的过程,是认知主体在表达度范围内对相邻环节做出选择的过程,人们在夸张本体的常量、超常量、夸张量的聚合系统中做出选择,最终生成夸张修辞的语言表达式。

下面以李白《秋浦歌》中经典夸张表达“白发三千丈”为例,分析夸张修辞的计算模型。具体图示如下:

图1:“白发三千丈”的计算模型

夸张表达“白发三千丈”生成的发端是意向性,其意向内容为本体“白发”,意向态度是由认知主体对这个物理事件的心理取向来决定的:李白身处在小人当道、才士被排挤的社会中,意图抒发其才高命舛、壮志难伸的悲苦愁情。认知主体根据心物随附性中心对物的依赖性,选择了白发(本体)的物理属性——长度,具体量化为三分之一丈(大部分古人头发长度的常量),从而获得了物理事件的原初意识。在心智中,原初意识经过一系列格式塔转换,具体表现为在一系列表达长度的无限集,如“三分之一丈…,一丈…,十丈…,百丈…,千丈…,三千丈…,万丈…”的连续统中,自主地在常量、超常量、夸张量的聚合系统中做出选择,最终生成以夸张量“三千丈”表达心理属性的夸体。在现实生活中,“三千丈”长的头发是根本不可能存在的,是虚拟的,因此夸体为主观虚拟存在的语言表征。在这个夸张表达中,头发的长是联接本体和夸体的夸张点。

通过分析我们可以看出,夸张修辞计算模型图形象地描绘了夸张生成中感觉和知觉是如何通过意向性开始的,在整个过程中有哪些主要的变量在起作用,以及这些变量是如何组合成为如图所示的计算模型的。

五、结 语

人们运用语言的心智过程大体相似,都经历了一个“意向-计算-表征”的过程。本文以夸张修辞为例,对类似语言现象形成过程中认知主体的心智活动展开研究,其中主要涉及的心智因素包括意向性、心理属性、心物随附性、涌现以及主观虚拟存在等方面。在研究中,我们试图建构一个合理地揭示夸张生成的心智计算模型分析图,以期能为更多语言现象的心智层面的解读带来一些启示。

- 当代修辞学的其它文章

- 语体能力的实验方法刍议*

- 中高级汉语二语习得者辞格使用情况研究