城市旅游与城市发展耦合协调水平评价

——以安徽省江淮城市群11城市为例

虞 虎,朱冬芳

(1.中国科学院 地理科学与资源研究所,北京 100101;2.中国科学院大学,北京 100049;3.安徽师范大学 国土资源与旅游学院,安徽 芜湖 241003)

作为最主要的旅游目的地之一,城市旅游已经成为各国旅游业发展的重要组成部分。城市旅游业发展的本质是通过对城市旅游资源、文化遗产进行开发和管理推动旅游产业发展,并以旅游产业为增长极带动城市关联产业发展,增强城市与外界的物质、能量和信息的流通,推动城市经济发展、社会变迁和文化重构,最终将旅游功能融入到城市发展之中,从而优化城市功能。[1]现阶段,中国城市的高速发展依赖的粗放模式受到了多方质疑,追求生态城市、宜居城市、创意城市的城市转型发展成为当前城市科学研究的一个理论前沿课题,这与旅游发展也有着内在联系。因此,城市与旅游融合发展将是城市未来发展的新趋势,也是旅游业未来发展的新亮点,旅游与城市发展的耦合协调研究也体现出强大生命力。

旅游与城市发展协调研究可归结为旅游要素与城市要素之间关系的研究,国外的相关研究集中在旅游经济[2-3]、旅游社会文化影响[4]和环境影响,依此界定旅游与城市发展之间的关系。国内相关研究集中在城市发展与城市休闲产业[5]、旅游与区域经济[6]、旅游与城市环境[7]、旅游与城市文化[8]协调发展研究。罗文斌等、虞虎等、高楠等首先从旅游与城市发展的综合协调模型进行了尝试。[9-11]这些研究在认识旅游与城市发展的互动机理方面提供了参考,但是,城市是一个由社会、经济和环境三个基本要素之间通过相互作用、相互依赖、相互制约而构成的紧密联系的复杂系统,可分为三个子系统:经济子系统、社会子系统和生态子系统。[12]以往多数研究仅注重子系统之间相互作用,忽略了多系统共同作用下旅游与城市发展的协调。城市类型不同、发展阶段不同,城市发展和旅游发展表现出非线性特征和多种模式[13],旅游与城市发展的耦合协调作用机制也表现出多样性。因此,结合实践发展,对不同类型的区域或城市进行协调发展机制的探讨极有必要。

安徽省紧邻长三角城市群,是泛长三角的主要辐射地带和重要的产业转移带,拥有黄山、九华山等一系列高级别的旅游资源和良好的交通区位,旅游市场广阔,旅游产业必然会成为安徽省城市产业的重要组成部分。目前,安徽省旅游经济发展较快,但城市旅游发展存在较大的空间不均衡,皖南、皖中和皖北的城市旅游规模和实力逐次下降,皖南国际旅游文化示范区的建立更进一步加剧了皖南同皖中、皖北之间的差距。2013年7月,作为国家未来重点建设的中部城市群,江淮城市群战略构想提上日程,为推动皖中和皖北旅游经济的融合发展提供了较好的政策支撑。这一背景下,协调江淮城市区旅游与城市发展对于城市化建设和缓和城市旅游差异都具有重要作用。因此,本文以江淮城市群的11个城市为案例,探讨旅游与城市发展的耦合协调水平及其空间格局,对于未来本地区旅游发展理论和实践都将具有重要的借鉴意义。

一、案例地概况

江淮城市群发展迅速,2007年,在全国城市群综合排名第19位[14],2010年成为全国未来重点发展的8大城市群之一[15]。2013年,该城市群被国家发改委、安徽省政府定位为国家明确推动的区域主体之一并将成为中国未来10个重点建设的城市群之一。融入长江中游城市群已成为重点议题。[16]江淮城市群旅游资源丰富,旅游经济发展迅速,对城市经济贡献不断增长(图1)。截止2012年,共有5A级旅游景区2处,4A级景区72处,3A级景区90处。2000年到2010年,各城市GDP、第三产业总值和旅游总收入显著增加,对城市群经济的贡献显著增强,全区旅游总收入占GDP和第三产业的平均比重分别由5.12%和14.26%增长至8.03%和23.90%,合肥、池州、安庆是旅游经济较为发达的3个城市,总收入占整体的61.56%。“十二五”期间,江淮城市群整个区域的旅游项目投资总额将达到3000亿元,届时,旅游经济对城市发展的贡献将会大幅提升。因此,本文的研究将有助于提高旅游经济增长及其发展对区域和城市发展的推动作用,为今后的城市旅游发展提供理论指导。

图1 江淮城市群旅游景区和旅游经济增长空间格局Fig Spatial pattern of tourism economy in Jianghuai Agglomeration

二、指标体系与研究方法

1.指标体系构建。耦合是多个系统或运动方式之间的良性互动从而结成一个新的、高一级的结构功能体的过程。耦合度反映耦合水平高低,协调表现系统或要素间关系,耦合协调度则是度量发展过程中系统或要素间和谐一致程度。[17]旅游系统中,各要素相互关联,是具有开放性功能的结构体,发展速度和规模受到技术、制度、经济的调节,是一个典型的耗散结构。[18]城市是一个开放的,复杂的发展系统,主要包括社会子系统、经济子系统、环境子系统[19],三个子系统的能量流、物质流和信息流与旅游系统发展具有显著的耦合关系。旅游产业作为具有较强带动性的综合新兴产业,旅游系统促进城市发展子系统的消费和生产,形成系统间要素的定向流动,提高生产效率。旅游和城市发展系统都处于动态的发展之中。[13]旅游与城市发展的耦合系统是由这四个子系统叠加而成的耗散结构系统,良性发展各系统结构合理、比例恰当且协调有序运转。

旅游与城市发展协调水平评价的指标体系应当是科学的、综合的、精确的和可操作的,应该反映在可持续发展的目标下旅游系统和城市发展系统之间的内在作用关系。基于以上原则,我们构建了综合性的评价体系。首先,查阅大量相关文献,通过理论分析获得了大致的指标系统。第二,根据专家意见进行了一些调整,并使用相关分析方法删除相关系数较大的指标。最后,构建旅游与城市发展的评价指标体系(见表1)。各类指标选择的原因如下:(1)经济系统指标,发挥推动城市旅游经济增长、城市就业、居民收入增加的重要作用,决定旅游市场规模、产业结构、投资环境,且利于吸引外资,增加城市建设力量。(2)社会系统指标,衡量城市发育程度,主要包括城市基础设施、服务设施、社会服务等方面。(3)城市环境指标。良好的环境系统是旅游和城市发展的根基,良好的城市环境可以增加旅游地吸引力,反之,旅游发展又进一步促进城市生态建设。(4)旅游系统指标。旅游发展主要表现出旅游产业经济增长及其产生的产业和社会效应。旅游产业发展主要体现在旅游产品和设施建设上,经济效应体现在旅游就业和收入,社会效应体现在旅游对城市形象和知名度的提升上。基于以上分析,建立城市旅游耦合协调度评价指标体系。该体系中的旅游产业子系统涵盖旅游产业、产业效应和社会效应3个一级指标和8个二级指标;城市发展系统共包括经济系统、社会系统、环境系统3个一级指标和10个二级指标。

2.研究方法。借鉴相关研究成果,本文构建了能够全面反映旅游系统和城市发展系统整体效能和协同效应的旅游与城市发展耦合评价模型,具体的计算过程如下:

(1)构建原始数据矩阵X=(xij)m×n,进行数据标准化处理以消除指标量纲或指标测度量级不同造成的影响。正向指标和逆向指标采用的计算公式分别为:

(2)指标权重计算。信息熵赋权法能够克服人为确定权重的主观性及多指标变量间信息的重叠性,避免主观因素所带来的偏差。因此,本文选择此方法计算各指标权重,计算公式为:

表1 城市旅游耦合协调度评价指标体系及其权重Table.1 Evaluation indicators and weight of coupling system between tourism and urban development system

Wj为指标权重,信息熵越大,该指标提供的信息量越大,其权重越大。反之,该指标权重越小。

(3)指标贡献度。旅游和城市两个子系统特征不同但相互影响,故通过采用几何平均法和线性加权法计算指标对总系统的贡献度。计算公式为:

这里,U1为城市发展系统综合评价函数,U2为旅游系统综合评价函数,ωij表示权重。

(4)耦合度评价。借鉴物理学中的容量耦合系统模型,可推出旅游系统与城市发展系统的耦合度模型,表示为:

C={(U1×U2)/[(U1+U2)(U1+U2)]}1/2为了区分低水平耦合与高水平耦合,引入耦合协调度模型,客观反映旅游产业系统与城市系统协调发展水平,即:

D=(C×T)1/2,其中,T=aU1+bU2

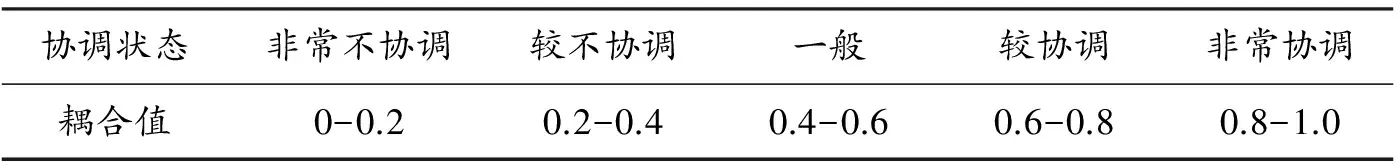

其中,D为耦合协调度,T为综合评价指数,a、b 为待定系数。将 a、b 值分别赋值 0.4、0.6[11]。使用均匀分布函数法拟定耦合协调度等级及划分标准[9](见表2)。数据来源于2003-2013年《安徽省统计年鉴》和《中国城市统计年鉴》,统计口径一致。

表2 耦合协调度等级状态划分标准Table.2 Criteria of coupling coordination degree

三、分析结果

根据上述耦合模型计算江淮城市群11个城市的旅游产业系统和城市发展系统的耦合度和耦合协调度,以分析旅游与城市发展协调水平的时空演化格局。

1.旅游与城市发展水平。从图2可知,2002-2011年,各个城市旅游与城市发展水平都得到了较大提高,但两者的相关系数并不显著,说明旅游与城市发展的协调或融合作用还没有体现出来。将耦合协调度划分为3个类型:旅游滞后型(U1

图2 城市旅游与城市发展水平(2002-2011)Fig.2 The development level of tourism and city

2.耦合度和耦合协调度。根据各年份江淮城市群11个城市旅游协调水平得分,结合耦合协调等级状态划分标准可知(见图3):(1)根据耦合度年变化率可划分为耦合增长期、耦合多元发展期。2002-2004年为耦合增长期,各个城市的耦合度都呈现一定幅度的增长。2004-2011年为耦合多元发展期,期间各个城市分别呈现出不同的变化趋势。合肥、安庆、池州和马鞍山呈现出稳定的持续增长态势,其他城市的变化趋势表现出多样化,铜陵和六安不断下降,其他城市则先有小幅增长再下降。同时,耦合协调度以2003和2009年为两个时间节点呈现出一定的下降。江淮城市群11城市划分为2个等级:较不协调城市和极不协调城市。较不协调城市只有合肥,耦合协调水平区间为[0.229466,0.24386]。其他10个城市为极不协调城市,协调水平平均值区间为[0.097592,0.10657],其中,平均值大于0.1的城市依次是安庆、芜湖、池州、马鞍山,平均值地域0.1的城市依次是蚌埠、滁州、六安、巢湖、淮南、铜陵。从中可知,耦合协调度得分较高的城市的特征是城市经济较为发达或旅游资源较为丰富。例如,作为安徽省省会和江淮城市群中心城市,合肥市经济相对发达,对旅游发展所需要的基础设施、服务设施、城市旅游宣传等方面投入优势较大,可以大规模投入,迅速建设旅游产品,推动旅游产业发展。芜湖和安庆两个城市也是安徽省的两大重要城市,这两个城市近年来形成了芜湖大浦乡村乐园、芜湖方特主题公园、安庆五千年文博园等一系列4A级景区,成为安徽旅游产业增长的重要城市。池州拥有九华山等较为著名的旅游资源,马鞍山邻近南京都市圈。芜湖、安庆、池州、马鞍山四个城市都位于皖南地区,紧邻以黄山为中心的皖南国际文化旅游区和长三角地区,是泛长三角地区的重要节点城市,旅游经济规模较大,发展较为迅速。其他六个城市的或者位于江淮城市群区域边缘地带,或者处于较大城市的中间地带,城市经济规模、旅游资源禀赋或区位条件存在较大局限,空间竞争力不足,受到较大的旅游屏蔽作用的影响。

综上可知,城市经济水平或旅游资源丰度与城市旅游耦合协调度高度相关,高经济水平,或高旅游资源丰度且经济发展较快的城市旅游耦合协调度水平较高,低经济水平低、旅游资源欠缺或区位条件一般城市的耦合协调度较低。例如,虽然合肥自然型旅游资源一般,但城市经济发展水平较高,可以通过对人文型旅游产品和商务旅游接待设施的大规模投入,迅速推动城市商务旅游和城市文化旅游发展,耦合协调水平与旅游接待设施表现出较强的空间依赖性。

图3 耦合度和耦合协调度发展水平(2002-2011)Fig.3 The development level of coupling degree and coupling coordination degree

安庆、芜湖、池州、马鞍山的耦合协调度对城市旅游资源依赖度较高。近年来,两山一湖、皖江城市带、皖南国际旅游文化示范区等一系列区域性政策显著推动了合肥、芜湖、安庆、铜陵、马鞍山等城市旅游业的发展,合肥动漫主题公园旅游区、滨湖未来之城旅游区、三国新城遗址旅游区及各种节事旅游的出现,丰富了旅游线路组织,延长了旅客逗留时间,带动了关联产业发展。芜湖和安庆的一大批高品位旅游景区(点)建设、文化创意产业发展以及国际动漫节等一系列大型节事的举办,为城市经济提供了新的增长点,但是城市中具有显著吸引力的景区(点)较少,作为旅游线路节点的吸引力略有不足,实现的增长限于各个企业。但这些新业态旅游产品完善了城市旅游产业体系,引导传统旅游资源开发基础上的观光旅游向休闲度假、商务会展、文化旅游等方向转型,促进了旅游和城市的融合协调发展。

从江淮城市群这一区域性旅游地来看,不同时期江淮城市群城市旅游耦合协调度的空间分布格局表现出合肥和沿江城市为高值区,由合肥、芜湖、安庆为中心向外围地区衰减的“核心-外围”空间发展模式,而中北部和边缘地区水平较低,总体格局相对稳定(见图2)。2000-2011年,城市旅游耦合协调度均值略有降低,标准差有所升高,处于中间位置得分的城市数量变化较为显著,表明各个城市的旅游发展速度具有较大差异,旅游经济规模和增长差异在加剧,目前还存在许多城市旅游协调水平较低的城市,它们的主要劣势在于偏离中心城市,旅游资源禀赋一般,城市经济和旅游资源对旅游经济增长的支持能力非常有限。

四、结论与讨论

本文根据耦合协调度评价指标体系,对安徽省江淮城市群11个城市的城市旅游耦合协调度进行了评价,结果表明:城市经济水平高,或旅游资源丰度高且经济发展较快城市的耦合协调度较高,城市经济水平低、旅游资源或区位条件一般城市的得分较低。在空间格局上呈现出合肥和沿江城市较高、中北部城市较低的空间格局,城市旅游之间的差异在加剧。

江淮城市群是未来国家城市化战略的重要板块,整个区域的旅游经济增长迅速,虽然整体上旅游发展对城市经济、城市化的推动作用还不明显,但是江淮城市群旅游资源丰富,旅游发展快,且邻近长三角,交通区位优越,通过城市旅游资源的特色化和综合开发,促进旅游业与城市综合建设相协调的产业和空间发展格局,对于探索新型城市化的发展路径意义重大。此外,城市旅游的融合协调发展有助于提升城市旅游竞争力,为推动区域旅游产业的整体发展提供基础条件。城市旅游发展可以从城市群整体区域的旅游空间、旅游产品和旅游产业、区域旅游形象整合和管理体制建设四个方面对区域旅游资源进行整合开发营销,形成良好的区域旅游空间和产业体系,促进合肥经济圈、皖江城市带和“两山一湖”旅游经济区及后续战略的深化实施,为江淮城市群旅游经济发展提供强劲动力。

[1] Barros C P.Measuring efficiency in the hotel sector[J].Annals of Tourism Research,2005,32(2):456-477.

[2] Prideaux B.The role of the transport system in destination development[J].Tourism management,2000,21(1):53-63.

[3] Russo A P.The “vicious circle” of tourism development in heritage cities[J].Annals of tourism research,2002,29(1): 165-182.

[4] Law C M.Urban tourism:attracting visitors to large cities[M].Mansell Publishing Limited,1993.

[5] 许峰.旅游城市休闲服务业协调发展研究[J].旅游学刊,2001,16(5):70-74.

[6] 王芳,林妙花,沙润.基于生态位态势的江苏省区域旅游经济协调发展[J].南京师范大学学报:自然科学版,2009,32(4):139-144.

[7] 翁钢民,鲁超.旅游经济与城市环境协调发展评价研究[J].生态经济,2010(3): 28-31

[8] 王迪云,夏艳玲,李若梅.城市旅游与城市文化协调发展——以长沙为例[J].经济地理,2007,27(6):1059-1062.

[9] 罗文斌,汪友结,吴一洲,等.基于TOPSIS法的城市旅游与城市发展协调性评价研究[J].旅游学刊,2008(12): 13-17.

[10] 虞虎,陆林,朱冬芳.长江三角洲城市旅游与城市发展协调性及影响因素[J].自然资源学报,2012,27(10):1746-1757.

[11] 高楠,马耀峰,李天顺,白凯.基于耦合模型的旅游产业与城市化协调发展研究——以西安市为例[J].旅游学刊,2013,8(1):62-68.

[12] 杨其元.旅游城市发展研究[D].天津:天津大学,2008.

[13] 徐红罡.城市旅游与城市发展的动态模式探讨[J].人文地理,2005,20(1):6-9.

[14] 倪鹏飞,侯庆虎,赵惠云,等.中国城市竞争力报告[M].北京:社会科学文献出版社,2010:119.

[15] 方创琳,姚士谋,刘盛和,等.2010中国城市群发展报告[M].北京:科学出版社,2011;46.

[16] 财华社.发改委拟再造江淮等10个区域城市群[EB/OL].(2013-07-05)[2013-06-03].http://money.163.com/13/0603 /09/90EFVAG800253B0H.html.

[17] 王琦,陈才.产业集群与区域经济空间的耦合度分析[J].地理科学,2008,28(2):145-149.

[18] 陆林,鲍捷.基于耗散结构理论的千岛湖旅游地演化过程及机制[J].地理学报,2010,65(6):755-768.

[19] 聂春霞,何伦志,甘昶春.城市经济、环境与社会协调发展评价——以西北五省会城市为例[J].干旱区地理,2012,35(3):517-525.