湖北城镇空间结构的组织特征与优化建议

郝华勇

(湖北省委党校 经济学与经济管理教研部,湖北 武汉 430022)

党的十八大报告提出,推进经济结构战略性调整,要科学规划城镇规模与布局,从而形成合理的空间结构。区域空间结构是各种经济活动的空间分布状态及空间组合形式,它既是区域经济社会发展的空间表征,也对区域经济发展起促进或制约作用。[1]城镇空间结构是区域空间结构的重要表现形式,在以城镇化质量为目标导向的“十二五”时期[2],提高城镇化质量必然要求优化城镇空间结构,以此作为城镇化科学发展的空间载体与传导骨架。因此,研判湖北城镇空间结构的要素现状和组织特征是提出合理优化建议的前提和基础。

城镇空间结构的基本构成要素包括:极核、轴线、圈层和区域。[3]其中,极核是相对于腹地而言,乃区域增长的引擎,发挥组织引领作用;轴线是基于要素密集分布或线性基础设施而形成的发展骨架,连接极核与区域,是要素流动和产业配置的通道;圈层是城镇空间结构逐步发育而形成的空间形态,是在极核、轴线充分成长和壮大的基础上演变而来,圈层代表着区域空间结构趋于合理化和高级化阶段演进,能够实现要素的高效流动与配置;区域是空间组织的基底,伴随区域空间结构的优化与空间组织的改善,基底区域也从发展初期的均质区域通过极化与扩散作用发展成为异质区域。

一、极 核

1.主中心武汉市的人口、经济集聚效应明显。武汉市作为湖北经济社会发展的引擎,经济总量占全省份额的三分之一,在城镇化集聚人口方面也表现出较强的集聚性。武汉市人口占全省的比重由2000年的12.6%上升到2011年的17.4%,同期城镇人口数量占全省的份额也从18.4%提升到24.5%(如图1所示)。

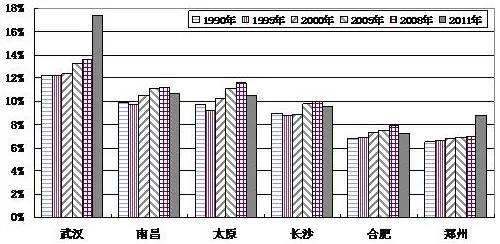

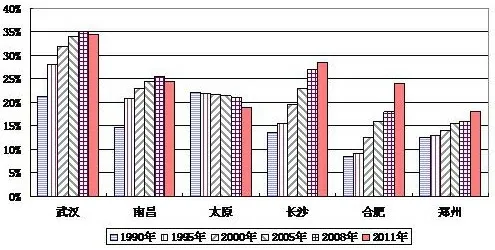

比较中部六省省会城市人口和GDP占各自省份的比重可看出,武汉在湖北省内集聚人口、经济的效应明显,且集聚态势高于中部其他省份。1990年武汉人口占全省的12.2%,到2011年末比例上升为17.4%,远高于同期中部其他省份,如南昌占江西的10.7%、太原占山西的10.5%、长沙占湖南的9.6%、合肥占安徽的7.3%、郑州占河南的8.8%,如图1所示。1990年武汉GDP占全省的21.3%,在中部地区并非占比最高,排第二位,中部省会占比最高的是太原,占山西的22%;到2011年末,武汉经济规模占全省的比重达到中部最高,为34.4%,其他城市依次为:长沙占湖南的28.6%、南昌占江西的24.4%、合肥占安徽的24.1%、太原占山西的18.9%、郑州占河南的18.2%,如图2所示。

图1 中部省会城市人口占全省比重变化比较

图2 中部省会城市经济总量占全省比重变化比较

尽管武汉的首位度高、集聚效应明显,但作为中部地区的中心城市,武汉的现代服务业发展仍需提高。武汉的服务职能主要以传统的物资流通为主,通过比较各中心城市的区位,武汉最具有比较优势的三项服务职能为:交通运输、住宿餐饮和科研技术服务,而北京、上海、广州等国家中心城市,其金融服务、商务租赁、信息技术、文化传媒及科研创新等现代服务业的区位商都大于1,有的高于2,具有很强的区域优势。与北京、上海、广州等国家中心及南京、杭州等区域中心城市相比,武汉在金融、商务、信息等现代服务业上的区域竞争优势明显不足。

通过比较15个副省级城市及4个直辖市2010年现代服务业从业人员数量(均为市辖区数据),可看出武汉的具体差距。如从事科学研究、技术服务人员数量,武汉市为5.4万人,远低于北京45.5万人、上海23.2万人,也低于西安8.9万人、杭州8.2万人及广州、成都、天津、深圳等城市水平。从事租赁和商务服务业人员数量,武汉差距更为悬殊,在19个城市中排第17位,不仅远低于北京、上海、深圳、广州、天津、杭州等城市,也逊色于宁波、沈阳、重庆、南京、长春、成都、济南、哈尔滨、厦门和大连等城市。从事金融业人员数量武汉排第10位,远低于北京、上海、深圳,也低于广州、重庆、杭州、天津、济南、西安等城市。从事信息传输、计算机服务和软件业人员数量,武汉市排第10位,低于杭州、广州、深圳、西安、大连、南京和天津等城市,如图3所示。

2.副中心及其他城市集聚效应偏弱。武汉市在湖北省内集聚经济和人口的效应不断强化,与此对照,省内其他城市集聚经济和人口的效应却在减弱。从2000年至2011年间,各城市经济占全省总量的比重,只有武汉、宜昌、襄阳呈正向增长,占比扩大,分别提高5.7、1.8、1个百分点;鄂州、咸宁、十堰、黄石基本持平,比例未发生变化;其他城市均出现不同程度的下降,黄冈、荆州、孝感和荆门下降幅度较大。在此期间,各城市城镇人口占全省城镇人口总量的比重,只有武汉、孝感、黄冈三市实现比例扩张,分别提高3.7、0.7、0.5个百分点,十堰、宜昌、荆州、天门、神农架基本持平,未实现显著扩张,其他城市占比均出现不同程度的下降,襄阳、恩施、荆门下降比例较大。因此,从各城市集聚人口和经济在全省的比重变化可清晰看出,除武汉市外,其他城市集聚效应并不显著,无论是省域副中心城市抑或是其他城市,甚至部分城市城镇化发展的步伐滞后于全省水平,呈现占全省比重下降的格局。如图4 所示。

图3 副省级以上城市现代服务业从业人员数量比较

图4 2000年-2011年湖北省各城市经济和城镇人口占全省比重的变化

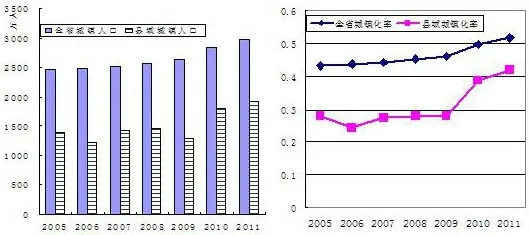

3.县域城镇化对全省城镇化进程贡献较小。县域是城乡联系的枢纽与结合部,县域吸纳农村富余劳动力实现就地城镇化对提升全省城镇化水平发挥重要作用。但湖北县域经济实力不强,产业提供就业岗位对城镇化的贡献力度薄弱,因此,湖北县域经济不强的现实映射在城镇化领域即表现为县域城镇人口增长缓慢,县域城镇化率提升乏力。从图5可看出,湖北全省城镇人口和城镇化率稳步增长,而县域城镇人口和城镇化率自2005年以来波动较大,尤其是2005年至2009年甚至出现县域城镇总人口的下降,湖北县域城镇人口占全省城镇总人口的比重从2005年的56.5%下降到2009年的48.6%,这是由于湖北部分城市和县域大量青壮年劳动力外出打工,属于异地城镇化现象。由于2008年全球金融危机对我国东部地区的冲击,大量湖北外出务工人员回流,这使得2010年和2011年县域城镇人口获得跳跃式增长,县域城镇人口占全省城镇总人口的比重从2009年的48.6%跃升至2011年的64.8%,县域城镇化率从2009年的28%跃升至2011年的41.9%。

图5 2005年-2011年湖北县域城镇化与全省城镇化的比较

二、轴 线

轴线是城镇空间结构的骨架,是连接城市与区域的重要通道与载体,直接影响城镇空间组织的效率与效益。轴线包括交通、通信等线性基础设施,其中发挥主导作用的仍是交通基础设施,包括公路、铁路及水运等。交通通道的建设能够改善和提升城镇发展的区位条件和通达性。[4]湖北城镇空间结构的一级轴线包括国家级综合运输通道的京广线和长江-沪汉蓉通道。轴线对湖北城镇空间组织的影响具有如下特征:

1.区位优势未显性化为交通优势。湖北地处中部地区中心位置、国家版图的几何中心。对湖北区位优势的描述如“九省通衢”、“接南进北、贯通东西”,但必须明确区位优势能否转化为区域经济发展的显性优势还有赖于是否具备现代化的综合交通运输体系。湖北的现实就是交通基础设施滞后,制约了区位优势的发挥。与周边省份相比,我省铁路和公路网络规模总量仍显不足、覆盖面偏低,铁路网密度、公路网总体密度、高速公路网密度均落后于河南、安徽、重庆等省市。在运输规模上,湖北综合交通运输总量的增长速度也落后于安徽、河南、湖南等省份。2011年湖北客运量和旅客周转量分别位居全国第11位和第9位,落后于中西部地区的四川、河南、安徽、湖南和重庆等省市;2011年货运量和货物周转量分别位居全国第16位和第12位,逊色于中部的安徽、河南等省份。

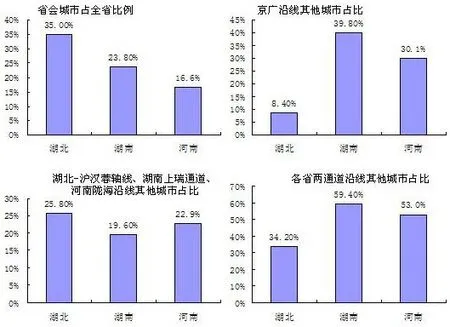

2.轴线组织滞后制约了城镇空间发育。交通体系发展滞后的另一个表现是重大基础设施对县域的覆盖程度低,湖北通高速公路和通铁路的县占全省县(市)总数比重低于河南16个百分点。湖北对外“九省通衢”的区位优势在省内得不到很好的传导。尤其在空间布局上交通网络的“东密西疏”制约了省域内城镇化的整体发展。2010年,鄂西圈铁路网密度为0.97公里/百平方公里,高速公路网络密度为1.19公里/百平方公里,分别为同期武汉圈的37.5%、43.6%。受湖北地形影响,京广铁路轴线在湖北境内长度较短,对湖北城镇空间组织发挥的作用不强,与区位条件类似的河南与湖南相比,河南的京广轴线与陇海轴线上沿线城市(不含省会)经济总量占全省的比例达53%,湖南的京广轴线与上环轴线上沿线城市(不含省会)经济总量占全省的比例达59.4%,而湖北京广轴线与沪汉蓉轴线上同级城市占全省比例仅为34.2%,如图6 所示。

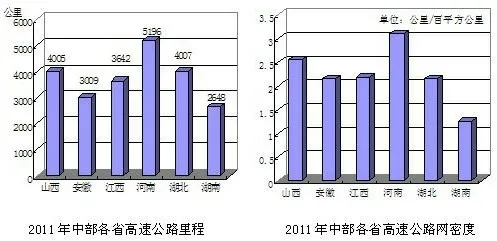

3.交通运输结构单一。在综合交通运输方式上,内部结构不合理,客运量中铁路方式比例仅为5.6%,旅客周转量中铁路比例为41.9%,明显低于邻近的河南、江西、湖南等省。目前省域内交通运输集中体现为公路运输,尽管“十一五”以来湖北高速公路建设步伐加速,2011年通车总里程达到4007公里,位居中部地区第二,但高速公路网密度位居中部第五位,仅高于湖南,低于其他四省,如图7 所示。

此外,湖北铁路运输功能偏弱,内河航运利用不足,潜在优势未得到充分发挥。从2000-2011年湖北省货运交通结构比例可看出,公路运输的比重不断攀升,由2000年的24%上升到2011年的75%,相比之下,铁路发展缓慢,铁路承担货运量的比例从2000年的35%下降到2011年的9%,水运也从41%下降到了16%,如图8 所示。

图6 湖北、湖南、河南三省内国家轴线沿线城市经济份额比较

图7 2011年中部各省高速公路里程和密度比较

图8 湖北2000年-2011年货运交通结构

三、圈层

圈层结构体现区域空间结构的高级阶段,是在极核、轴线充分发育的基础上,由极核式、点轴式空间结构演化而来。圈层结构在区域城镇空间结构中能够高效组织城镇体系和生产要素,获得最大的空间配置效益。圈层结构在城镇空间发展格局中具体化为依托中心城市形成的城市圈或城市群。

我国“十一五”规划提出以城市群为主体形态推进我国的城镇化进程,这是调和了先前对优先发展大城市还是优先发展中小城市的争议矛盾,倡导通过城市群内部的整合与一体化来提高城市群的承载能力与集聚效益。湖北顺应这种趋势,依托三个省域中心城市(武汉、宜昌、襄阳)规划形成武汉城市圈、宜荆城市群和襄十随城市群。就目前三大城市群发展态势看,武汉城市圈发育程度较高,基于城市经济联系与交通贯通而不断密切城市间的分工与协作,而宜荆荆城市群和襄十随城市群尚处于规划阶段,一体化协作效应并不明显。[5]

武汉城市圈在省内集聚经济与人口的比例相对稳定,2006年城市圈人口和经济总量分别占全省的51.5%和60.7%,2011年末,该两项比例分别为53%和60.4%。但武汉城市圈内城市间发展差异较大,如2011年末,圈内城市经济规模最大的武汉达6762亿元,第二位城市黄冈为1045亿元,其余孝感958亿元、黄石926亿元排在之后。常住人口最多的武汉市达1002万人,其余城市黄冈621万人、孝感482万人、咸宁247万人排在之后。从人均GDP指标比较,最高的是武汉,为68286元,其次是鄂州为46759元,其余城市依次为潜江39926元、黄石38075元、仙桃32104元等,九个城市中只有武汉、鄂州和潜江超过城市圈整体水平(39042元),其他城市均低于平均水平。从各城市三次产业结构看,武汉市非农产业比例最高,达到97%,最低的为农业大市黄冈,非农产业达到72%,天门非农产业比例也较低,为77%,城市圈整体产业结构水平为9%:49%:42%,平均非农产业比例为91%。武汉城市圈内的城市经济实力差异与产业结构落差制约了城市圈一体化融合步伐。

四、湖北城镇空间结构优化建议

1.壮大“一主两副多极”城镇节点。“一主两副”中心城市发展战略是“一元多层次”战略体系在城市层面的落实和体现,依托“一主两副多极”推进湖北城镇体系从目前首位分布向合理的层级体系转变。武汉市重点发展现代服务业等高端产业,将一般产业向周边城市扩散,提高自身发展层次与服务功能;宜昌和襄阳利用基础优势,应主动接受武汉的辐射,实现与主中心的功能互补和产业契合;其他城市需要走新型工业化道路夯实发展基础,走新型城镇化道路推动经济社会进步;县域中心镇发展特色产业,提高公共服务和设施水平,提升人居环境,增强县城对人口的容纳和吸引力。

2.完善交通轴线充实城镇带。合理发挥铁路、公路、水运、航空等运输方式的比较优势和组合效率,形成布局合理、结构完善、衔接顺畅、安全高效的现代化综合交通体系,与省域空间组织相协调,以武汉为中心,襄阳和宜昌为支点,强化国家综合运输通道在湖北的布局,重塑“承东启西、接南进北”的区位优势;以地级市、省辖市等大中城市为主要节点,构建“内畅外联”、开放型的运输网络,健全“多式联运”的枢纽体系,有力促进大中城市功能集聚和提升发展;以县城及重点镇为基础,建立“通城达乡”的交通网络,促成“城乡一体”的运输服务,有效提升县城及重点镇的发展活力。

3.培育三大城市圈(群)。顺应城市圈成为城镇化进程主体空间形态的趋势,依托“一主两副”中心城市培育三大城市圈,发挥城市圈配置资源和协作联系的优势,提高集聚产业和人口的承载能力。推进武汉城市圈核心圈层的空间一体化发展,突破行政区划加强职能分工与协作,促进产业整合和集群发展。宜荆荆城市群内密切宜昌与荆州两市的产业协作与旅游联系,高效集约利用长江岸线,推动沿江城镇的发展。该城市群需要大力发展现代农业和精深加工业,借助荆门打造“中国-农谷”的契机,密切荆门与荆州的产业合作与互补,探索三市依靠现代农业助推四化同步发展的区域模式。襄十随城市群需要科学整合资源,挖掘产业基础优势,大力发展文化产业、旅游业和汽车产业,逐步形成装备制造、汽车及零部件、精细化工、轻工、食品等产业链和产业集群,全面提升产业综合竞争力,为城市群发展和就业提供产业基础。

[1] 李小建,等.经济地理学[M].北京:高等教育出版社,2001:173-174.

[2] 郝华勇. 东部省域城镇化质量差异评价与提升对策[J].福建行政学院学报.2012(3):94-98.

[3] 聂华林,赵超.区域空间结构概论[M].北京:中国社会科学出版社.2008:33-34.

[4] 陶良虎.中国区域经济:理论-实务-案例[M].北京:研究出版社,2009:189-190.

[5] 杨梅.湖北“一主两副”中心城市战略探析[J].湖北职业技术学院学报.2012(3):17-22.