大学生思想政治教育探析

——以智能手机广泛使用为背景

贺 曲 马正江 张文云

(1、2、3贵州师范大学,贵州 贵阳 550001)

大学生思想政治教育探析

——以智能手机广泛使用为背景

贺 曲1马正江2张文云3

(1、2、3贵州师范大学,贵州 贵阳 550001)

中国手机网民已经形成庞大规模,以智能手机为主的移动互联网络保持着快速发展的态势。智能手机网络的发展一方面给大学生的学习与生活带来便利和好处,另一方面也引发大学生的道德冲突和危机。文章就如何构建高校手机思想政治教育的预防体系、提升大学生思想政治教育的实效性、重视学生信息素养教育、增强网络突发事件预警能力、建立基于手机的思想政治教育新模式等方面进行了探讨。

大学生;手机;思想政治教育

智能手机网络正以前所未有的创新方式向受众提供便捷、丰富、实时的信息通信网络服务,并对当代大学生思维模式、语言特点、行为方式和心理意识都产生了深远的影响[1]。由于高校大学生思想政治教育工作理念、方式和手段更新速度与智能手机网络发展的速度相脱节,因而大学生思想政治教育工作者以智能手机网络为载体开展思想政治教育的意识和能力还有待提高,如何充分发挥智能手机网络作为思想政治教育载体的优势,提升大学生思想政治教育的实效性,也成为了我国大学生思想政治教育理论和实践工作者关注的焦点[2]。

一、大学生思想政治教育现状

据中国互联网络信息中心统计,截至2013年6月底,我国网民规模达到5.91亿人,较2012年底增加2656万人,在新增加的网民中,使用手机上网的比例高达70.0%,中国手机网民在总体网民中的占比由74.5%提升至78.5%,已经形成庞大规模,达到4.64亿人,手机成新增网民第一来源。

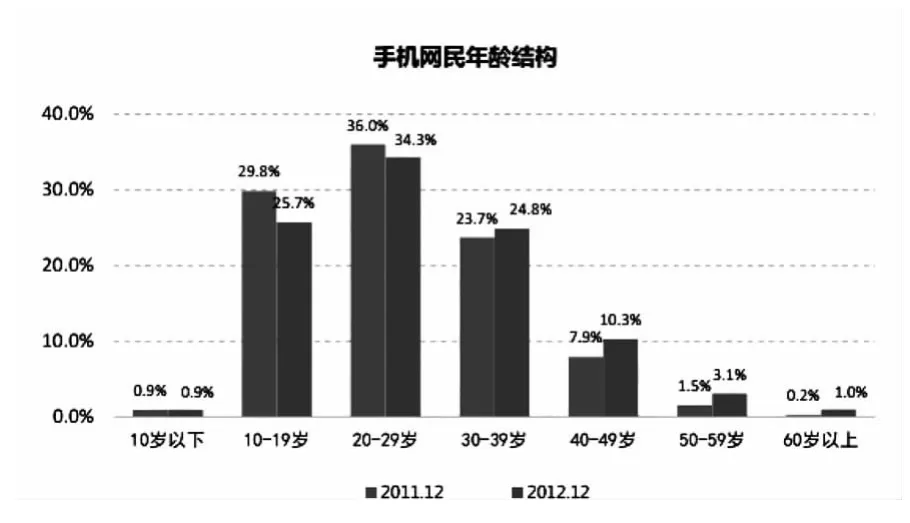

从职业群体来说,学生群体无疑是网民中规模最大的职业群体,占了26.8%的比例。根据CNNIC第29次中国互联网络发展状况调查显示 [见下图],其中20-29岁手机网民在总体手机网民中占比34.3%,均高于整体网民中10-19岁年龄段 (占比25.7%)和30-39岁年龄段 (占比24.8%)的分布比例,说明我国手机网民整体偏年轻化,特别是大学生群体在大部分网络应用上表现活跃,所有网络应用的使用率均高于整体网民平均水平[3]。

二、目前思想政治教育存在的问题

1、频繁的手机使用占据大学生的宝贵时间,侵蚀大学生的身心健康

随着智能手机技术的日臻完善,使用手机上网功能的大学生越来越多。不少大学生与手机形影不离,对手机有很强的依赖性。走在大学校园,你会发现,学生们手中可能没有书本,但几乎都攥着一部手机。手机的使用占据了学生们的宝贵时间,早晨被闹钟或垃圾短信吵醒,食堂里边吃边收发信息,从食堂到教室电话、短信不断;课堂上看段手机里的视频,用红外、蓝牙互传一下新歌、新片;回到寝室继续看电影、下音乐、聊QQ,凡此种种。殊不知长时间使用智能手机除会对身体产生辐射外,还会引发肩周、颈椎等疾病,尤其对眼睛伤害较大,高亮度的手机屏幕光线持续刺激眼睛,会出现刺痛、流泪、畏光等症状,导致眼部结膜血管充血,诱发结膜组织的慢性炎性病变。当前高校的育人环境在世界风云变幻的历史背景下变得更加复杂,各类色情、暴力、欺诈、凶杀、偷盗等不良信息借助智能手机网络开始泛滥传播,而高校大学生由于心智成熟度不高、社会经验欠缺、好奇心过强、辨别是非能力不够,极易受到这些不良信息的侵蚀,从而影响大学生身心的健康发展。

2、长期沉溺于网络屏幕中,影响正常的人际交流与沟通

大学生作为一个特殊的社会群体,在智慧认识、情绪调控、社会经验等诸方面仍延续着青春期的某些特质。再加上当代大学生普遍面临着学习、考研、创业、就业、人际关系、情感等各种压力,这些压力有时在现实中无法排遣。而智能手机网络带来的 “交流和传播自由度”与其说是精神生活的福音,不如说是信息道德心理养成的 “双刃剑”,一方面给大学生的学习和生活带来便利和好处,一方面使大学生沉溺于虚拟世界不能自拔。如移动虚拟技术和现实矛盾容易导致信息道德心理异常。过分迷恋手机聊天、手机游戏,沉迷于手机的虚拟世界中,缺少与外界的交流和沟通,容易造成精神空虚,人际交往障碍,形成心理“闭锁”。此外还可能导致大学生人格发展成熟度缺失,忽视他人存在、打击贬损他人,消极冷漠,偏激自大等病态心理。此前,曾有心理专家将手机依赖视为一种具有典型症状的心理疾病,将其命名为 “手机依赖症”[4]。

3、网络思想道德意识不强,大学生存在手机网络失范现象

智能手机网络在带给大学生海量资讯和便捷服务的同时,也弱化了大学生的思想道德意识,给大学生思想道德建设带来了负面效应。由于智能手机网络具有自由性和虚拟性的特点,再加上监管机制不到位,法律法规不完善,社会舆论不约束,大学生网络思想道德意识普遍不强,致使手机网络环境中存在着许多违背道德规范的行为。校园中常常可以看到大学生不分时间、地点、场合,肆意在手机上聊天;阅读、传播、散布不文明、不健康、不合法的信息;考试中利用短信、QQ、飞信传递答案作弊;不尊重和侵犯他人的隐私权和知识产权;不遵守信息传播、保密、安全的法规,发表不切实际的言论;利用手机自带照相功能进行偷拍;玩网络游戏成瘾,严重影响学业等现象,都是由于受自控力不足、好奇心过甚的驱使放松了对自我的约束,而做出错误的是非判断和道德行为选择,造成部分大学生行为失范,严重时可能引发道德冲突和危机,有的甚至走上违法犯罪的歧途[5]。

三、改进和提高大学生思想政治教育的对策

1、重视学生信息素养的培育,增强大学生识别信息的能力

高校大学生处于世界观、人生观、价值观逐步成熟的时期,也是引导学生养成良好的学习生活习惯,正确对待鱼龙混杂的媒体信息的最佳时期。有调查显示,绝大多数学生使用两种以上的媒介获取信息。但大学生在媒介方面存在不少问题,主要包括对媒介素养的内容了解模糊,对媒介的使用不够深入等。因此,高校应该通过开设专题、讲座、讨论、交流和选修课等形式加强大学生信息素养教育,提高大学生的信息素养,增强大学生信息识别能力,建立和健全正常、有序、良好的人际交流渠道和方式。同时借助智能手机媒介将大学生思想政治教育信息渗透到新生入学教育、学生所学专业、学生文化娱乐、学生寝室文化创建、学生社团活动月、毕业生就业创业中去,使大学生在耳濡目染和潜移默化中自觉或不自觉地接受思想政治教育信息,悄悄润入大学生心田,在其心灵深处积淀下来,使大学生手机思想政治教育达到 “润物细无声”的目的[6]。

2、增强网络突发事件预警能力,建立高校手机思想政治教育预防体系

高校可以尝试设立全校统一的新闻中心,在新闻中心的机构设立、人员配置、职责分工中体现传统媒体与新媒体的有机融合。培养一支既具有较高的政治理论水平、熟悉学生德育工作规律,又能较好地掌握新技术、熟悉网络文化特点的德育工作者队伍。加强新媒体技术背景下的校园舆论引导工作,利用新媒体技术开展以社会主义核心价值体系引领校园文化的建设,努力营造文明有序的新媒体校园文化氛围。时刻掌握大学生的思想动态、信息行为和道德水准,实施警示教育和监督管理,及时发现和解决大学生信息迷茫、道德失范行为。构建合理的网络规范,加强对校园内手机网络信息环境的监管,加大对学生网络行为和网络内容的监测力度。制定实施与手机网络传播相关的制度办法,用制度约束学生利用手机开展的非法活动。与科研机构、手机设计开发商、运营商合作开发新技术,通过技术手段控制或拦截不良短信,抵制不健康的信息传播,构建良好的手机网络信息环境[7]。做到准确把握网上舆情动态,及时发现苗头性、倾向性问题,增强网上突发热点的预警能力,努力营造和谐有序的手机网络环境。

3、构建基于智能手机的思想政治教育新模式,加强大学生思想政治教育

现代大学生普遍使用手机媒体等新兴媒体来获取思想政治信息,手机媒体对大学生的学习生活、人际交往、身心发育、思想观念都产生着深刻的影响,因而高校思想政治教育必须紧扣时代脉搏,紧跟手机媒体发展的步伐而不断创新,积极探索基于智能手机背景下的高校思想政治教育新模式。利用手机媒体开展中华优秀传统文化、“四德”(社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德)、理想信念、“三个主义”(爱国主义、集体主义、社会主义)、社会主义核心价值观、科学素养等教育,丰富手机思想政治教育的内容。进一步加强智能手机背景下的网络道德伦理教育、法律法规教育和心理健康教育。改变传统思想政治教育单向性、封闭性、静态性的特点,变单向教育为双向、多向交流;变单纯灌输式为启发式和参与式;变封闭的室内普遍教育为开放的室外随即教育;变点对面的共性教育为点对点的个性教育;变呆板单一的口授式为灵活运用各种现代化教学手段的多媒体式。实行线上工作、线下教育相联动,“阵地战”和 “游击战”相结合的方式,创新手机思想政治教育的模式。推进高校 “两课”的改革,建立以智能手机网络为载体的 “两课”教学工作机制,改进和完善“两课”教育智能手机网络的基本设施建设、教育信息资源建设和教育制度建设。构建手机网络马克思主义教育阵地,用马克思主义意识形态正确引导和合理控制手机媒体传播的思想意识,发挥阵地的战斗堡垒作用[9],把大学生思想政治教育工作真正落到实处。

结语

手机作为人类文明的一个重要产物,其存在的必要性确实不容小视。手机网络环境的净化也不是一朝一夕的事情,具有长期性、复杂性和艰巨性,突击式和短期内的治理是不会达到很好的效果的[10]。政府部门和教育机构也应进一步提高互联网发展应用水平,加强网络文化产品创作生产,加强网上舆论引导。明确网络与信息安全法律的基本原则,明确各类主体的基本权利、义务和责任[11]。只有发动起全社会的力量来对手机网络环境进行监督,才能更好地净化手机网络环境,提供一个健康安全的手机网络环境给千千万万的大学生。

[1]冉迪金·手机通信网络环境下高校思想政治教育研究[D].重庆工商大学硕士学位论文,2011.

[2]杜亮·学生事务管理与学生发展指导[D].山东大学硕士学位论文,2010.

[3]http://www.cnnic.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/·中国互联网络发展状况统计报告[R].2013(7).

[4][5][8]孙长虹·基于手机新媒体影响的高校信息道德素质教育策略[J].佳木斯大学社会科学学报,2008(1).

[6]蔡继红·大学生网络思想政治教育模式研究[D].湖南科技大学硕士学位论文,2007.

[7]田月·新媒体时代高校德育资源的整合研究[D].西南大学硕士学位论文,2010.

[9〛张敏·高校网络思想政治教育研究[D].南昌大学硕士学位论文,2006.

[10〛赵艳·3G手机媒体背景下大学生思想政治教育创新研究[D].河北师范大学硕士学位论文,2012.

[11〛张蔚然·国新办:尽快出台手机媒体服务管理办法[N].北京中新社,2010-4-29.

The Research of Political Education of College Student’s Thought——Based on the Back-ground of I-phone is Widely Used

He Qu1Ma Zhengjiang2Zhang Wenyun3

(1、2、3.Guizhou Normal University,Guiyang 550001,Guizhou,China)

There is a vast scale of mobile phone users,and the number of I-phone users will keep increasing nowadays.One hand,college students benefit much from using I-phone in the daily study and life,another hand,they are actually facing the crisis and conflict of normality.Focusing on how to build the political education defense system of college and promote the current effect of college student,this article discussed something on the aspect of quality education,strengthening the warning ability for emergency,constructing the new model of political education based on mobile phone and so on.

college students;mobile phone;the political education

李昌礼)

G641

A

1673-9507(2014)01-0032-03

2013-12-10

贵州师范大学学生工作科研基金资助项目 (项目编号:20130412);2013年教育部人文社会科学研究专项任务项目 “高校思想政治工作”子项目。

1.贺曲 (1978~),女,贵州贵阳人,贵州师范大学副教授,硕士。研究方向:思想政治教育。

2.马正江 (1975~),男,贵州思南人,贵州师范大学图书馆副研究馆员,硕士。研究方向:网络信息教育。