清末云南谘议局的筹建及影响

黄翰鑫

(云南大学 人文学院,云南 昆明 650091)

清末云南谘议局的筹建及影响

黄翰鑫

(云南大学 人文学院,云南 昆明 650091)

清末云南谘议局的筹建,标志着近代西南边疆的政治民主化进程迈出了重要的一步。文章从筹建前的各项准备、议员的选举和构成来分析探讨晚清政府在云南谘议局筹建过程中发挥的作用。云南谘议局的筹建对缓解省内社会危机、对近代云南民主政治进程和清末云南政局走向产生了深远影响。

云南谘议局;筹建;影响;清末

伴随新政的推行和筹办宪政的展开,晚清政府于1907年10月19日下诏《着各省速设谘议局谕》,要求:“各省亦应有采取舆论之所,俾其指陈通省利弊,筹计地方治安,并为资政院储材之阶。著各省督抚均在省会速设谘议局,慎选公正明达官绅创办其事,即由各属合格绅民,公举贤能作为该局议员,断不可使品行悖谬营私武断之人滥厕其间。凡地方应兴应革事宜,议员公同集议,候本省大吏裁夺施行。遇有重大事件,由该省督抚奏明办理。将来资政院选举议员,可由该局公推递升。”[1]这一谕令的发布,标志着各省谘议局筹办已提升到国家政治日程上来。《着各省速设谘议局谕》虽然界定了谘议局的性质、功能和作用,但对其在立法议事权和议员职能范畴方面仍具有较大的限制。然而,作为国家的法定机关,谘议局的筹办不仅有利于培植地方民众参政议政的社会经验,检验民主选举政治模式在社会各阶层中的接受程度,而且也是晚清政府迫于内外压力推行政治改革的一种尝试,在社会利益重新分配的前提下,思考变制对掌握行政权力的各方形成多大层面的社会监督效力。因此,谘议局作为清末绅民争取民主权利的主要场所,它的筹办可以看成是近代中国迈向政治民主化的重要一步。

一、云南谘议局的筹建

由于云南地处极边,交通不便,民智晚开,且事属创办,因而中央政府对滇省谘议局的筹建工作十分重视。在筹建前的各项准备事宜中,中央宪政编查馆与云南地方政府就曾多次进行过互动交流,尤其在设立筹办处、研究解读章程条文和议员选举等方面,中央与地方尽可能发挥作用,采取酌量变通的方式来应对滇省存在的困难。云南谘议局筹建工作相对于沿海省份虽然起步较晚,且受到自身社会环境的制约,但最终仍遵章于次年(1909年)10月14日(农历九月初一日)召开谘议局会议,正式宣告谘议局成立。

(一)筹建过程中的困境

首先,民智晚开,下辖地方州县对筹建谘议局的认识不足。由于民主选举在中国尚属首次,选民缺乏民权观念,对国家政治生活的关注程度不够。再加上滇处边峤,风气晚开,郡县缙绅类缺乏政治上之智识,一般人民尤不知选举权之可贵,骤令其遵章投票,诚恐放弃权利者既所在皆是,而滥用权利者更举非其人。其次,筹办经费的困难。在谘议局筹建初期,基于调查、选举和建设议院等一系列工作的展开,筹集经费成为各省督抚首先要解决的一大难题,云南谘议局在筹建和运作的过程中也不例外。当时云贵总督沈秉坤向宪政馆奏报称:“局所而外最要之端,则为经费。现在谘议局尚未成立,而举行复选举后,议员进省即需旅费,故旅费一项亦应预备。然滇省交通不便,仅旅费开支一项甚巨。拟除杂费及预备费俟开局由局预算再为核定外,其旅费、公费、薪金三项,已饬筹办处公同酌定,由善后报销总局指拨专款,作正开支。”[2]700此外,下辖的府厅州县多为财政困难,为保证选举和自治事宜能够顺利进行,只能同意这些州县官吏通过增加捐税来获得解决。

(二)中央宪政编查馆与云南地方政府的互动

宪政编查馆是清季中央政府推行宪政改革的职能部门,它以编制法规和统计政要为职掌重点,通过结合外围组织(如各省调查局、各级统计处以及各衙门的宪政筹备处等)的协调运作,从而构成一个自上而下的督导行政体系,在晚清的政治生活中发挥了重要作用。而地方政府主要依照宪政编查馆所颁布的章程和法令逐一执行,如遇有概念模糊和诠释不清的情况,可以向其提出咨询要求。毕竟筹建谘议局作为宪政编查馆推动地方政治民主化进程而设计的一个具体方案,它在具体细节的操作上拥有最为权威的解释权,并为该方案的合法性提供制度上的保障。譬如滇督锡良在谘议局筹建前曾多次致电宪政编查馆,对《选举章程》中有关第九十八条所谓“选举关系人者”指何种人而言?一百一条二项云“其所漏泄非事实者,应作何解?”又五十四条“所谓姓名是否指被选人?言察被选人资格宽于选举人,被选之人似不以选举人名册为限,姓名之符否,如何对照?”等,敬请钧示,以免误解。而宪政编查馆则及时复电并言:至《选举章程》第九十八条所载“选举关系人”,指为游扬被选举人者而言。又一百一条第二项所载“其所漏泄非事实者一语”,谓漏泄之姓名,系属捏造,以其足以淆惑听闻,故并处罚。又五十四条所谓“姓名不符”,此“姓名”二字,应作名数解,谓“对照票数与名数多寡,是否相符,非指被选举人而言”。[1]这样,地方政府对于章程法令的准确解读有助于提升筹办工作的效率,增加该政策的透明度,“且以研究条文入手,南儌有人,书以志幸”。[3]

由于宪政编查馆对地方的政治改革还具有督导功能,因此自《谘议局章程》等法令获批后,便通饬各省依章筹划,整顿此前的混乱状况,如设立谘议局筹办处、议会选址及议事堂形式等都做了规范化的指导。而具体到云南地方政府,在筹建谘议局的态度上还是十分积极的。时值滇督锡良致电宪政编查馆:“承准颁发《谘议局章程》并《选举章程》后,当即设立筹办处,选派司道、绅士分任,总协理及参议各职务于九月二十四开处置事。查定章载,‘每届选举年,限以正月十五日为初选期,三月十五日为复选期,又选举人名册于选期六个月以前告成。今距选举期仅三月余,为时甚迫,若按照定章日期举行初选,复选办理断赶不及’。现饬迅将选举前应办事宜,限明年三月终一律办竣,拟定四月初二日行初选举,五月二十二日行复选举,仍遵章于九月初一日开谘议局会议。”[1]云南地方政府的积极回应使宪政编查馆颇感欣慰,在1909年1月对九省筹办不利的批评电文中并没有涉及滇省,[4]而且对其在议员选举层面的“酌量变通”和保证按期开议之举还得到了中央的肯定和褒赞。

(三)云南谘议局筹办处的设立和作为

谘议局筹办处可以看作是谘议局正式成立前一个预备性的行政机构,存立期限约为一年。它主要协助各省督抚官员选派公正明达官绅,做好谘议局创办前的各项工作,如第一批议员的选举、省会议事之地的布局安排、宣讲国家章程法令等。其筹办处详细章程由各省自行酌定,仍咨送宪政编查馆备查。待谘议局成立后,即按照所奏定章程办理,将筹办处概行裁撤。

云南谘议局筹办处于1908年10月18日在昆明设立,云贵总督锡良遴委云南藩司沈秉坤为总理,署提学使叶尔恺、候补道赵上达,暨在籍丁忧前署贵州提学使陈荣昌为协理,又在籍丁忧翰林院编修顾视高、陆军部主事金在镕、法部主事李增渐、候补道丁彦、山东候补知府张树勋、候选知县刘显治等为参议,并饬举书记、庶务等员以资襄助,“由奴才督同各该官绅,将应办事宜精心研究,次第设施。”[2]687-688

选期既定,遂将选举事宜逐月依限预算,列为办理选举日期清单,使奉行者有序可循,克期毕事,庶无凌乱延缓之虞。又虑选举章程条文繁密,法理精邃,地方官绅或难索解,乃由筹办处逐条讨论,详为注释,排印成帙,取便研究。另外“略仿与民读法之意,为普及教育之方,由筹办处、自治局会饬各属,各就城乡要地设立自治宣讲所,每属至少须设六处,于宣讲自治而外,并将谘议局章及注释之选章逐条讲解,令合格之绅民轮班听受,使晓然于谘议局之设,乃朝廷勤求民隐之苦心,而议员必由公选,实负代表舆情之重任,庶届期投票,鲜有放弃及滥用之弊。”[2]698-699由此可见,云南谘议局筹办处在宣讲普及议会选举知识、改良民风政智、调查组织选举和制订章程等方面做了大量工作,为后来省谘议局的正式建立奠定了法理基础、组织基础和思想基础。

(四)筹建省谘议局议事厅

由于议会制度是从西方引进的,在中国传统的政府机构中只有各级官府衙门,并没有议员议事的专职场所,因而建造谘议局便无案可循。宪政编查馆为了规范全国谘议局的建造布局,于1909年4月22日通电各省督抚,提出了六个方面的建议:(1)依据各省财力情况及议员人数多寡,决定议事厅是“从新创设”还是“将就改造”;(2)新建者,应仿照各国议院建筑,建成圆形,以使厅中之人彼此“互见共闻”;(3)设置议长席、演说台、速记席及旁听席,旁听席应设于上层;(4)扩增议员议席,以备以后增员;(5)建筑工程不必过事华美,但也要“备有规模,以求适用而具观瞻”;(6)改造者,也应将会场布置为圆形,并设置议长席、演说台、速记席及旁听席等。[5]

具体到云南谘议局议事厅的建造,云贵总督沈秉坤曾提出:“谘议一局为省会议事之地,议员之名额,将来必日见增多,而议会以公开为原则,旁听人员当亦不少,规模过狭则人众不能容,结构过宏则筹款尤匪易。”于是他与前署学司叶尔恺详细商酌,“查有旧日师范学堂,地既适中,规模亦尚宏整,堪以改为谘议局。惟堂室体制稍有未合,详经前督臣督率员绅亲诣勘度,拟以讲堂改作议事堂,略仿日本众议院及府县会议事堂形式,中设演说台,台之后为议长席,右为书记席,后为行政官席,议员坐次环列台之三面,议员席后列旁听者席,凡席皆层累而上作阶级式,后高于前,使无壅蔽。”[2]700可见当时云南地方政府主要还是考虑到经费不足的问题,因而采取了“将就改造”的办法来筹建议事厅。另外,滇处边远,苦无深通工程之人,以致绘图估工,稍延时日。所以改建旧址一则保证与体制要求既不甚差,经费或可稍省;二则避免延时误工,确保会议按期召开。

(五)提升全省士绅的政治素养

在清季预备立宪时期,国内的士绅阶层才是真正有意愿参与政治改革的社会群体。尤其在宪政本土化进程的初期,“民”对政治权利的关注和争取,主要还是来自于受教育程度较高、有一定政治地位和经济地位的士绅阶层。而政府对于议员的需求标准则是“非富于社会上之经验,洞明法政之原理,必不能统筹全省之兴革事宜,而规划精详思虑宏远也。”[2]699因此提升全省士绅的政治素养也是谘议局筹办过程中云南地方政府面临解决的一个问题。

除上面提到设立自治宣讲所外,推广省会自治研究所继续开班,轮调各郡士绅来省研究。还在各府直隶州设立自治传习所,轮调厅州县之绅董各赴府州讲习。截止1909年3月底,云南省会研究所二班学绅已届毕业,各郡传习所亦陆续开办,并由前署学司叶尔恺,将法政学堂遵照部章,另开讲习科别科,合官绅而并教。[2]700此举使全省素有资望或学有根柢之士绅,率皆入所入堂,薰陶讲贯,一旦选为议员参与政治,或不至茫无把握,使之真正成为采取舆论之地,兴省安邦之所。

总之,筹建谘议局为实行宪政之先机,开设议院之基础,如办理苟无实际,其他新政或因之而顿生阻力。滇省自设筹办处以来,既得督抚热心毅力主持于上,而在事各员绅复能遇事和衷商榷,措置协宜,一扫因循敷衍之习。务期取材日宏,进步较速,庶与“庶政公诸舆论”之实相符。

二、议员的选举及构成分析

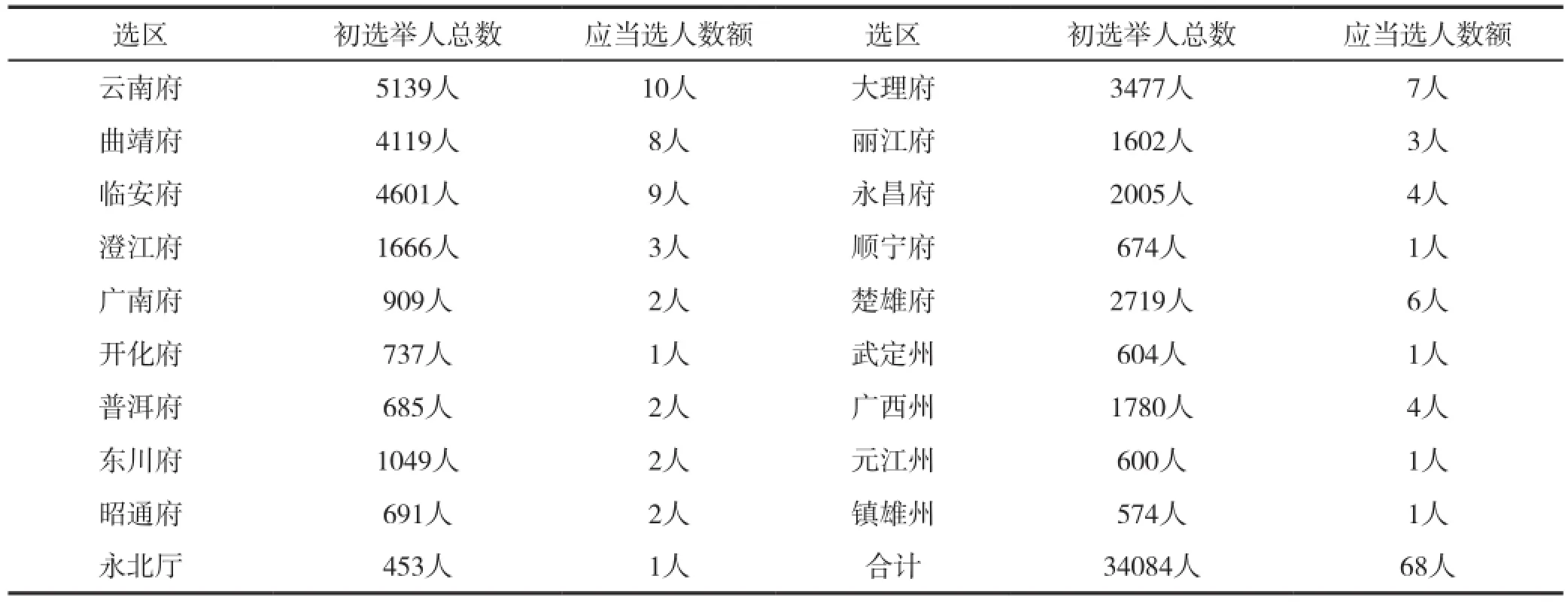

根据《谘议局章程》的规定,各省谘议局议员的选举均采用复选举法,即分初选和复选两个阶段。其中初选区主要以县为行政区域单位,采取直接选举的方式;而复选区则以府、直隶厅州为行政区域单位,采取间接选举的方式。当时中央以各省科举考试录取名额的5%为标准来确定议员数额,其中分配给云南省的议员定额为68名。[6]

(一)议员的选举

云南谘议局的议员选举最初进行的是通过委派调查员赴各地调查登记具有选举和被选举资格的男性选民。①由于有受教育程度、财产资格的限制,加上滇省交通不便,最终享有选举权的人比例还是很低的。在调查选举资格事竣,筹办处自治总局会饬所属选举人,分区轮班到所辖境内的自治宣讲所,听讲自治白话报并谘议局章程、选举章程。“俾知选举权之可贵,将来举行投票,庶几踊跃,事关要政,切勿玩延。”[7]随后云南谘议局筹办处依据章程规定分配好各府、直隶厅州县复选区议员及初选区当选人额数(见表1)。初选与复选最终当选的人数比例大约在500:1。为保正开票过程客观、公正和安全,云南省谘议局筹办处制定了符合云南本地省情的《投票所办事细则》,[8]通饬各府、直隶厅州,只能于初选监督所在地方设开票所,并且每一投票区只能设一开票所。投票区所收之票,俱于投票之后一二日,将投票匦移交初选监督所在地方之开票所,听候初选监督按照章程所定开票日期,酌定时间开票,各投票区不得自行开票。此举进一步规范选举议员的各项操作细则,筹办处在监察管理、预防舞弊上做足了应对。

值得一提的是,有少部分云南地方官员对谘议局议员的选举仍有认识上的不足,对有关章程的宣传和解读不到位。如大关县署丞误以“未经判定之选举人为当选人,以判定之选举人为初选人,”从而造成申送给上级的选举人名册出现了混乱。[9]还有一些地方官员敷衍塞责,不知事体之轻重,对筹办宣讲所这一有利于开民智的举措也滞后延办,致使该地民众对国家政治改革的认知理解程度相对较低,对地方议会政治的热情度也不高,进而缺乏当地群众的支持。

表1 云南省各府、直隶厅州初、复选区议员当选人额数

(二)议员的构成分析

议员是谘议局筹建之根基,通过对云南谘议局议员年龄分布、教育状况、出身背景的考察分析,有利于我们更直观地了解谘议局成立及其以后运作的发展态势。按照《谘议局章程》的规定,议员任期以三年为限,因事出缺时,以复选候补当选人名次表列前者(主要通过票数或抽签的方式)递补。事实上,云南谘议局从1909年10月14日开幕到辛亥革命爆发解散的两年余时间里,除后来当选资政院议员(如陈荣昌、张之霖、顾视高和范彭龄)和个别因贪污公款被弹劾(如张棫臣)而需要递补外,余下成员的组成结构则相对稳定,基本上能担当起“指陈通省利弊,筹计地方治安”的责任,由此可见云南此次议员的选举是相当成功的,共同见证了近代西南边疆第一次政治民主改革的尝试。

1.年龄分布和教育状况

由于《云南政治官报》和各地方志史料记载的不全,笔者只获得少数滇省谘议局议员的年龄数据。从目前有记录的人员年龄来看,主要集中于35~45岁之间,正处于活跃在政治舞台的黄金时期。而且中年时期的政治家更富有创新进取精神,更容易接受新事物,赞成改革,思考各种社会问题也相对稳健和成熟。如副议长段宇清在云南盐荒议案、民间筹集铁路股本议案和反对英法隆兴公司开采云南七府矿产的议案上,都能体察实情,通过政府、外交、商民等各种关系层面的合理运作,最终都得到了妥善解决。

从接受教育的状况来看,绝大多数议员都接受过传统科举时代的教育熏陶,文化水平并不低。虽然在接受新式教育和出国留学的议员人数与东部沿海省份相比趋于劣势,但是滇省谘议局议员对民主议政的政治生活方式还是认同、赞成的。而且多数议员都将教育问题作为滇省应兴的头等大事来建设,以期缩小边疆与沿海地区教育水平的差距。

2.出身背景

根据云南省《谘议局筹办处据各府电禀选定议员姓名、籍贯、出身官阶一览表》的统计分析,在云南谘议局定额的68名议员中,具有传统功名的人数为58人,占85.29%。其中进士4人,举人22人,贡生11人,上层士绅共计37人,占全体议员比例的54.41%;而下层士绅以生员(包括廪生、附生、监生、增生)为主,共计21人,占30.88%。[10]尤其作为上层士绅的云南谘议局议员,他们在当选前多数担任过各种官职,对省情较为熟悉,并具有丰富的从政经验,驾驭政局的能力也相对较强。此外,商会、农会、省师范学堂等社会各界精英人士也被选举为议员,投身到云南宪政改革的实践中,如弥勒县实业家王焜、会泽县教育家萧棫就是他们当中的典型代表。

三、对云南谘议局的评价

云南谘议局作为中国近代宪政改革成果的一部分,与其它省份的谘议局相比,既有共性,也有其自身的特点。下面着重通过个性特征来评价它在近代云南政治现代化进程中的历史地位。

(一)特点

首先,云南谘议局中议员的主体力量并不是立宪派,这与云南资本主义经济发展的滞后性有着紧密的联系。同东部沿海地区相比,近代以来云南工商业的资本主义化进程相对缓慢,缺乏立宪派生成所必须的经济基础和生产方式,所以云南议员的选举主要来自各地有传统功名和政治身份的绅官阶层。过去学界一般认为,谘议局是立宪派与清廷政治斗争的成果,是立宪派人士探索民主政治的主要舞台。而具体到云南,在68名议员名单中,真正称得上立宪派的也仅有省署实业课长钱用中、云南学务公所议绅顾视高等几人,其余大多数是具有传统封建意识的官员和知识分子。从云南谘议局所提的议案上看,内容涉及振兴实业、调整经济的较为稀缺,而保护主权、改革教育、预算税收成为关注的焦点,虽然这与当时云南边疆所面临的时局环境有关,但从侧面也说明了议员群体的成分结构对地方政治民主所议决的内容具有一定的导向性。值得肯定的是,云南谘议局全体议员的阶级属性虽偏向封建化,可议员对民权的保护意识却十分强烈,并不成为民主政治发展的障碍。时任议长的张惟聪曾言:“谘议局章程,系早经奏准颁行之件,即为全国应守之法律。该抚应如何恪遵办理,乃事前则蔑视局章,而以援案奏请之文,巧为蒙蔽,事后则藉口奏案,而以奉旨允准一语,诿过朝廷,其为侵夺权限,违背法律,毫无疑义。”[11]此外,云南谘议局为滇省绅民与政府间的互动提供了一个合法的政治平台,在动员和组织社会各阶层力量参与地方政治生活中起到了一定的示范作用。

其次,云南省在谘议局议员的选举、议案提出和施行的过程中并没有出现贿选、虚假民主等现象,谘议局基本是在国家和地方法律规范的框架下展开运作的。当时中国东中部一些省份的谘议局议员选举过程中都出现了不同程度的舞弊行为,如广东省选举行贿,一票价值在40至200两之间;浙江省杭州复选,每票酬劳50两,牺牲300金,议员即操劵而得;安徽省怀宁县未开票柜,即已知何人得票多寡。更有甚者公然动武夺取选票,如直隶安素县在初选时发生了械斗,广西桂林东西两区亦发生类似风潮。[12]56-57与这些省份地区相比,近代云南的政治民主化进程则更为合法和普世,绅民的申述渠道和斗争秩序也受到一定程度的保护和维持,再加上议案中多涉及主权问题,滇省绅民忧愤万状。譬如在英人强占片马地区事宜上,云南谘议局议员“拟请一面与政府协力争议,设法汇总全案,送请海牙和平会公断。一面赶速经营片马以北各地方,早占地步,又一面于腾越、思茅两处,赶速编练重兵,以备不时之用。事已至此,非存必死之心,以封疆为性命,卧薪尝胆,破釜沉舟,非藉一战之力,不足以振起全局也。”[13]从中也说明民主与宪政观念的社会化在近代云南地区已显现端倪。

(二)历史地位

在谘议局筹建之初,清廷对其功能及权限就做了明确的安排和界定:“其一,谘议局即议院之先声,自当上承德意,下体舆情,将其规则妥为厘定,以期行之有利而无弊;其二,谘议局之设,为地方自治与中央集权之枢纽,必使下足以裒集一省之舆论,而上仍无妨于国家统一之大权;其三,谘议局仅为一省言论之汇归,尚非中央议院之比,则其言与行之界限,尤须确切订明,不容稍有僭越。”[6]具体到云南谘议局的历史地位问题,笔者主要从缓解省内社会危机、对近代云南民主政治进程的推动和影响清末云南政局走向来评价。

首先,在云南,谘议局议员的主体并不是立宪派,因此议案的提出和施行能够代表多数绅民的利益,各种社会危机所造成的矛盾激化能够借助它的功能作用获得不同程度的缓解,此时“民”对谘议局的信任往往超过了政府。而地方政府也利用谘议局这一平台,促使自身应对社会危机的水平能力得到了进一步的提高。其次,谘议局作为清末宪政改革最成功的一部分,也是地方精英联合的一个重要平台。在传统政治刚开始解体的时候,过多地引入新的政治力量而急于求成,未必就能更好实现地方民主政治的诉求。云南谘议局在运作过程中时常注重发挥传统精英的社会功能,培育议员自身的独立意识,即便选举的普及没有达到政府和群众的预期,但谘议局能够柔和、缓解或重新调整政治分层所带来的权利专断,从而使原本某一种起支配作用的社会势力与共同体中的其他社会势力相适应,以实现云南这一多元社会的政治认同。再则,云南“重九起义”的爆发,终结了本省谘议局的历史使命。然“开议民主之风”已经深入到滇省的政治生活中。在民国初年众、参议员的选举和议会运作中,多数谘议局的议员都继续加入民国时期的临时省议会。即便在唐继尧“大云南主义”的统治时期,民主议政的议会形式仍能保留下来,并发挥一定的作用,这说明云南谘议局对近代西南边疆地区政治民主化进程所做的贡献是值得肯定的,为后来滇省的民主政治发展奠定了基础。

当然,从辩证唯物主义的角度来考察近代云南的社会历史,我们也不能过度拔高谘议局在清末云南地方政治中的作用。首先,议员虽然深知获得参与国家政治的机会来之不易,并且有一种强烈的社会责任感来为本省的“兴利除弊”做出自己的贡献,但由于个人经济文化教育的程度有别,其水平能力也不均衡,因此所提出的议案有时过于宽泛而失去重点或没能及时地提出而错过最佳的解决时机。譬如在有关“云南垦荒”的议案里,议员虽然揭示了荒地资源流失对本省农业发展所造成的危害,但在考虑应对的措施上仍缺乏全局的意识,往往采取“一刀切”的原则来行事。如在其所修订的“办法十二条例”中的第八条:“照则升科之后随缴地价,定上等每亩每段十两,中等每亩每段八两,下等每亩每段六两。”然督抚行政则认为,“滇省各属地价且随时增减办法,亦应因地制宜随时定价,惟应照该处时价酌减半价以为限制,并足以勤诱垦荒之民,则事易举而人情适当。”[14]19可见,省政府对议会议员所提出的解决办法并不认同。其次,云南谘议局的立法监督实权在清末政治民主化进程中是受到督抚行政部门的干预和制约,它本身的合法性虽然不容置疑,且在政治、经济、教育等方面依然具有监督和议决的权利,但由于自身可运用的权力资源相对有限,造成许多富有建设性的议案最终只能停留纸面而无法施行,致使云南谘议局的职能发挥最终失色了不少。而议员不满的情绪也势必导致两者间的矛盾冲突更为激烈,这种政治现象在省谘议局与督抚行政的关系中则持续存在。

注释:

①根据宪政编查馆颁布的《谘议局章程》规定,具有谘议局议员选举资格的社会公民可分为两类,一类是凡属本省籍贯之男子,年满二十五岁以上,具下列五项资格之一者:(一)曾在本省地方办理学务及其他公益事务,满三年以上,著有成绩者;(二)曾在本国或外国中学堂及与中学同等或中学以上之学堂,得有文凭者;(三)有举贡生员以上之出身者;(四)曾任实缺职官文七品,武五品以上未被参革者;(五)在本省地方有五千元以上之营业资本或不动产者。另一类是非本省籍贯而有本省选举权者,止有必要资格。除上文所云三种必要资格外,还必增加二项为要项:(一)寄居本省满十年以上;(二)营业资本或不动产满一万元以上,在其寄居地方。

[1] 宪政篇[J].东方杂志,1908(11):127-134.

[2] 故宫博物院明清档案部编. 清末筹备立宪档案史料(下册)[M].北京:中华书局,1979.

[3] 光绪三十四年十月大事记[J].东方杂志,1908(11):117-126.

[4] 十二月十五日宪政编查馆发奉天等省各督抚电[N].政治官报(总第439号),宪政编查馆官报局印行,光绪三十四年十二月二十二日.

[5] 三月初三日宪政编查馆致各省督抚电[N].政治官报(总第534号),宪政编查馆官报局印行,宣统元年三月初六日.

[6] 宪政编查馆会奏各省谘议局章程及按语并选举章程折[N]. 政治官报(总第266号),宪政编查馆官报局印行,光绪三十四年六月二十六日.

[7] 谘议局筹办处自治总局会饬各府、直隶厅州,各饬所属选举人分区轮班听讲报章[N].云南政治官报(第364号),云南宪政调查局印行,宣统元年三月初三日.

[8] 云南省谘议局筹办处通行札发各府厅州县投票所办事细则及初复当选执照文[N].云南政治官报(第382-385号),云南宪政调查局印行,宣统元年三月二十一日至二十四日.

[9] 谘议局筹办处奉护督宪批大关县申送选举人名册一案[N].云南政治官报(第380号),云南宪政调查局印行,宣统元年三月十九日.

[10] 谘议局筹办处据各府电禀选定议员姓名、籍贯、出身官阶一览表[N].云南政治官报(第443、450、457号),云南宪政调查局印行,宣统元年五月二十七日、六月初五日、六月十二日.

[11] 中国大事记补遗[J].东方杂志,1910(12):101-109.

[12] 张朋园. 中国民主政治的困境:1909-1949晚清以来历届议会选举述论[M].长春:吉林出版集团有限责任公司,2008.

[13] 云南谘议局为片马交涉事上滇督呈[J]. 国风报,1911(3):7-10.

[14] 龙云,卢汉.修,周宗麟等.纂. 新纂云南通志·宪政考六(卷126),1948年铅印本.

The Preparation and Influence of Yunnan Consultative Council in the Late Qing Dynasty

HUANG Han-xin

(School of the Humanities, Yunnan University, Kunming 650091 , China)

The preparation of Yunnan Consultative Council in the Late Qing Dynasty shows that the politicaldemocratization process in the frontier areas in southwest of China in modern times takes a vital step. By analyzingvarious preparation efforts before the preparation, the election and constitution of the councilors, this article discussesthe difficulties which the government needs to deal with, as well as the function and efficiency in the process ofpreparation of Yunnan Consultative Council. Its preparation has a profound impact on relieving social crisis in theprovince, also on the process of political democratization in modern Yunnan and the political trend of Yunnan in theLate Qing Dynasty.

Yunnan Consultative Council; preparation; influence; the Late Qing Dynasty

D691.2

A

1674-9200(2014)01-0051-07

(责任编辑 杨永福)

2013-09-23

云南大学笹川基金重点项目“清末云南谘议局的筹建及运作”(12KT102)阶段性成果;本文获“2013年云南省博士研究生学术新人奖”项目资助。

黄翰鑫(1979-),男,广西宾阳人,云南大学历史系博士研究生,主要从事中国近现代社会史研究。