壮族古代的母系氏族社会及其地母崇拜习俗的产生

——广南地母崇拜溯源(之一)

何正廷

(文山学院 民族研究所,云南 文山 663000)

壮族古代的母系氏族社会及其地母崇拜习俗的产生

——广南地母崇拜溯源(之一)

何正廷

(文山学院 民族研究所,云南 文山 663000)

广南地母崇拜的民俗文化,已被云南省定为近期开发的历史文化旅游项目之一。但此民俗产生于何时何地、源于什么民族等方面的问题,却还存在许多不同的看法。文章的主要观点是:广南的地母崇拜习俗源于当地壮族古代母系氏族社会时期的女性生殖崇拜,到父系氏族社会时期逐步形成独具边疆特色的文化事象;后来又和来自中原的汉族文化交流、融通,使其内涵更加丰富,活动形式也更趋系统和完善,从而成了滇东南最靓丽的一支文化奇葩。

广南; 地母 ;崇拜 ;溯源

2012年,中共云南省委和云南省人民政府确定将广南地母崇拜的民俗文化作为本省精心打造的十大标志性历史文化旅游项目之一。但广南的地母崇拜习俗究竟是本土产生的,还是内地传入的?产生于何时?源于什么民族?是民间习俗,还是宗教信仰?这些问题却无人进行深入系统的研究,以致造成诸多误解或歧见,影响此项工作的顺利开展。要妥善解决这些问题,笔者以为,必须运用马克思主义的观点及历史学、考古学、民族学、民俗学等方面翔实的资料来进行综合分析研究,方能得出正确的答案。

一、广南壮族古代的母系氏族社会

世界上凡有悠久历史的古老民族,都曾经历过由具有血缘关系的氏族逐步扩大到具有亲缘关系的部落或部落集团,然后再演变为具有地缘关系的民族实体的历史过程。在其原始社会发展阶段,又都产生过原始宗教信仰。广南壮族历史悠久,源远流长,从古至今,绵延不断。根据考古资料研究的结果,其早期历史可以追溯到上万年前的旧石器时代和数千年前的新石器时代,即母系氏族公社和父系氏族公社时期,是由世代生息繁衍在这一地区的古句町人逐步发展和演变形成的;而广南壮族民间的地母崇拜习俗,便是在其原始宗教信仰的基础上产生的,属该民族先民的元意识。

图1 龙脖山洞旧石器时代文化遗址及出土的旧石器

广南属于康滇古陆的一部分,是珠江支流——右江上游西洋江、驮娘江的发源地,海拔一般在800~1600米之间,多属亚热带气候,年平均气温在15.8~19.3℃之间,年平均降雨量在1000毫米左右,气候温暖湿润。这里有滇东南最发育的喀斯特地貌区域,遍布各地的溶洞是古猿及早期人类最佳的栖息场所;而山间大大小小的盆地,鱼米丰富,更是远古时代人类文明的摇篮之一。在这里不仅出土了广南硝洞古猿,而且还发现了许多的古人类遗址。①它们均是滇东南古人类遗址的重要组成部分。

1986年,考古工作者在距离广南县城6公里的冷水沟龙脖山岩洞里发现一处旧石器时代遗存,采集到以砾石打制成的砍砸器、刮削器、尖状器等43件,陶片6件,经中国社会科学院考古研究所专家实地考察认定,这是一处距今约5万年的旧石器时代遗址(见图1);同年又在八宝镇百乐村发现余家岩遗址,采集到砍砸器、刮削器及石刀、磨制石斧、弹丸、砺石等石器近100件,另有烧骨、绳纹红陶片等,经专家鉴定为1万年前旧石器时代晚期文化遗址。而在1983年,便已经在八宝镇板幕龙根洞发现有肩石斧及有肩、有段石锛各1件,并发现夹砂红陶片、炭屑、烧土、螺壳、稻穗(炭化稻),当时文化层尚存0.3米;同年又在珠琳镇上寨飞鸽落洞遗址发现轮制的陶罐、陶钵、平底盘等,其印纹有小方格、绳纹、网纹等,堆积物厚0.9米,还有炭屑、烧灰及烧焦的动物残骨。1986年后,又在八宝平丰铜木犁洞遗址、篆角阿渺布苏洞遗址、坝美革把村遗址和西松小学遗址、莲城那们锅盖山遗址、旧莫猫街猫洞山遗址等处采集到大量的有肩石斧、凹刃石斧、平头石斧、长条型石斧(类似大石铲)、有肩石锛、有段石锛、微型石刀、石杵、弹丸、砺石及其他类型的磨制石器,许多印纹夹砂红、黑、灰陶片和陶纺轮,陶片器型为罐、钵等;还有马、牛、羊、猪、鹿、貉、豪猪及竹鼠等动物化石及大量兽骨、骨饰品、炭屑、炭化稻等;旧莫猫街猫洞山遗址外侧、田房村仙岩及弄卡、普格等地还有岩画。经鉴定,这些均属新石器时代的文化遗址(见图2)。从上述旧石器时代及新石器时代古人类的文化遗址看,广南地区很早以前就有人类在活动,而且这种活动前后延续达数万年,是他们开创了广南早期的历史。他们应是古句町部族的祖先。

以上文化遗址与周边的“西畴人”(晚期智人)遗址、麻栗坡小河洞遗址(新石器时代文化遗址)一样多发现于山洞里,遗址还堆积有密集的螺蛳壳,打制石器则散布于河畔或山沟里,说明古句町人开始时均栖息于能遮风避雨、防御野兽、冬暖夏凉的天然山洞里,他们采用河滩上的砾石制作石器,以采集山林中植物的根茎和果实、猎捕山林中的野兽、捕捉河流及水塘里的鱼螺蚌类为生,并且已经学会用火。经过旧石器时代的漫长发展,出现了以磨制的有肩石斧和石钺、有段石锛、双肩大石铲为特征的文化类型,生产力有了新的发展和提高,人口繁衍日益增多,活动范围也进一步扩大,人们开始步入了新石器时代。民族学和历史学界将具有鲜明地方特点的有肩石器称为先越文化。根据著名考古学家李昆声和肖秋先生的研究,滇东南的这些遗址与广西、越南北部属同一种类型的文化,“应为骆越民族的先民们创造的原始文化”。[1]

除有肩石器外,句町故地骆越民族(壮族先民)的文化还反映在几何印纹陶、干栏式建筑及稻作农业上;在语言、原始宗教和神话方面也显示出其共同的文化特征。

按照社会发展规律,人类在旧石器时代中期已摆脱杂乱的性交关系,实行辈分婚制,即恩格斯所说的:“在这里,婚姻集团是按照辈数来划分的”,“这种家庭的典型形式,应该是一对配偶的子孙中每一代都互为兄弟姊妹,正因为如此,也互为夫妻。”[2]31-32到旧石器时代晚期,这种婚姻习俗又逐步被氏族外婚(普那路亚婚或级别婚)的婚姻形态所取代,这种婚姻形态虽然已摆脱辈分婚,但依然处在群婚状态。恩格斯说:“只要存在着群婚,那么世系就只能从母系方面来确定。因此,也只有承认女系。”[2]37史学家将这一阶段的人类称之为母系氏族社会或母系氏族公社。到新石器时代早、中期,母系氏族公社已经发展到鼎盛时期,并逐步形成一种比较固定而又持久的社会制度。

最早对母系氏族制度进行深入系统研究的是美国学者摩尔根,他在历经40年对印第安易洛魁人氏族制度的研究、考察后撰写并于1877年出版的《古代社会》中认为:在只知其母不知其父的普那路亚群婚之下产生的氏族只能是母系氏族。母系氏族由一个女祖先和她的子女及其女性后代的子女组成,一直由女性系统向下流传;严禁氏族内部通婚;氏族首领由本氏族内选举产生;氏族成员去世后,其遗产只能由本氏族成员继承。由于母亲与子女同属一个氏族,所以母亲死后,其遗产可以传给子女,而父亲与子女不属同一个氏族,所以父亲死后,其子女不可能继承遗产,由其姐妹和外甥分享。在母系氏族公社,人们往往“知其母不知其父”,因而母亲对子女拥有所有权,并支配着经济生活中的各方各面,所以妇女在社会上享有崇高地位,受到众人的尊敬。[3]382-397

恩格斯高度评价摩尔根的这一重大发现,认为它“在原始历史的研究方面开辟了一个新时代。母权制氏族成了整个这门科学所围着旋转的轴心;自从它被发现以后,人们才知道,应该朝着什么方向研究和研究什么,以及应该如何去整理所得的结果。”[4]356马克思在对其进行深入研究的基础上写下了厚厚的《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》,在马克思研究的基础上,恩格斯又撰写了《家庭、私有制和国家的起源》这一经典著作。恩格斯指出,氏族制度发展成国家所经历的阶段大致是:母系氏族……胞族……部落——父系氏族……地区部落……部落联盟——民族国家。具体说来,氏族公社是原始社会的基层单位,源于一个共同始祖母,是一群血缘相近的人们;“‘氏族的自然起源在于普那路亚家庭’,因此氏族不可能单独产生,它是和部落同时出现的。氏族社会先后经过母系氏族社会、父系氏族社会,大约在铜石并用时代由于私有制的发展而解体。”[5]25

历史学的研究表明,壮族先民在其原始社会发展阶段,开始时也是以一个个母系氏族公社为基本单位的。其一切生产资料及劳动产品均归氏族公社集体所有,全体氏族成员在其活动的范围内进行集体劳动,按照年龄和性别进行自然分工,男子主要从事狩猎和捕鱼,妇女则主要负责抚养子女,并从事采集活动,也包括捕捞生产及以后的原始农业、饲养牲畜和纺织、制陶等手工业生产劳动,产品由氏族酋长统一分配。在母系氏族社会里,酋长是本氏族生产、生活的组织者和领导者,由全体氏族成员推选。酋长在壮语中被称为“都老”,对外作为本氏族的代表,一般都由一位年长、能干、有威望的妇女担任。母系氏族公社实行氏族外婚、部落内婚制,氏族内部则禁止通婚。因为那时妇女在社会上比男子处于更加重要的地位,所以在选择配偶和结婚时,妇女处于主动地位,有权把外氏族的男子娶回本氏族,而她们的兄弟则必须嫁到外氏族去同他们的妻子生活,这就是“女娶男嫁,夫从妻居”的婚俗;氏族内部只有姐妹们及其后代中的女性才能留在本氏族中作为本氏族的正式成员,享有对氏族财产及系谱的继承权,她们的兄弟虽然也是本氏族成员,但成年后须出嫁到妻方氏族中生活,他们的后代无论男女都属于妻方氏族成员,与他们自己成为两个不同氏族的人。他们和其姊妹们的一切财产,即他们的氏族财产甚至连同他们在妻方氏族所创造的财富及生活用具,均由他们的外甥女们及其女性后代所继承。在这种社会和婚姻制度下,外甥子女与舅舅的关系是最亲近的,因为他们才是与自己同一个氏族的人,而其亲生父亲,则是外氏族的人;同样道理,舅舅对外甥子女也拥有比其亲生父亲还要大的保护责任与其他权利。又由于当时的男性必须嫁到妻方氏族中同妻子儿女共同生活,但他依然是其母系氏族的人,不能算为妻方氏族成员,所以他死后不能埋葬在妻方墓地中,必须由其母系氏族的兄弟姊妹将其尸体抬回埋葬才符合母系氏族公社制度的原则。而我国华南和西南地区气候炎热,尸体极易腐臭,不便即时抬回,只得暂时“寄葬”在妻方氏族的墓地里,待过三五年其皮肉腐烂后再拾骨送回母系氏族墓地里举行“大葬”仪式,以表明死者依然是其母系氏族的人,从而形成了二次葬(拾骨葬)的风俗。

壮族历史上的母系氏族制,在民族学资料中也有诸多遗迹。如民间流行的姑、舅表婚就应是远古对偶婚的遗存,即恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中所称的“普那路亚婚”或级别婚的遗俗;而舅权制的长期存在,诸如外甥们的婚嫁、分家、纠纷等一切重大事情,均须请舅父、舅公到场做主方能解决;母亲或祖母死时,必须由其儿孙亲自戴孝到舅父、舅公家报丧,待舅父或舅公临场视尸,方能入殓埋葬;如果舅父或舅公的姊妹在夫家被人谋害,舅家有权向凶手(包括其夫或亲生子女)讨还血债,索取人命钱,否则结冤生事,世代为仇等等,也都是母权制延续下来的遗风;而壮族依歌择偶而形成的“歌圩”,则与对偶婚相关联;壮族地区盛行的入赘婚姻,更是在古代“女娶男嫁,夫从妻居”婚制的基础上发展而来的。

二、壮族先民首创的稻作文明

史学界普遍认为:在“母权制”中期,亦即新石器时代早期,人类通过长期采集野生植物已逐步加深对其特性和生长规律的认识,尔后进行人工栽培种植,随着这种人工栽培种植的反复进行与发展,开始有了收获并成为其生活的食物,标志着原始农业的产生。据农业史专家研究,我国华南及西南地区的原始先民最早种植的很可能是无性繁殖的芋薯类块根植物,后来逐渐加深对野生稻的特性和生长规律的认识,才将野生稻驯化为人工栽培稻的。我国华南和西南地区(包括湖南、广西、广东和云南)是野生稻广为分布的地区。据调查,在湖南南部的道县玉蟾岩、广东英德牛栏洞和广西资源晓锦遗址中均发现有距今1万多年的水稻硅质体,在南宁地区发现1万年前的稻谷加工工具,而在广南八宝新石器时代文化遗址中亦发现有炭化稻,这些地方都是壮族先民——骆越民族活动的区域。

著名考古学家李昆声先生在其《云南在亚洲栽培稻起源研究中的地位》中说:“最早驯化野生稻的民族是古代百越”。[6]广南有数百个以“那”命名的村寨,是我国“那”地名最多的县份之一,诸如那浮、那糯、那们、那掌、那伦、那洒、那榔等等。“那”为壮语“水田”或“稻田”的意思。著名的民族学家徐松石先生曾经多次深入以“那”命名的地区进行考证,并结合语言、风俗比较及考古资料进行反复研究,最终论证了“那”地名是具有壮族历史印记的稻作文明类型最典型的标志。广西学者覃乃昌先生也说:“由‘那’构成的地域性的地名文化景观,具有极为丰富而深层次的历史文化内涵,它在一定程度上保存了民族文化史尤其是稻作农业史的本来面目,是稻作农业起源的鲜明印记。”[7]501综合栽培稻生产与发展的地理环境和自然条件,结合考古发现的稻谷遗存和出土的各种生产工具说明,骆越民族(包括古句町人)是世界上最早发明水稻栽培技术的民族之一,广南也是水稻重要的起源和发祥地。

原始稻作农业的出现,结束了壮族先民长期单纯依靠攫取自然食物资源为生的状态,开创了食物资源再生产的先河。随着原始稻作农业的发展,农业逐步成为社会的主要经济部门,成为壮族先民主要的生产方式和经济生活来源,从而引起了壮族先民社会生活、社会结构一系列的革命性变化,促使先民们的定居生活及其聚落的形成,促进了家畜饲养业、建筑业、制陶业、纺织业的产生,促进了农业与手工业、农业与商业的分工,亦促进了阶级分化,为先民们进入文明时代奠定了物质基础。

我国著名社会学家费孝通先生曾指出:“我们可以推定在6000年前,中华大地上已存在了分别聚居在不同地区的许多集团。新石器时代各地区不同的文化区域可以作为我们认识中华民族多元一体格局的起点。”[8]4我国著名考古学家严文明教授也指出:古代文明的发生与谷物农业的发展有非常密切的关系。世界上的文明古国无一不是建立在谷物农业高度发展的基础之上的。古巴比伦、埃及和印度文明与西亚的小麦、大麦种植有关;玛雅文明与中美洲的玉米种植有关;黄河文明与粟米的种植有关,长江和珠江文明则是与水稻种植有关。毫无疑问,壮族先民首创的水田稻作文化,与中原华夏族群以种植粟米为主的旱作农业文化一样,都是中华文明的起点之一。壮、汉人民对缔造和建设我们伟大的祖国都作出了杰出贡献。水稻还是世界重要的粮食作物,全世界约有一半人口以稻米为主食,人工栽培水稻技术的发明,无疑是世界文明史上的一项重大发明,在人类社会发展史上具有划时代的意义。

在新石器时代,壮族先民在首创原始稻作农业的同时,也开始了最早的饲养业。随着人们的狩猎经验的日益丰富,学会使用不同的狩猎方法,如群体围捕刺击、设置陷阱、套索捕捉等,使捕获的野兽越来越多。当先民们捕获较多的猎物或捉到动物幼崽时,就会把它们暂时喂养起来,待缺少食物时再宰杀。久之,一些动物逐渐被驯化,先民们便把一些性情温顺的动物饲养起来,使之成为早期的家畜家禽。根据考古发现,壮族先民最早饲养的动物应是猪、狗、牛、羊、象、鸡、鸭、鹅、鸬鹚之类(见图3,摘自《文山岩画》)。

图3 原始岩画中的猪、狗、牛、羊、象、鸡等动物图象

考古工作者还发现,壮族先民在约12000年前就已经学会制作陶器,是最早发明陶器的古人类之一。其陶器的文化特点是都有几何印纹。如广南县余家岩遗址绳纹红陶;铜木犁遗址夹砂红、黑、灰陶;龙根洞遗址夹砂红陶;革把村遗址夹砂灰陶等等。其纹饰多为绳纹、网纹、米字纹、花瓣纹、圆瓣纹等。其器物有:敞口或卷口平底罐、圈足浅底盘、圜底釜和钵、鼓腹圈足壶及陶盆、陶碗、纺轮、网坠和弹丸等。其中釜、罐、钵为炊煮器;壶、盆为容器;盘、碗为饮食器;纺轮、网坠和弹丸为纺线及渔猎工具。陶器多为手捏成型的,表面有刮削或打磨的痕迹,底部多残留有稻壳或树叶印纹,估计原来是为脱坯方便,在陶坯的底部有意铺垫一些植物叶壳,以防泥坯与地面粘连。晚期陶器多用转轮制坯,轮盘为木制,中间有一木棒,木棒的下端插入地面的圆形小坑内,上端与轮盘齐平。使用时先将揉好的陶泥放在轮盘上,轮盘有用手动的,也有用脚拨动转轮的,转轮制的坯表面比较光滑。烧制的方法一般有两种:一是露天烧制;一是用窑烧制。露天烧制的方法是将制好的陶坯和稻草、木柴一起堆放在露天里,然后在上面加上有草拌泥的外壳,留出火口和通风孔,随后点火烧造;当烧到一定程度时,打去外壳,即可得到烧好的陶器。用窑烧制则是将陶坯分层放进窑子里,再用干草、木柴烧造。用窑烧制的陶器火候都比较高,因而也更加结实美观。陶器制作工艺与石器磨光技术和原始农业一样,是衡量新石器时代人类发明创造和技术进步的主要标志之一,陶器制作工艺的产生和发展,不仅可以指示史前工艺技术的演变,有时候甚至可以指示经济形态的变化。而“几何印纹陶”,则成了“百越文化”的标志性器物。

在新石器时代,为了方便生产生活,已经有相当一部分氏族从天然岩洞迁徙到河旁台地建屋居住,为了适应炎热潮湿的气候环境和对付毒蛇猛兽的侵害,人们“依树积木以居其上”,建筑“干栏”式的茅屋,这是壮族先民对居住环境审美观念的升华。有了房子,就意味着有了规模较大的村落,人们过上了相对稳定的原始共产氏族生活。恩格斯在描述这种氏族情况时说:“这种十分单纯质朴的氏族制度是一种多么美妙的制度啊!没有军队、宪兵和警察,没有贵族、国王、总督、地方官和法官,没有监狱,没有诉讼,而一切都是有条有理的。”又说:“一切问题都由当事人自己解决,在大多数情况下,历来的习俗就把一切调整好了。”[9]348

新石器时代还是人类语言、神话、原始宗教发展的重要时期,由于稻作农业的发展,相关的稻田(那),稻作生产的犁(泰)、收割(环秏)、舂米(萨糇),家居生活的木楼(干栏)、楼梯(莱)、门(都)、柱(叟),家畜家禽的水牛(歪)、黄牛(莫)、猪(沐)、狗(骂)、羊(咩)、鸡(介)、鸭(别)、鹅(汗),人体器官的头(召)、眼(它)、耳(乎)、嘴(坝)、手(蒙)、脚(卡)、肚(咚),以及天文气象的天(奔法)、地(丁)、云(泮法)、雾(卯)、雨水(南奋)、太阳(塔稳)、月亮(岛登或隆亥)、星星(岛迪)等等一系列骆越古语的基本词汇已经形成,并随着其民族的发展而传承下来。流传于壮族及其同源民族民间的《南咕咙沌奔(洪水淹天)》《乜丁乜宏(地母女神)》《布洛陀(创世大神)》等神话传说及原始宗教信仰,便是这一时期形成的。

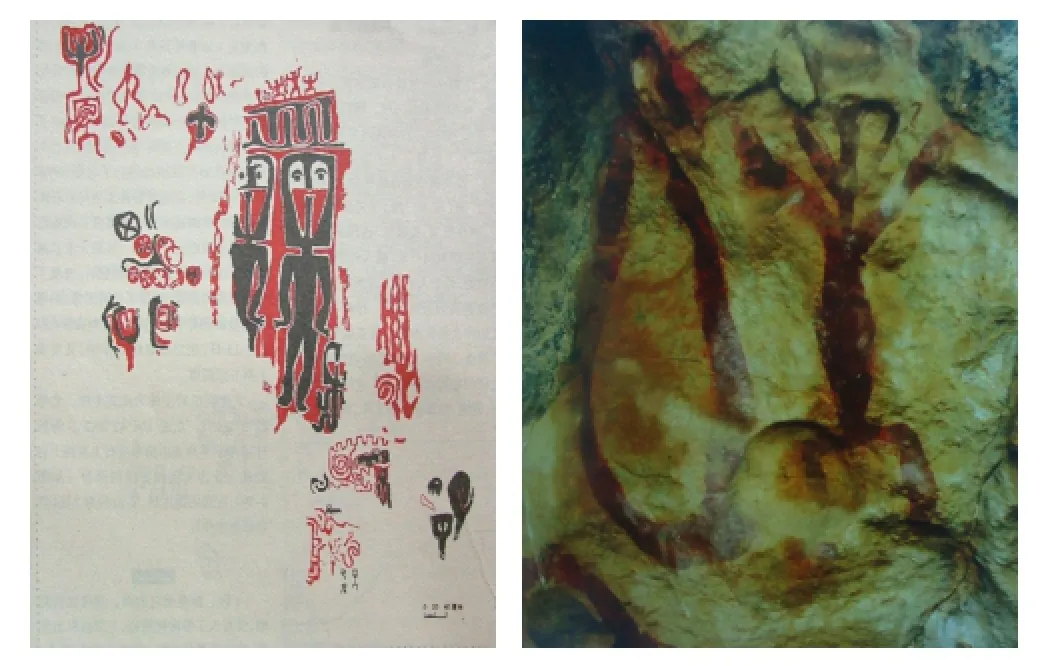

史前岩画是人类社会生产力和文化艺术发展到一定阶段的产物,被誉为“崖壁上的历史文献”。在广南,至今还保留有先民们在新石器时代所作的田房村仙岩崖画、弄卡崖画、普格崖画等,这些崖画同西畴蚌谷狮子山洞壁画、砚山平远大山村崖画、麻栗坡大王岩崖画乃至广西宁明花山崖画一样,皆用动物鲜血和红色的铁矿粉为颜料进行绘制,这是壮族先民将鲜血和红色视为象征生命及血亲关系的具体体现,也是其作为氏族部落崇拜的圣物形象和自身力量的标志。这些崖画以写实的淳朴风格,直接反映先民们原始氏族社会所处的环境及各种劳动、村落建筑等复杂的生产生活状况。需要特别提出的,是麻栗坡大王岩中两位3米高的女人画像(当地壮族称其为“偶宏岜亮”,意思是母皇在红岩上的身影),在此岩画点正上方上侧和左上侧,还有两位孕妇图像。这应该是母系氏族社会祭祀祖先神灵及“孕体崇拜”的遗迹,反映了先民们对女性或母性的崇拜以及对生殖繁衍、生产丰收、人丁兴旺的心理诉求(见图4,摘自《文山岩画》)。

图4 大王岩岩画一区与“孕体崇拜”图

三、壮族地母崇拜习俗的产生

马克思在《德意志意识形态》一文中说:“思想、观念、意识的产生,最初是直接与人们的物质活动,与人们的物质交往,与现实生活的语言交织在一起的。观念、思维、人们的精神交往在这里还是人们物质关系的直接产物。”壮族先民与世界许多古老民族一样,由于人们直观地看到婴儿是从产妇的阴户里生出来的,认为女性生殖器是人类生殖之源,于是形成了对女性生殖器或孕妇形象的崇拜;在母系氏族社会兴盛的新石器时代早、中期,由于稻作农业、饲养业和制陶业均有了较大发展,人们对变幻莫测的大自然充满敬畏、对频繁发生的自然灾害充满恐惧,于是又产生了自然崇拜。特别是稻作农业的发展,使人们逐渐认识到土地的重要性之后,人们又把土地孕育滋养万物和女性的生育联系起来,认为大地生长万物和女性的生育一样,于是生殖崇拜、自然崇拜又发展成为地母女神崇拜。

原本,壮族先民并不懂得男女性交与生育之间的关系,认为妇女怀孕,是花婆赐予花的结果,因而说人是由花朵变成的。壮族的神话传说讲:远古的时候,世界上没有人类,有一天,从花朵里走出一位披头散发的女人,她感到孤单寂寞,就爬到山上让风一吹,于是就怀孕生育了,后人称其为“雅瓦(花婆)”,她成了生育之神。在壮族的传统观念里,男人由红花变成,女人由白花变成,人死后又回到花中去,由此周而复始,生生不息;如果婚久不孕,就要请乜摩(女巫)来举行“求花”仪式,在床头安立花婆神位,以祈早日生儿育女;如果谁家的小孩哭闹或是生病,也要请乜摩来做法事,并在其床头插花请神,为小孩安魂。“求花”被学者们称为壮族的花婆崇拜,它是壮族生殖崇拜的一种形式,也是壮族民众乞求人丁兴旺的一种表现。在人们懂得男女性交与生育之间的关系之后,性生观念代替了感生观念,女性崇拜随之产生。先民们还认为,人死后灵魂不灭,祖先的灵魂有能力保护本氏族的成员,于是对死去的先人进行埋葬和祭祀,并祈求其灵魂庇护全体氏族平安兴旺。

在母系氏族社会,花婆崇拜、女性祖先崇拜、地母女神崇拜以及万物有灵、鬼神观念,一并构成了壮族先民原始宗教信仰体系。恩格斯说:“宗教是在最原始的时代,从人们关于自己本身的自然和周围的外部自然的错误的、最原始的观念中产生的。”[10]348又说:“在远古时代,人们还完全不知道自己的身体结构,并且受梦中景象的影响,于是产生一种观念:他们的思维和感觉,不是他们身体的活动,而是一种独特的、寓于这个身体之中而在人死亡时就离开身体的灵魂活动。从这个时候起,人们不得不思考这个灵魂对外部世界的关系。既然灵魂在人死时离开肉体而继续活着,那么,就没有理由去设想它本身还会死亡,这样就产生灵魂不灭的观念。”[11]219他还说:“一切宗教都不过是支配着人们日常生活的外部力量在人们头脑中的幻想的反映,在这种反映中,人间的力量采取了超人间的力量的方式”,“由于自然力被人格化,最初的神产生了。”[11]220壮族先民生活在这样一个充满敬畏神灵鬼魂的世界,他们企图用取悦神鬼的方式,祈求它们保佑自己不受伤害,或逢凶化吉、趋利避害,于是就用庄重的祭祀、祈祷、招魂、诅咒、驱鬼、辟邪、消灾、占卜等宗教和巫术以求达到他们所希望的目的。而负责组织或主持日常迎神驱鬼等祭祀仪式或占卜活动的宗教人士便是巫师。巫师既掌握了祈神和念咒,又掌握了预见未来的神圣职责,无形中他们的权力是最神圣高尚的。因此,在原始时代,巫师往往是氏族部落的酋长和头人。壮族先民把原始宗教叫做“摩(麽)”,把从事宗教活动的人士称为“乜摩”,即司马迁在其《史记·西南夷列传》中所写的“靡莫”。在壮语里,“乜摩”或“靡莫”的意思便是女巫。

巫师为了提高自己的威信,往往把当时民间流传的神奇故事和事迹加以编造,用以解释神的指示,这些故事就是神话,壮族先民的“乜摩”也是如此。在母系氏族公社时代,壮族先民盛行鬼神崇拜,日常的祭祀或占卜活动十分频繁,故史书多有越人“淫祀鬼神”的记载。一般认为,原始文化与原始宗教是水乳交融、彼此不分的,在万物有灵观念的支配下,人们生活中的各种宗教行为,实际是古老信仰观念的表现。

信仰是民族文化的灵魂。壮族的花婆崇拜、女性祖先崇拜、地母女神崇拜是其原生文化的历史记忆,蕴含了该民族先民的精神生活和文化心态。尤其是与之相关的各种仪式,包括生产祭祀、岁时节庆、人生礼仪、风俗习惯等等,规范了其社会生活习俗及道德行为,是壮族古代社会的联系纽带和文化载体,应是该民族先民古代文明智慧的光辉结晶,也是先民们留下的珍贵文化遗产,可谓是活着的人文化石。我们大家应该珍惜它、关注它和保护它,并进行深入的发掘、整理,拓展民族传统文化研究的领域,从中汲取精华,剔除糟粕,弘扬民族优秀文化,振奋民族精神,为当地的现代化建设服务,为实现中华民族的伟大复兴作贡献!

注释:

① 参阅云南省文物考古研究所、文山州文物管理所、红河州文物管理所编著《云南边境地区(文山州和红河州)考古调查报告》第22-23页,云南科技出版社,2008年版;《广南县民族博物馆》第32-45页。

[1]李昆声.云南原始文化族系试探[J].云南社会科学,1983(4):76-83,75.

[2][德]恩格斯.家庭、私有制和国家的起源[M]//马克思恩格斯选集(第四卷上).北京:人民出版社,1972.

[3][美]路易斯·亨利·摩尔根.古代社会[M].北京:商务印书馆,1997.

[4][德]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第19卷)[M].北京:人民出版社,1963.

[5]梅朝荣.人类简史[M].武汉:武汉大学出版社,2006.

[6]李昆声.云南在亚洲栽培稻起源研究中的地位[J].云南社会科学,1981(1):69-73.

[7]覃乃昌.“那”文化圈论[C]//壮学首届国际学术研讨会论文集,南宁:广西民族出版社,2004.

[8]费孝通.中华民族多元一体格局[M].北京:中央民族学院出版社,1989.

[9][德]马克思,恩格斯.马克思、恩格斯文选(两卷集第二集)[M].北京:北京人民出版社,1962.

[10][德]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第21卷)[M].北京:人民出版社,1962.

[11][德]恩格斯.路德维希·费尔巴哈与德国古典哲学的终结[M]∥马克思恩格斯选集(第四卷).北京:人民出版社,1975.

The Matriarchal Society of Zhuang Nationality and Its Emergence of Dimu Worship Convention in Ancient Times

HE Zheng-ting

(Institute of Nationality Studies, Wenshan University, Wenshan 663000, China)

The folk culture of Dimu worship in Guangnan has been designated as one of recent-developinghistoric and culture tourism items, but opinions about problems concerning when, where and how it emerges areso varied that they affect its development. The paper deems that Dimu worship in Guangnan originates in femalefertility worship in ancient matriarchal society of local Zhuang nationality and gradually becomes a unique frontierculture phenomenon in patriarchal clan society; then it integrates with Han culture from the Central Plains, makingits connotation richer and its activity forms more perfect and systematic, so becomes one of the most beautiful culturetreasures in south-east Yunnan.

Guangnan; Dimu; worship; tracing the origin

K892.318

A

1674-9200(2014)01-0011-07

(责任编辑 娄自昌)

2013-12-08

何正廷(1939-),男,壮族,云南西畴人,云南省民族学会副会长,壮学研究会常务副会长,文山学院民族研究所客座教授,主要从事民族学理论和民族史志研究。