中小学教师职业道德评价的“情-理”两难抉择

刘春,曾晓娟,宁先达

(1.大连大学 师范学院/高教所,辽宁 大连 116622;东北大学秦皇岛分校,河北 秦皇岛 066004;大连美林小学,辽宁 大连 116038)

中小学教师职业道德评价的“情-理”两难抉择

刘春1,曾晓娟2,宁先达3

(1.大连大学 师范学院/高教所,辽宁 大连 116622;东北大学秦皇岛分校,河北 秦皇岛 066004;大连美林小学,辽宁 大连 116038)

教师职业道德评价不是一个静止不动的行为,而是一个动态发展的多元互动过程。所谓“合情评价”是要综合考虑实际的教育情境、教师本人的客观情状等因素,避免刚性而僵化。所谓“合理评价”简言之就是强调运用科学规范和标准来考核教师的职业道德。在对中小学教师职业道德进行评价过程中,存在“情”与“理”的两难抉择问题。如何合理拿捏好“情-理”的尺度,选择最优的评价方式,值得深入探索,不断总结。

中小学;教师职业道德;教育评价;情感;理性

1 道德两难法的启示

“道德两难法”即指同时涉及两种道德规范且两者又是不可兼顾的情境或问题。“道德两难法”的问题起源于瑞士心理学家让·皮亚杰(Jean Piaget,1896~1980)对儿童道德发展的研究。皮亚杰用对偶故事法对儿童的道德发展进行了系统的研究,并把儿童道德分成他律道德和自律道德两个阶段,他认为:“道德认知发展的关键因素在于认知成熟性与社会经验,同伴交往的平等地位对儿童道德认知发展具有重要作用”。[1]后来美国学者劳伦斯·科尔伯格(Lawrence Kohlberg,1927-1987)继承并发展了皮亚杰的关于道德认知发展学说,根据儿童道德认知发展的阶段性提出了著名的“道德两难法”,他将儿童的道德发展分成更详细的三个水平六个阶段。科尔伯格用道德两难问题对不同国家、种族的儿童进行了系统的研究,发现儿童的道德观念是对外部规则的自我构建;道德判断的能力遵循随年龄发展而发展这一相对固定和一致的趋势。

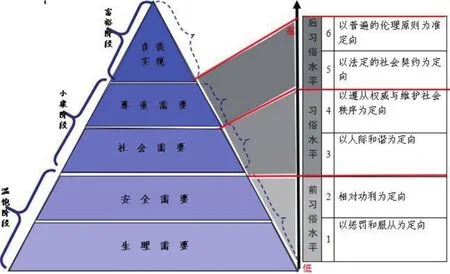

之后有学者发现[2],马斯洛(Abraham Maslow,1908-1970)的需要发展序列(需要层次理论Need-Hierarchy Theory)与科尔伯格的道德发展动机方面的图表之间有一种叠合。马斯洛的最低层次“生理和安全需要”与科尔伯格的“前习俗水平”对位;马斯洛的“归属感需要”与科尔伯格的“不被他人认可和受合法权威指责的道德规范水平”在内容上相当;马斯洛所说的“尊重需要”与科尔伯格的“原则水平”即“后习俗水平”所涉及的“社会的尊重与不尊重、自我批评与自我谴责的道德规范”不谋而合,处在这一阶段,人们的道德意识从道德的本质上去进行思考与判断,以人生的价值观念为导向,对是非善恶的判断标准超越现实道德规范的约束,以正义、公正、平等、尊严等等这些人类最一般的伦理原则为标准进行思考,其行为完全自律。在科尔伯格和马斯洛两种等级结构的低层和中层,在更加机会主义的、有关奖惩的、关注自我的、墨守成规的态度和行为,与生存和归属感的需要之间,存在着一种更有意义的符合;在两种等级结构的最高层,马斯洛理论的自我实现的需要,与科尔伯格所强调的更少权宜性的、更少关注自我的更高价值之间,同样存在着重要的一致性[3]。通过图1,我们将两者之间的相互联系对应呈现。

图1 “需要层级”理论与“道德两难”理论的对应关系

中小学教师职业道德评价作为学校管理中的重要环节,在一个侧面体现出对人的管理和评价,是参照潜在和显在的道德维度综合评价的价值判断的体现,“包含着对人的道德价值目标的追求……具有自己的道德性”[4]。教师职业道德评价中,教师自我内在德性的生成和发展尤为重要。但是在实施评价过程,由于评价主客体之间的影响作用、相互关联,受制于彼此的初始动机和利益的需要,使得我们在对中小学教师职业道德做出评价时,往往陷于“情”与“理”的两难抉择之中,任何一方有失偏颇都会对评价结果造成影响。

2 中小学教师职业道德评价的“情-理”对照关系

受到科尔伯格的“道德两难法”的启发,我们借鉴其理念建构的精髓,尝试从中小学教师职业道德评价的“情-理”维度出发,揭示在对中小学教师职业道德进行评价过程中,存在“情”与“理”的两难抉择问题,以期引起思考,从中选择到最优的评价方式,收到职业道德评价的最佳效果。

所谓的“合情”即符合人之常情,也就是大多数人都觉得合适的做法,这里既包括风俗习惯,也包括通过争论后的统一认识。所谓“合理”就是合乎道理、事理、条文、法规等,即按照所制定的规则、条例来评判。

推演“合情”与“合理”的题旨,我们认为所谓“教师职业道德评价”中的“合情评价”就是指,对教师的职业道德进行评价时,要综合考虑实际的教育情境、教师本人的客观情状等因素,不能从单一方面、不区分情况地做出机械、刚性评判,尤其是评价教师职业道德的众多指标中,不能全部采用量化的数据并统统将其涵括,在评价中应避免一刀切、高度统一、僵化评价,因而适度的模糊性相当必要。教师的教育行为一旦在教育实践中,其自身的控制权、话语权被所谓的科学、规范的评价机制分离开来,“教师就丧失了对教育内容和方法的自由选择权,成为教育实践中的体力劳动者和技术工作者”[5]。所谓“教师职业道德评价”中的“合理评价”就是指强调运用科学规范和标准来考核教师的职业道德,考核结构要以事先确立的考核目标为标准来评价教师的职业道德;考核过程具有规范的程序性,依照特定的流程来进行;设定明确的参考指标作为教师职业道德考核评价的标准依据;从多维视角来全面进行评价。鉴于以上分析,强调“合情评价”就势必要弱化刻板的尺度、标准、程序,在评价过程中加诸适度模糊性,而使得评价结果充满诸多不确定性;提倡“合理评价”则必然力推按章行事、细化指标,操作起来难免失于琐碎、抵触、倦怠。最理想的结果是,对教师职业道德进行评价考核时,拿捏好“情”与“理”的分寸,掌控好“情”与“理”的尺度,以期对教师的职业道德做出合情合理的评价;一旦评价需要在“情-理”之间做出权衡定夺时,教师职业道德评价就会陷入“情-理”抉择的两难境地,是否做出英明、客观的抉择直接影响教师职业道德评价结果的公正性。因此,如何做到对教师职业道德合情合理的评价,需要在教育实践中不断摸索、总结积累经验。

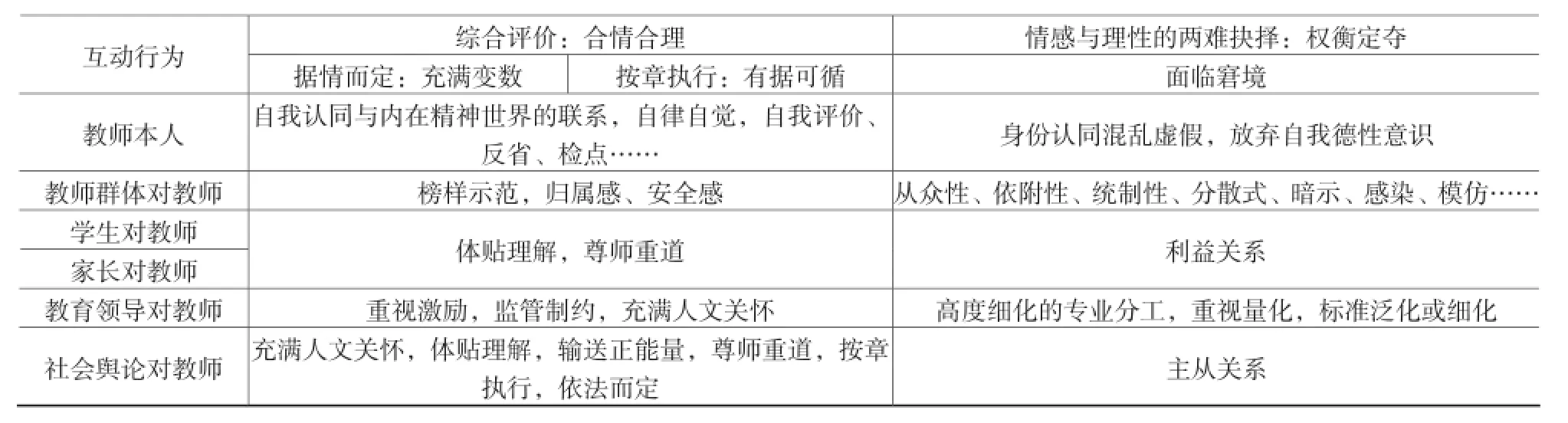

如表1所示,教师职业道德评价不是一个静止不动的行为,而是一个动态发展的多元互动过程,这其中包含教师本人、教师群体、学生及其家长、教育行政领导和社会舆论等多方评价主体对教师职业道德的交互影响作用。在对教师的职业道德行为做出评价时,我们要拿捏好评价的尺度,公允、客观地对其职业道德行为做出评价(表1第2列)。然而,在具体操作实施中,常常因陷入“情-理”的两难困境(表1第3列),使得我们在评价中往往“顾此失彼”。

表1 教师职业道德评价的“情-理”对照关系

3 中小学教师职业道德评价的“情-理”两难剖析

(1)教师本人

教师应该在内在德性精神的统摄下来确定自我的真实存在,并在自我的真实存在中进一步充实内在的精神世界。在现实社会中,教师往往陷入矛盾性的境遇:多数教师一方面畅谈新式的教育理念,一方面又迫于升学的压力大搞题海战术。教师在社会公众和权力机构对其专业认同的价值预设的压力下,自然而然会选择一种有利于自我展示的方式来获得外界对其身份的认同,以此赢得口碑,赚得声誉。如此,教师的价值取向从内在精神超越不得不向获取外在利益中转移,割裂了教师自我认同与内在精神世界的联系,迫使教师在身份认同的混乱与分裂中陷入道德抉择的困境。

自古以来,教师一向被视为为人处事的楷模,对整个社会道德风尚起着巨大的示范和引领作用,教师自身德性的优化,必然有利于促进社会主义公民道德建设。在这过程中,教师可以通过自我评价、自我反省、自我检点等方式调节和控制自己的行为。学者胡海鸥主张获得自我满足是人们行为的本质动力,鉴于此,他建立一个具有一般意义的快乐或满足的函数:U=f(v,w,x,y,z……),“在这个函数中,U表示人们实现满足的程度,v,w,x,y,z等则分别代表财富、荣誉、感情、成功和事业等。人们选择不同的自变量,或者不同自变量的构成以实现他们的U值的最大化,不管他们选择道德或非道德的行为方式都是如此”[6]。然而,教师如果没有德性精神作为内在支撑来统摄自我的现实世界,教师将会在琐碎的生活中迷失自我,遗忘师之为师的根本。教师的职业道德修养是教育整体的一部分,它不会脱离具体的学科教学而独立存在,彰显德性的细微元素恰恰蕴含在各类学科当中,而各类学科教学之间的相互融通旨在向学生展示一个完整立体的世界,教师的内在德性精神正是对世界完整认识和把握基础上形成的一种内在道德本体,教师唯有将自身的德性精神有机关联于知识的传授之中,才能为学生开启通往德性生活和智慧人生的大门。

(2)教师群体

教师群体对教师成员有着很强的制约性和统制性,教师成员隶属于其内部,自然就形成了一种依附性人格。这种依附性人格大多是以丧失道德主体的自我和能动力为代价的。原因在于,“个人只是作为一个被动的被保障的主体而受到尊重,而不是作为一个主动的自由的主体受到尊重;受到尊重的知识国家、集体,是整体化的‘人民’,而不是个体化的‘公民’”[7]。“从社会互动的角度而言,行为主体在社会互动的过程中,往往通过暗示、感染、模仿、从众等行为方式相互影响、相互作用”[8],每一位教师成员处于教师群体中,就意味着基本享有了国家的编制,教师在生存条件的满足方面对教师群体形成高度的寄生性和依赖性。教师无需拥有太高的声望和德性,只要具备一定的教育学、心理学以及学科专业的知识,就基本能够拿到教师资格证书,获得从业上岗的资格,从而获取基本的生活保障。当教师德性不再成为教师生存和发展的必然条件,教师就会忽略职业操守的保有和提升,将更多的注意力转向如何通过教学、补习提高学生的成绩,如何通过发文章、申报课题、获得奖项荣誉来确保自身在群体中的发展空间。教师的德性意识及其德性精神在依附关系的群体中逐渐淡褪消解。

此外,教师群体不可避免地受到社会功能分化所体现出的社会结构分化的影响,因而教师群体关系存在方式由传统社会中的整合式转变为现实社会中的分散式,从而引发教师德性也伴随着教师关系存在方式的改变悄然发生变化,使得当今的教师群体“与人类教育史上作为千古楷模的‘至圣先师’所不同,教师职业生涯不再是依靠个人知识、能力与智慧单打独斗,而是在学校组织规制下从事集合性的分工劳动”[9]。故而,教师分科教学的多样性又将教育的统一性受到潜在的破坏。教师在此要起到分化与统一的有机协调作用,即一方面教师要在分科为基本形式的教学中,肩负起自己在多样化的知识体系中所承担的那部分,以实现个人专业化发展的目标;另一方面,教师要致力于教育内容多样性背后的统一性——道德教育的实践。所以说,道德教育不应该因为分科教学而消退,反而应该在多样化的分科教学中保持高度的统一性。然而,事实并非如此,教师个体在其教师群体的劳动分工常态化、稳固化的形式下,与教师群体处于相对游离的状态。不少教师埋首于自己的学科领地,固步自封,不闻世事,只将学科知识的传授作为工作的主导,忽略了个人与集体的联系,弱化了教育中每一教师的共同使命——道德教育的传承与发扬。教师群体中这种分散式的人际关联,使得教师逐渐演变成一种被动的存现形式,俨然成为学校组织系统的一个机器零件,使得教师的德性优越性在分散式的群体关系中逐步瓦解。

(3)学生与家长

相关研究指出,人们在搭建社会关系的时候往往要考虑如下因素:①以自我为中心;②利益博弈,以有利可图为主要考虑因素;③从自我向外围,关系成员间的工具价值逐渐递减;④密切加强联系,关系越紧密越容易被中心成员利用来实现其利益目标。[10]8有学者在此基础上进一步提出了“横向的工具性个人关系”和“纵向的庇护主义关系”[10]258,如此看来,以“教师”为中心的社会关系群,和以“家长学生(在此,我们将其视为一个整体)”为中心的社会关系群,就存在着这种利用与被利用的“横向的工具性个人关系”。这种工具关系的突出显现,使得教师的功能和地位也随之发生相应的改变,教师在传统社会中对知识稀缺资源的垄断控制地位被逐渐打破,取而代之的是教师演变成为知识传授的执行者。随着互联网的普及,大量的网络资讯汹涌而至,学生可以通过更多的渠道获得传统课堂教学的知识,教师的知识权威地位逐渐削弱殆尽,教师已然成为了社会教育服务的提供者和输送者之一。

如此看来,上述工具关系,使得教师与学生和家长之间的关系变得简单而直接,教师只需要对学校领导和学生及其家长负责,通过知识教学保证学生能够在升学考试中获得较高的分数,以此巩固自己的业绩水准,从而获得更多的奖励和报酬,为日后的晋升转行奠定基础;此外,教师无须过多地关注学生人格的形成、个性的发展,只需利用知识生成的符号价值,达成家长、学生身份地位提高的欲望和心愿即可。一旦“传道”彻底被“授业”所取代,学校则变成了学生在社会中身价等地的鉴定场所;学校的教育使命失去意义,丧失价值。然而,学校组织机体的“全部教育的关键在于选样完美的教育内容和尽可能使学生之‘思’不误入歧途,而是导向事物的本源。教育活动关注的是,人的潜力如何最大限度地调动起来并加以实现,以及人的内部灵性与可能性如何充分生成,质言之,教育是人的灵魂的教育,而非理智知识和认识的堆积”[11],教育的全部过程不仅是传授知识信息的过程,而且是一个关注人的心灵美德形成的过程。

(4)教育领导

教师职业道德评价在教师评价中占有重要地位。目前学校组织内部对教师评价过多的采取物化、量化的标准,致使教师倾向于关注工作的效率和个人业绩,自我内在德性的养成和发展越来越不受到重视。许多学校建立了规范化、标准化的教师评价体系,然而这一考核评价中,人文关怀和道德的维度长期缺位,教师考核中注重功利和忽视育人,考试方法看重数据,考试内容游走于“高度细化”和“过度泛化”两极,束缚了教师的个性,僵化了教师的思维,这些都对教师职业道德的养成十分不利,使教师彻底沦为了学校机械管理体制下的教育奴仆,加之“由于教育改革和社会转型带来了太多的不确定性,已经使得比较单纯的教学问题变得较为复杂”[12]。

当“知识分子集体构建的记忆的固定化了的形式——似乎被绝望地困在了理论和无效批判的象牙塔上,失去了与日常生活的联系,不再能控制普通民众的行为和思想”[13]的时候,当教师的职业分工被高度细化分工之后,教师在教育实践中的控制权被所谓的科学、规范的评价机制生硬剥离出来,教师与其他职业技术工人别无二致——教师按照固有的操作程序和道德规范来组织自己的教学,进行工业模式的输出,“在日常工作中,教师花在处理文件、撰写报告的时间比花在备课上的时间还多;教师制订课程和备课的责任变得愈来愈不重要,相反,在技术和管理工作上的负担愈来愈重”[14]。

教师在专业分工下的技术化倾向表现为教师在教育实践中以科学和技术教育为主,而忽视了人文和伦理,使得“我们的学校教育,就如同汽车的装配线一样,学生从一个年级到又一个年级,当学生流过教师面前时,教师便给学生添加某些价值(教会他们一些具体的知识)”[15],教育逐渐蜕变成学生为了证明身份和划分等第的象征时,教师就彻底变成了贩售机前的贩售员。实际上,教师职业道德评价的真正要义在于唤醒教师的潜在意识,发挥教师的价值,从而落实到教书育人的根本目标上去;因此,教师职业道德评价必须着眼于师生未来的发展,时刻关注教师创造性的发挥和教育责任感的培养。学校领导应该充分发挥师德激励功能,推进教师的教育教学方式和教育教学价值观念与社会、学校愿景趋向一致,逐步加强师德信念,践行落实师德行为。在中小学教师职业道德建设中,应该寓教育于监管、寓激励于监管,寓评价反馈于监管,在监督管理中,最终实现师德的体认、内化与自律。

(5)社会舆论

学校德育是社会整体道德环境中地位相对比较特殊的组成部分之一。学校德育既要抗拒社会整体道德风气侵蚀的威胁,时刻坚守其高尚的道德独立追求;又不得不正视其作为社会整体一部分的从属地位,应对来自社会层面道德危机的影响和压力。因此,创建有利于教师职业道德养成的外部环境至关重要。“道德环境是所有影响主体道德行为选择及其道德品质形成的各种外部因素的总和,如社会政治经济制度、道德风气、社会文化氛围等”[16]。良好的社会舆论导向可以为教师职业道德的养成营造和谐友善的人文氛围,在潜移默化中促进教师形成正确的价值取向和行为方式,诸如良好的制度文化环境中富含伦理精神和价值因子,是教师职业道德有机整合的催化剂和粘合剂。通过外在的舆论约束以他律的形式引起广大教师的公知和认同,并将他律慢慢转化为自觉自为的自律行为,从而促进教师职业道德的不断生成与逐步提升。弥散于外在舆论环境的伦理合理性和公正性是维系教师道德自觉意识的强有力的保障,是引导教师主动追求美德的风向标。

教师职业道德的根本在于一方面为学生德性的生成和提高补充动力,另一方面为教师自我德性的丰盈与升华奠定基础和前提。教师不仅仅需要遵守职业道德规范的条文,更重要而是他们能够在具体的教育情境中做出正确的判断与选择,而这种选择的正确与否决定于教师主体的道德判断力和思维能力。社会舆论之下的正义呼声使得教师要重新肩负起“传道”的使命,时刻更新教育观念的内涵与外延。教师要在复杂多变的教育实践中,不断探寻德性形成的纷乱轨迹和一般规律,教师应该把道德教育视为教育整体的一个重要组成部分,时刻铭记塑造并完善的德性养成的微细元素蕴含于多样化的知识学科之中,德育是不完全脱离于具体知识学科教学而独立存在的教育实践行为。

因此,在整个社会共同营造的教育场域中教师作为其中重要的个体应该时刻发挥这样的功能:掌控最专业的话语方式向其他共同体提供一切与育人有关的专业知识,以此捍卫教育在社会系统中的不可替代的合法席位;传播自由、公平、正义等公知性理念,在教育教学实践中培养健康的世界公民。

4 结语

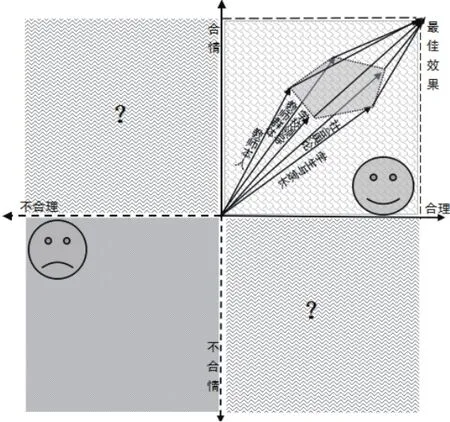

中小学教师的职业道德素质是由教师的地位、作用和职业特点决定的。其道德评价是一个动态发展的多元互动过程,充分发挥民主的作用,激发中小学教师的积极性和创造性,应用师德考核结果来为终结性的师德评价提供参考依据,在“情”与“理”的教育现实中做出正确抉择,真正实现定量考核与定性评价、民主考核与集中评价、过程考核与结果评价的有机整合,需要更多的同道之人探索总结。正因如此,我们有必要纳入多方的评价主体,使教师本人、教师群体、学生及其家长、教育行政领导和社会舆论等都进入到评价体系中去多元地、全方面地、综合地对教师的职业道德进行评价,这样才有可能求取最佳评价效果。在此,我们通过图2来形象揭示“情-理”维度综合审视下的多元评价主体的相互作用的教师职业道德评价启示。

图2 “情-理”维度综合审视下的多方评价主体交互作用的教师职业道德评价启示

参考文献:

[1]刘香东.后科尔伯格时代道德发展心理学对我国道德教育的启示[J].教育探索,2010(7):153-154.

[2]詹姆斯·麦格雷戈·伯恩斯.领袖[M].常键,孙海云,等译.北京:中国人民大学出版社,2007:88.

[3]刘春.学校前沿领导图景探索:研究与理论[R].上海:华东师范大学,2012:37.

[4]戴木才.管理的伦理法则[M].南昌:江苏人民出版社学,2001:133.

[5]毋丹丹.传统教师德性的现代诠释[D].重庆:西南大学,2013.

[6]胡海鸥.道德行为的经济分析[M].上海:复旦大学出版社,2003:6.

[7]施惠玲.制度伦理研究论纲[M].北京:北京师范大学出版社,2003:100.

[8]陈程.当前我国失范的类型分析[J].社会,2002(12):12-14.

[9]魏志春.现行学校管理模式下的教师专业发展审视[J].教育发展研究,2007(1):18-22.

[10]孙立平.转型与断裂:改革以来中国社会结构的变迁[M].北京:清华大学出版社,2004.

[11]雅斯贝尔斯.什么是教育[M].邹进,译.北京:读书·生活·新知三联书店,1991:4.

[12]傅道春.教师的成长与发展[M].北京:教育科学出版社,2001:61-62.

[13]齐格蒙·鲍曼.立法者与诠释者[M].洪涛,译.上海:上海人民出版社,2000:213.

[14]卢乃桂,钟亚妮.国际视野中的教师专业发展[J].比较教育研究,2006(2):71-76.

[15]冯大鸣.沟通与分享:中西教育管理领先学者世纪会谈[M].上海:上海教育出版社,2002:71.

[16]刘宗南.论教师专业发展的德性之维[J].教育研究与实验,2010(6):40-43.

The Dilemma of “Emotion and Reason” of Professional Ethical Evaluation of Primary and Secondary School Teachers

LIU Chun1,ZENG Xiao-juan2,NING Xian-da3

(1. Teachers College & The Institute of Higher Education of Dalian University, Dalian 116622;2. Northeastern University at Qinhuangdao, Qinhuangdao 066004;3. Mei Lin Primary School of Gan Jing-zi District, Dalian 116038)

Professional ethical evaluation of primary and secondary school teachers is not a stationary behavior, but rather a dynamic process of interaction pluralistic development. The so-called “sensible evaluation” is an evaluation according to the actual situation of education, objective situation of teachers, and other factors to avoid the rigidity. The so-called “reasonable evaluation” refers to focus on using scientific norms and standards to evaluate teachers' professional ethics. In the process of professional ethical evaluation of primary and secondary school teachers, there are some problems of the dilemma of “emotion and reason”. How to grasp the scale of “emotion and reason”, and choose the best evaluation methods deserves further exploration and summary.

primary and secondary school; teacher professional ethics; professional ethical evaluation; emotion;reason

G410

A

10.3969/j.issn.1005-2232.2014.05.008

(责任编辑:吴洪伟,印婷婷)

(责任校对:鲍梦玲,印婷婷)

2014-05-20

全国教育科学“十二五”规划2013年度教育部重点课题“中小学教师职业道德考核评价研究”(DHA130269)。

刘春,大连大学师范学院/高教所讲师;曾晓娟,东北大学秦皇岛分校副教授;宁先达,大连美林小学教师

- 基础教育的其它文章

- 西方教育管理理论简析

- 欧洲性教育标准述评