山西省县域经济农业与城镇化的相互影响研究

李强,王启业

(山西大学商务学院 管理学院,山西 太原 030031)

2012年我国按常住人口计算的狭义城镇化率达到52.6%,城镇人口由改革开放初期的1.72亿达到7亿。按照西方中等发达国家85%的城镇化水平,未来是中国城镇化发展的关键时期。中央城镇化工作会议指出:推进城镇化是解决农业、农村、农民问题的重要途径,是推动区域协调发展的有力支撑,是扩大内需和促进产业升级的重要抓手,对全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化具有重大现实意义和深远历史意义。城镇化是促进城乡协调发展,打破城乡二元经济结构的重要手段。了解县域经济发展状况与差异,了解农业与城镇化的关系与相互影响是选择城镇化发展模式、制定相关政策的重要前提。因而,本文将山西省各县域经济农业与城镇化发展水平的测量及二者的相互影响作为研究对象。

一、问题的提出

城镇化是城镇经济快速发展,非农经济比重增加,农业经济比重减小的过程。城镇化的动因在于产业结构的不断调整及二三产业逐渐向城市聚集。从历史经验看,发达国家的工业化进程也是城镇化过程。但是,城镇化发展的目的不应仅是追求区域经济增长,更应注重经济结构、社会结构的不断优化与均衡。美国经济学家纳克斯所提出的平衡经济理论认为:各地区、各产业应基本保持同步发展,通过平衡部署生产力,实现区域经济的平衡发展。平衡发展的城镇化有利于打破城乡二元经济结构,实现城乡协调发展,同时将经济发展的成果惠及全体人民、保障社会发展的公平性。

经济学观点认为,农业作为城市化的初始动力表现在以下两方面:首先农业为农村和城镇人口提供农产品,给定城镇化发展的条件下要保证农产品的总产量不下降,必然要提高农业的劳动生产率;其次农业发展为城镇化提供劳动力,由于农业劳动生产率的提高所释放出来的剩余劳动力补充到工业和服务业,进而加速了城镇化的进程。[1]同时,在城镇化过程中,农业日益用现代工业、现代科学技术和现代经济管理方法武装起来,落后的传统农业因而逐渐转化为具有当代世界先进水平的农业。实现了这个转化过程的农业就叫做现代化的农业。[2]因而,农业与城镇化之间存在相互促进的关系,这为城乡协调发展的城镇化道路奠定了理论基础。

山西省总人口3610.8万人,辖11个地级市,119个县、市、区。根据山西省人民政府网站公布的数据,2012年全省常住人口中,居住在城镇的人口为1851.08万人,居住在乡村的人口为1759.75万人,城市化率为51.26%,略低于全国52.57%的平均水平。同时,山西作为煤炭资源大省,处在社会、经济转型跨越发展的关键时期。以往较多研究集中于省际之间的差异研究,由于把省区看做一个均质的地域单元,省内地区差异和城乡差异往往受到忽视。事实上,对地方政府来说,省内地区差异和城乡差异具有同样重要的意义。[3]本文的研究重点即是将山西省119个县市区作为研究对象,测量县域经济农业与城镇化发展水平,分析农业与城镇化之间的相互影响,探寻城乡协调发展的城镇化道路。

二、县域农业经济与城镇化水平测量方法

(一)指标体系与数据来源

陈明星等(2009)[4]提出应从人口城市化、经济城市化、社会城市化三个维度来测量地区城镇化发展水平,王聪等(2009)[5]、陈桂枝(2011)[6]在其城镇化研究中同样采用了此种测量维度。本文以此为依据,构建城镇化水平测量指标体系,具体包括:城镇人口规模、城镇人口比率、人均GDP、二三产业比重、社会消费品零售总额、人均财政收入。城镇人口规模、城镇人口比率用以考察人口城市化水平;人均GDP、二三产业比重、社会消费品零售总额用以考察经济城市化水平;人均财政收入用以考察社会城市化水平。本文借鉴王健等(2007)[7]提出的县域农业竞争力指标体系测量山西县域农业发展水平,具体包括:农民纯收入、农林牧渔总产值、粮食总产量、农机总动力、化肥使用量、农业用电量。其中农民纯收入用以考察农业人口收入与生活水平;农林牧渔总产值、粮食总产量用以考察农业经济规模;农机总动力、化肥使用量、农业用电量用以考察农业现代化水平。

依据以上指标体系,收集山西省119个县市区2012年农业与城镇化相关数据1402个,数据均来自《山西省统计年鉴2013》《中国城市统计年鉴2013》。

(二)计算方法

在指标权重的确定过程中,为减少主观确定权重带来的误差,采用改进的熵值法计算指标权重。社会系统中信息熵的含义主要指系统状态不确定性程度的度量。信息熵值越高,系统结构越均衡,差异越小;反之,系统结构越不均衡,差异越大。本文数据包含119个县市区的指标,形成Xij矩阵,其中i为地区编号,j为指标编号。数据处理的步骤为:[8]

为消除负值,可以将指标平移K个幅度。

第i个城市第j个指标的比重为:

信息熵冗余度的计算公式为:di=1-ej

(三)计算结果

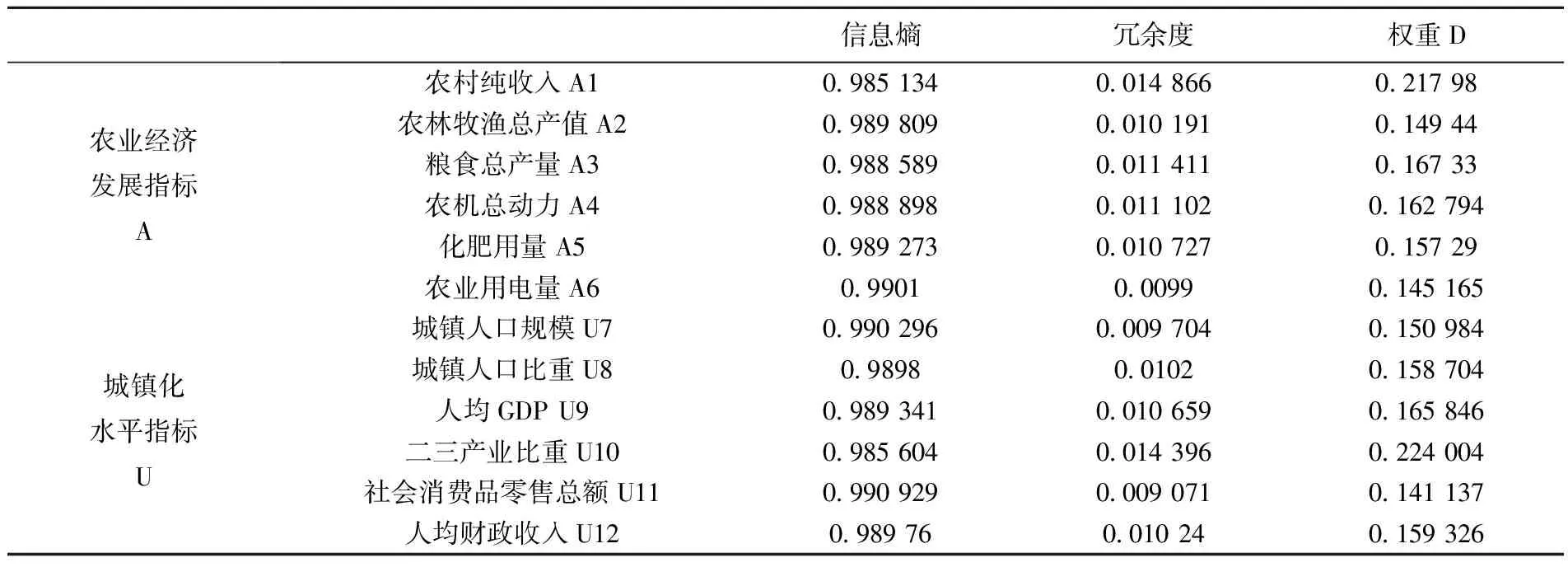

按照改进信息熵的计算方法,采用SPSS19.0对数据进行计算,各指标的权重如表1所示。其中,农业发展指标用字母Ai表示,编号为1~6;城镇化指标用字母Ui表示,编号为7~12;权重用字母Di表示。根据指标权重及各县市区标准化处理数据,进一步计算各县区在城市化发展水平与农业发展水平的综合得分,计算公式为:

第j个县区农业发展水平综合得分为:

第j个县区城市化发展水平综合得分为:

表1 指标权重计算结果

三、县域农业经济与城镇化相互影响

(一)差异性分析

分析发现,山西省各县市区农业发展水平综合得分和城镇化水平综合得分均存在明显差异。农业发展水平综合得分均值为2.951,极差为4.356,标准差为0.788;其中得分最高的五个县市区分别为临猗县(5.911)、洪洞县(4.694)、永济市(4.539)、运城市盐湖区(4.451)、襄汾县(4.413)。农业经济发展综合得分较高的县市区集中在运城、临汾、晋城和晋中地区。这些县市区多处盆地或平原地区,耕地面积广阔;距离地区中心城区较近,交通方便,农业现代化水平较高。

城镇化水平综合得分均值为2.996,极差为3.430,标准差为0.712;其中得分最高的五个县市区为太原市小店区(5.126)、太原市迎泽区(4.867)、太原市万柏林区(4.542)、太原市杏花岭区(4.441)、长治城区(4.404)。城镇化水平综合得分较高的县市区集中在太原、大同、晋城等地,多为地级市核心城区;城市规模较大,经济、社会发展水平较高。

(二)协调性分析

从农业与城镇化发展的演进过程看,不同阶段农业与城镇化之间存在不同的关系。城镇化发展初期,农业为城镇化提供粮食与劳动力,非农产业迅速发展,农业人口大量转移,农业与城镇化存在负相关,即农业发展停滞或远低于城镇化发展速度。城镇化中期,部分临近大中城市的农村开始受益于城镇化,农业与城镇化由负相关逐渐分化,相关性减弱。城镇化后期,非农产业支持农业现代化发展,农业与城镇化存在正相关。

根据农业发展水平与城镇化水平散点图(如图1),可将散点图分为四个象限,并用ABCD进行标号。A象限县市区有32个,这些县市区农业与城镇化发展水平都较低。代表性县域有阳曲县、娄烦县、灵丘县、平顺县、壶关县、恒曲县、五台县、五寨县、浮山县、吉县。这些地区多处山区,交通不便,距地区中心城区较远。B象限县市区有33个,这些县市区农业发展较好但城镇化水平较低。代表性的县市区有清徐县、阳高县、天镇县、浑源县、平定县、屯留县、长子县、应县、祁县、太谷县、平遥县、临猗县、万荣县、闻喜县、曲沃县、洪洞县、临县。这些县市区多为传统农业大县,农业基础较好,具有特色农业优势。C象限县市区有36个,为农业与城镇化发展水平都较高的县市区。代表性县市区有太原市各城区(除尖草坪区)、古交市、盂县、襄垣县、沁源县、沁水县、阳城县、泽州县、高平县、乡宁县、霍州市。这些区域多位于城区或城市周边区,交通便利,资源丰富,工业基础较好。D象限县市区有18个,农业发展水平较低但城镇化水平较高。代表性县市区有右玉县、河曲县、保德县、古县、安泽县、蒲县、离石县、中阳县、交口县、大同矿区和部分市区。此类区域或以工业为主,或农业生产条件较差,或为距离中心城区较近的县市区。

图1 农业发展水平与城镇化水平散点图

(三)相关性分析

为进一步分析农业与城镇化的相互影响,采用SPSS19.0计算数据间的皮尔逊相关系数。农业发展水平与城镇化水平之间的皮尔逊相关系数为-0.031,双尾检验Sig值为0.735,两变量间不存在相关性。具体考察农业发展水平与城镇化各变量的相关关系(如表2),均不存在明显的相关性。考察城镇化水平与农业发展各变量的相关关系(如表3),发现城镇化水平与农村纯收入存在正相关关系,与农业总产值、粮食产量、化肥使用量存在负相关关系。

表2 农业发展水平与城镇化各变量相关分析结果

表3 城镇化水平与农业发展各变量相关分析结果

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed);* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

以上数据说明,农业发展水平对城镇化的影响微乎其微。我国已基本建立完善的工业体系,覆盖面较广的社会保障体系,城镇规划、建设与管理体系;加之我国粮食产量十年连续保持增长,农村依然蓄积较多剩余劳动力。因而,城镇化发展对农业的依赖及农业对城镇化的制约作用均未显现。

相反,城镇化发展水平对农业各变量的影响较为明显。首先,中央惠农政策以及城镇化带来的就业机会的增加促进了农民收入的增加。其次,农业总产值与粮食产量持续增加,但其增长速度远低于城镇化发展速度,表现为粮食产量与城镇化水平呈现负相关关系。第三,化肥使用量与城镇化水平存在负相关,说明农业生产条件并未在城镇化过程中发生根本转变。农业现代化依靠资本与工业体系为农业服务,依靠以土地政策改革、农村人口自由流动为基础的规模农业与特色农业发展,依靠农业科技人才的增加及农业科技的开发与推广。因而,农业现代化是未来城镇化建设中不容忽视的问题,否则农业对未来城镇化及后城镇化时代的制约作用将逐渐显现。

(四)结论与讨论

综上所述,山西省各县域农业发展水平与城镇化水平存在明显差异;农业与城镇化协调发展同样存在较大差异,主要呈现四种发展状态;山西省县域经济农业对城镇化发展的制约与促进作用不明显,城镇化带来了农民收入增加,但农业发展速度远低于城镇化发展速度,尤其是农业现代化进程缓慢。笔者认为,造成农业与城镇化非协调发展的因素主要有以下三个方面。

1.各县区农业资源禀赋不同,农业发展水平存在差异,农业与城镇化之间的关系存在多样性。根据《山西统计年鉴2013》数据计算各县区人均农业产值,山西省各县域经济中运城市临猗县人均农业产值最高,为1.215万元;吕梁市柳林县人均农业产值最低,为0.1093万元。临猗县地处黄河中游沿岸平原地区,阳光充足,土地肥沃,灌溉便利,是山西省粮食与棉花的重要产区;在本文计算的城镇化综合得分中,临猗县得分为2.182,低于全省2.996的平均得分。而柳林县地处吕梁山区,耕地面积、农业基础设施薄弱;柳林县城镇化发展水平综合得分为4.134。两县数据的比较说明,农业发展水平受各县区资源禀赋不同而存在差异,进而农业与城镇化之间的关系也存在多样性。这种多样性表现为:有些县区农业发展为城镇化发展提供了条件,二者相互促进;有些县区分散的农业耕作方式,反而制约了城镇化发展;有些县区农业发展薄弱,但第二三产业的发展促进了城镇化进程。

2.工业发展对城镇化的推动作用明显,但工业发展对农业现代化的推动作用不明显。根据《山西统计年鉴2013》数据,笔者计算了山西省各县区人均第二产业产值,朔州市平鲁区人均工业产值为12.028万元,为全省最高。本文测算的平鲁区的城镇化发展水平综合得分为4.3121(全省均值为2.996),农业发展水平综合得分为2.5901(全省均值为2.952)。可以看出,该地区农业发展水平较低,而依靠煤炭、高岭石、石墨、石灰石等丰富的资源,平鲁区工业发达,工业直接促进了城镇化水平的提高。进一步分析发现,山西省各县域经济第二产业产值与城镇化发展水平综合得分的皮尔逊相关系数为0.724,Sig值为0,存在较强的相关性;而第二产业产值与农业发展水平综合得分的皮尔逊相关系数为0.237,Sig值为0.009,相关性较弱。说明工业发展对城镇化的推动作用明显,而工业的发展尚未对农业现代化起到推动作用,致使农业与城镇化发展不协调。

3.固定资产投资促进大城市圈发展,但其对周边地区的辐射作用不明显。由于各县区固定资产投资额度波动较大,因而取2008年~2012年固定资产投资的平均值进行研究,数据来自《山西统计年鉴2013》。太原市小店区固定资产投资的平均值为2 412 337.4万元,为全省最高;小店区城镇化水平综合得分为5.126,同样为全省最高。临汾市永和县固定资产投资均值全省最低,为33 583.8万元,城镇化水平为1.772(全省均值为2.996)。固定资产投资平均值与城镇化发展水平综合得分的皮尔逊相关系数为0.781,Sig值为0,说明二者存在强相关关系。从以上数据看出,固定资产投资是目前各县区推动城镇化发展的重要动力,但是全省固定资产投资主要集中于太原、大同、临汾等中心地区,其对周边地区的辐射作用尚未显现。

四、政策建议

(一)发挥县域经济比较优势

发展县域经济,就是要突出区域特色,充分发挥和利用区域特色和比较优势。[9]通过分析可以看出,农业、第二三产业以及固定资产投资均是促进城镇化发展的动力。然而,农业发展依赖土地、光照、气候等自然禀赋,二三产业发展需要有能源、技术及资金投入,固定资产投资部分依赖于政府的政策等因素。对于农业发展水平与城镇化水平都较低的地区而言, 挖掘地区比较优势,通过政策引导、金融扶持、科技指导实现均衡发展更为重要。比较优势理论是要求经济体在分析自身资源禀赋、经济发展、技术水平等基础上,选择合理的发展路径,从而实现产业逐步升级与经济稳步增长的目的。对于山西省各县域经济体而言,资源禀赋、区位因素、自然条件、经济结构等都存在较大差异,致使一刀切的发展政策很难发挥效果。因而,通过政策引导、金融扶持、科技指导挖掘县域经济比较优势,鼓励探索不同的县域经济城镇化发展模式,是实现县域城乡协调发展的有效途径。

(二)推动农业现代化发展

为资本、技术、管理引入农业创造政策条件,推动农业现代化发展。城镇化是现阶段拉动我国农业产业化发展的核心动力。[10]山西省完全摆脱了依靠“农业支撑工业”来实现城镇化发展的阶段,但工业对农业的带动和促进作用不明显。在解决土地产权流转、人口户籍制度改革的基础上,应当促进资本、技术、管理人才进入农业领域,发展规模农业、特色农业,提高农业产量,降低农业成本,提升农业现代化水平。

(三)促进核心城市圈的经济辐射作用

通过公路、铁路等基础设施建设,推动核心城市圈的辐射作用。从城镇化发展水平看,山西省已形成以太原、大同、晋城等为核心的城市核心圈。但核心城市的规模、基础设施、社会服务能力有待进一步提高,更重要的是作为经济增长极的核心城市对周边地区的辐射作用不明显。有必要通过加大公路、铁路等基础设施建设,促进人流、物流的快速流通,提高核心城市的辐射作用。

参 考 文 献

[1]张杰.新疆农业发展对城镇化影响的实证研究[J].管理学家,2009(8):152-154.

[2]李海玉.河南省工业化·城镇化·农业现代化协调发展研究[J].安徽农业科学,2012,40(5):3157-3160.

[3]魏后凯.现代区域经济学[M].北京:经济管理出版社,2011:434.

[4]陈明星,陆大道,张华.中国城市化水平的综合测度及其动力因子分析[J].地理学报,2009(4):387-398.

[5]王聪,朱喜钢,王富喜.基于县域的山东省城镇化发展水平差异研究[J].河北师范大学学报(自然科学版),2009(5):682-687.

[6]陈桂枝.湖北省县域城镇化水平的聚类分析[J].安徽农业科技,2011,39(29):18352-18354.

[7]王健,金浩,纪芬叶.河北县域经济竞争力比较研究[J].河北工业大学学报,2007(12):75-59.

[8]陶晓燕,章仁俊,徐辉,等.基于改进熵值法的城市可持续发展能力的评价[J].干旱区与资源环境,2006(5):38-41.

[9]闫冠宇.县域经济与城镇化互动发展的内在机理研究[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2008(3):389-393.

[10]阳立高,廖进中,柒江艺.城镇化拉动农业产业化发展研究——基于湖南省部分地区的实证分析[J].湖南大学学报(社会科学版),2010(2):61-64.

——基于122 个县市区2020 年调度资料分析